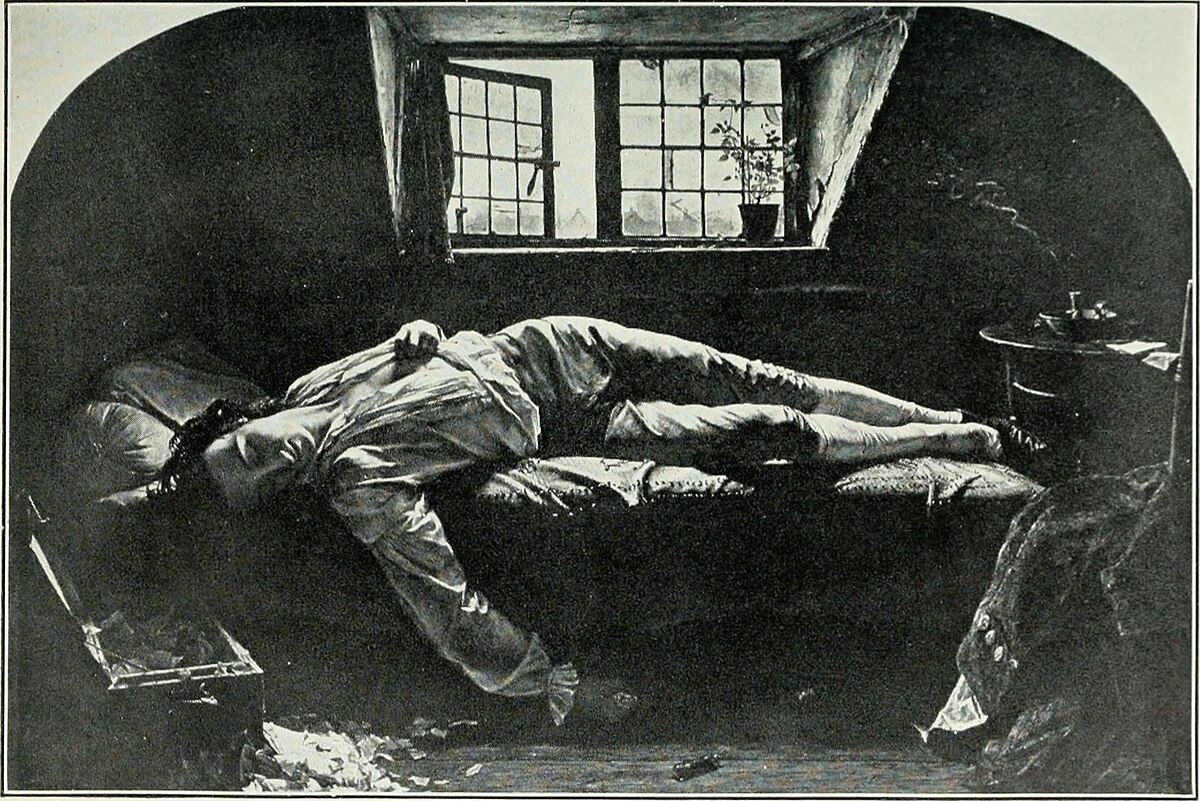

Portada: The Death of Thomas Chatterton, de Henry Wallis.

Tengo por costumbre hacerme preguntas sin respuesta, y una de ellas, que tontamente me asalta de tarde en tarde, apunta a la causa que ha llevado a algunos escritores a aprovechar su corto paso por este mundo con resultados sorprendentes. Me refiero a esos autores que no habiendo sobrepasado los veintitantos años de vida nos legaron una obra tan insuperable como, en algunos casos, imprescindible.

En efecto, me siento más cómodo en la duda cierta que en la certeza dudosa. Además, toda contestación trae consigo una o más interrogantes; por lo que deduzco que no hay respuesta razonada a mi pregunta del momento. Lo de esos escritores imberbes ha de responder a la «genialidad», me digo sin convicción, y a otra cosa. Sí, la genialidad, tal vez.

Cuando el mayordomo le anunció a Jean Cocteau la inesperada visita del joven Radiguet, lo hizo en estos términos:

«Señor, un niño con bastón pregunta por usted».

Aquel misterioso visitante —adolescente con trazas de adulto— acabaría siendo —junto a Rimbaud— el otro niño ilustre de las letras francesas, también entendidas como universales.

Raymond Radiguet (Parc Saint-Maur, 1903. Paris, 1923) es el novelista, entre los elegidos, de mayor precocidad; si cabe, por delante del paradigmático Arthur Rimbaud, ya que éste se entregó en exclusiva al formato poético (en verso o en prosa), lo que al parece es más propio de la juventud y sus torbellinos que la novela donde, según parece, el bagaje de la experiencia vital ha de ocupar un lugar destacado en el buen hacer del autor. Eso dicen.

Un rasgo en común de esos niños artistas es la seducción que irradian. Si Rimbaud cautivó a Verlaine, Radiguet ejerció similares efectos de deslumbramiento sobre Cocteau, si bien en este caso menos peligrosos. Como también lo hizo Jacques Vaché (1895-1919) respecto a André Breton, quien tuvo a bien recuperar las Cartas de Guerra del joven Vaché.

Radiguet —que también se asomó a la poesía (Ardientes mejillas)— supo elegir sabiamente sus lecturas, demostrando una inequívoca entrega a la formación autodidacta, por otra parte propia de todo gran escritor. Porque, por más escuelas de letras que con buena intención proliferen ahí fuera, el escritor se hace a sí mismo y por sí mismo; en ocasiones incluso contra sí mismo. Absolutamente nadie sería capaz de formar a un Radiguet o un Rimbaud por mucha maña didáctica que se pusiera en el empeño.

A pesar de su juventud, nuestro autor tuvo ocasión de saborear las mieles del éxito con su novela El diablo en el cuerpo, que escribió a los diecisiete años (por cierto, edad a la que falleció, por su propia voluntad y valiéndose del opio, ese otro precoz insuperable de nombre Thomas Chatterton). Un éxito amparado en gran medida por la aureola de escándalo que ocasionó el libro en aquellos momentos de exaltado patriotismo francés aflorado con motivo de la I Gran Guerra.

En El diablo en el cuerpo el soldado Jacques, esposo de Marthe, está destacado en el frente para defender a la patria. Aun así es burlado por su esposa y un muchacho de quince años protagonista de la historia y quien a su vez representa la voz narradora, dando a entender que ante nosotros —los lectores— tenemos uno de esos ejercicios llamados «novela de formación». Inevitablemente se hacía explicita la burla intolerable de la que era víctima el heroico soldado, Jacques, en tanto servía a la patria poniendo su vida en juego lo que, en aquellas circunstancias, lo convertía en un héroe.

Jean Cocteau, afectado por la noticia de la prematura muerte de su entrañable protegido, dijo: «Ya no escribiré más». Pero el opio —en este caso en su versión redentora— lo rescató para la literatura hasta concluir su suculenta existencia entre palabras, al final dedicadas a Edith Piaf, que murió dos horas antes que él. Siempre que rescato a Cocteau acabo poniendo en su boca esta frase que, con toda seguridad, jamás llegó a pronunciar: «L’art c’est moi». Pues ¿qué otro rótulo cabe asignar a alguien que dedicó su vida a la poesía, la novela, la dramaturgia, el ensayo, la pintura, el cine?…

Entre los fenómenos de sorprendente precocidad literaria (la música es más proclive a esta clase de portentos) siempre me ha llamado especialmente la atención el caso de Georg Büchner, y no sólo por el hecho de haberse muerto a los 23 años, sino por su apresurada fecundidad.

Con 24 años Manuel Acuña decidió darse un banquete de cianuro dejándonos una alargada sombra de melancolía difícil de describir (por eso no la describo). También nos legó un nocturno a Rosario que, una vez leído, nadie puede olvidar —entre otros motivos porque nos adelanta a Pablo Neruda— y un disimulado tufo a cianuro que nostálgicamente invade nuestra habitación sin ventana. El mexicano eligió para detener la vida su cuarto en la escuela de medicina.

Paseando por los aledaños de la rue Rivoli, alguien se detuvo una mañana de octubre ante un caserón que se anunciaba como el Hôtel de Nice. ¿Sería el mismo hotel donde Mario de Sá-Carneiro se quito la vida, con la ayuda del arseniato, a los 26 años? El observador quiso suponer que sí, y ello le permitió despachar la mañana recuperando, caprichosamente, imágenes de Lisboa que se iban sobreponiendo a esa cotidianidad parisina que a todos no engatusó alguna vez. Una ensoñación intransferible a partir de la imagen comúnmente idealizada de un hotel, porque los hoteles, sobre todo para un escritor, son escenarios verdaderos que nos transportan a otras realidades (lo mismo que los teatros), pues, como apunta Natalie de Saint Phalle en el prólogo de su bello libro Hoteles literarios, «¿Qué escritor no ha escrito en uno, o no ha situado en él la acción de algún libro?». La parisina cierra el prólogo con esta afirmación de Bertolt Brecht: «Vivir en hoteles es concebir la vida como una novela».

De modo que aquella mañana de octubre el observador viajó, entre destellos, desde la revista Orpheu (también fecunda y precoz) y la vanguardia periférica hasta su último café noisette de la mañana cuando, contemplando a distancia los muelles del Sena, se fijó en un muchacho que mantenía una animada conversación con una mujer. No pudo evitar imaginarse a Alain-Fournier conociendo a su gran amor, Ivonne, quien pronto asomaría en El gran Maulnes —la última gran novela romántica, como las que le gustaba leer a Emma Bovary— bajo el nombre de Ivonne de Galais. Alain-Fournier murió en el frente a la edad de 27 años.

Tras la embaucadora visión, el observador se sintió un hombre superfluo. Para ser más exactos, un héroe de su tiempo, que diría Mijail Lérmontov, a quien precisamente encontró esa mañana, camino del plat de jour para el almuerzo, en un cajón de los bouquinistes. Él no había leído al ruso y por la información que obtuvo en la solapa del librito descubrió que se había muerto a los 26 años, al igual que su admirado Pushkin, en un estúpido duelo.

Tras el almuerzo, camino a su domicilio, el observador se adentró en la rue Vivienne. Con la ayuda de Lautréamont —que la cita— pensó que esa es la única calle del mundo que conduce al final de todas las ilusiones. A cualquier final. El de un libro, una vida, un amor, toda clase de locura, una esperanza, un viaje… Incluso al final de este artículo. Y es que el observador vivía al final de la rue Viviente: final de finales.

Ahora todos sabemos que dicha calle de París, más pronto que tarde, nos desembocará —como le sucedido al observador— en la escena presentida que unos pocos privilegiados han querido iluminarnos a voces —con sus voces aniñadas de castrati— sin que hayamos sido capaces de comprender exactamente el mensaje a su debido tiempo. Me refiero a esos muchachos que nos cuentan lo que se siente pasando una temporada en el infierno, seguramente en compañía de «seres imaginarios de angelical naturaleza» (Los cantos de Maldoror. Canto III), los mismos «que mueren en su nacimiento». Porque esa clase de cosas siempre nos las cuentan los niños que usan bastón, jamás los viejos vestidos de marinerito.

Ay, la vida, esa rocambolesca inquietud.

Ya es hora de que confiese mi admiración por el Conde de Lautréamont y su libro Los cantos de Maldoror.

Se empezó hablando de Lautréamont como si se hablara de un fantasma y en el presente sabemos poco sobre su existencia, entre otros motivos porque ésta fue muy breve, salvajemente corta, lo que acrecienta el mito. Murió cuando tenía 24 años. Esta sería su ficha personal: Isidoro Lucien Ducase. Nacido en Montevideo. En 1868 publica por su cuenta el primero de Los cantos de Maldoror. Muere en su casa de la rue Faubourg-Montmartre, número 7; no se sabe de qué. En la partida de defunción el funcionario de turno escribió con desgana: «Sans autres renseignements».

Entre la obcecación desmesurada por escribir de Paul Valéry y la rabieta perenne de Emil Cioran —ante quien uno tiene la impresión de estar obligado a pedirle perdón por el hecho de leer sus cosas—, que comenzó cuando él era un niño (un día cualquiera —una tarde transilvana a lo sumo—, Cioran se aburrió en exceso y en venganza no halló mejor ocupación que consagrar el resto de su vida a expandir su desesperación lacrimógena sobre el papel), digo, entre ambas opciones, el equilibro lo hallamos en Chatterton, en quien algunos quieren ver al precursor de Bartleby por el simple hecho de haber trabajado —se supone que con desgana— como escribiente en un despacho de abogados.

Sucede que Chatterton, con tan sólo diecisiete años, nos dejó el legado impagable de su obra. Este jovencísimo maestro podría ser considerado, a fuer de falsario, como el padre de los heterónimos y, por extensión, de las trampas literarias o los fantasmas ad latere, junto a su admirado el gran falseador Macpherson, tutor de Ossian, el «Homero del norte» en palabras de Madame Stäel y, sin que parezca exagerada la reivindicación, acicate del Romanticismo (Goethe, otro deslumbrado enceguecido, no sospechaba el verdadero origen del magistral poema épico escocés que el joven Werther leía con avidez). Lo que esos dos —Chatterton (Rowley) y Macpherson (Ossian)— hicieron con sus vidas y sus escritos resulta en sí mismo pura literatura, pues choca con todo orden preestablecido.

A nadie debe molestar el hecho venial de que un autor decida legarnos una mentira o una trampa, como es el caso de Chatterton (y el de su admirado Macpherson). Asunto bien distinto es que alguien se apropie, en burdo ademán, de lo escrito por otros, pretendiendo hacer pasar por propio lo que es ajeno.

Sin embargo, resulta que tanto Chatterton como Macpherson, cada uno a su manera, hicieron lo correcto; es decir, se entregaron a la escritura en sus máximas consecuencias, y sin detenerse en ella continuaron varios pasos por delante intentando envolverla y adornarla con el artificio y la propuesta, mintiendo en torno al origen, la fuente, el tiempo y la autoría de su obra.

Rowley es su heterónimo más célebre y responde al falso monje medieval, de nombre Thomas, al que asignó una sólida obra poética que mantuvo en el engaño a los especialistas durante mucho tiempo. En ello se ocupó durante su corta trayectoria existencial hasta que, finalmente, con tan solo diecisiete años, tomó la decisión de encerrarse en su habitación con una buena dosis de opio que le facilitara el paso a otro escenario desconocido e inmutable. A otra descomunal mentira.

Con tan sólo 18 años Mary Shelley escribió el famoso Frankenstein o el moderno Prometeo, del que está casi todo dicho.

Keats —otro joven romántico en la preponderancia anglófona— le dedicó a Chatterton su libro Endymion. Alfred de Vigny escribió su drama Chatterton para que su amante —amor tormentoso— Marie Dorval pudiera exhibir su talento como actriz en la Commedie française. Peter Ackroyd publicó en 1987 su novela Chatterton. Y la poeta española Elena Medel obtuvo el premio Loewe por su poemario Chatterton.

¿Cómo se puede escribir con esa grandeza y esa altura, con semejante solvencia y aplomo cuando apenas se tienen veinte años?…

Aunque sólo sea por abrazar la exageración, no me iré de estas líneas sin evocar dos insuperables casos de precocidad: Nika Turbiná (ucraniana que murió a los 27 años) y María de las Estrellas (colombiana que murió a los 14 años). La primera publicó Primer borrador cuando tan sólo contaba diez años y la segunda, más avezada aún, vio publicada su primera obra, El mago en la mesa, a los siete años. Pero a uno le embargan las dudas a la hora de enmarcar ambos casos ya sea en la categoría de extrema precocidad o como simples fenómenos circenses, dicho sea con el mayor de los respetos.

En fin, no me quito aquella pregunta de la cabeza pese a saber que no hay respuesta posible. Tampoco la necesito, esa es la verdad. Los viejos nunca encontramos la explicación a nada, pero insistimos en hacemos preguntas para nuestros adentros, corroborando aquello que dijo Jules Renard de que la vida es corta y aun así nos aburrimos.

De momento me consuelo diciéndome: No, no hay explicación; salvo la genialidad, ese don que ni se improvisa ni se adquiere. Tal vez.

Y eso me basta por ahora.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: