Londres, año 1579. Dos jóvenes aristócratas —la futura condesa Inés Braukings y la princesa bastarda Victoria Dudley— se rebelan contra la vida que les corresponde por nacimiento y escapan en busca de libertad. Para huir lejos de la jaula de oro que el futuro les tiene reservada, se embarcarán en El Miguel, barco pirata que capitanea el hábil y frío Miguel Saavedra, amigo personal de la reina Isabel, la cual no sospecha de las actividades criminales del español. Cuando la relación con el capitán y su tripulación pirata comience a complicarse, Inés y Victoria se verán obligadas a alejarse y fletar —con ayuda de la letal y audaz Shatidje— su propio navío.

A continuación, puedes leer las primeras páginas de La leyenda de las dos piratas, de María Vila.

CAPÍTULO I

El capitán escribía deprisa en el diario de a bordo. Tenía los labios apretados en un gesto de concentración mientras la pluma se deslizaba dibujando garabatos sobre el papel. Treinta de mayo… Treinta y uno de mayo… Primero de junio… El joven llenaba las páginas rápido, con una caligrafía apretada, deteniéndose apenas el instante que le llevaba mojar de tinta la pluma. Sobre la mesa, junto al diario de a bordo, yacía abandonada la joya imponente: una cadena gruesa, de oro, de la que pendía un rubí del tamaño del corazón de un zorro. La luz que entraba por la ventana lo atravesaba y dibujaba destellos rojos en el papel.

Golpearon la puerta del comedor de oficiales y acto seguido se abrió. En el umbral apareció un enorme hombre moreno, de barba larga y muy densa, labios generosos, cejas pobladas y mirada intensa, oscura. De su oreja izquierda colgaba una perla grande como un garbanzo. Era un hombre fornido, con la piel tostada por el sol, brazos como leños y, al cinto, un pistolón dispuesto para el combate. Pero a pesar de su aspecto fiero, al capitán le bastó levantar ligeramente la mano izquierda para detenerlo. El hombre, del que se podrían sacar dos capitanes, cerró la puerta tras de sí y aguardó dócil a que el joven terminara el párrafo y dejara la pluma sobre la mesa. Entonces, la mirada color miel de su capitán fue invitación suficiente para que hablara.

—Hemos echado casi veinte brazas de ancla y dos rezones. La nao está firme y los hombres esperan instrucciones.

Aunque hablaba en inglés, tenía acento portugués, y un vozarrón que acompañaba a su aspecto.

El capitán asintió y cerró el cuaderno. Se puso en pie con el diario en la mano y fue a guardarlo en un cajón de la librería. El portugués aprovechó para acercarse a la mesa y tomar en su mano el enorme rubí. En su mano no parecía tan grande.

—También he venido a deciros que tenéis un comité de recepción en el pantalán. Una decena de oficiales de rojo.

El capitán cerró el cajón y se volvió deprisa a mirar a su segundo de a bordo.

—¿Braukings? —preguntó frunciendo el ceño.

Salvo por la estatura —los dos hombres eran altos—, el capitán era todo lo opuesto al portugués. Flaco, casi barbilampi- ño, labios finos, manos delicadas y un aspecto frío, contenido…

El portugués meneó la cabeza, acariciando la joya.

—No, Braukings aún no está en el puerto. Aunque imagino que no tardará. Es… el crío ese…, el lameculos que lo sigue a todas partes. Nunca recuerdo su nombre…

—¿Walcott? —inquirió el capitán. Su acento inglés era impecable.

—¡Sí! ¡Walcott!

El capitán asintió de nuevo con la cabeza.

—Que los hombres me preparen un bote —dijo y, acercándose a la silla en la que había estado sentado, tomó el tahalí que colgaba del respaldo.

El portugués asintió, aún mirando la piedra, acariciándola con su pulgar.

—¿Y qué hacemos con el botín? Sin duda vienen buscándolo.

El capitán terminó de ceñirse la espada, se echó una capa negra sobre los hombros y caminó hasta su oficial. Cogió la hermosa joya roja por la cadena, arrancándosela de la mano al portugués, y se la pasó por la cabeza.

—Del botín me encargo yo —respondió.

Ocultó la piedra debajo de la camisa y volvió a cerrarse el jubón.

El portugués le contestó con una sonrisa.

—Mientras estoy fuera —prosiguió el capitán— envía a Stowe a la taberna, a ver si Brace ha dejado algún mensaje para nosotros. U

n nuevo asentimiento, mientras el capitán se disponía a abandonar el comedor. El portugués observó al joven abrir la puerta y salir al pasillo. Estaba cerrando tras de sí cuando se detuvo y volvió a abrir.

—¡Ah! ¡João! —le dijo al segundo de a bordo con su habitual tono de autoridad—. Una cosa más: no volváis a llamar crío a Walcott delante de mí. Es mayor que yo.

El portugués respondió con una sonrisa ancha que le partía la barba, y masculló en un tono inaudible:

—Presunçoso —al tiempo que se cerraba la puerta.

Inés dejó escapar un bostezo y volvió a centrar la vista en el libro de latín, a pasear su mirada entre las letras apretadas, sin leerlas. En aquellos instantes la vida de Aníbal le parecía lo más soporífero del mundo. Fuera, al otro lado de la ventana del segundo piso, Londres estaba vivo. Desde su casa de piedra, hermosa y señorial, se podía ver el Támesis envuelto en una suave bruma, a los barcos entrar y salir con las velas desplegadas y a los marineros cargando y descargando mercancías en el puerto lleno de gente. Un mundo mucho más apasionante que las campañas del cartaginés.

—Si escribieras la historia de tu vida, ¿cómo la comenzarías? —le había preguntado una vez Victoria.

Inés la había mirado sin comprender.

—¿Y quién habría de interesarse por leer mi vida?

Su amiga contestó poniendo los ojos en blanco en una mueca teatral.

—¿Acaso importa? ¿Cuáles serían tus primeras palabras?

Inés se había encogido de hombros.

—Doy fe de que no lo sé. Son pensamientos muy profundos para tan de mañana, Victoria.

Victoria arrugó su nariz respingona en un gesto de desaprobación por la visible falta de entusiasmo de su amiga.

—Yo comenzaría hablando de mi madre —explicó—. No concibo otro modo de narrar mi vida. ¡Pardiez que lo he intentado! Pero siempre la menciono antes de llegar a la tercera línea.

Su madre… Era fácil que Victoria hablara de su madre. Toda Inglaterra lo hacía. Lo difícil habría sido lo contrario.

—Victoria, poco me parece para que te preocupes. Tenemos dieciséis años. No hemos tenido tiempo para ser conocidas por otra cosa que nuestra cuna —dijo quitándole importancia al tema.

A continuación, le había puesto la mano en el hombro a su amiga y le había dicho con dulzura:

—Sé que la vida te reserva grandes cosas, Victoria. Ten paciencia.

Pero la paciencia no era el fuerte de Victoria. Ni siquiera el de Inés. Y por más que hubiera tratado de animar a su amiga con aquellas palabras, con frecuencia volvía a preguntarse qué podían hacer dos muchachas de dieciséis años para lograr fama. Aníbal se había hecho famoso por su valor. Aunque, claro estaba, él era un hombre. Todo era distinto para los hombres. Y no tenía dieciséis años cuando se quedó a las puertas de Roma con sus elefantes.

Inés se puso en pie y se asomó a la ventana de su habitación a observar los barcos.

—¿Cómo empezaría a narrar la historia de mi vida? —se preguntó en voz alta.

Se apoyó en la jamba cerrando los ojos y comenzó a divagar.

—Rondaba el 1579, siete años después de que el corsario Francis Drake se apoderara de una flota de galeones en Panamá y dos después de que devastara las costas pacíficas de América y regresara a Europa por la ruta de Asia. La reina Isabel de Inglaterra lo nombró caballero, como a muchos otros corsarios, piratas que realizaban un contrato con el país bajo cuyo pabellón navegaban, y que tenían por ocupación capturar navíos mercantes de los países enemigos para repartirse con el país protector el botín obtenido…

La joven se sentó ante su escritorio, se apartó una guedeja de pelo oscuro de los ojos, mojó la pluma en la tinta y comenzó a escribir.

«… y es precisamente con la sobrina de uno de estos corsarios con quien comienza nuestra historia, con la sobrina del distinguido John Hawkins, honorable miembro de la Cámara de los Comunes, tesorero de la Marina de su majestad Isabel I de Inglaterra y gran amigo de sir Francis Drake».

Inés se detuvo y volvió a colocar la pluma en el tintero. Observó lo que había escrito. También ella tenía que comenzar su historia narrando sus orígenes, con la diferencia de que Victoria se limitaba a sus padres, pero ella…, ella tenía que acudir a su tío para ser alguien. John Hawkins, célebre explorador y negrero… Aquel hombre malvado pero valiente como pocos le había conseguido al padre de Inés, Sigfried Braukings, el título de conde de Frieson, título que algún día ella misma ostentaría; le había logrado el puesto de almirante de un cuerpo especial de la marina para acabar con la piratería en las costas inglesas; lo había introducido en las más altas esferas de la sociedad y, mucho más que todo eso, le había traído de uno de sus saqueos a un mercante español a la bella mujer que el conde había decidido convertir en su esposa.

La madre de Inés era, en efecto, una hermosa joven cordobesa, hija de un mercader, cuya nave fue capturada por Hawkins cuando navegaba rumbo a las Indias. Por aquel entonces el corsario estaba casado con la celosa hermana de Sigfried, y al no poder quedarse a la joven para él, prefirió entregársela como regalo personal a su cuñado con el fin de no tenerla demasiado lejos. Pero Sigfried se enamoró perdidamente de su hermosura y se casó con ella, frustrando las expectativas de Hawkins de compartirla.

Casi diecisiete años después de todo aquello, bastaba mirar a Inés para descubrir gran parte de esa historia. Con la piel ligeramente dorada, el cabello negro como las profundidades del océano, los ojos muy oscuros y cuajados de pestañas, y aquellas caderas que ya se adivinaban más anchas que las de las otras jóvenes de su edad aun cuando su talle fuera igual de fino, ya era evidente que la muchacha tenía tanta sangre mediterránea como el cartaginés de su libro de latín.

Suspiró. Si al menos ella fuera la mitad de hermosa que su madre, la historia de su vida podría parecer interesante. Pero pese a aquellos rasgos exóticos, su físico no prometía secuestros apasionantes por piratas extranjeros, no prometía suicidios a su alrededor de jóvenes desquiciados por no poder poseerla, ni siquiera prometía que algún rico joven de cabellos rubios la sacara a bailar dispuesto a dar su vida por ella. No, su vida no metía todas aquellas historias fantásticas que a Victoria le gustaba inventar. Ni siquiera tendría la oportunidad de ver en su vida un elefante como los de Aníbal.

Resonaron los pasos de su padre en el pasillo y la condesita se apresuró a abrir el libro de latín por alguna página del centro. Un paso, otro, otro. No había duda de que se trataba del conde, y además estaba enfadado. Inés había aprendido a reconocer los ruidos de su padre como muchas otras jóvenes se acostumbran a sus gestos. Abrir el libro había sido una precaución inútil. Los pasos, como siempre, no se detuvieron frente a su alcoba y la muchacha volvió a cerrar el libro. Se puso en pie y se acercó a la puerta, para abrirla en el instante en que su padre volvía a pasar por delante.

—Buenos días, padre. ¿Cómo estáis hoy? —dijo la joven con una sonrisa.

El hombre, un cuarentón grueso con rostro severo y mejillas colgándole, embutido en un traje recargado en exceso, no contestó, ni realizó ningún gesto que denotara que se había percatado del saludo de su hija. Se dirigió a las escaleras y antes siquiera de comenzar a bajarlas dio la orden de que le prepararan su coche.

Inés arrugó el entrecejo movida por la curiosidad. Se apoyó en la barandilla para observar los movimientos de su padre en el piso de abajo. Su madre le ayudaba a echarse el manto de zorro sobre los hombros.

—¿A qué tantas prisas, Sigfried? —preguntó la mujer con un acento forzado, para que siguiera pareciendo extranjero. Su hija sabía que de vez en cuando se le olvidaba y podía hablar un inglés tan perfecto como el de cualquier nativo de la isla.

—El Miguel está entrando en el puerto. ¡Voto a Dios que esta vez no se nos escapa!

¡El Miguel! ¡El Miguel en Londres! Inés no esperó a que su padre se fuera. Corrió a su dormitorio, atrancó la puerta y se asomó a la ventana. Entre la bruma del Támesis habían aparecido los tres mástiles del navío, cuajados de velas blancas como la espuma. La joven contuvo la respiración al presenciar aquella imagen. Siempre había sido de la opinión de que podía haber barcos más grandes que El Miguel, pero ninguno tan hermoso. Por su tamaño podría ser una carraca, pero se había fabricado bajo de borda y con un castillo de proa que apenas levantaba tres pies del suelo, lo que lo hacía más rápido y maniobrable, y con las innovaciones de un galeón, lo que le daba una potencia de fuego y unas defensas que lo hacían sobresalir entre los demás navíos de su tamaño. Unos marineros perfectamente uniformados con coletos de ante, que en la distancia no eran otra cosa que puntos negros, recogieron las velas y la carraca fue perdiendo velocidad. El Miguel, con cientos de historias ocultas tras cada palo… Se decía que el español que daba nombre al barco era el capitán más joven, apuesto y cruel que hubiera visto jamás Inglaterra; que sus ojos miel podían hechizar a las mujeres; que todos los días mataba a seis o siete niños únicamente para sentirse mejor y que tenía más perlas de las que cualquier monarca hubiera visto nunca. Había quienes decían que había heredado de su padre su fortuna, el cual la obtuvo traicionando a la Corona española y vendiendo sus secretos. Otros decían que vivía de negocios en las Indias, comerciando con esclavas hermosísimas que harían enajenar a cualquier hombre. Pero el padre de Inés, el gran Sigfried Braukings, encargado de limpiar de piratas las costas inglesas, opinaba que el capitán no era más que un pirata, aunque fuera el pirata más astuto de cuantos había tenido que enfrentar, y que obtenía su riqueza de los barcos que capturaba y hundía, sin parar mientes en qué pabellón ostentaban o a qué Corona pertenecían. Era sencillamente un saqueador, «un ladrón, ni más ni menos», decía siempre el conde. Y estaba convencido de que, aunque el joven capitán contara con el favor de la reina Isabel, mujer fácilmente impresionable por los jóvenes duelistas, algún día encontraría pruebas suficientes para que lo ahorcaran.

Inés no se creía la mitad de las historias; era Victoria quien no dejaba de hablar de lo apuesto que debía de ser y de que, pese a todo lo que de él se decía, algún día, hechicero o no, él se enamoraría de ella y ella lo mandaría ahorcar. Y estaba por ver que Victoria no lograra algo que se hubiera propuesto.

Sin embargo, a la futura condesa no le importaba si Miguel tenía los ojos miel o azul oscuro, si tenía veinte capas distintas y cuarenta pares de botas, si vestía siempre de negro, con sobriedad española, o sus jubones estaban recamados en plata. Había sido contagiada por el ambiente que se respiraba en su casa, y solo quería ver llegar el día en que su padre le cortara el gaznate por ladrón y asesino. Para Inés solo era eso. Un ladrón, un asesino, y el capitán del barco más bonito que se hubiera echado a la mar.

——————

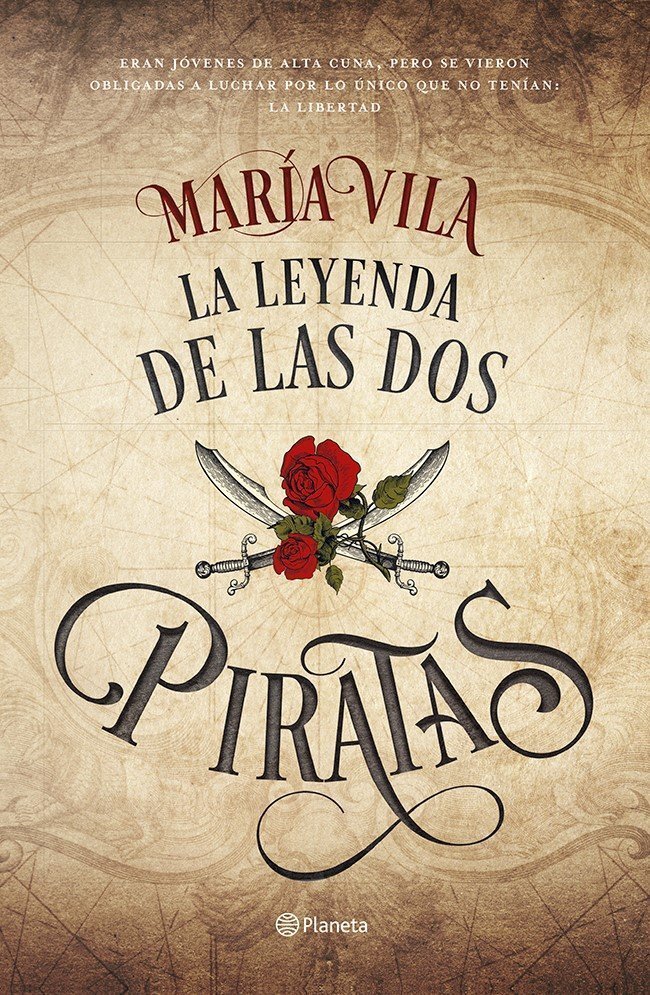

Autor: María Vila. Título: La leyenda de las dos piratas. Editorial: Planeta. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: