En 1819, el Imperio británico domina los mares con mano de hierro y expande sus tentáculos hasta los confines del mundo. Ajeno a todo esto vive Owen Wedgwood, un cocinero magnífico que lleva casi una década a las órdenes de lord Ramsey, uno de los comerciantes más conspicuos de la época. Pero la plácida rutina del viudo y solitario Owen se trunca en un instante cuando, en el transcurso de un banquete, es secuestrado por los tripulantes del Flying Rose, un barco pirata al mando de la temible Hannah Mabbot, que lo encierra en las bodegas del navío y le anuncia que, si en algo aprecia su vida, deberá prepararle cada domingo una cena exquisita. Y si dicen que el instinto de supervivencia agudiza el ingenio, Owen lo demostrará con creces. Pese a disponer de una cocina sin utensilios adecuados y una despensa saqueada por las ratas, recurrirá a un sinfín de artimañas culinarias para servir a Mabbot deliciosos platos como paté de arenque al romero sobre pan de nueces o raviolis de anguila ahumada al té. Así, semana tras semana, mientras el cocinero lucha con denuedo por salvar su pellejo, entre él y la fiera capitana Mabbot va entablándose una improbable relación que puede acarrearle otro tipo de problemas. Sobre el telón de fondo del lado más oscuro del Imperio, con la trata de esclavos y los abusos vinculados al comercio del té, la seda y la plata, esta singular y trepidante historia gira en torno a dos personajes geniales: el pacato Owen Wedgwood, un Sherezade de los fogones que sufre una auténtica metamorfosis vital entre corsarios desalmados y vivencias al límite, y la insólita y fogosa Hannah Mabbot, cuyos secretos de familia la impulsan hacia un destino que bascula entre la gloria y el fracaso.

A continuación, puedes leer las primeras páginas de Entre pólvora y canela, de Eli Brown.

1

Invitados a cenar

En el que me secuestran los piratas

Miércoles 18 de agosto de 1819

No tengo nada de valiente. Manchado de sangre, rodeado de enemigos y obligado a emprender un viaje sombrío cuyo destino final no puedo siquiera imaginar: no soy valiente.

El cabo de una vela proyecta una luz vacilante en mi húmeda celda. Me han permitido tener un cuaderno y una pluma, pero sólo después de que insistiera en que para la tarea que se me avecina es crucial anotar y calcular medidas.

No tengo intención de cooperar mucho tiempo; de hecho, confío en urdir pronto un plan para escapar. Entretanto, me refugio en estas páginas en blanco, donde tomo buena nota de la fisonomía de mis captores y dejo constancia de sus atrocidades para poder dar cuenta de ellas ante la justicia, pero sobre todo para mantener la cabeza bien clara, ya que sólo gracias a la misericordia de Dios lo que he visto y soportado no me ha hecho enloquecer.

Dormir resulta imposible: las olas me revuelven el estómago y me siento como si el corazón quisiera salírseme por la boca. La ansiedad me provoca unas ganas tremendas de orinar, pero mi orinal amenaza con derramarse con cada bandazo de este maldito barco. Para lavarme utilizo un paño de cocina sucio, el mismo que llevaba encima cuando me secuestraron tan cruelmente hace sólo unos días.

Ver cómo mi patrón, el caballero más recto y honesto que Inglaterra ha engendrado, moría brutalmente asesinado y sin poder defenderse, a manos de los mismísimos criminales a los que con tanto ahínco trataba de echar de este mundo, supuso una impresión tremenda para mí, casi insoportable. Incluso ahora me tiembla la mano al recordarlo, esta mano capaz de levantar un caldero sin esfuerzo.

Sin embargo, debo dejar constancia de todo lo ocurrido mientras mis recuerdos conserven la frescura, porque no tengo la certeza de que se le haya perdonado la vida a algún otro testigo. Mi propia supervivencia no se debe a la misericordia, sino a los retorcidos caprichos de esa bestia que capitanea el barco y a quien llaman Mabbot.

Sucedió como sigue.

Yo había acompañado a lord Ramsey, que Dios se apiade de su alma, a Eastbourne, la pintoresca residencia de verano de su amigo y colega, el señor Percy, en la costa. Allí nos encontramos con lord Maraday, el señor Kindell y sus respectivas esposas. No era un viaje cualquiera, puesto que esos cuatro hombres representaban los intereses más influyentes de la Compañía Mercantil Pendleton.

Yo llevaba ya ocho años al servicio de milord y él tenía la costumbre de llevarme consigo en sus viajes, ya que, según decía: «¿Por qué padecer el suplicio de las vituallas más abyectas en el otoño de mi vida cuando te tengo a ti?» Lo cierto es que yo había tenido el honor de conocer a damas y caballeros de muy alto rango y cocinar para ellos, así como de ver las fincas más elegantes de la campiña. Mientras fui su empleado, mi reputación creció, y los generales y las duquesas brindaban por mí en toda Inglaterra. Era una suerte que milord rara vez viajara al extranjero y que, cuando lo hacía, me permitiera quedarme en Londres, respetando mi considerable aversión a los vaivenes de los barcos.

Aquel viaje en particular me provocaba la mayor inquietud, no sólo por la importancia de los invitados, sino también porque, según se decía, la casa solariega del señor Percy era bastante rústica, no había modo de saber con qué equipamiento contaba y tenía un horno antiguo sin fuelles ni ventilación propiamente dichos. Por mucho que lo intenté, no conseguí información fidedigna sobre cuál sería el estado de la despensa a mi llegada. Por esa razón, me abastecí de unos cuantos patos y codornices y un pequeño pero ruidoso cordero, así como de cajas de hierbas y especias, varios quesos apilados y mis mejores varillas batidoras y cuchillos. Lord Ramsey decía, en broma, que había metido la cocina entera en el equipaje. Pero yo veía en su expresión que mi diligencia lo satisfacía. Su fe en mí era como una cataplasma para mis nervios. Como de costumbre, me había pasado la noche en vela de pura preocupación. El modesto tamaño de la casa me impedía llevar conmigo a mis eficaces ayudantes; un golpe de suerte para ellos, ya que ahora se encuentran a salvo en Londres. Tuve que resignarme a confiar en el personal de servicio que pudieran llevar los otros invitados.

Eastbourne me pareció tan bonito como me habían contado, con potrillos que retozaban en los prados y unos bosques que prometían encuentros deliciosos sobre un colchón de musgo. La casa gozaba de vistas sensacionales del canal: una cinta azul celeste bordada de velas y con un arco triunfal de nubes. Resultó que tanto la cocina como las criadas eran perfectamente válidas. Aunque siempre preferiré mi cocina en la residencia de milord en Londres —organizada como la tengo hasta el último palmo, desde la altura de la mesa de amasar hasta la colección de especias, catalogadas tanto por la frecuencia de uso como por orden alfabético—, me producía cierto placer ungir de aromas una cocina nueva.

Con enorme entusiasmo supervisé la descarga y la distribución de mis provisiones y encargué a una criada que encendiera el horno para preparar una comida de cuatro platos. Pese a mi ansiedad, me apetecía mucho pasar esa semana lejos del ruido y el bullicio de Londres, y tenía planeado salir a la mañana siguiente, bien temprano, a dar un paseo para saborear las flores silvestres y el aire selvático.

Qué ingenuidad la mía. Cuando Ramsey levantó su copa para proponer un brindis, unos huéspedes inesperados avanzaban ya por el jardín.

Se había servido un consomé de carne a la albahaca, con su pátina tornasolada de aceites delicados que temblaban en la superficie y un sabor que transportaba la lengua a las mismísimas colinas bañadas de sol donde las reses mugían y sacudían sus pesadas cabezas. El consomé recibió grandes elogios (la cocina estaba tan cerca del comedor, con sólo una puerta de separación, que podía oír cada risita y cada susurro de satisfacción). Yo acababa de disponer el pato en la fuente. El horno de ladrillo había sobrepasado todas mis expectativas y el glaseado de cereza fluía como bronce fundido sobre el ave para verterse en un crisol de peras asadas. Los criados se disponían a llevar la bandeja a la mesa cuando un ruido espantoso procedente del vestíbulo nos detuvo en seco.

Abrí la puerta de la cocina sólo lo suficiente para asomarme al comedor. Los demás se agolparon en torno a mí para ver lo que ocurría. Sin duda, ofrecíamos una imagen cómica, con tantas cabezas que se asomaban por una puerta como en la apoteosis de un espectá culo de marionetas.

Desde allí, veíamos lo que quedaba de la puerta de entrada. El fogonazo del disparo había dejado un agujero humeante en la cerradura. Un segundo después, la puerta se abrió de una patada para dar paso a un hombre gigantesco a quien yo llegaría a conocer como el señor Apples.

Soy incapaz de expresar la impresión que me produjo ser testigo de aquella irrupción, de modo que me limitaré a ofrecer descripciones de naturaleza visual.

Al señor Apples podría haberlo dibujado un crío especialmente violento. Tiene un torso tremendo, pero coronado por una cabeza diminuta cubierta con un gorro de lana con orejeras. De hombro a hombro mide, con toda seguridad, más de una yarda. Sus brazos son como los de un gorila y acaban en unas manos tan grandes como para esconder una sartén.

Paseó la vista por la habitación y, al comprobar que no había resistencia inmediata, se hizo a un lado para dejar paso a los demás. Lo seguían no uno, sino dos chinos vestidos de seda negra, idénticos entre sí, tanto por sus rostros como por su atuendo; entraron con las manos a la espalda y con espadas que les colgaban del cinto. Uno de ellos llevaba la larga trenza en torno al cuello, como una bufanda. Ambos ocuparon sus puestos flanqueando el pasillo.

Los tres formaban un curioso grupo: el corpulento señor Apples y aquellos dos orientales diminutos. De no ser porque la puerta estaba destrozada, habría creído que estábamos a punto de asistir a una mascarada.

Entonces hizo su entrada la encarnación misma de la amenaza, una mujer con un largo abrigo verde oliva. Llevaba la melena roja suelta sobre los hombros. Echó a andar tranquilamente hasta el centro de la estancia, con el abrigo abierto que enseñaba dos pistolas con empuñadura de jade. Se encaramó a la mesa, usando una silla a modo de peldaño, anduvo por ella hasta el plato de lord Ramsey y allí se quedó, mientras miraba a los demás desde arriba como si acabara de coronar el Kilimanjaro. Sus botas añadían varias pulgadas a una estatura ya considerable. Por lo visto, nadie se había atrevido a decirle que las mujeres altas provocan confusión.

Incluso yo, que sólo sé lo que leo en los periódicos, la reconocí al instante. Ahí mismo, a cinco o seis yardas de mí, tenía al tiburón del océano Índico, Hannah Mabbot, la Loca, la pelirroja capaz de volver de entre los muertos, ya que diez o doce testigos fiables aseguraban haberla visto perecer acribillada a tiros y ahogada, y sin embargo había continuado asolando las rutas de la Compañía Pendleton, mientras dejaba a su paso una estela de sangre en las aguas.

Lord Ramsey se levantó de un salto y echó a correr hacia la escalera trasera (nunca lo había visto moverse con tanta celeridad), pero uno de los gemelos chinos lo interceptó, y debió de darle un golpe, porque milord se encogió y cayó al suelo, sin aliento. El señor Percy, que había comprendido al fin que debía proteger a sus invitados, intentó valerosamente hacerse con una espada, una reliquia de la familia colgada sobre la repisa de la chimenea, pero el gigantesco señor Apples le aplastó la cara de un puñetazo con la misma facilidad con que un niño aplastaría un pastel.

Se hizo un silencio terrible en la casa, quebrado tan sólo por los gemidos del señor Percy y el taconeo equino de las botas de Mabbot la Loca al bajar de la mesa y acercarse a la figura postrada de lord Ramsey. Y entonces, con una expresión de evidente placer en el rostro, Mabbot desenfundó sus pistolas y lo apuntó con ambos cañones.

La posteridad me reprenderá por no haber tratado de protegerlo y hará bien. Pese a mi envergadura, como púgil soy un desastre. De niño sufría el acoso de críos mucho más pequeños que yo. El señor Percy, cuya suerte acababa de presenciar, había luchado contra la caballería de Napoleón. Yo no tenía ninguna esperanza de que me fuera mejor. Me gustaría tener una excusa más decente, pero me limité a quedarme paralizado bajo mi gorro blanco de cocinero.

Mabbot estaba sólo a unos pasos de mí, y la oí dirigirse a lord Ramsey en el tono alegre que utilizaría una lechera para calmar a una vaca.

—No, no te levantes… no podemos quedarnos mucho rato. En cuanto he sabido que estabas en el vecindario, sencillamente no he podido dejar pasar la oportunidad de venir a verte en persona. ¿Sabías que tu astuto corsario usa ahora balas de cañón incendiarias? ¡Qué sorpresa tan especial! Ya imaginarás cómo nos emociona.

Ramsey se aclaró la garganta dos veces antes de hablar y aun así le tembló la voz.

—Mabbot… Hannah, déjame proponerte que…

—Es que el mundo está harto de tus propuestas —lo interrumpió Mabbot—. Señor Apples, ¿a ti te gustaría oír una propuesta de Ramsey?

—Antes me dejaría matar —contestó el gigantón desde el otro extremo de la estancia.

—No has envejecido bien —prosiguió Mabbot, levantando la barbilla de Ramsey con la puntera de la bota—. ¿De verdad te sorprende tanto? ¿Pensabas que me resignaría a que me dieran caza durante el resto de mis días sin encontrar la forma de devolverte el favor? —Se inclinó hacia él y añadió en un susurro—: Pero, entre tú y yo, lo que de verdad me molesta es que vayas detrás del Zorro Cobrizo. No puedo permitir que ganes esa carrera, ¿verdad?

En ese momento, lord Ramsey dijo algo más. No llegué a oírlo. Lo más probable es que musitara una plegaria.

Mabbot se mordió el labio y frunció el entrecejo.

—Dile al diablo que me mantenga el té caliente. Voy a retrasarme un poco.

Y, acto seguido, sin piedad ni necesidad de provocación, disparó a bocajarro sobre el cuerpo indefenso de mi señor.

Una de las pistolas debió de fallar, ya que, mientras Ramsey se retorcía, Mabbot examinó el gatillo con irritación. Le dio un golpe al pedernal con la culata de la otra pistola, volvió a apuntar y descerrajó un tiro directamente al corazón del pobre hombre, quien por fin quedó inmóvil.

Mientras escribo esto, mi cuerpo vuelve a estremecerse al recordar aquella acción despiadada, el humo y los fogonazos.

Satisfecha, la pelirroja canalla ocupó el asiento de Ramsey a la mesa y pinchó con el tenedor una cereza reluciente que se llevó a la boca mientras sus esbirros arrojaban al suelo a los demás invitados.

El deseo de supervivencia me puso en marcha y, acordándome de una puertecita que había visto utilizar a los criados junto a la despensa, corrí hacia ella. Trastabillando en la penumbra, bajé una serie de peldaños hasta llegar a un túnel subterráneo de ladrillo, por el que avancé a tientas lo más deprisa que pude, convencido de que me llevaría hasta las dependencias del servicio, detrás de la casa. El túnel se bifurcaba y tomé el ramal izquierdo hasta llegar a otro tramo de escalera y otra puerta. Me lancé a cruzarla, dispuesto a echar a correr, pero me di cuenta de que me había equivocado de dirección, puesto que me encontré en la biblioteca con la mano del señor Apples en el hombro. Me arrojó como un saco de ropa sucia de vuelta al comedor, donde me obligó a sentarme en el suelo con los demás. Ocupé mi sitio junto al cuerpo de milord y le sostuve la mano, todavía caliente, mientras aquellos desalmados saqueaban la casa.

Confieso que no estaba preparado mentalmente para algo así. Con toda aquella presión me vine abajo, me quedé mirando la puntilla del mantel como un idiota y los recuerdos más antiguos y oscuros acudieron a mí sin orden ni concierto: cuando el padre Keenly nos enseñaba a nadar, a mí y a los demás muchachos, en el gélido lago detrás del orfanato, con la orden de recuperar las monedas que lanzaba al agua; cuando amasé mi primera hogaza de pan y me maravillé ante la magia de verla subir en el horno. La voz del padre Sonora, que creía haber olvidado mucho tiempo atrás, volvió de pronto con tanta claridad como si lo tuviera detrás de mí para decirme una vez más: «Cállate ya, niño, que Dios desprecia a los que sollozan.»

El miedo me abandonó por un momento, reemplazado por la voluntad de reunirme en el cielo con mi esposa, Elizabeth. La vi entonces como la había visto por última vez, con nuestro bebé recién nacido hecho un ovillo sobre su pecho, los dos con expresión serena en el ataúd. Luego mi mirada se posó en el torso desgarrado de lord Ramsey, donde se iba formando, poco a poco, una burbuja escarlata. Soy incapaz de recordar si pasé dos minutos o dos horas mirando fijamente aquella cúpula sangrienta antes de volver en mí.

Los criados se habían congregado ante la chimenea, y el resto seguíamos en el suelo cerca de la mesa, sumidos en distintos estados de angustia. Una criada lloraba desde su sitio y se apartaba palmo a palmo para evitar el charco de sangre que se extendía hacia ella. Era la joven a quien yo había regañado a gritos una hora antes por lavar con vinagre una cacerola con el fondo de cobre. En aquel momento había mantenido la calma, pero ahora tenía la pechera del vestido empapada de lágrimas, y con toda la razón. Cuando reparó en que tenía sangre en el mandil y empezó a chillar, me acerqué a ella, temeroso de que desatara sobre nosotros la ira de los piratas, y comencé a limpiarle la mancha con mi paño de cocina.

—Ya está, ¿lo ves? No es más que un manchón de vino. No tardarán en marcharse, aguanta un poco.

La rodeé con un brazo y traté de calmarla, pero ya era demasiado tarde: el señor Apples venía hacia nosotros con paso decidido. Cuando lo vi agacharse, lo azoté con el paño de cocina.

—No la toque —susurré—. ¡Ella no le ha hecho nada!

Pero el gigante venía a por mí, no a por la criada. Me puso en pie de un tirón brusco y me sujetó por los brazos mientras Hannah Mabbot me examinaba.

—¡¿Este hombre tan fogoso es el cocinero?! —vociferó—. ¿Eres tú el responsable de este festín delicioso? A esto se le llama tener más suerte que… ¿Cómo es eso que dices tú, señor Apples?

—Más suerte que cagar con el Papa.

—No, esa otra expresión menos vulgar.

—Que encontrarte un burro que toque la flauta.

—¡Exacto! Una sorpresa y todo un placer, como encontrarte un burro que toque… ¿Cómo es que esas frases sólo tienen sentido cuando las dices tú? Bueno, da igual, coged a ese tipo, nos lo llevamos.

—————————————

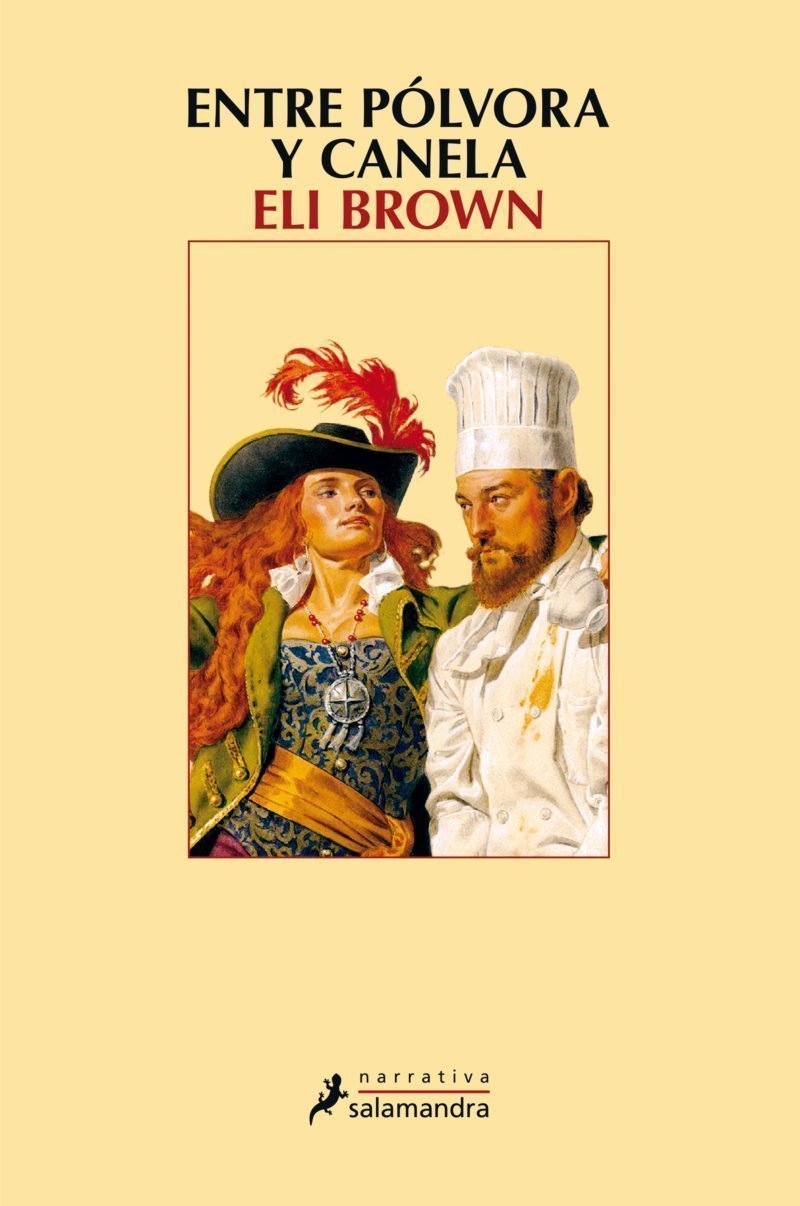

Autor: Eli Brown. Título: Entre pólvora y canela. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: