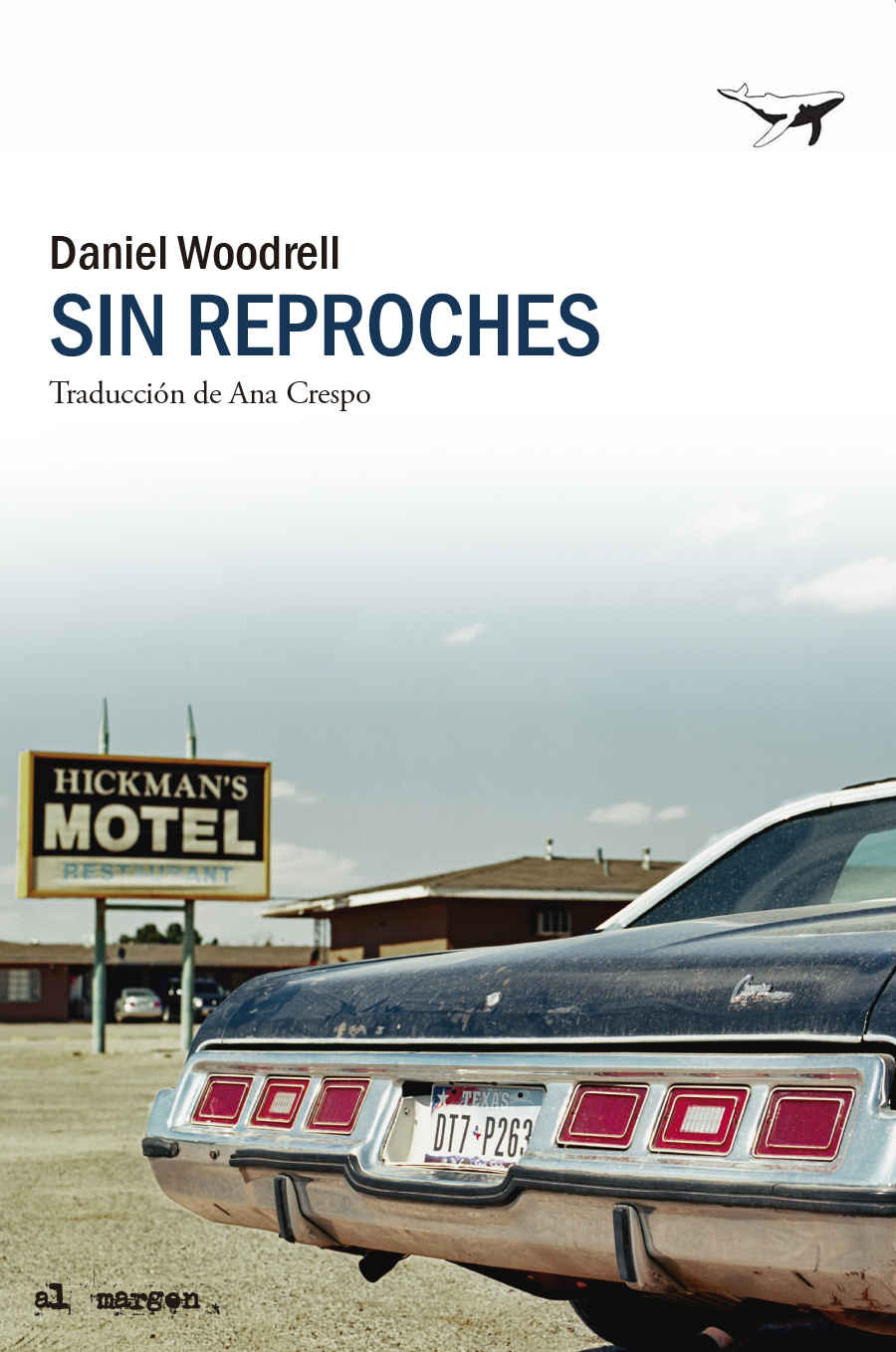

A Daniel Woodrell lo expulsaron del ejército por “tendencias antisociales graves”. Así que vagabundeó por el país durante una buena temporada y, en la actualidad, comparte vecindario con traficantes de metanfetamina. Con este currículum, no es de extrañar que haya publicado tres novelas, agrupadas bajo el título común de Trilogía de los pantanos, cargadas de violencia y fracaso. Ahora llega a nuestras librerías el tercer título: Sin reproches.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Sin reproches, de Daniel Woodrell (Sajalín).

***

Capítulo 1

Tras hacerse con la pasta del gánster, su mujer se largó, no sin antes escribirle una nota para restregárselo por la cara. John X. Shade estaba sentado en un taburete, detrás de la barra de la sala principal del Enoch’s Ribs and Lounge. Tenía la cabeza canosa inclinada y se masajeaba las sienes con los dedos, larguiruchos y temblorosos. La caja fuerte, abierta de par en par, estaba vacía a sus espaldas y una botella de Maker’s Mark, la salvación en forma de líquido amargo, descansaba ante él en la barra, sin abrir.

—El correo —dijo, y lanzó el sobre encima de la barra, justo debajo de la barbilla de John X. Acto seguido, se sentó en un taburete delante de su padre y añadió—: Me dijo que la leyeras ipso facto.

El local de Enoch no se animaba hasta bien entrada la noche, momento en que se llenaba de donjuanes trasnochados procedentes de la Riviera Paleta a la caza de engreídas yanquis de izquierda dispuestas a consumar sus soñadas vacaciones en temporada baja. Era demasiado pronto para tener abierto el garito, así que estaban solos. El sol abrasador de la costa del Golfo daba sobre los cristales tintados de las ventanas y calentaba el bar. De las paredes colgaban anuncios de los próximos conciertos de góspel, comidas populares a base de pescado rebozado y carreras de diez kilómetros organizadas por distintas asociaciones benéficas de Mobile. También destacaban varios carteles con fotografías a todo color de la glamurosa Randi Tripp, la Mariposa de Alabama.

Mientras rasgaba el sobre, John X. reparó en el sudor que asomaba al rostro de su hija y en la gota que, a él, le bajaba por la sien.

—Puede que no sea el rey de Egipto, corazón —dijo, abriendo de un manotazo la resplandeciente nevera—, pero todavía me llega para una botella de RC.

Etta sonrió de oreja a oreja y cogió la botella helada de Royal Crown Cola que su padre le tendió por la barra.

—Bueno, puede que yo no sea Madonna —dijo ella—, pero voy a bebérmela.

John X. abrió el sobre, desplegó la carta, un papel amarillo con fragancia de lilas, y la aplanó encima de la barra.

John X. (ni siquiera te mereces «Querido»):

No encajas para nada en mi futuro. He tomado una decisión que, como ya debes saber, consiste en luchar por alcanzar mi sueño. En nombre de ese sueño, dejo a mi pequeña Etta contigo, pues he de emprender yo sola el camino hasta la cima. Aquí siempre voy a ser la hija de Enoch Tripp. Muchos dicen que ese es el motivo por el que soy la cantante del local. ¡Pero tengo talento! Es mi voz la que llena hasta los topes la sala, sin necesidad de poner anuncios. La maternidad es una cosa, ¿pero cómo puede compararse a las muchas satisfacciones de la canción? Ya sabes a qué me refiero. El dinero que he cogido prestado para siempre y que voy a invertir en mi sueño no es más que el botín de un asesino. ¿Acaso crees que ese tipo iba a hacer con él algo de provecho? A los europeos les pirran las canciones de amor y mal fario, ¡y yo voy a convertirme en su jilguero! Sé que el Manduca seguirá creyendo que el dinero es suyo, pero una cosa es creerlo y otra, tenerlo. Y, además de tenerlo, voy a gastármelo. Siempre has tenido un pico de oro. Aprovéchalo. A lo mejor el Manduca se acaba creyendo tus inocentes palabras, como tantas veces me las he creído yo. A Enoch se le está acabando la cuerda y ya le he dicho ciao.

Randi

P. D.: Ahora sé cuál es mi destino. Y lo que sé de mi destino es que tú no estás en él. Me casé demasiado joven con un hombre demasiado mayor, ya conoces la historia. Pero a Etta le haré un hueco más adelante. Le enviaré mi jet privado para que venga conmigo allí donde las noches, dulcísimas, están repletas de música. Puede que, algún día, esa vida le guste tanto como a mí.

John X. hizo una bola con la carta y la lanzó contra una foto de la Mariposa de Alabama. Grandes lagos de sudor, provocado por una sensación de miedo y fracaso, le estaban empezando a empapar la camisa blanca.

—¿Me merezco esto? —preguntó.

Etta recogió la carta, encendió una cerilla y prendió el papel. Dejó caer la bola de fuego en un cenicero y se quedó contemplando cómo crecía la llama antes de volver a sentarse en el taburete.

John X. la miró con tristeza y cogió la botella, le quitó el lacre rojo y llenó de whisky un vaso de zumo.

—Carajo —dijo—. Menuda es tu madre, corazón.

—Supongo —repuso Etta—. Me dejó en la calle Shivers y me dijo que viniera aquí. Quería ganar tiempo para esfumarse, ¿verdad, papá? —Inclinada sobre la barra, cabizbaja, sostenía el refresco con ambas manos, como una precoz y melancólica parroquiana de un tugurio de carretera. Su rostro infantil no era ajeno al maquillaje, y el turquesa era el color de labios que estaba de moda—. Pero, primero, me ha dejado hacer la maleta en la caravana.

—Menuda hembra —dijo John X., y se acercó el vaso de whisky.

Etta se quedó mirando el vaso.

—Mamá sabía que harías eso —dijo.

—¿El qué?

—Llenarte un vaso gigante de whisky y bebértelo.

—Bueno —dijo él—. No hacía falta una bola de cristal para adivinarlo. —John X. levantó el vaso y lo vació de un solo trago—. Y, después del whisky, ¿qué se supone que voy a hacer?

—Según mamá, saldremos disparados al hospital para hablar con el abuelo Enoch.

John X. asintió mientras se servía otro trago.

—¿Y luego? —preguntó.

—Bueno, eso ya no lo tenía tan claro. Pero estaba casi segura de que nos largaríamos. Sí, según ella, acabaremos largándonos.

A Manduca Pumphrey lo llamaban el Manduca porque no perdonaba la oportunidad de hacerse con la comida de los demás. Originalmente, el dinero robado lo habían ganado dos dentistas de Baltimore que habían tenido la corazonada de apostar por un caballo llamado Sonríe Por Favor en Hialeah, y el Manduca se lo había quitado a base de hostias en el Motel Flamingo. El Manduca, un cabronazo que rondaba la treintena, era el socio misterioso del Enoch’s Ribs and Lounge y el socio visible en un puñado de operaciones dudosas en la costa del Golfo, entre Biloxi y Tampa, aunque su puerto de origen estaba allí, en Mobile. De él se decía que infligía dolor a la gente por negocios o placer, según la ocasión, y que sus servicios como sicario estaban bastante solicitados en zonas alejadas del país, donde su rostro no despertaba sospechas. El Manduca había invertido en el pasatiempo nacional el botín obtenido de aquel par de dentistas en racha que por un momento habían creído que les sonreía la fortuna. Había conseguido doblar aquella cantidad cuando los Chicago Cubs les arrebataron la victoria a los New York Mets y a su estrella del momento, Dwight «Doc» Gooden. Y la había vuelto a doblar cuando los Cubs derrotaron dos veces seguidas a los St. Louis Cardinals. El dinero, que ahora alcanzaba la cifra de cuarenta y siete mil dólares, descansaba en la caja fuerte del local. Pero el día anterior había corrido la voz de que, como la temporada tocaba a su fin, el Manduca había apostado esos cuarenta y siete mil a favor de los Cubs, su equipo del alma desde que existía la tele por cable, y se había quedado sin un céntimo cuando a los Atlanta Braves les cayó del cielo una escoba con la que barrieron tres veces seguidas a los de Chicago en el estadio Wrigley. El caso es que acumulaba aquella escalofriante deuda con Paul el Sueco, de Tampa, supuestamente conectado como mierda al culo con Angelo Travelina, jefe de los tíos más chungos del estado soleado y despiadado recaudador de deudas. No sería de extrañar, por tanto, que, cuando el Manduca viniese a por la lana para pagarle a Paul el Sueco y se encontrase con la caja vacía, llegara a la conclusión de que tanto los negocios como el placer hacían necesario que idease una extraordinaria forma de infligir dolor a unos cuantos individuos.

—Carajo. —John X. sacó un paquete de tabaco del bolsillo de la camisa y encendió uno de los cincuenta o sesenta Chesterfield King que se fumaba al día. Lo encendió con un Zippo plateado que tenía grabado el contorno de una bola 8 y, tras soltar el humo, añadió—: No creas que estoy nervioso, corazón. Ni se te ocurra pensarlo.

—No creo que lo estés, papá.

—Me niego a dejarme vencer por los nervios, corazón.

John X. Shade había creído durante mucho tiempo que la clave de la vida pasaba por controlar la bola blanca, pero últimamente le temblaba tanto el pulso a la hora de golpearla y de encarar la vida que su existencia había acabado por parecerse demasiado a la descarnada moraleja de un sermón que habría preferido ignorar. Tenía más de sesenta tacos, y en esa década de la vida se le estaban acumulando más pifias y castigos divinos de lo que podía considerar una simple casualidad. El cabello, ondulado, abundante y tirando a gris, se le estaba volviendo por momentos totalmente blanco. Su estado físico había dado un vuelco terrible en los últimos años. Sus ojos azules eran tan delicados que se le llenaban de lágrimas si mantenía la vista fija en una bola de billar más de cinco segundos, algo lamentable para cualquier jugador profesional. También recibía quejas del hígado, de la rodilla izquierda, que le rechinaba, de las encías, cada vez más débiles, de la nariz, siempre tapada, y, para rematar la rebelión del cuerpo, las manos le temblaban casi constantemente. Y, así, se veía obligado a golpear la bola blanca con aquel tembleque antes de los cinco segundos que sus ojos tardaban en llenarse de lágrimas. Toda esta serie de aflicciones lo habían convertido en víctima de otros jugadores profesionales, que le arrancaban hasta el último centavo, y relegado al puesto de barman y yerno gorrón del Enoch’s Ribs and Lounge seis noches a la semana.

—Pues vaya —añadió—, qué mala pata que hayas acabado metida en este lío conmigo, corazón.

Apoyando las chanclas en el reposapiés del taburete, Etta se inclinó hacia la barra y le dio una palmadita en la cabeza a aquel viejo entrañable que era su padre.

—Pero tú no tienes toda la culpa, papá.

John X. enderezó la espalda, levantó la barbilla y clavó la mirada en los ojos de su hija, enormes y castaños como los de la Mariposa de Alabama.

—Joder, ni que lo digas.

Acto seguido, se levantó y, de una sacudida, abrió una bolsa de papel de supermercado. Luego se agachó debajo de la barra y llenó la bolsa con botellas de la reserva del bar. Su lealtad a la marca Maker’s Mark se tradujo en cuatro botellas de bourbon, pero también añadió, movido por un impulso, una botella de ginebra y otra de ron para asegurarse de tenerlas a mano en el improbable caso de que se cansase del whisky.

—La gente se separa —dijo mientras depositaba la bolsa en la barra— y la vida continúa, aunque no sepamos qué camino seguir.

Etta se bajó del taburete de un salto, se acercó a la puerta lateral y, con cuidado, despegó de la pared una foto de su madre. En la imagen, Randi Tripp, fotografiada en penumbra, aparecía envuelta en pretenciosas volutas de humo y miraba al frente con el gesto decidido de un bombón que acaba de lanzar un comentario especialmente provocativo. Su magnífico escote y sus carnosos labios eran la promesa de una recompensa lo bastante suculenta como para revivir al tipo que diese con la respuesta correcta. El pelo, negro como el ala de un cuervo, lo llevaba recogido en un bouffant atemporal.

De nuevo en la barra, Etta abrió la maleta de Joan Jett y puso la fotografía encima de la ropa interior limpia y de su preciada colección de cebos para lubina que el abuelo Enoch le había regalado en sucesivas vacaciones.

John X. metió la mano hasta el fondo de un armario bajo y sacó el rígido estuche de cuero donde guardaba su Balabushka, el taco con el que había compartido treinta años de vida. El estuche estaba cubierto de polvo y en el cuero seguían pegadas las viejas etiquetas de alguna casa de empeños. Mientras examinaba las etiquetas y el polvo, John X. oyó el sonido de una llave que se introducía en la cerradura de la puerta principal.

—Mierda —dijo.

Y, tras volverse precipitadamente, cerró de golpe la puerta de la caja fuerte. Un espejo publicitario de Budweiser ocultaba la caja, pero estaba apoyado en el suelo y la puerta principal se estaba abriendo. John X. miró hacia la puerta y dijo:

—Eh, Manduca, ¿qué te cuentas, tío?

—Poca cosa.

Manduca Pumphrey era parco en palabras y de maneras bruscas, con un deje de los Apalaches en la voz. En el metro sesenta y pico que medía no había más que maldad concentrada. Llevaba un sombrero negro de paja de ala corta, botas negras de media caña, pantalones negros y una de las camisas negras de manga larga que acostumbraba a ponerse en cualquier estación para tapar los ridículos y chapuceros tatuajes con que se garabateaba los brazos cuando iba borracho.

—¿Qué hace la caja a la vista, Paw-Paw?

—Mierda de mosca, Manduca —dijo John X. mientras su colega avanzaba hacia el otro lado de la barra—. Joder, había mierda de mosca por todo el espejo. Las tías se miraban y se largaban a la carrera creyendo que les habían salido chancros en los labios. Lo he limpiado. Perjudicaba el negocio.

El Manduca se detuvo y apoyó una mano en la barra. Tenía la piel pálida, sin arrugas que delatasen preocupación alguna; la cara, delgada y de huesos marcados, y los ojos, oscuros y sepulcrales.

—Todavía hace calor —dijo, y miró a Etta—. ¡Joder! ¿Y esa leona caza algo?

—No sale a cazar, Manduca —replicó John X.

—Solo le estaba gastando una broma a la chiquilla. Mi hermana solía meterse conmigo, me llamaba de todo. Hasta el día que dejó de decir nada. Y, a la larga, todo aquello me hizo bien, la verdad. —El Manduca se abanicó la cara con el sombrero y lo dejó en la barra—. Tengo que sacar algo de la caja. Apártate de ahí, Paw-Paw.

John X. miró a Etta, luego miró la botella de whisky que descansaba en la barra y finalmente dirigió la mirada a la diminuta calva que se asomaba entre el pelo rojizo cortado a cepillo del Manduca, que en aquel momento se inclinaba sobre la caja fuerte.

—Creo que será una noche tranquila —dijo John X. mientras el Manduca giraba el disco de la combinación.

Acto seguido, cogió con la mano derecha la botella de Maker’s Mark y, por detrás, se la estampó a su colega con todas sus fuerzas en la mandíbula, justo por debajo de la oreja.

Etta soltó un grito mientras el Manduca se desplomaba de lado, tratando de agarrarse a las botellas que había detrás de la barra y haciéndolas estallar contra el suelo.

El aroma de las botellas de licor hechas añicos impregnó el aire. El Manduca se había quedado a cuatro patas, gruñendo en aquella nube de alcohol etílico.

—Tienes que entenderme, joder —dijo John X. y se acercó al Manduca para volver a atizarle.

Esta vez, el Manduca perdió el conocimiento y aterrizó de barbilla en el suelo. John X. se volvió hacia Etta, que apretaba la botella de RC con los ojos como platos.

—Coge tus cosas —le ordenó.

Etta asintió lentamente.

—Y vámonos al hospital a ver si al abuelo Enoch se le ocurre cómo sacarnos de este atolladero.

John X. accionó la caja registradora, cogió los setenta dólares que había dentro y los añadió a los nueve que llevaba en la cartera. Debajo de la caja registradora, colgando de un gancho que quedaba a mano, había un revólver Bulldog .38. John X. lo cogió y se lo metió en un bolsillo de sus pantalones cortos azul claro. Vio una caja de cartuchos y también se la guardó. Luego embutió el taco en la bolsa de botellas y cargó con todo. Dio la vuelta a la barra, abrió la puerta principal y echó un vistazo al aparcamiento.

—Ojalá Enoch tenga un as en la manga. Venga, pongamos el culo en marcha para ver si es así.

—————————————

Autor: Daniel Woodrell. Título: Sin reproches. Traducción: Ana Crespo. Editorial: Sajalín. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: