En 1954, Richard Matheson publicó una novela postapocalíptica, Soy leyenda, que cambió para siempre nuestra visión de los muertos vivientes y de los vampiros. Aquel libro se convirtió, además, en un clásico sobre la soledad que ahora Jorge González ilustra en esta nueva edición de Libros del Zorro Rojo.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Soy leyenda (Libros del Zorro Rojo), de Richard Matheson, y algunas ilustraciones de Jorge González.

***

I

ENERO DE 1976

Capítulo 1

En los días nublados, como aquel, Robert Neville nunca sabía con certeza cuándo anochecía y, a veces, salían a la calle antes de que él llegara a casa.

Aquella tarde tan gris, rodeó la casa con un cigarrillo colgándole de la comisura de los labios, exhalando por encima del hombro un fino rastro de humo. Comprobó todas las ventanas por si alguno de los tablones se había soltado. Después de los ataques violentos, no era raro que los tablones se partieran o acabaran medio arrancados, y tenía que sustituirlos por otros; odiaba ese trabajo. Ese día solo encontró un tablón suelto. «Qué maravilla, ¿eh?», pensó.

En el patio de atrás, echó un vistazo al invernadero y al depósito de agua. A veces, se encontraba con que la estructura que rodeaba el depósito estaba resquebrajada o con que las canaletas para la lluvia se habían desprendido o estaban torcidas. De vez en cuando, lanzaban piedras por encima de la valla alta que rodeaba el invernadero y, en alguna que otra ocasión, rasgaban la red que lo cubría y tenía que sustituir los paneles.

Ese día, tanto el depósito como el invernadero estaban intactos. Entró en la casa a por martillo y clavos. Al empujar la puerta principal, vio su reflejo deformado en el espejo medio roto que había fijado a la puerta hacía un mes. En cuestión de días, los fragmentos puntiagudos de cristal azogado empezarían a desprenderse. «Que lo hagan», se dijo. No pensaba colgar allí ni un puñetero espejo más; no merecía la pena. Mejor colgar ajo. El ajo siempre funcionaba.

Cruzó despacio el silencio tenue del salón, torció a la izquierda, recorrió el pasillito y volvió a torcer a la izquierda para entrar en su dormitorio. Antes, la habitación tenía una decoración acogedora, pero eso había sido en otros tiempos. Ahora era un cuarto puramente funcional y, como la cama y la cómoda de Neville ocupaban muy poco espacio, había convertido en taller el otro lado del dormitorio.

Un banco largo cubría una pared casi entera; sobre la superficie de madera dura había una pesada sierra de cinta, un torno para madera, un esmeril y un tornillo de banco. Encima, en la pared, en unos estantes caóticos, esperaban las herramientas de Robert Neville. Levantó un martillo del banco y sacó unos cuantos clavos de uno de los contenedores desordenados.

Después, salió de nuevo y afianzó bien el tablón a la contraventana. Tiró los clavos sin usar a los escombros de la casa de al lado.

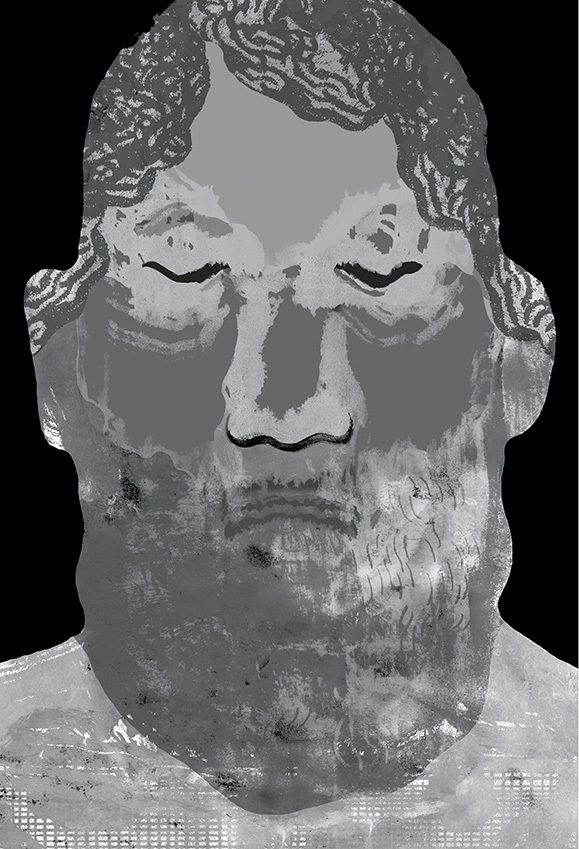

Permaneció un momento en el césped de la entrada, recorriendo con la mirada la silenciosa Cimarron Street. Era un hombre alto y rubio, de treinta y seis años, ascendencia anglogermana y rasgos ordinarios, salvo por la boca, larga y decidida, y el azul intenso de los ojos, que, en ese momento, examinaban las ruinas carbonizadas de las casas a ambos lados de la suya. Él mismo las había quemado para evitar que saltaran a su tejado desde los tejados adyacentes.

Al cabo de unos minutos, respiró hondo, despacio, y regresó a la casa. Tiró el martillo en el sofá del salón, encendió otro cigarrillo y se tomó su copa de media mañana. Algo más tarde, se obligó a entrar en la cocina para triturar en el fregadero la basura acumulada de cinco días. Sabía que debía quemar los platos y los utensilios de papel, además de quitarles el polvo a los muebles, fregar los lavabos, la bañera y el váter, y cambiar las sábanas y la funda de la almohada de su cama, pero no le apetecía.

Porque era un hombre y estaba solo, y esas cosas carecían de importancia para él.

Ya era casi mediodía. Robert Neville estaba en su invernadero, llenando una cesta de ajos. Al principio, tanto olor a ajo le revolvía las tripas; tenía el estómago en un estado de agitación constante. Ahora, el ajo se olía por toda la casa, le impregnaba la ropa y, a veces, le daba la impresión de que incluso la piel.

Apenas lo notaba.

Cuando reunió las cabezas de ajo suficientes, entró en la casa y las soltó en el escurridor del fregadero. Al encender la luz, la bombilla parpadeó antes de alumbrar a su intensidad normal. Dejó escapar el aire entre los dientes apretados: el generador volvía a hacer de las suyas. Tendría que sacar el maldito manual otra vez y examinar el cableado. Y, si la reparación resultaba demasiado compleja, tendría que instalar un generador nuevo.

(…)

—————————————

Autor: Richard Matheson y Jorge González. Título: Soy leyenda. Traducción: Pilar Ramírez Tello. Editorial: Libros del Zorro Rojo. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: