Más o menos con el cambio de siglo —entre la sístole indolente de los años 90 y la explosiva diástole del nuevo milenio, con sus aviones convertidos en ariete, su picadillo de yihadistas, sus entretenidas crisis financieras y sus diversas ingenierías aplicadas sobre las masas—, la industria del cine se vio repentinamente barrida por una especie de gran ola de Kanagawa procedente de los países asiáticos. Ringu, Ju-On, Gin Gwai: pocas veces habíamos sido testigos de apariciones tan aterradoras como aquellas que surgían de pozos reticulados, paredes manchadas de humedad y alargados cabellos. Había otras, menos efectistas pero no menos perturbadoras, que ampliaban el marco del retrato social, como Honogurai Mizu, Jisatsu Sakuru y, sobre todo, Kairo, sin duda la película más sobresaliente acerca de los abandonados de los danchi, los kodokushi de la muerte solitaria. Las primeras películas de esta ola de Kanagawa se dieron a conocer en 1998, cuando Internet comenzaba a tejer sobre el planeta una nueva psicoesfera. Aquel mundo lleno de candor, aún convencido de la separación de poderes entre realidad y ficción, era, verdaderamente, otro mundo. Desde el punto de vista del sentimiento de las masas, no faltaba optimismo hacia el futuro y lo peor que podía pasarnos era sufrir el progresivo sacrificio de la tecnología bajo el llamado efecto 2000, que prometía dar inicio al milenio con una abigarrada sucesión de catástrofes. Los periódicos occidentales imaginaban esta superproducción de la debacle humana como un cúmulo de desastres (apagones de satélites artificiales, caídas de aviones comerciales) que basculaba entre el cine apocalíptico de la década de 1970 y las visiones de San Juan, con efectos especiales ideados por la factoría Nostradamus. Por supuesto, nadie —ni siquiera los atribulados redactores de sociedad— se tomaba esto en serio. Desde otro punto de vista, en este caso el de la política-ficción (valga la redundancia), el futuro tenía otro cariz, de un optimismo sombrío: los temores milenaristas se habían visto reemplazados por la idea de un fin del mundo laico, en el que una democracia liberal con alcance universal cantaría nanas a la historia hasta sumirla en un largo desierto comatoso, sin los valles y salientes de los grandes acontecimientos. Si Fukuyama, que era quien había concebido esta visión, estaba en lo cierto, la conciencia de la humanidad iba a tener que migrar a otro espacio por el que extenderse, pero ese lugar ya no sería la historia, por la sencilla razón de que ya no habría historia. ¿Qué era lo que habría, entonces? No se sabía. Ahora es posible jugar a imaginar que Fukuyama tenía razón y que Internet se ha erigido como ese sustituto de la historia que, en los años en que formuló su teoría, no era sencillo vaticinar. Palimpsesto y vertedero, libro de arena sobre el que se escribe la serie de los sucesos que no alcanzan a fijarse como hechos, la Red se nos muestra como la pretensión de una conciencia que se extiende en la ilusión del infinito, allí donde el gran acontecimiento se define en tendencias, likes y hashtags un segundo antes de pasar de largo. A finales de los años 90, sin embargo, Internet no era ni una pálida sombra de aquello en lo que se ha convertido, y democracia liberal sólo el nombre —semejante a una marca registrada o a la nueva imagen de una fusión entre corporaciones— que identificaba un estado letárgico, pero el nombre no sustituía a la conciencia, ni a la historia, ni al lugar de la historia. Parecía más bien señalar un vacío, el nuevo territorio que era preciso ocupar. Lo cierto es que si algo se parece al fin del mundo contado por las religiones, más allá del barroquismo de la puesta en escena, es un mundo que ya no puede ser narrado. Y el año 2000 había sido marcado como el límite mismo del espacio narrativo, aunque sólo a efectos de performance para una inmensa comunidad de espectadores.

Algo, sin embargo, parecido al sentimiento de un final había tomado forma en Asia, o por lo menos así se había manifestado en su cine. Más allá del hecho de que, para algunos individuos extremadamente percipientes, los movimientos tectónicos de la historia se aparecen como símbolos, como representaciones del mito, antes de plasmarse en forma de sucesos, desconozco el motivo por el que un puñado de cineastas de distintas nacionalidades (chinos, tailandeses, taiwaneses, coreanos, japoneses) decidió revisar un día la iconografía de sus fábulas y trasladarla a las pantallas con su aspecto arcaico, revestida por la única modernidad del marco. Pero allí estaban, los yūrei y los oni de las viejas leyendas, las mujeres prolijamente enredadas en sus propios cabellos o las fugaces nebulosas que solo era posible ver por el rabillo del ojo. En términos de arte, y sobre todo ese arte que seguía sometido a una física de los cuerpos todavía victoriana, aquello supuso una reconsideración del espacio habitado por fantasmas tanto como un cambio radical en la articulación del objeto espectral. Incluso los lectores de cuentos orientales que conocíamos la naturaleza nada convencional de las apariciones (la mujer fantasma de la película tailandesa Shutter, que se sienta pesadamente sobre el cuello de un asesino involuntario, ya se encargaba siglos atrás de hacer doblar la cabeza a otros muchos culpables), sentíamos un estremecimiento nuevo al ver surgir aquellas presencias que no respondían a la deuda con la gravedad de los cuerpos sólidos, como si hubieran trascendido, realmente, a otro espacio; como si el dolor de no saberse vivos pero tampoco de reconocerse completamente muertos se mostrara así, en la silenciosa paseante con los pies en el techo, en los tobillos descoyuntados por la melena húmeda o en las articulaciones dobladas más allá del crujido. Sin embargo, aquellos cineastas no estaban descubriendo nada nuevo. La dificultad estribaba en mostrar con belleza y espanto una imaginería y un sentimiento que ya eran antiguos, y que se habían dejado ver durante siglos en los lúgubres sueños de los e-shi, artistas desencantados con su siglo que, a espaldas de la vida en Occidente, volcaban sobre el papel un retorcido mundo de espectros y demonios, en el que lo espectral y lo demoníaco no eran sólo reflejo de la vida más allá de la materia sino una sulfatación, además, de otros muchos retorcimientos: la corrupción política, el descontento popular, el desplome financiero, la sucesión de terremotos que asolaban las ciudades, la alta tasa criminal y, en resumen, “todo aquello que enturbiaba sin remedio el corazón de las gentes”, como explica Ei Nakau —miembro permanente de la Sociedad Internacional del Ukiyo-e— en el prólogo de este libro cuidadísimo, fascinante y encantador. Libro que recoge todo un universo de delicadas pesadillas cuyo origen se remonta artísticamente al siglo que vio nacer el ukiyo-e pero también, en lo que respecta a la conciencia, al corazón del primer atormentado y al del primer hombre que atormentó a otro hombre.

Popularizado entre los siglos XVIII y XIX, hasta los dos bienios que ocupa la Restauración Meiji (1866-1870), el arte del ukiyo-e —retratos del “mundo flotante”— descargaba en xilografías y grabados, minuciosamente trabajados en madera por el hori-shi y coloreados por el suri-shi, “una atmósfera que hacía pensar en el fin del mundo”. Aquel “mundo flotante” era el de los actores de kabuki, las cortesanas y las geishas, los luchadores de sumo y la gente de la calle. Todos ellos participaban de la vida hedonista que era posible disfrutar bajo la dictadura militar instalada en Edo (la actual Tokio), impulsora del florecimiento económico que había experimentado la ciudad tras una prolongada época de guerra civil. Como reflejo o elongación de esa tranquila vida en los campos y las ciudades, los ukiyo-e se deleitaban en el paisaje, el retrato costumbrista (un día en la vida de la celebridad local o del tipo corriente), el gusto por la perspectiva y las escenas de un plácido erotismo. Fueron estas obras las que asombraron e inspiraron a los impresionistas y postimpresionistas europeos: Manet y Monet, Degas y Bonnard, Renoir, Pissarro, Gauguin, Toulouse-Lautrec y Van Gogh, Whistler y Klimt. Pero en el envés de aquellos grabados que “hacían sentir más dichoso y feliz” a Van Gogh se agitaban los extraños habitantes de la tierra del sueño. Citaré aquí algunos de los que pueden encontrarse en las páginas de este libro sorprendente: las distintas versiones (la de Hokusai entre ellas) de la hannya que ríe, mientras aferra la cabeza arrancada y todavía boqueante, de párpados entrecerrados, de un bebé; los espectros enlazados de Kikuno y Kamada Matahachi, que hacen pensar en Francesca y Paolo; el fantasma de ojos bizcos y sonrisa demente que parece amamantar, con leche de muerto, la cabeza girada de otro bebé; los diferentes “espectros de la lámpara”; el monstruoso álbum de nōsatsus (estampitas budistas que fueron objeto de culto de coleccionistas devotos); el espectacular Viaje de placer de Kiyomori a la cascada de Nunobiki de Kunichika, que por la composición y las poses de los protagonistas podría pasar perfectamente por una splash-page del Ronin de Miller; y, sin salirnos de la cascada de Nunobiki, el ataque de un guerrero de ojos desencajados convertido en trueno; luego, la tempestad en la bahía de Daimotsu, también de Kunichika, donde los belicosos hombres de Yoshitsune —distinguibles unos de otros por el maravilloso colorido de los kimonos de seda— atraviesan con sus espadas a los espectros del clan Heike, que surgen del oleaje embravecido; y después una nueva versión, aún más espectacular, del mismo dibujo, obra de Yoshikazu; y entre una y otra la más impactante de todas, ilustrada en tres paneles por Yoshitora, con unos fantasmas azulados y simiescos entremezclados a las olas, como creaciones del mismo mar, y revestidos por los restos de una armadura samurai a la espera de la flota, ya puesta en guardia, de Yoshitsune.

Todas esas obras habían sido creadas bajo los auspicios de la riqueza floreciente, cuando nada hacía adivinar la miseria que sobrevendría unos años después. Las planchas de madera iluminadas por la mano del suri-shi, con sus homenajes a una vida tranquila y casi banal, arrojaban una sombra torcida en la que se abigarraban los yūrei y los kaijin, los oni y los yōkai, que poblaban de ojos asimétricos y descoyuntados brazos la larga noche de los hombres. Al igual que los simbolistas franceses en el reino de la poesía, aquellos artistas vieron lo que nadie era capaz de ver tras el teatro de los gestos, los rostros maquillados y las sinuosas sedas de colores: una hediente “atmósfera de fin del mundo”. Hediente de terror, de corrupción, de descontento; de todo aquello que enturbia sin remedio el corazón de las gentes. Era la Francia del Segundo Imperio como era el Japón del Período Edo. Y, sin embargo, ¿no parecen imágenes escritas para hoy mismo? Lo cierto es que si cada época tiene su fin del mundo, cada artista sensible y no comprado por la masa es su profeta y es su visionario. Por eso conviene tener presente de dónde viene la luz. Siglos atrás, el equinoccio de primavera —uno de los dos momentos del año en que el sol, verdaderamente, sale por el este— era celebrado con ritos que anunciaban el final de una larga época de sombras y el majestuoso regreso de todo cuanto proporciona la vida iluminada. Abrir este libro es como recibir un baño de esa misma luz, entreverada a la certeza de una aciaga pero, finalmente, pasajera oscuridad. Tras la demencial sonrisa de la hannya, detrás de los árboles convertidos en calaveras y tibias que acosan a Kiyomori, siguen brillando los colores de las sedas pintadas por Kunichika. No es tarea del artista proporcionar una esperanza. Pero en esa hora en la que más intensas parecen las tinieblas no deja de ser un buen ejercicio para el hombre reconocer las grietas por las que pasa la luz, y recordar lo que hasta el más antiguo y sabio de todos ellos siempre supo pero sólo Rilke acertó a nombrar:

La primavera ha vuelto. Como niña

que sabe poesías es la tierra.

———————————————

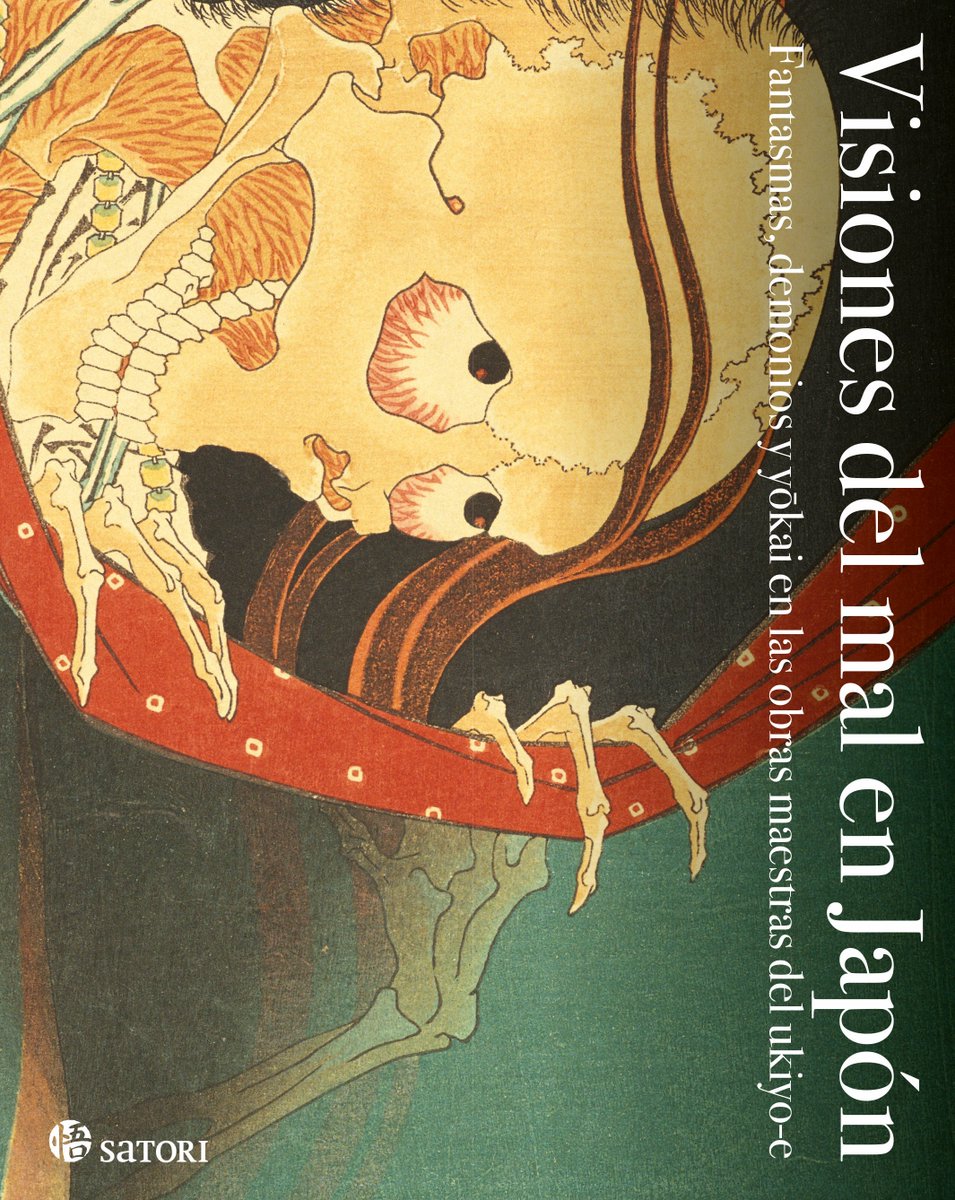

Autor: VV.AA. Título: Visiones del mal en Japón: Fantasmas, demonios y yōkai en las obras maestras del ukiyo-e. Editorial: Satori. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: