Con tan solo catorce años, Bobbie Prine ocupa su tiempo reventando máquinas expendedoras y gastándose el botín en speed, pastillas y jaco. Tras recibir una brutal paliza de un guarda de seguridad, Bobbie es atendido por el grandullón Mel, médico militar expulsado del ejército por yonqui y convertido en ladrón profesional. Mel y su novia, Syd, acogerán a Bobbie y tratarán de domar su carácter explosivo. Junto a Rosie, la joven novia portorriqueña de Bobbie, formarán un peculiar cuarteto de ladrones y traficantes que actuará en Chicago, Denver, Indianápolis y Los Ángeles. Bobbie aprenderá de Mel el oficio y descubrirá la buena vida, pero también sufrirá el infierno de la adicción y la pérdida de seres queridos.

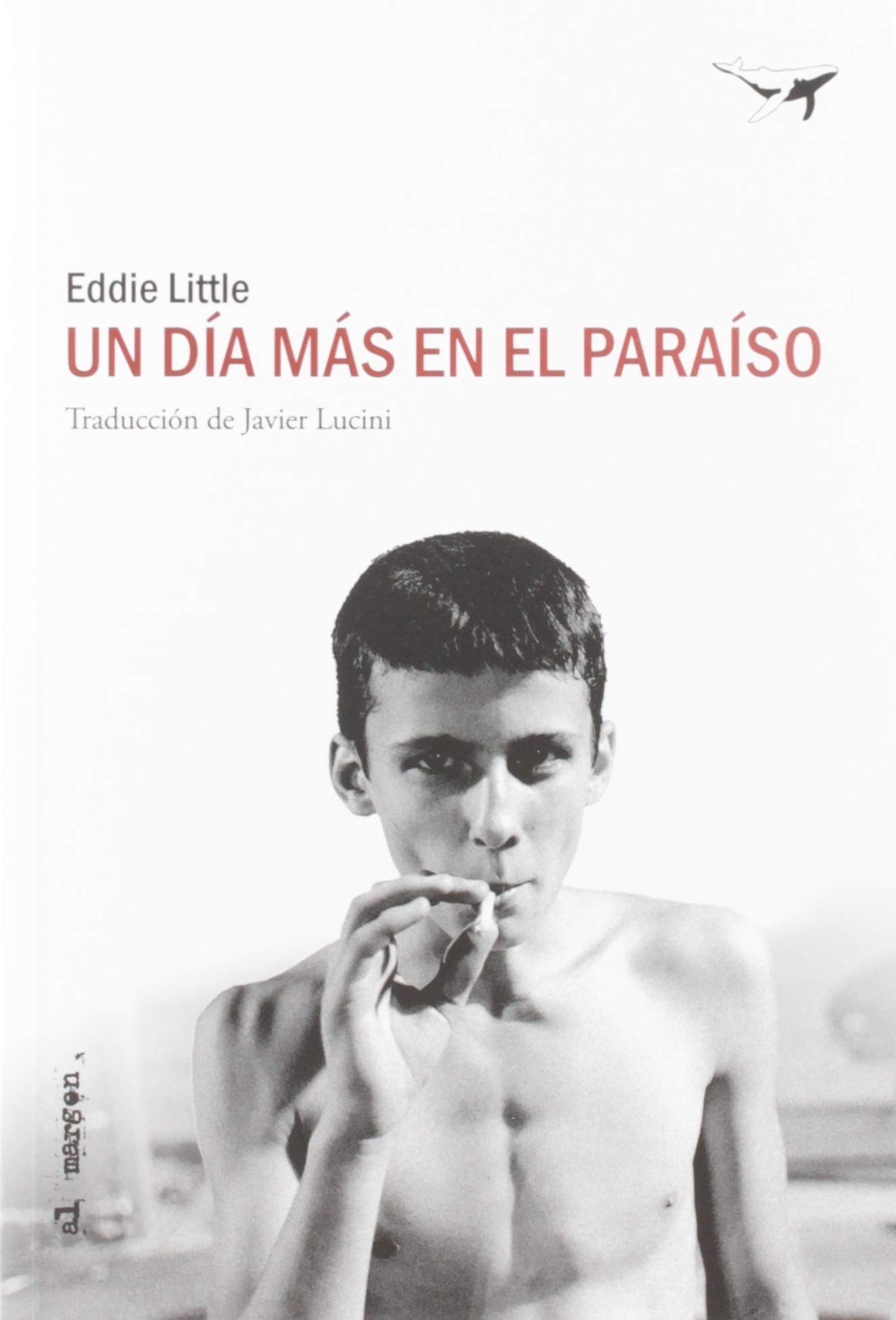

El criminal y adicto Eddie Little irrumpió en el panorama literario norteamericano con Un día más en el paraíso (1997), novela de corte autobiográfico sin nada que envidiar a la obra de otros escritores delincuentes como Edward Bunker o Clarence Cooper Jr.

Edward Buker dijo de Un día más en el paraíso: «Dudo que leas otra novela sobre ladrones profesionales tan buena como esta. Eddie Little conoce el mundo sobre el que escribe y lo plasma en el papel con prosa certera… Es la hostia.»

1

Casi todo el mundo piensa que para abrir una caja fuerte se necesitan instrumentos de alta precisión y una destreza fuera de serie. Hubo un tiempo en que yo también lo creía. Claro que eso fue hace ya ni se sabe. Cuando todavía era joven y atractivo…

Mel era una enorme máquina de demolición humana. Frigoríficos con pies los hay a patadas, eso era algo que yo ya sabía desde los catorce. Lo que me gustaba era el hecho de gustarle, precisamente yo, a esa persona enorme y peligrosa. Pero lo más importante, lo crucial, era que Mel sabía cosas. No lo que enseñaban en el colegio; cosas prácticas: cómo abrir una caja fuerte, la mejor manera de crear una cuenta corriente falsa, cuándo forzar una puerta con una palanca y cuándo descorrer la cerradura con una lámina de celuloide, el refinado arte de abrirse paso a través de paredes y techos, cómo colarte en un semisótano y practicar un boquete en el suelo para poder acceder a un edificio…

Igual de importante era su asesoramiento para el día a día. Ni se te ocurra pillarle a un negrata. A los polis, siempre de «señor». Cuando no puedas evitar una pelea, utiliza un arma, una pistola a ser posible. En caso de ir desarmado, agarra lo que tengas más a mano, y si no hay nada a tu alcance, ninguna botella que romper, ningún ladrillo ni piedra que lanzar, métele el dedo en el ojo. Atraviésaselo, házselo papilla, empuja el índice bien adentro hasta llegar al cerebro y garantizado que te deja en paz.

El mundo según Mel no era exactamente un manual de Boy Scout, pero fue sin duda la guía que necesitaba. Antes de Mel, esnifaba speed, me ponía hasta el culo de pastillas, de vez en cuando me pinchaba…, vivía de reventar máquinas expendedoras y de hurtos de poca monta, robaba radios de coche y luego las vendía.

Con eso me sacaba doscientos o trescientos al día; bastante más de mil pavos a la semana. Pero querer más formaba parte de mi naturaleza, como la blancura de piel, era algo con lo que había nacido y que no habría podido cambiar ni queriendo. El Sueño Americano en persona. Trapichear, robar para seguir robando. Despilfarrar la pasta en cuanto caía en mis manos. Esnifar speed hasta que me sangraba la nariz, hasta que me ponía bizco; vapores de éter ascendiendo desde mis pulmones como nubes de residuos tóxicos. Pasarme días sin pegar ojo. Psicosis anfetamínica en todo su esplendor.

Soltaba pasta, repartía drogas a diestro y siniestro, y robaba para tener más, para mí y para todos los pirados, yonquis fracasados, basura motera psicótica, ex convictos, veteranos de Vietnam («¡Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos!»), imbéciles y drogatas con los que salía, a quienes admiraba y quería como se supone que una persona normal ha de querer a sus hermanos.

Un Robin Hood honrado y drogadicto de catorce años. Así es como me veía.

Una de las mejores cosas de ser tan joven eran las tías, mayores que yo; todas, las de dieciséis, las de diecisiete, incluso las de veintitantos, todas y cada una, hasta la última, fascinantes, asombrosas, dulces como el caramelo y despiadadas como víboras; cuchillas de afeitar andantes, parlanchinas, envueltas en cintas de seda. Niñas marcadas y voladísimas que fueron mis hermanas y madres suplentes, cómplices de fechorías y amantes.

Una gran familia triste. Nos apoyábamos los unos en los otros como postes de una valla podrida.

Todos desesperados por lograrlo. Si alguien se hubiese molestado en preguntarme qué significaba «lograrlo», no se me habría ocurrido nada mejor que decirle: «irse cubierto de gloria». James Cagney estallando por los aires en Al rojo vivo: «¡En la cima del mundo, mamá!».

Cuando conocí a Mel, yo andaba con la soga al cuello. Era una estadística en potencia. Lo que me enseñó fue una manera de sobrevivir en el mundo en que vivía. Más que una manera de sobrevivir, en realidad se trataba de una manera de medrar, de prosperar… Un poco como un jesuita adiestrador de ladrones.

Rosie era lo más parecido que tuve a una novia. Diecisiete años (tres más que yo), portorriqueña e irlandesa. Con los ojos pardos más tristes y solitarios que te puedas imaginar, puestos de relieve por una loca y dispareja sonrisa de «ahí te jodan». Su piel parecía de caramelo, más suave y lisa que el mejor pico de heroína.

La primera vez que me la follé fue una experiencia religiosa, sus pedazos rotos encajaron con los míos. Un rompecabezas con solo un par de piezas perdidas.

El tacto de su piel y aquellos ojos tristes y extraviados que me miraban cuando se metía mi polla en la boca; el vaivén de su cabeza, arriba y abajo, tan lento, joder, que sentía que me moría. Y al final paraba y me empujaba a su interior susurrando: «Dámelo todo, mijo». Y yo obedecía, gritaba y gemía como si al correrme se me fuese a salir el corazón por la garganta.

Las demás chicas habían sido cómplices de fechorías y amantes, genial lo de estafar y colocarse con ellas, muy divertido. Pero Rosie fue la primera que me hizo querer protegerla, colmarle los dedos de diamantes, no dejar jamás que nada ni nadie le hiciese el menor daño, asegurarme de que poseyera cosas bonitas, de que pudiera estar siempre puesta, colocada, volada. Feliz. Feliz. Feliz.

Estamos tumbados en un colchón individual pegado al suelo, empapado de sudor y esperma, cubierto de antiguos rastros de sangre y manchas misteriosas. El suelo está lleno de cucharas dobladas, chapas de botella quemadas, botellas viejas de vino y jeringuillas rotas. Nada en las paredes salvo una mancha de sangre que se aproxima bastante a mi idea del arte moderno: salpicaduras y goteos, la sangre dejada por el último tipo que perdió en una discusión que se fue de madre sobre un bote de cien desoxinas.

No sé nada de atmósferas o ambientes, posiblemente nuestro entorno deje mucho que desear. Lo que siento es satisfacción. Tengo las venas llenas de drogas de primera, el bolsillo de los vaqueros rebosante de pasta. Contamos con tres jeringuillas nuevas y con suficiente speed para matarnos un par de veces.

Y lo mejor: esta preciosidad está acurrucada a mi lado, acariciándome suavemente la piel, mirándome como si yo fuera especial. Me siento más que satisfecho, me siento invencible. No me acojona la muerte. Soy consciente de que merodea cerca y me resulta absurda la idea de llegar a los veinte.

Le pregunto cómo ha aprendido a hacer esas cosas, a volverme tan loco, de dónde procede ese milagroso talento. Me asombra la chica de los ojos más tristes del mundo. Los ojos más tristes, el cuerpo más caliente y los labios mejor dotados.

Deja de acariciarme las costillas y se vuelve hacia su lado, me ignora. Así que le doy un codazo y se lo vuelvo a preguntar intentando bromear.

—¿Fuiste al colegio o qué?

Cuando me responde, me quedo pillado como un mono de laboratorio, asesinaría por ella sin dudarlo, lo que sea por hacer feliz a esta putita drogata; a puñetazo limpio con King Kong si es necesario.

Vuelve a girarse, baja la mirada, se pone a hurgar con la uña en una de las viejas manchas de sangre que decoran el colchón. Uñas rojas sobre sangre parda y colchón azul desvaído. El pelo negro y brillante le oculta la cara, le enmarca la mano.

Desde ahí atrás, empieza a susurrar, su voz cobra fuerza con cada palabra.

—¿Colegio, mijo? No, lo aprendí en casa. Mi padre me enseñó a comérsela, a chupársela despacito, como un polo; me decía que era un regalo especial.

Se ríe al concluir su declaración, se aparta el cabello de la cara y me mira con intensidad.

—¿Y ahora qué, mijo? —Esboza su sonrisa asimétrica—. Me enseñaron bien, ¿no crees?

No sé qué responder. Quiero ser guay. Me abruma la rabia, el odio que ha impulsado mi vida desde que era un bebé, el recuerdo de moratones sobre moratones, ojos a la funerala, huesos rotos, la humillación diaria hasta que el estado decidió entrar en escena con sus cárceles para niños y sus hogares de acogida.

No hay reacción guay y sosegada, un alarido me desgarra la garganta.

—¿Y dónde estaba la hija de puta de tu madre, mi amor? ¿Cómo es que nadie se lo impidió?

Ella vuelve a reírse y me besa el cuello, comienza a lamerme y va descendiendo, desliza la lengua por mis axilas y mis costillas. La furia me sigue fluyendo por dentro como una corriente de 220 voltios y aviva mi respuesta. La agarro del pelo y le echo la cabeza hacia atrás. Mi voz es ronca y áspera.

—Cuéntamelo. Ahora.

La miro, sus ojos se han vuelto dorados, tiene los labios hinchados por la fricción. Siento la tensión en el brazo y a través de mis dedos cuando le tiro del pelo para obligarla a mirarme a los ojos. Ella vuelve a reírse.

—Así me gusta. Tira más fuerte, cariño, y te lo contaré. Te contaré que lo único que hago mejor que chupar pollas es comer coños; te hablaré de mamá. Te diré a qué sabía su coño y por qué nadie movió un dedo; te lo contaré con pelos y señales.

Y ahora se ha puesto a llorar y yo la abrazo y la acaricio y le susurro que todo va a ir bien.

Como si tuviera la más remota idea de lo que significa ir bien. Me siento como un sol al transformarse en nova. Consumido por un odio en estado puro, ardiendo en él, hago todo lo que mis catorce años me permiten hacer para mostrarme fuerte y cariñoso, intento darle a esta chica nacida para perder lo que creo que necesita. Lo mismo que necesito yo y no tengo.

Dejo a Rosie en el piso. Nos hemos metido todo lo que nos quedaba y nos hemos gastado la pasta en bebercio y en tranquilizantes para poder quedarnos fritos; hasta hemos acabado con la mantequilla de cacahuete y la mermelada.

Soy consciente de que ha llegado el momento del pánico. Sin droga, sin dinero, arrastro el culo por las escaleras tratando de recomponerme. Siento que comienza a desperezarse el miedo sempiterno, la necesidad de drogas y el deseo de ser un héroe, de despertar a Rosie con una jeringuilla rebosante de mierda de la buena. Salgo a la calle.

Voy a pata porque no sé conducir. Puedo robar un coche en cuestión de minutos (aprendí a hacerlo a los doce), pero lo cierto es que llevar un coche de un punto a otro es algo que me supera. Las veces que lo he intentado han acabado en accidente y, en una ocasión, con cargo adicional por robo. Prefiero caminar hasta que aprenda a conducir sin problemas.

Llevo un destornillador afilado oculto en los pantalones, un Craftsman de cuarenta centímetros. Una gran herramienta de hurto; tan efectiva como una palanca, con la punta limada para que esté tan afilada como una cuchilla, incluye garantía de por vida en cualquier tienda Sears.

Deambulo durante horas, hago mi ronda por los edificios públicos, entro y salgo en busca de máquinas expendedoras. Las mejores son las de cambio, luego las de tabaco; las lavanderías son el último recurso.

La desesperación no tarda en hacer acto de presencia. La caminata incesante, tanto subir y bajar escaleras… Cada vez que se me presenta algo prometedor, aparece alguien o hay gente demasiado cerca. Reventar máquinas de acero es muy ruidoso y si hay una cosa que no me apetece es meterme en un lío o que me interrumpa el fulano de turno.

El sol comienza a caer. Estoy agotado, abatido, muerto de hambre, tanto que duele, a lo que hay que sumar la resaca de las pastillas y el alcohol. Necesito con urgencia más speed. Me preocupa Rosie, querer atenderla y saber que me estoy demorando; soy consciente de que acabará engañándome o largándose como tarde mucho más en marcarme un tanto.

Llego a un campus universitario. Me cuelo en el primer edificio que veo. Percibo la calma. No hay nadie. Todos los estudiantes y el profesorado se han marchado, estarán fumando porros, bebiendo birras o cenando. Lo que sea que haga la gente normal.

Bajo las escaleras hasta el sótano y ahí me lo encuentro. El paraíso. Una habitación llena de máquinas (no una ni dos), todas las máquinas que puedas desear. Una de cambio, en la que habrá varios cientos en billetes de un dólar; otra de tabaco; otra de chocolatinas; otra de sándwiches; otra de refrescos… hasta hay una de café. Seis en total, todas para mí, repletas de calderilla.

No hay moros en la costa y me entra el subidón. Un minuto antes me estaba muriendo, me sentía como el culo; ahora estoy en el hiperespacio y no me han hecho falta ni drogas ni nave espacial. Cuando la adrenalina entra en acción parece magia. Todo es dolorosamente intenso. El miedo me ruge en las tripas, los nervios de los ojos y los oídos conectan directamente con los brazos y las piernas, y ningún proceso mental ralentiza el tiempo de reacción. Solo hay que llevar a cabo un buen trabajo. El zen del crimen, aunque por aquel entonces no hubiese oído hablar del zen.

Es como una combinación de Halloween y Navidad. Siempre. Truco o trato, y todos los putos regalos para mí; la venganza por todos los días de fiesta que nunca tuve.

Compruebo los pasillos. Nadie a la vista. Escucho los sonidos del edificio tratando de detectar a alguien que pueda interrumpir los festejos. Salvo mis movimientos, no oigo nada. Ni pasos, ni puertas que se abren, ni conversaciones, ni otra respiración que no sea la mía. Solo yo. El corazón, que trata de abrirse paso a zarpazos, bombea la sangre con tanto ímpetu que produce su propio sonido, una especie de rugido lejano. Es hora de ponerse manos a la obra.

Hay una caja de cartón vacía en el suelo, olvidada por la desidia de algún proveedor de máquinas expendedoras. En su momento contuvo chocolatinas. Ahora espero llenarla de pasta.

La adrenalina se me dispara hasta tal punto que me tiembla todo el cuerpo. Coloco la caja debajo de la máquina de cambio. El mecanismo de cierre de estos cacharros es muy fácil de romper. Basta con contar con acero duro y un poco de fuerza bruta.

Lo que me falta en tamaño y potencia queda más que compensado por la desesperación y la necesidad. Con cada uno de mis cincuenta y ocho kilos fuerzo el destornillador por la esquina superior derecha, donde está la traba. Hago palanca y el metal comienza a ceder y a resquebrajarse. Con ambas manos en el mango, le doy caña, planto los pies en la pared, recurro a las piernas, a los brazos, a todo; siento que la cabeza me va a estallar y la placa se desprende. Momento de abrir los regalos. Qué buen rollo, colega.

Acabo con la última máquina. Salgo dando tumbos, los bolsillos repletos de cientos de billetes de un dólar, la caja llena de monedas… más de mil pavos fácil. Con el tiempo, uno de los grandes no será más que calderilla. Pero en aquel entonces era una fortuna.

Al salir, me giro para admirar mi obra. Una sala desguazada: el suelo sembrado de tuercas, tornillos, cristales rotos, cierres reventados, placas de metal desgarradas, chocolatinas, sándwiches, cigarrillos… y yo, un hombre rico.

Siento un momento de paz. Se acabaron los temblores. El desgaste de adrenalina. Sé que pronto voy a tener la tripa llena, que no tardaré en pillar y que enseguida estaré de vuelta en la cama con Rosie. Feliz, feliz, feliz.

Es entonces cuando me agarra el segurata.

Llevo la caja bajo el brazo izquierdo y no tengo la menor intención de soltarla. El segurata está asimilando los daños, con la boca abierta y apretándome el brazo. Me lo retuerce y duele que te cagas, pero no voy a dejar caer la caja con la pasta. Al tratar de desembarazarme de él, comienza a gritarme y casi me descoyunta el brazo.

Es un tipo muy tocho, gordo como un tonel y fuerte como un toro. Silba al resoplar en su intento de romperme el brazo. Luego me pega un puñetazo. Me rompe la nariz; oigo el crujido. La sangre me brota a borbotones y la saboreo mientras se desliza por mi garganta.

A mi lado, este tío es un gigante; sobrepasa los noventa kilos y me está jodiendo vivo. Todo transcurre a cámara lenta, me grita: «¡Voy a matarte, mocoso de mierda!». Mi hombro derecho emite ruidos chirriantes mientras él se entretiene estrellándome la cabeza contra el suelo, que ya está cubierto de sangre.

Suelto la caja, que queda atrapada bajo mi peso del mismo modo que quedo yo bajo el de este gilipollas que parece tener intención de golpearme los riñones hasta convertirlos en gelatina. Agarro el destornillador y se lo clavo en la pierna, que es a lo único a lo que llego. Ya me lo he quitado de encima; se ha puesto a aullar como un loro homicida.

Apenas puedo usar la mano derecha y el muy capullo carga de nuevo contra mí. Grito al estrellarle el destornillador en el vientre con la mano izquierda. Y cuando se dobla de dolor, se lo hundo hasta el mango y hago que bese el suelo. Sigue armando jaleo y le pateo la cabeza hasta que por fin se calla.

Parece como si hubiese estallado una bomba sobre el desguace anterior. La sangre cubre el suelo y las paredes. Yo sigo sangrando por la nariz y la boca. El viejo superhéroe cazacriminales tiene clavado bien hondo el destornillador y sangra por la pierna, la nariz, la boca, la tripa y la zona de la cara donde le asoma la mandíbula a causa del festival de patadas que le he dedicado.

Parece el infierno bajo fluorescentes.

Recupero la caja y salgo a toda prisa por la puerta. Avanzo unos tres metros y me detengo. Regreso y le arranco el destornillador de las tripas.

Ni estoy asustado ni me entra el pánico; es como si me hubiese chutado novocaína en el cerebro. No hay nadie a la vista; o bien las paredes del sótano han contenido el jaleo o bien quienquiera que haya podido oír el tumulto ha tenido la sensatez de permanecer al margen.

Subo cojeando las escaleras hasta el servicio de caballeros. Me quito lo que me queda de camisa y tiro los andrajos a la basura. Me lavo la sangre, me aseo en la medida de lo posible. Me miro en el espejo, los ojos se me están empezando a hinchar y a amoratar, pero aún no tienen demasiada mala pinta. Lo que sí tiene un aspecto horrible es mi nariz. Completamente descentrada e inflada como un globo.

Me meto el destornillador en la bota, salgo cojeando por la puerta principal y avanzo por la acera con la cabeza palpitando en armonía con el tintineo de las monedas de la caja.

Es mi último robo de aficionado.

—————————————

Autor: Eddie Little. Traductor: Javier Lucini. Título: Un día más en el paraíso. Editorial: Sajalín Editores. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: