Me siento ante el teclado como Glenn Gould ante el piano: murmurando palabras como él las notas. No me gusta el ejemplo. Gould me pone nerviosa. Me recuerda a El malogrado —aquella novela de Bernhard inspirada en su deriva—, pero esa imagen es todo cuanto tengo: el ruido blando de lo que está por llegar y que voy apilando en un documento de Word con fecha del 22 de julio del año 2021. Lo creé junto a un castillo, como quien escribe al pie de un volcán… a cien kilómetros de París. Desde entonces, voy dejando pistas, trozos de piel en el camino.

¿Cuándo y por qué comienzan a existir las novelas? La escritura de las mías se inicia en verano, como si su aparición tuviera una relación directa con el estío, esa preparación (en apariencia) festiva para la larga y laboriosa muerte que esconden los libros en su interior. Cuando las inicio, tengo la sensación de estar escribiéndole a mi yo del futuro: a esa persona que en uno o dos años habrá sustituido a la que barruntó esas primeras líneas.

El solsticio es el momento del cambio de piel. Por eso, cuando comienzan a existir en mi ordenador las primeras páginas de una novela, se desperdigan por el pasillo tiras de piel seca, una pequeña muerte anunciada en cada esquina. Más que una casa, mi piso comienza a parecer terrario: un lugar bien acondicionado para mantener con vida al animal que habita en mi interior y que debe llegar vivo al punto final.

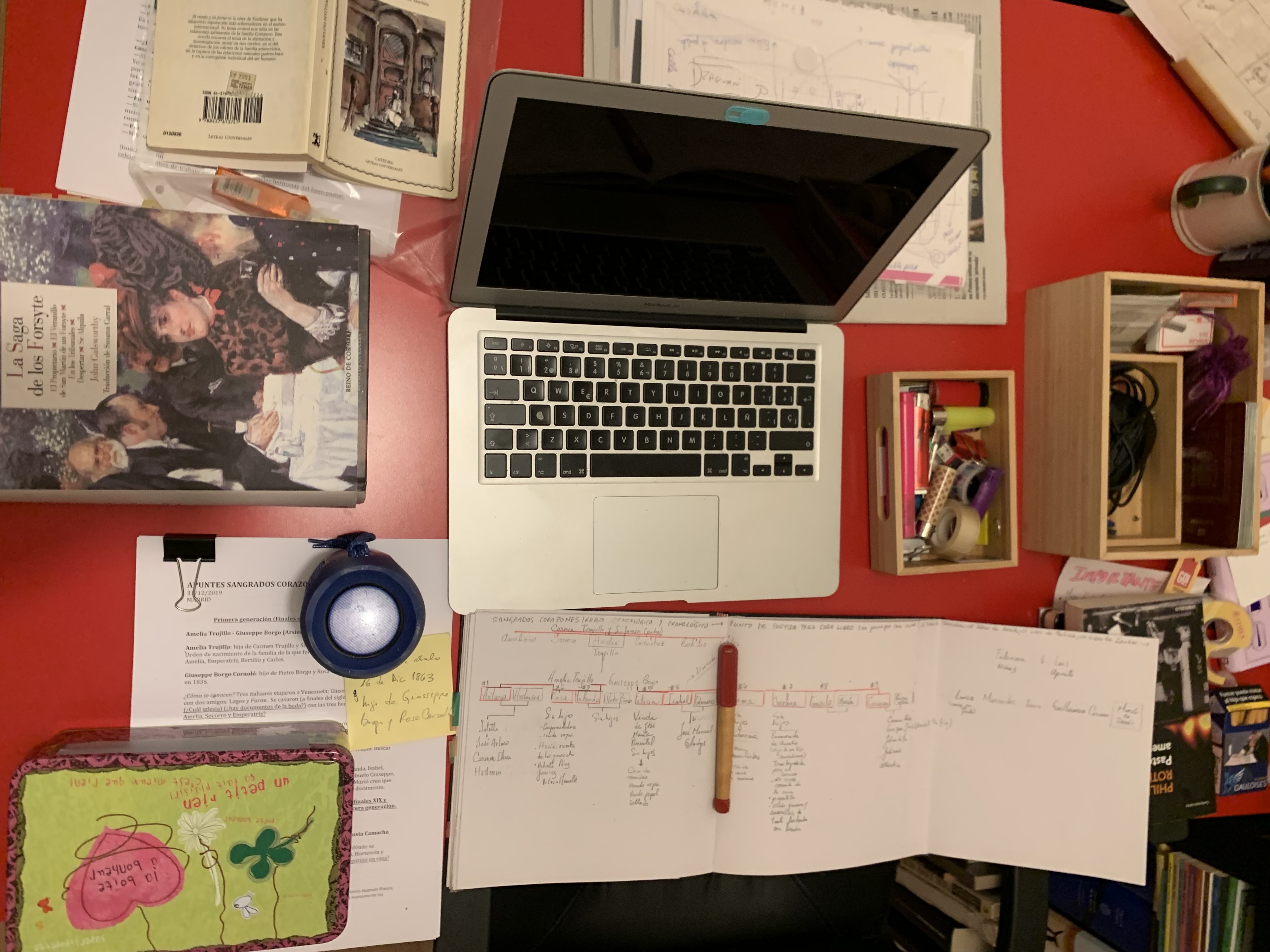

El terrario en cuestión

Hace poco cayó en mis manos una traducción que hizo Borges del libro Una habitación propia, de Virginia Woolf. De entrada, me molestó el tono de las primeras páginas. Quizá sea por esa forma invasiva que tiene Borges de traducir los textos ajenos, como si todos los autores, desde Wilde, Melville o Kafka hasta Whitman, tuvieran ese ripio de enunciación lógica tan del argentino. Aún así, no estoy del todo segura de que sea ese el motivo del rechazo. Si aquel libro me resultó preclaro y corajudo, incluso necesario, ¿por qué ya no me lo parece?

No hubo casa a la que me mudara, por grande o pequeña que fuese, en la que no evocara aquello de que una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir. Que la inglesa lo escribió como un alegato del derecho a tener un espacio propio para crear y ser apreciada en el resultado de esa creación es algo que entiendo —en su época una mujer escritora era una excepción, casi una isla del espíritu—, pero esa constatación ya no me habla a gritos como antes. Ya no me apetece salir a la calle Huertas como una vestal furiosa a patear contenedores. El mundo no me debe nada.

A lo que ahora sí le encuentro más sentido es a la idea de «propiedad y escritura». Me convence incluso más que el binomio «feminidad y escritura». Poseer algo (tiempo, metros cuadrados, salud, sustento) entraña la idea de control necesaria para crear y destruir. La propiedad tiene algo de vértigo y acantilado: o vuelas o te despeñas. Me recuerda a El propietario, el primero de los tres libros y los dos entreactos que forman La saga de los Forsyte, y que comienza con Soames, el hijo de James Forsyte, a punto de construir una casa que lo llevará primero a la euforia y después a la ruina.

El lugar propio de escritura, como dice la propia Woolf, es una misteriosa posesión. Ha de ser por eso que entiendo cada libro como una casa nueva, algo que modifica mis ideas y el lugar que habito mientras las pienso. La llegada de una novela lo cambia todo, hasta el orden de la biblioteca; y la mía ya ha metamorfoseado esqueleto al menos dos veces en un trimestre por la vía de varias amputaciones y expurgos. Se necesita espacio libre para las nuevas dudas, baldas despejadas para los libros que leímos hasta llegar hasta aquí.

Lo propio y lo heredado

Es verano, otra vez, y no sé si es la necesidad de arrancarme la piel o si ella se desprende por sí sola, pero aquí estoy, frente al mismo MacBook con la tecla de la ‘A’ fundida. Mal asunto hablar de lo que está en proceso de ser escrito, y justo por eso conviene evitar cualquier glosa a lo que aún no existe. A pesar de eso, aporta certezas aprender a reconocer cuándo comienza una novela, cuándo conviene soltar las viejas escamas.

Nunca he sabido lo que supone escribir en el cuarto de las manzanas, como dice Virginia Woolf en estas páginas traducidas por Borges, tampoco en un desván o rodeada de criaturas que demandan de mí una respuesta. Justo cuando pienso en estas cosas se solapan en mi mente casa y novela. Ha tenido que pasar el tiempo para comprender que la casa imaginaria que habito, la que se mueve conmigo como la coraza de un caracol, no me pertenece a mí sino a quienes me antecedieron.

Las mujeres que escribieron antes de mí compraron, moneda a moneda, el derecho que tengo de poseer un lugar sin hijos ni ruidos. Yo he heredado la posibilidad de elegir ser una persona y no seis a la vez, que fue como escribió mi abuela los versos más hermosos que he leído jamás, y que sobreviven mecanografiados en una edición que estuvo siempre en la biblioteca de casa. Así escribieron la Lessing y la Sontag, escritoras que influyeron en mí tanto como mi abuela y sus prosas.

Habito esta casa porque ellas me la legaron. Y como María, mi abuela, existen unas cuantas más que escribían sin saber que lo hacían. Si me dedico a esto, a mudar de piel arrancándola a dedazos sobre el teclado, es porque en cada página estoy buscando los caserones con sus patios de árboles frutales y galerías suntuosas, lugares imponentes como los vestidos y los gestos de las mujeres que los habitaron, seres en ocasiones incomprensibles para mí, pero potentes como un imán.

Quizá la novela en la que trabajo comenzó a existir no en La Roche-Guyon, durante el encuentro sobre fronteras y literatura, en el festival Le Château se Livre. Quizá existe desde hace treinta años. Quizá comenzó en una funeraria de Caracas —todo en mi imaginación comienza con una muerte—, cuando me subí la bota del pantalón para enseñar un lunar pequeño en mi rodilla izquierda. Entonces, Carmen, de unos setenta años, subió el vuelo de su elegante vestido negro para enseñarme uno idéntico, impreso en su rodilla izquierda de mujer a punto de morir. Tengo que contar el tiempo entre ambas marcas.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: