Si me quieres escribir, de Pedro Corral, es una obra que combina tensión narrativa y rigor documental. Nos recuerda que en los archivos y en las cunetas late la sangre de los olvidados. Lo que aquí se cuenta no es una gesta: es una herida abierta en la historia de España.

Tuve la oportunidad de hablar hace pocos años con Edelmira Blasco, hermana de Laureano. Al mencionar su nombre, rescatado del olvido en el libro de Pedro Corral, se emocionó. Porque, a veces, la historia no está en los grandes hechos; más bien en quienes los recuerdan y lloran. Eso que Unamuno llamaba la intrahistoria: corriente silenciosa donde vive lo esencial, verdadera sustancia de la historia, callada pero viva, sobre la que se levanta la visible de los libros.

Pero Pedro Corral, en su libro, les devuelve el nombre y con ello también la dignidad. La historia de aquellos milicianos de primera hora, reconvertidos en soldados —en especial la de los 46 fusilados por negarse a regresar tras semanas de combate— estremece.

La promesa de un permiso tras la toma de Teruel fue, a la postre, una trampa disfrazada con ropajes de esperanza. Conquistado por fin Teruel, cuando se les ordenó volver al frente muchos se negaron. No querían desertar, más bien volver a casa, regresar al mundo que añoraban y que dejaron en ocasiones de forma heterodoxa, con un punto de ingenuidad y alegría. Como el caso de Bernardo Aguilar, llamado a filas en plena matanza del gorrino: “Estábamos en la puerta de mi casa cuando vimos venir gente a caballo. Yo bajé a la carretera y me encontré a uno que le decían Bonete. Nos saludamos y me dijo: ‘¿Te quieres venir a la guerra?’”. Bernardo aceptó con una condición: “Si me das un caballo”. Se lo dieron. Y así, sin más, se fue a la guerra.

A esa negativa colectiva, el alto mando republicano respondió con fría determinación, que podría calificarse de criminal, incluso en ese contexto de guerra y locura. Los desarmaron valiéndose del engaño «el que quiera irse a casa, que entregue su arma para ser relevado por otro», los subieron a camiones, los trasladaron de noche, los formaron bajo los faros de unos Studebaker y los ejecutaron en un paraje que aún lleva el nombre de Piedras Gordas, en Rubielos de Mora.

Eran soldados agotados tras duras jornadas. Víctimas de la guerra, de su propio bando, de una disciplina que ya no respondía al espíritu con el que muchos se alistaron, en esas milicias de primera hora alejadas de la jerarquía, tan bien retratadas por Orwell en Homenaje a Cataluña.

A mí se me ha quedado grabado un nombre de los que cita Pedro Corral: Ulpiano. Aquel gigante de casi dos metros que daba consejos a todos sobre cómo protegerse de los tiros, cómo evitar las bombas… cuando él era, en realidad, el más expuesto de todos. También lo fusilaron.

La paradoja es cruel: los mismos hombres que días antes fueron elogiados por el general Vicente Rojo por su trato ejemplar a los vencidos en Teruel, poco después no fueron considerados dignos de esa misma piedad. El Ejército Popular, que proclamaba al mundo su humanidad, su nuevo código de honor, se contradijo cuando no supo aplicarlo a sus propios héroes.

Esa contradicción se vuelve aún más evidente cuando recordamos el testimonio del obispo Polanco, capturado por las tropas republicanas. En su declaración escrita, recogida en el parte oficial del Ministerio de Defensa y reproducida por la prensa republicana el 9 de enero, afirmó: “Tengo sumo gusto en testificar que desde mi evacuación del Seminario de Teruel hasta mi llegada a la estación de Rubielos de Mora se me han guardado toda clase de consideraciones y que de corazón agradezco”. La República quiso mostrar al mundo su rostro humanitario a través de este gesto. Por eso chirría más —por contraste— que los soldados que contribuyeron a esa victoria fueran después eliminados sin juicio ni honor.

Conquistada Teruel, y tras un ataque posterior a La Muela, en poder de los rebeldes, fueron enviados a la retaguardia: a Rubielos de Mora. Creyeron que el mando cumplía su palabra. En realidad, se trataba de una redistribución táctica: la 40ª División pasaba a reserva, lista para entrar de nuevo en combate si era necesario. Y lo fue. La presión de Franco apretaba, y la orden de regresar al frente no tardó. El permiso prometido —como tantas cosas en la guerra— se esfumó. Quedó en agua de borrajas.

La dimensión poética de este drama no es un añadido estético, sino una forma de verdad. Algunos de quienes vivieron ese infierno —o lo acompañaron de cerca— recurrieron a la palabra como único refugio frente al sinsentido. No fue evasión, sino testimonio.

Miguel Hernández, con la 11ª División de Líster, recorría en alpargatas los campos helados de Teruel. No sólo cavaba trincheras: recitaba. Su poema “El soldado y la nieve” retrata aquel invierno homicida:

Diciembre ha congelado su aliento de dos filos,

y lo resopla desde los cielos congelados…

…Sobre la nieve blanca, la vida roja y roja

hace la nieve cálida, siembra fuego en la nieve.

Francisco Giner de los Ríos, sobrino nieto del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, combatía también en Teruel. En su exilio mexicano escribió Las castañas del seminario (Teruel). Una escena de infancia violentada:

Y el juego se prolonga entre las balas,

que es un deporte emocionante y duro

ganarle unas castañas a la muerte…

Lo vimos, ya de vuelta, sonriente…

dormido en la calleja para siempre.

Y junto a ellos, Max Aub, cuyo Campo de sangre —volumen de El laberinto mágico— ofrece una de las miradas más crudas del asedio a Teruel. De Max Aub aprendí por otros caminos, pero sé que Joan Oleza —catedrático en la Universitat de València— ha sido uno de sus grandes estudiosos. De sus clases me quedó una idea que hoy resuena con mayor fuerza: cuando la literatura nace del trauma, no se limita a narrarlo. También transforma. Como hace Corral.

Entre poetas y muertos, entre metralla y palabra, hay una frontera que este libro cruza sin titubeos. Robert Capa retrató a los combatientes de la 84ª tras tomar el Gobierno Civil: rostros sin júbilo, como si no hubiera nada que celebrar. Habían conquistado para la República la única capital de provincia arrebatada a los nacionales. Y, sin embargo, no alzaban los brazos, no sonreían. Como si intuyeran que aquella victoria no era el final de nada, sino apenas una tregua rota antes de tiempo.

Incluso el jefe de la brigada, Benjamin Iseli, poeta antes que militar, publicó en Zúrich su libro La emoción errante. En su lecho de muerte pidió al sacerdote que le leyera su poema “Humildad”:

¡Señor!…

por la insignificancia incomporable

de este ser y no ser en que me anego,

Tu perdón, que es piedad, siquiera dame.

¡Misericordia, oh Dios! ¡Juez infinito:

bríndame la Bondad de Tus bondades

y envíame la Luz, aunque me adviertas

polvo entre el polvo y barro miserable!

Debió de dolerle no haber podido proteger a sus hombres. Pero lo que más me sacude no es su derrota: es su silencio. Benjamin Iseli no los defendió públicamente. Se retiró al exilio sin una palabra, sin una protesta. ¿Por miedo? ¿Por pudor? ¿Por desgarro? No lo sé. Esa ausencia pesa, pero la verdad, no me atrevo a juzgarlo.

Hay figuras que no se explican, pero sí se comprenden. Como Penalba, el personaje de mi novela Mientras el río fluye, que también carga con esa culpa: la de haber estado allí, haberlo visto todo, y no haber hecho nada. El capitán pone la pistola en la sien de un muchacho, y Penalba calla. Mete a otro en el río, como castigo, y él se inhibe. No por cobardía —o no solo— sino por esa mezcla de lucidez ética y parálisis que a veces provoca el exceso de conciencia.

Que un poeta religioso, no un militar, estuviera al frente de la 84ª Brigada cuando se rindió Rey D’Harcourt tiene mucho de ironía trágica. La palabra, en ese momento, no sirvió de escudo. Ni su poesía, ni su fe en Dios le bastaron para salvar a sus hombres. Tal vez fue un exceso de formalismo, o un freno interior ante la brutalidad. Y quizá por eso, el silencio que guardó se parece demasiado al que cayó sobre sus hombres: el de un país que no supo —o no quiso— escucharlos.

En el otro extremo de la historia oficial, quedó Rey D’Harcourt, el jefe de los sitiados. Este finalmente se rindió y fue llevado al puesto de mando de la 84ª brigada, es decir, frente a Iseli. Benjamín Iseli, como jefe de los sitiadores, le dijo a D’Harcourt que debía haber tomado esa decisión hacía tiempo, asegurando que la resistencia había sido un “suicidio colectivo”, y que resistir tanto tiempo sin medios era “una tontería”. Rey D’Harcourt pidió que retirara la palabra “tontería”, y Benjamín Iseli accedió, ofreciendo al jefe de los sitiados todo tipo de disculpas por emplear tal expresión.

Como Moscardó en el Alcázar de Toledo, Rey D’Harcourt resistió hasta lo insoportable. Sitiado por el hielo, sin refuerzos, con los hombres exhaustos y las municiones al límite, sostuvo la defensa de Teruel con una tenacidad extrema. Pero cuando ya no quedaba nada que sostener, se rindió. Lo hizo para evitar más muertes inútiles. Y ese gesto —tan humano como heroico— no le valió el mito. Lo condenó al margen. Mientras Moscardó fue elevado a símbolo, D’Harcourt quedó fuera del relato épico. Su rendición, aceptada por un poeta convertido en comandante, lo apartó de la historia oficial. En cierto modo, comparte el destino de los 46 fusilados republicanos: barrido del honor público por los suyos, atrapado en una tragedia sin espacio en los manuales.

También resuena, desde lejos, la voz grave de Antonio Machado, que nunca pisó Teruel, pero vivió la guerra como un duelo por la dignidad. En sus versos, el frío no era solo meteorología:

“Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.”

Pero en Teruel no fue solo la metáfora lo que heló corazones. Fue también el invierno mismo: siberiano, hostil, con veinte grados bajo cero que entumecían los huesos y apagaban el aliento. Ninguna consigna podía templar ese hielo.

También lo dejó escrito el corresponsal Herbert L. Matthews: “De aquella campaña nada me impresionó tanto como el increíble mal tiempo (…) Nada servía de protección contra las ráfagas heladas que llegaban aullando desde el norte. Atravesaban todas las capas de ropa, por muchas que fueran”.

Lo sabía bien el médico norteamericano Hank Rubin, destinado en el hospital de campaña de Torrebaja. Una noche, incapaz de dormir, bajó al depósito de cadáveres para coger la manta que cubría a un muerto. “El frío podía hacerme más daño a mí que al cadáver que yacía dos pisos más abajo”, escribió. La guerra reducida al instinto: sobrevivir bajo cero.

El centro incandescente que Corral desentierra es el choque entre la ética miliciana y la disciplina del nuevo Ejército Popular. Aquellos labradores no habían nacido para la jerarquía. Fueron voluntarios porque creían. Creían en la República; creían en la justicia y en cambiar el mundo. Y, sobre todo, creían en la palabra. Porque entonces la palabra tenía peso, tenía honra. En su entorno, un trato se cerraba sin papeles: bastaba con decirlo. Mi abuelo cerraba tratos de palabra, porque la palabra pesaba. La palabra era compromiso, y el compromiso, deuda. Por eso dolió tanto la traición. No estaban dispuestos a morir dos veces: una en la nieve de Teruel y otra por una orden que los deshonraba. “Nos engañaron. Nos metieron zorro por liebre”, diría Bernardo Aguilar. El Ejército Popular no solo rompió su promesa: rompió algo más profundo, anterior incluso a la política.

Como contraste, es necesario nombrar a Enrique Líster, que se negó a mandar al frente a su 11ª División cuando se lo ordenaron. “Las órdenes son las órdenes”, le dijeron. “Y yo las desobedezco”, respondió. Así era Líster: este jerarca comunista defendía a sus hombres con arrojo, seguridad en sí mismo y avilantez. En cambio, los de la 84ª Brigada no contaron con ese escudo. El jefe de su División, Nieto Carmona —exalcalde socialista de Mérida y entonces comandante de la 40ª División—, lejos de protegerlos, firmó una sentencia camuflada de orden. Solo después, ya con los cadáveres en el suelo, redactó un informe para “depurar responsabilidades”. Primero la sangre, luego el papel.

Corral recoge los testimonios con una delicadeza feroz. Ni los embellece ni los degrada; simplemente los deja hablar. Y es en esa polifonía donde el libro adquiere una fuerza casi musical, como una partitura de Manuel de Falla: honda, ceremonial, escrita con sangre y silencio.

No hay héroes. Solo hombres exhaustos, que avanzan a tientas. A veces comprenden. A veces caen. Pero están ahí.

La 84ª Brigada fue disuelta poco después. Teruel, que pudo ser el origen de una victoria, quedó reducido a un eco roto por la traición. La justicia prometida se volvió polvo.

A los 46 fusilados en Piedras Gordas nadie les pidió perdón. Pedro Corral no ofrece consuelo: pone nombres. Saca los hechos del fango y los devuelve a la historia. En un país adicto al olvido selectivo —los muertos de mi bando, no los del otro— eso incomoda. Porque desordena el reparto asumido de víctimas. Estos muertos fueron los grandes derrotados porque no encajaban en ningún relato heroico. Ni en la épica del enemigo ni en la memoria del propio bando. No servían para la propaganda ni para el recuerdo. Los mató su Ejército. Los enterró el silencio.

Comparten con Rey D’Harcourt una ironía trágica: ser derrotados por quienes supuestamente los defendían. No hay mártires ni traidores, ni toda esa retórica de la tragedia y la heroicidad; solo hombres atrapados en los pliegues de la historia.

Este libro no se reseña. Se asume. Se confronta. Se honra. Y tras su lectura, uno ya no puede escribir igual.

Después de Corral, la nieve sobre Teruel ya no será solo blanca. Será también memoria.

_________________

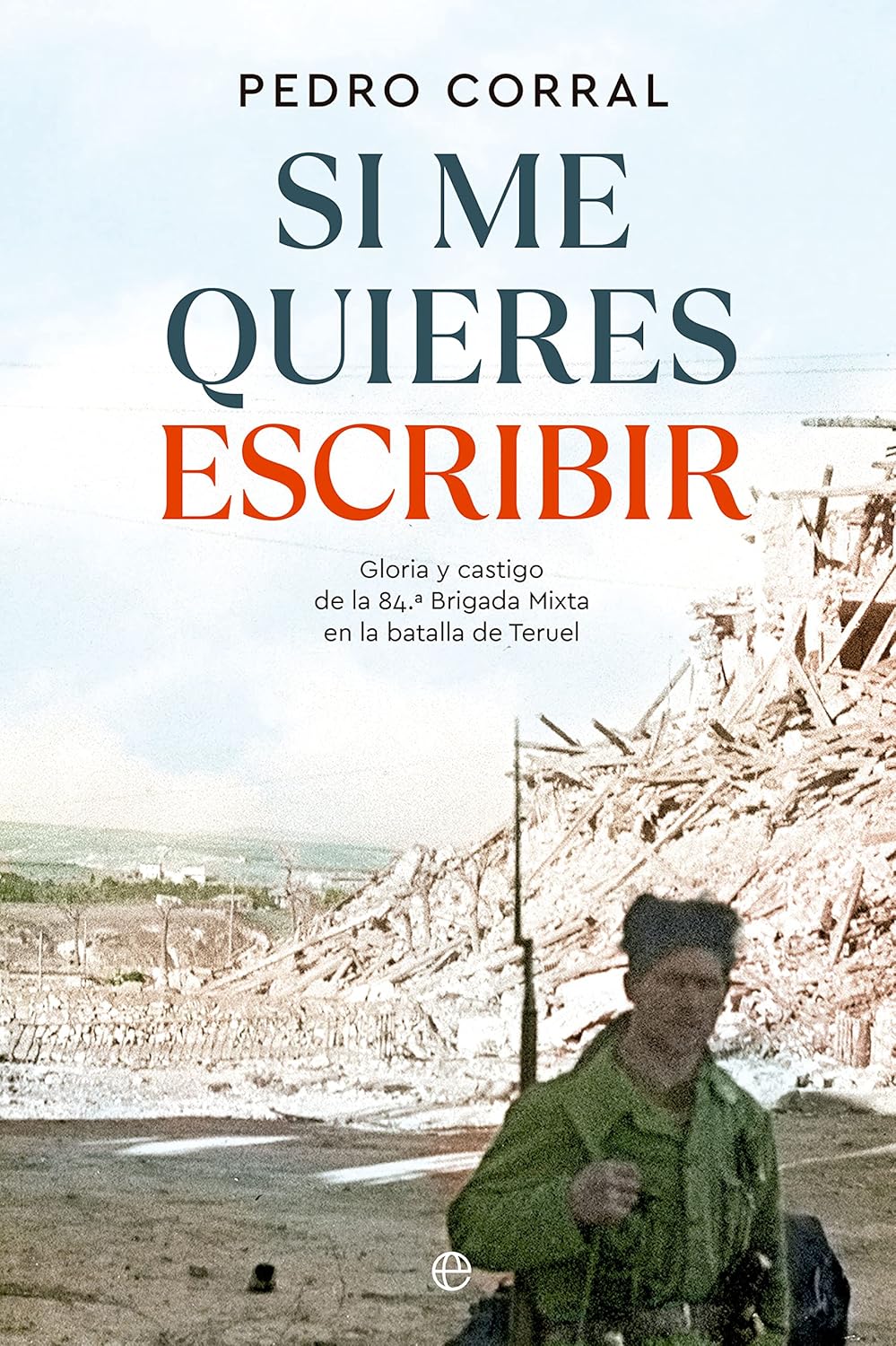

Título: Si me quieres escribir. Autor: Pedro Corral. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: