El primer viaje espacial

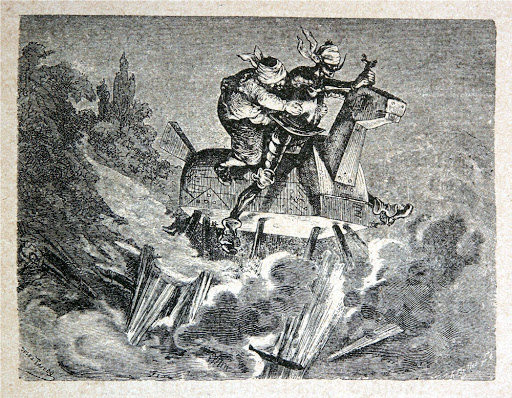

Charlando con Ángel de la Calle sobre el asunto de las novelas y los géneros, caemos en que el primer viaje espacial de la historia de la literatura se escribió en el Madrid del siglo XVII y no ha dejado de leerse desde entonces, por más que casi nadie haya reparado en él desde esta perspectiva. Se trata de la aventura que don Quijote y Sancho viven a lomos de Clavileño, el caballo de madera al que los encaraman los odiosos duques para hacer mofa del delirio o la inocencia de sus invitados. Les aseguran que el artefacto fue creado por el mismísimo sabio Merlín y tiene la mágica potestad de desplazarse no por la tierra, sino por el aire, de modo que solventa en muy poco tiempo distancias que de otro modo se antojarían insalvables. El hidalgo y su escudero tienen ante sí la oportunidad de enfrentarse a una aventura insólita para la que sus anfitriones tan sólo exigen un requisito: deben llevar sus ojos vendados para evitar que se sientan abrumados o descompuestos por «la alteza y sublimidad del camino». Los dos protagonistas caen en el engaño, y mientras se suben al caballo y lo montan a ciegas, convencidos de que se disponen a surcar los cielos sobre su lomo, los duques permanecen junto a ellos, alentando con palabras falaces y entusiasmos fingidos —«¡Ya, ya vais por esos aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta!», «¡Ya comenzáis a suspender y admirar a cuantos desde la tierra os están mirando!»— la fabulación de sus dos víctimas, que resultan no ser todo lo inocentes que parecen. Mientras don Quijote se entrega sin ambages al juego y dibuja con su imaginación los perfiles de un itinerario irreal —«Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, adonde se engendra el granizo y las nieves; los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región; y si es que desta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos»—, Sancho presenta dudas razonables: «Señor, ¿cómo dicen éstos que vamos tan altos, si alcanzan acá sus voces, y no parece sino que están aquí hablando, junto a nosotros?». No obstante, cuando el supuesto viaje concluye y los duques les inquieren por sus impresiones, será el escudero quien se prodigue en detalles fabulosos acerca de cuanto alcanzó a ver en un momento en que logró desprenderse parcialmente de la prenda para admirar de soslayo las maravillas que anidaban en las esferas celestes. Tras atender a las enfebrecidas palabras de su acompañante y observar el regocijo que éstas inspiran en la duquesa, el hidalgo se le acerca muy serio y le susurra al oído: «Sancho, pues vos queréis que os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. Y no os digo más». Todo esto ocurre en los capítulos XL y XLI de la segunda parte, y aunque el lector no sea aún muy consciente a estas alturas, ya se ha iniciado el proceso por el cual Alonso Quijano se desquijotiza en la misma medida en que se va quijotizando su escudero. El pasaje de Clavileño resume con claridad diáfana el trance: cuando se inicia, ambos lo hacen en sus roles perspectivos, que intercambian en cuanto concluye. Y de la actitud de ambos al principio y al final de la peripecia que inauguró los viajes estelares en la literatura universal se desprende entre líneas una lección que Cervantes cuela de rondón, pero que muestra bien su lucidez y su conocimiento de las cosas de los hombres: sólo quienes pierden el contacto con la realidad pueden dejarse embaucar por los encantos del poder.

Somos nuestra memoria

En el homenaje de Estado que se tributa a las víctimas de la pandemia en la plaza de la Armería —esa amplia explanada que se abre frente a la fachada sur del Palacio Real de Madrid y que resulta al mismo tiempo tan desabrigada y tan hermosa—, Felipe VI apela a la memoria como recurso fundamental para tener siempre presente quiénes somos. Recuerdo aquella frase célebre de Borges, «Somos nuestra memoria», mientras escucho los recordatorios de algunas de las personas que murieron a causa del virus y las sucesivas pesadillas que se fueron desencadenando a su alrededor, y observo a los familiares de algunas de ellas levantarse para recoger, entre lágrimas, la condecoración que honra el recuerdo y el ejemplo de sus difuntos. El melancólico desfile me conmueve tanto como me reconfortan las palabras de Araceli, la mujer de Guadalajara que recibió la primera vacuna de cuantas se inocularon en España, y ambos sentimientos se confunden con algo asemejado al estupor cuando constato que todo esto sucede mientras en el exterior —por la plaza de Oriente, la calle Bailén o las arterias irregulares de los Austrias, no digamos en la Puerta del Sol, el Barrio de las Letras, Lavapiés o Malasaña— una ciudadanía castigada por la fatiga y el hastío sucumbe a la creencia de que todo lo malo forma ya parte del pasado, como si no estuviese habiendo contagios ni ingresos en el presente y los jóvenes no estuviesen padeciendo ahora aquello de lo que se libraron durante meses, y se entrega a una despreocupación tan enfática que, paseando morosamente por ciertos enclaves de la ciudad, pareciera que nunca hubiéramos llegado a temer por nuestras vidas ni por las de personas a las que queremos bien. Es verdad que no somos nada sin memoria, que sólo podemos ser en la medida en que adquirimos conciencia acerca de lo que hemos sido, pero también que acierta a veces ese antiguo refrán que asevera que la memoria, en ocasiones, se parece demasiado a los malos amigos: cuando más falta hace, es cuando falla.

Galdós y el tren eléctrico

Cuenta Martín López-Vega que su afición a las novelas de Galdós se inició gracias a la pasión que en la infancia le inspiraban los trenes. Cuando era un niño, su abuela recibió en su casa la visita de un comercial del Círculo de Lectores. Ella no sabía leer, pero como no se atrevía a reconocerlo optó por disimular y, al hojear la revista, descubrió en las páginas finales un tren eléctrico que se ofrecía como regalo a los nuevos suscriptores. Se le ocurrió que podría hacerle ilusión a su nieto, así que con mucho esfuerzo, entre lo poco que pudo entender de la revista y las explicaciones que le daba el agente, entendió que tenía que abonarse y la opción más sencilla pasaba por hacerlo adquiriendo una edición completa de los Episodios nacionales. Al cabo de unas semanas, el niño Martín tuvo en sus manos el flamante tren eléctrico, con el que entretendría buena parte de sus ocios solitarios. Una tarde, mientras se afanaba en colocar sobre las vías la locomotora y los vagones, alzó la vista y vio en el mueble de la sala de estar unos libros que no estaban allí antes. Eran, en realidad, los únicos que había en toda la casa. Se acercó al primero y vio que en su lomo figuraba una sola palabra: Trafalgar. «Empecé por ahí, y ya no paré.»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: