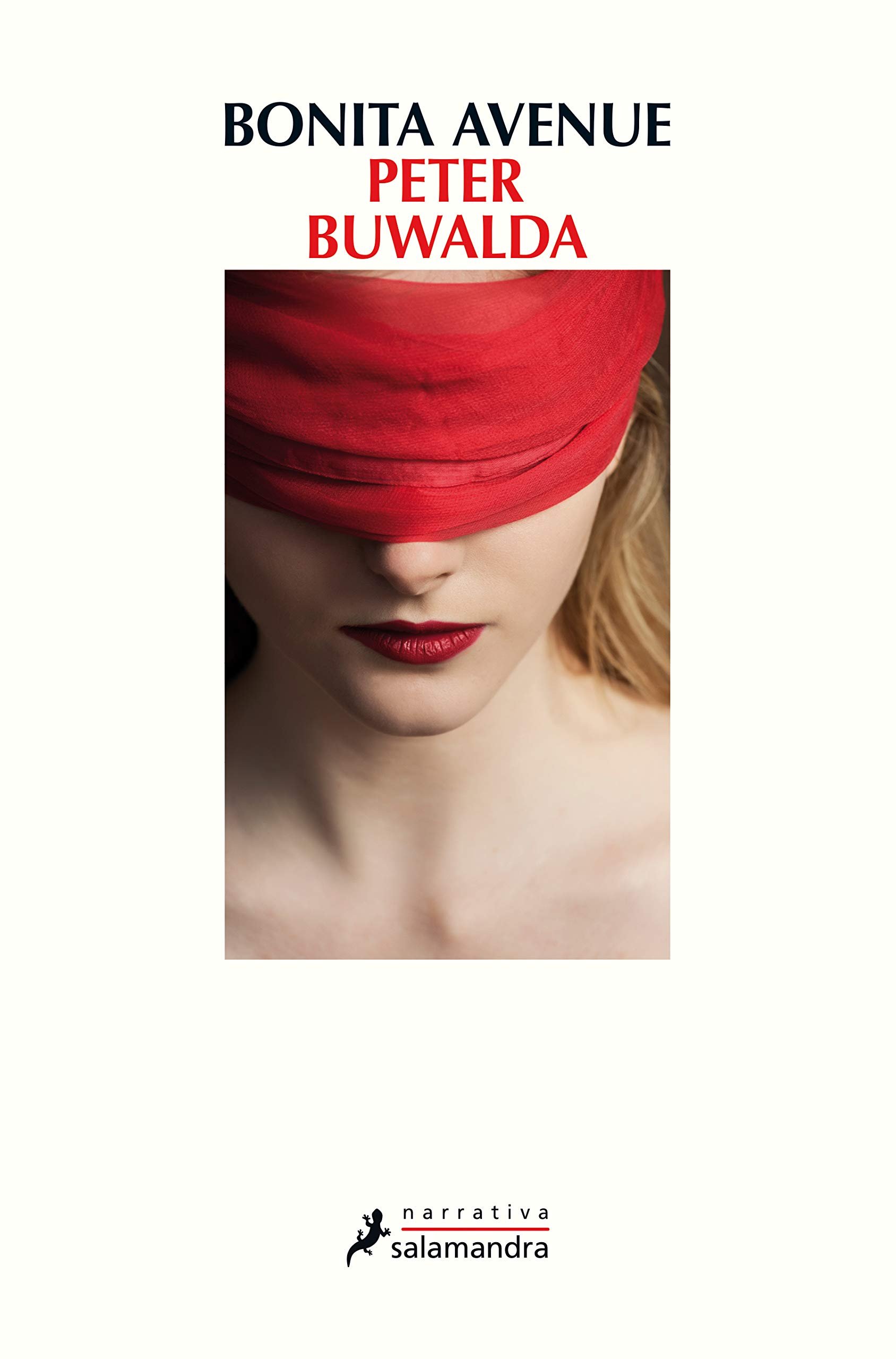

Bonita Avenue (Salamandra) es el debut literario de Peter Buwalda, premios Academica, Selexyz, Tzum y Anton Wachter en los Países Bajos y traducida a más de una decena de idiomas.

A finales de los noventa, Siem Sigerius es uno de los personajes públicos más notorios y extravagantes de su país. Antiguo campeón de judo, genio matemático de renombre internacional, amante del jazz y rector de una universidad emergente de provincias, su nombre suena como favorito para ocupar la cartera de ministro de Educación. En este contexto tan favorable, la irrupción de Aaron, un joven fotógrafo con ansias de éxito que ha tenido la osadía de enamorarse de Joni, la hija mayor de Sigerius, y la reaparición de un hijo de un matrimonio anterior que se ha pasado una buena temporada en la cárcel, desencadenarán una crisis devastadora en el seno de esta familia aparentemente modélica.

Zenda publica las primeras páginas.

1

Un domingo por la tarde de 1996 Joni Sigerius lo llevó a la granja para presentarlo oficialmente a la familia. El apretón de manos que le dio su padre le produjo el mismo efecto que una mordaza. «Tú sacaste la foto», le dijo el hombre. O puede que fuera más bien una pregunta.

Siem Sigerius era un tipo bajo, robusto, moreno y con unas orejas que llamaban poderosamente la atención. Eran grumosas, como si se hubieran freído en aceite. Aaron, que había practicado yudo, supo en el acto que estaba frente a unas míticas «orejas coliflor», producto del roce rápido y constante del algodón áspero de las mangas del kimono con los pabellones de las orejas, que aplastados contra músculos con vendajes y colchonetas rugosas van acumulando sangre y pus entre el cartílago y la piel, suave como la de un bebé. Si no te los cuidas, te quedas de por vida con esos bultos y ampollas encallecidos. Las orejas de Aaron eran perfectamente normales, como de piel de melocotón, y estaban intactas. Las coliflor estaban reservadas a los campeones, a los monomaníacos que se restregaban noche tras noche en el tatami. Las coliflor tenías que ganártelas, y muchos se dejaban la vida en ello. No le cabía duda de que el padre de Joni las exhibía como una condecoración, una demostración de fortaleza y hombría. En el pasado, cuando en un torneo Aaron debía enfrentarse a una de esas bestias de orejas grumosas, lo invadía un sudor frío. Cruzarse con unas coliflor siempre era señal de mal augurio. Y él no estaba hecho para competir. Así, para no mostrarle su admiración, le contestó: «Me paso la vida haciendo fotos.»

Las orejas de Sigerius se movieron ligeramente. El pelo, rizado y muy corto, parecía un trozo de fieltro pegado a su cráneo, ancho y plano. Aunque solía vestir de traje, o con pantalones de pana y polos Ralph Lauren —el uniforme del jefazo, del triunfador—, con esas orejas y ese cuerpo de búfalo nadie hubiera imaginado que dirigía una universidad, y mucho menos que estaba considerado el matemático holandés más importante desde Luitzen Brouwer. De un hombre con su aspecto uno se esperaba que trabajase en la construcción o de noche, en alguna autopista, enfundado en un chaleco reflectante, conduciendo un volquete cargado de alquitrán. «Sabes perfectamente a qué foto me refiero», le dijo.

Joni, Janis, su otra hija, y Tineke, la madre, y esposa de Sigerius, todos en aquel gran salón sabían a qué foto se refería. Hacía poco más de un año que había salido publicada a toda página en la revista de la Universidad de Tubantia, cuyo pequeño campus estaba edificado en medio del bosque, entre Hengelo y Enschede, y donde Sigerius era rector. En la imagen salía él en la orilla del canal Ámsterdam-Rin, de pie, con las piernas abiertas y los pies descalzos y hundidos en la hierba fangosa y pisoteada, con una corbata como única vestimenta y los genitales claramente visibles bajo una barriga incipiente de cincuentón. Al día siguiente la foto aparecía en casi todos los diarios de tirada nacional, desde el NRC hasta De Telegraaf, e incluso en el Bild alemán y un periódico de Grecia.

«Puedo imaginármelo», admitió Aaron, al tiempo que se preguntaba si Joni se lo habría contado a su padre, o si éste lo habría reconocido sin más: el fotógrafo alto y calvo del Tubantia Weekly que en los actos públicos revoloteaba, zumbando como un tábano, con una cámara réflex alrededor del rector. Esta segunda opción le resultaba más halagadora. Cualquiera en el campus se habría sentido halagado por haber llamado la atención de ese hombre tan carismático que en ese momento le estaba estrujando los dedos.

Desde su toma de posesión en el cargo, en 1993, Siem Sigerius era el Helio de la Universidad de Tubantia, un sol ardiente en torno al cual giraban plácidamente en elipse ocho mil estudiantes y profesores tan sorprendidos como agradecidos de que hubiera elegido calentar su campus y no La Haya, donde había rechazado una secretaría de Estado, o una de las prestigiosas universidades norteamericanas que se disputaban sus favores. Al padre de Joni lo había visto por primera vez en televisión, unos años antes, cuando aún vivía en casa de sus padres, en Venlo. Era agosto y habían terminado los exámenes de acceso a la universidad. Su hermano y él se habían aficionado a ver Zomergasten, un programa de entrevistas maratonianas en el que se discutía con el ilustre invitado de turno sobre los fragmentos que éste había elegido como contenido ideal para una tarde de televisión. Una de esas noches de domingo apasionantes y didácticas frente al presentador Peter van Ingen se había sentado un yudoca matemático, o tal vez fuera un matemático que practicaba yudo. En cualquier caso, un hombre que comentaba con la misma soltura todas las imágenes que había seleccionado, fueran de Wim Ruska, de jazz suave, de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y del cómico André van Duin, o de unos documentales sobre números primos y el último teorema de Fermat. Aaron recordaba un fragmento en el que aparecía un físico muy locuaz; éste había logrado que su hermano y él, ambos de letras puras, tuvieran la sensación de haber entendido algo de mecánica cuántica. («Era Richard Feynman; habíamos ido a su entierro por la mañana», le dijo Sigerius más adelante.) En cuanto a él, la estrella del programa, no dejaba de acariciarse el mentón, hirsuto, mientras hablaba de informática, del universo o de M. C. Escher, como si hacer otra cosa fuera una absoluta pérdida de tiempo. Aunque en el tatami se había enfrentado a Geesink y Ruska, al programa lo habían invitado sobre todo por haber conseguido la medalla Fields, que Van Ingen definió como el Premio Nobel de Matemáticas.

A partir de entonces, Sigerius se convirtió en el científico preferido de los holandeses. Era habitual que el rector, después de la jornada en el campus, se sentara a la mesa del telediario de la noche, o de alguna tertulia, como Barend & Van Dorp, para comentar las noticias de actualidad desde un punto de vista científico, haciendo gala de una inteligencia deslumbrante, pero al alcance de todos, y sin usar una sola palabra de jerga. Como fotógrafo del Weekly, Aaron lo había seguido de cerca desde que había tomado posesión del ala del campus reservada al rectorado, y lo que su cámara había captado era lo que habían visto todos: el hombre que necesitaba Tubantia. Sólo con su presencia, Sigerius había logrado que la institución, acomplejada y anquilosada, se deshiciera de su pusilanimidad provinciana. Ya en el discurso de investidura, el rector prometió convertir Tubantia en la universidad científica más importante de los Países Bajos, y sus palabras se escucharon esa misma noche por la radio en las noticias de la emisora con más audiencia del país. Era un imán para los me dios de comunicación: tan pronto como se oía la palabra «universidad », esas orejas tuberosas aparecían en la pequeña pantalla, y el rector daba su opinión, en nombre del claustro, sobre la competitividad de los programas de investigación científica de los Países Bajos, sobre mujeres y tecnología, sobre el futuro de internet, sobre lo que fuera. Con la misma facilidad, atraía a eruditos de todas partes del mundo. Era una lástima que la medalla Fields no fuera un Nobel, era una verdadera lástima, pero su aura de genio de las matemáticas cautivaba por igual a inversores duchos en proyectos de ciencias puras, a parlamentarios negados para las matemáticas con carteras de educación, a gigantes de la telefonía y a fabricantes de microchips, que instalaban sus laboratorios en los alrededores del campus. Y también a los estudiantes; todos los que acababan de graduarse habían visto la cara mal afeitada de Sigerius por televisión. Sin olvidar a los mocosos de pelo rubio a los que año tras año había que seducir y arrastrar hasta ese rincón de Twente dejado de la mano de Dios. Había que dar con la manera de atraerlos hasta allí, de atraparlos.

Y nada mejor que el flautista de Tubantia enseñando la polla en todos los periódicos. «Buen trabajo», le dijo antes de soltarle la mano.

Aaron había hecho la foto un domingo por la tarde en Houten, justo después de las Varsity, las regatas de remo interuniversitarias. Blaauwbroek, el redactor jefe del Weekly, le había dicho que algo iba a pasar: la tripulación de la embarcación de Tubantia contaba con un remero olímpico en categoría individual y con un chico que formaba parte del equipo nacional y que había sido seleccionado para los Juegos de Atlanta. Y uno no veía todos los días que un rector universitario sacrificase un festivo para ir al canal Ámsterdam-Rin en un autobús lleno de estudiantes borrachos. En regatas menores, Aaron había estado observando con el rabillo del ojo a Sigerius, que siempre se situaba entre el bar y la tribuna de madera que levantaban sobre la hierba húmeda de la ribera alta del canal, rodeado por un rat pack de estudiantes eternos, los lameculos de Siem, los típicos tíos que están dispuestos a todo para ganarse el favor del rector. Sin embargo, Sigerius se mostraba encantado de contar con su compañía. Él los había sacado de la ciudad, de sus casas adosadas, y ahora todos pululaban por el campus, al acecho de un trabajo de media jornada en el Departamento de Administración o en la Oficina de Prensa, pavoneándose por haber sido invitados a la barbacoa de Sigerius, la que organizaba cada año en el jardín de su granja. Aaron sintió una punzada de celos. No sabía si aquel tipo estaba actuando o de verdad lo divertía estar allí.

Blaauwbroek había acertado con su intuición: fue un domingo para recordar, ya que por primera vez en los ciento doce años de historia de la competición ganó un cuatro con timonel de Enschede. Aaron se encontraba en la tribuna cuando el júbilo estalló a su alrededor con una explosión de vítores roncos y el crujido del plástico de los vasos de cerveza. En la orilla, la panda de fanáticos de las hermandades se habían arrancado la ropa, se habían tirado al agua, como manda la tradición, y nadaban desnudos como gusanos hacia el bote. En ese momento su mirada se topó con el rector, y lo que éste hizo a continuación fue todo menos seguir la tradición. Sigerius, después de tirar al césped con un gesto brusco su vaso medio lleno de cerveza, había cruzado el lodazal que lo separaba de la orilla —Aaron ya había bajado de la tribuna y, ajustando la lente de la cámara, seguía al rector con el objetivo— y se estaba quitando el traje con una sonrisa de oreja a oreja. Todo fuera: camisa, calcetines, calzoncillos. Todo salvo la corbata, la del equipo de remo, por supuesto. ¿Cómo no iba a dejarse puesta una de las corbatas del equipo si era miembro de honor de todos los clubs con licencia para vender alcohol? Poco antes de que saliera corriendo hacia el canal para zambullirse con los chicos, Aaron gritó su nombre y lo fotografió de cuerpo entero a unos cuatro metros de distancia.

—————————————

Autor: Peter Buwalda. Traductor: Julio Grande Morales. Título: Bonita Avenue. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: