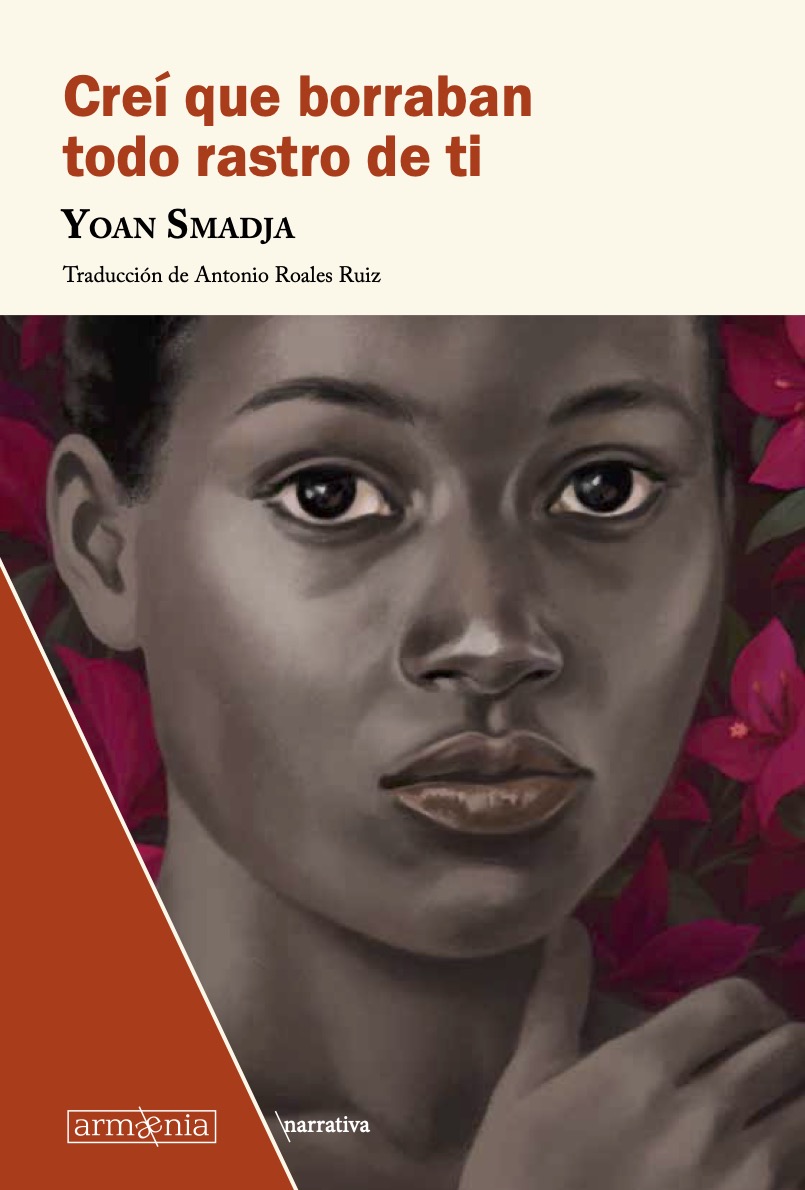

La editorial Armaenia publica Creí que borraban todo rastro de ti, del francoisraelí Yoan Smadja, una novela sobre el genocidio de Ruanda que sirve de telón de fondo para contar una historia cuyos protagonistas podrían ser dos amantes judíos en el gueto de Varsovia, o podría ocurrir en cualquier guerra del siglo XX, incluso en la Rusia estalinista. Smadja se ha documentado bien, y estuvo incluso en Ruanda para conocer los lugares donde tuvo lugar la masacre de tutsis. Ha conocido a víctimas de violaciones, huérfanos y periodistas franceses que en aquella época estaban en Ruanda…

Zenda publica las primeras páginas de este libro.

Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio.

¿Aceptó? Creo que nunca me respondió.

Habitualmente, la primavera es una estación dorada. En abril de 1994, no fue así. Por entonces vi un país vestido todo de verde, de tierra y de aflicción.

La primera impresión se percibe desde el cielo. Lo siento mucho por los periodistas que llegaron por carretera, porque se perdieron lo más bello, a la par que singular, que ofrece Ruanda: la maraña de colinas, su geometría inacabada, atormentada, de una belleza que corta la respiración. La sensación de una naturaleza subyugada. De ese damero imperfecto nace una armonía particular, que es prueba de la existencia de un propósito. Creí descubrir en aquello algo que nos supera, más allá del azar, más allá de la mano del hombre, absolutamente incapaz de modelar un orden tan sutil, una magia semejante a la alternancia de las estaciones, al rocío de la mañana, a la esperanza

Irresistible resulta la predilección de los seres por las apariencias, por la espuma de las cosas; en Ruanda, aquella había nublado nuestra visión. Habíamos pasado por alto tanto los acontecimientos importantes como las pequeñas señales, sin que encontraran eco alguno, ni en el hueco de los corazones, ni en el pliegue de las almas que habían pronunciado el «esto nunca más», ni ante los ojos de los vigías en los que habíamos depositado tantas esperanzas. Sin embargo, se nos dice que nos inspiremos en el océano. Él, que está tan alejado de Ruanda, que desde siempre menosprecia su superficie, desdeña el viento, el ruido de las olas, la resaca. La espuma. Porque el océano solo es profundidad, lo que hay por encima no le importa.

Deberíamos haber comprendido lo que ocurría en Ruanda mucho antes de la primavera de aquel año. Quizá habíamos tratado de no ver, de tranquilizarnos. Quizá habíamos bajado la guardia. Aunque los ruandeses y la comunidad internacional no deberían haber cedido ni un palmo de terreno, lo cierto es que habían desviado la mirada, durante años, frente a la hidra. Hasta el naufragio.

El tiempo que pasa ejerce poca influencia en nuestras vidas. Las heridas más profundas se nos infligen en un abrir y cerrar de ojos. Las que uno no se espera. Las que empujan a pedir cuentas a los seres a los que se ama con pasión. Las que terminan por separar.

Digamos que discutí —sola—; no me hizo falta mucho tiempo para admitirlo.

Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio. Sacha Alona estaba releyendo este texto escrito veinte años antes.

Después de un descanso forzoso de varias semanas a su vuelta —su huida— de Kigali, le había comunicado al redactor jefe de Le Temps que dejaba las páginas de internacional del periódico para dedicarse a la crítica gastronómica. Él le pidió que lo repitiera. Lo tomas o lo dejas.

En pocos meses, había logrado integrarse en ese círculo tan restringido como masculino, cuyos artículos lo mismo crean que destruyen una reputación. La repostería se convirtió en su ámbito predilecto. A medida que su pluma se afinaba para describir el equilibrio de una crema de naranja, lo obvio de ciertas mezclas, limón y clavo, rosa y pistacho, trufa y kadaif, había ido teniendo la sensación de librarse de los reflejos de antaño. Lo que su mano iba ganando en sueños y en emociones sentía que iba perdiéndolo en precisión, en lucidez. En vehemencia. Obstinada y talentosa, nunca confesó sus dudas ni sus remordimientos. Había cambiado la exaltación por sueños razonables y serenos. A medida que adquiría galones en este universo mediocre, enguatado, iba quedando en el olvido que en el pasado había cubierto algunos de los conflictos más trágicos de los años ochenta y noventa. La gran reportera se había hecho crítica gastronómica, y aquello se había convertido en una pasión. Se había convertido en un refugio.

La extrañeza había sido el rasgo sobresaliente de su personalidad, desde la infancia; Sacha había sido una alumna que se sentía fascinada por cada clase, cada visita a un museo, cada fragmento de conversación captada. De tal modo que no supo qué rumbo tomar, por miedo a perderse algo apasionante, a encerrarse. Su única certeza fue que debía estar allí donde tenía lugar la historia, allí donde la multitud, los sobresaltos del tiempo le parecían de interés. Se incorporó al Instituto de Estudios Políticos de París con el sentimiento ambivalente de que lo público era tan vasto que debía abarcar todos los ámbitos y todas las materias, pero se enseñaba con tal altura que olvidaba la suerte del ciudadano, su día a día. Acudió a conferencias y descuidó las clases, pasó sus veladas con militantes politizados y dejó de prepararse los exámenes. Jamás dudó lo más mínimo cuando cualquier estudiante extranjero, en los bancos de la facultad, le proponía descubrir su país. Participó en todos los frentes, no faltó a ningún concierto. ¿Sus estudios? Un visto y no visto, castigado por algunos profesores incapaces de captar ese frenesí plagado de ausencias; aceptado con una sonrisa por otros, benévolos, conmovidos por tanto ímpetu.

Mientras que, una tras otra, las puertas de los gabinetes ministeriales, de los centros de investigación y de los grandes grupos se les iban abriendo a sus amigos, que administraban sus propias carreras y mostraban su determinación de ser tenidos en cuenta, Sacha, por su parte, vagaba. Una vez obtenido su título, como si fuera una llave maestra y aun cuando la noción misma de desempleo masivo parecía desconocida, iba navegando de un trabajo a otro, de una asociación a otra, de un continente a otro, al albur de los encuentros y de las propuestas. No supo decir no a nada, por miedo a perderse algo.

A partir de entonces, brillaba y luego se cansaba, era una eterna principiante, aplicada, deslumbrante, guiada por el incontrolable deseo que experimentan esos jóvenes a los que el día a día no les basta. Se entregó a cada tarea con obstinación y con pasión.

Pero los arrebatos de juventud son como el vals de los sedimentos, acaban aminorando la marcha y dejando tras de sí una melancolía impalpable de la que resulta difícil deshacerse. Así fue como se puso a escribir. Todo lo que vio. Todo lo que emprendió. Sus textos tuvieron por título el enunciado del mes y del hecho, en bruto. «Fue en mayo de 1982 cuando presencié un secuestro en Beirut». «Fue en agosto de 1980 cuando asistí al nacimiento de Solidaridad». «Fue en diciembre de 1986 cuando participé en la inauguración del museo de Orsay».

Pasaron los meses y los años, y esa propensión suya a maravillarse, a emprender cada proyecto con un ímpetu nuevo, esa curiosidad sin límites que algunos envidiaban, fueron poco a poco siendo percibidas como una debilidad, una incapacidad para asentarse. Sus amigos se casaron, sus vidas tomaron caminos distintos y, de repente, dejaron de verse. El perímetro de la existencia se había restringido. El mundo jamás espera.

La independencia es una forma de rejuvenecer, se toma conciencia de ello solo cuando se pierde. Las nuevas oportunidades se hicieron más raras. Pasada cierta edad, nuestras sociedades malinterpretan la fascinación: la toman fácilmente por ingenuidad. Le respondieron que su currículum no era suficientemente «legible», que no estaba lo bastante «especializada». Impregnada de una nostalgia que ya jamás la abandonó, narró sus andanzas profesionales, las dificultades, la rugosidad de un tiempo nuevo. «Fue en enero de 1987 cuando perdí mi libertad».

La llamaron a su domicilio.

—¿Señora Alona?

—¿Sí?

—Soy Bernard Witz, redactor jefe de Le Temps. Los artículos que nos está enviando desde hace meses no tienen gran interés. De manera que tendría que pedirle que no continuara.

—Y entonces, ¿por qué no lo hace?

Silencio.

—Porque el modo en que ordena sus palabras tiene algo de delicado.

—Y entonces, ¿por qué no tienen gran interés?

—Porque si tiene usted la intención de ser periodista, no es de usted de quien debe hablar, sino de los demás.

—Y entonces, ¿cómo hacemos?

—Empiece por venir a verme mañana a las ocho.

La conversación había durado menos de un minuto. Al día siguiente, Bernard Witz le había dicho:

—Odio esa nueva manera que hay ahora de llamarse por el nombre de pila, y no tengo tiempo de tratar de «señor-señora» a mis periodistas. ¿Supone esto para usted un problema, Alona?

No lo suponía.

El periodismo de guerra llegó bastante rápido. Como una evidencia. La tensión, la rigidez.

Sus artículos fueron tan escasos como esperados, aunque ella no buscara nunca suscitar adhesión o benevolencia; ni siquiera reconocimiento. Para llegar a obtener la masa crítica de elementos, de información necesaria para la redacción de un reportaje, fiel a sí misma, bullía. Cuando se trataba de escribir, narraba. Siempre que Bernard Witz aceptara sus escritos, y no había rechazado ninguno, disponía del número de columnas que le fueran necesarias. Ya no era un periódico, era una revista. Se tomaba su tiempo, sin importarle los imperativos del cierre, del espacio, ajena a la urgencia. La actualidad la dejaba indiferente.

Bernard Witz había entendido rápidamente el modo en que Sacha trabajaría. Le decía: «Alona, te vas a Sarajevo», consciente de que esa frase no implicaba ningún límite de tiempo, ninguna restricción de espacio. No se podía estar seguro de que permanecería donde el avión la depositara en un primer momento. Nunca se sabía cuándo estaría de regreso. Echaba a volar, libre, dotada de una extraña facultad: la capacidad de percibir el mundo con los ojos del otro. Firmemente convencida de que la materia de la que está compuesto el hombre es tan frágil, tan fluida, que la escucha solo puede revelarla. Witz esperaba de Alona que narrara las ciudades, que trajera de ellas el crepúsculo, los instantes preciosos y, a través de ellos, los tormentos del hombre, la aspereza de las almas, los latidos de los corazones.

«Fue en abril de 1994 cuando le pedí a Dios el divorcio». Seguía manteniendo esa costumbre de titular sus escritos así. Nadie sabía cómo había logrado convencer a Bernard Witz para que la dejara hacer de ello una marca de fábrica tan personal. Con ese artículo de abril de 1994 finalizó la carrera de gran reportera en zonas de guerra. Algunos habrían profundizado en su compromiso, se habrían unido a organizaciones de defensa de los derechos humanos, de promoción de la paz. La única obsesión de Sacha fue dulcificar el caos. La repostería, pensaba, tendría ese efecto.

Habían pasado más de veinte años. Nada podía borrarse. Sobre todo, desde ese lunes de abril de 2017, cuando había descubierto en su buzón un pequeño paquete que había pasado por distintas direcciones antes de llegarle a ella. El nombre del remitente no aparecía. Abrió el envoltorio, sentada como cada mañana en la terraza del café Charlot. Contenía un sobre y un cuaderno con solapa de tamaño mediano. La piel, negra, era de buena factura, pero aparecía sucia, desgastada. En algunos lugares estaba como hundida. Sacha pasó la mano por encima y después por el corte. Teniendo en cuenta el desgaste, el cuaderno habían debido manipularlo cientos, tal vez miles de veces. Las páginas eran de un blanco desvaído, algunas estaban manchadas. La letra era suave, despejada; las palabras se habían trazado de modo meticuloso, casi escolar. Era una sucesión de cartas. En un primer momento, no lo entendió.

Luego, abrió nuevamente el cuaderno y lo hojeó. Sintió un nudo en la garganta, los latidos del corazón acelerarse. Fue pasando las páginas. Se llenó la nariz del perfume que despedía. Percibió un leve aroma de vainilla. ¿O tal vez era solo su imaginación? La última carta databa de la primavera de 1994. En la parte derecha de la cubierta de piel, habían trazado una flor.

Esa flor.

Ya no cabía duda. Había oído hablar de ese cuaderno veinte años antes. Sacha cogió el sobre que lo acompañaba. Le dirigían una misiva cuya letra era la misma que la del cuaderno y con un encabezado de la universidad de Ruanda. Adjuntaban una foto en blanco y negro.

Sacha leyó el texto. Colocó varias monedas encima de la mesa para pagar el café y seguidamente subió a su casa.

Hizo una llamada a Nueva York.

—————————————

Autor: Yoan Smadja. Título: Creí que borraban todo rastro de ti. Editorial: Armaenia. Venta: Todostuslibros y Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: