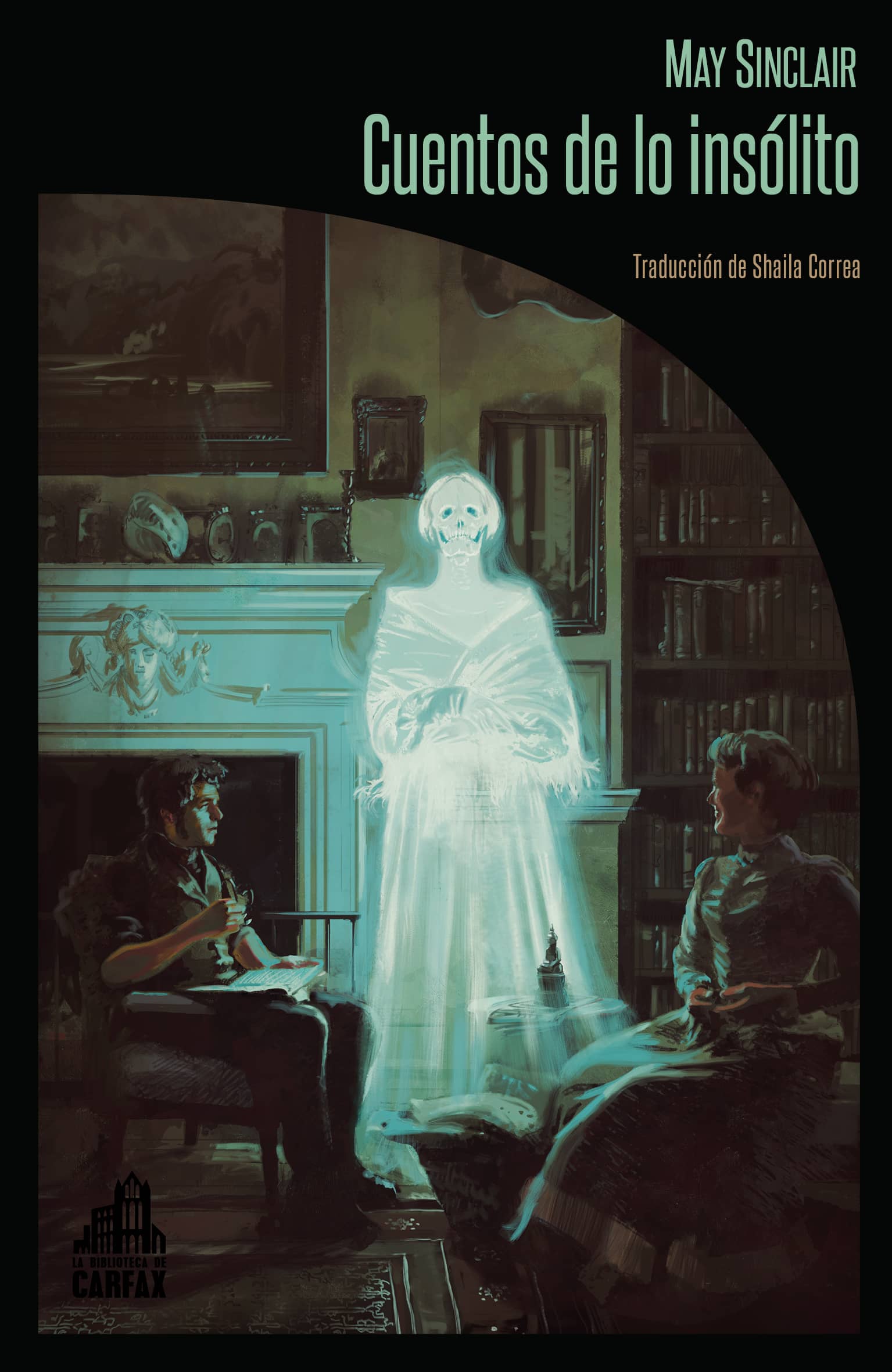

May Sinclair escribió 23 novelas, 39 cuentos, dos tratados filosóficos, una biografía (de las hermanas Brontë) y varios poemarios. Y, sin embargo, gran parte de su trabajo no está disponible en la actualidad. De ahí la importancia de la recuperación de su obra. La editorial La Biblioteca de Carfax ha recopilado, bajo el título Cuentos de lo insólito y con traducción de Shaila Correa, algunos de sus relatos más terroríficos, entre los que se encuentra “Donde su fuego no se apaga”, un cuento que, en 1935, Jorge Luis Borges eligió como uno de sus favoritos.

Zenda ofrece el inicio de “Donde su fuego se apaga”, incluido en Cuentos de lo insólito (La Biblioteca de Carfax).

***

Donde su fuego no se apaga

No había nadie en el huerto. Harriott salió con cuidado al jardín a través de la cancela de hierro. Corrió el cerrojo sin hacer ruido.

Años más tarde, al pensar en George Waring, olía el dulce y cálido aroma, como a vino, de las flores de sauco. Años más tarde, al oler las flores de sauco, veía a George Waring, con su rostro amable y hermoso, como el de un poeta o un músico, los ojos azul oscuro y el cabello liso y marrón oliváceo. Era teniente de la marina.

El día anterior le había pedido que se casaran y ella había accedido. Pero su padre no, por lo que había ido a contárselo y a decirle adiós antes de que se fuera. Su barco partía al día siguiente. George estaba impaciente y excitado. No podía creer que algo pudiese estropear su felicidad, que nada que él no quisiera que ocurriese, pudiera ocurrir.

—¿Y bien?

—Es una bestia, George. No nos dejará. Dice que somos muy jóvenes.

—Cumplí veinte el pasado agosto —respondió ofendido.

—Y yo diecisiete en septiembre.

—Y es junio. Somos bastante viejos, de hecho. ¿Cuánto pretende hacernos esperar?

—Tres años.

—Tres años antes de que nos podamos comprometer siquiera…¡Podríamos estar muertos!

Ella lo abrazó para hacerlo sentir seguro. Se besaron; y el dulce y cálido aroma, como a vino, de las flores de sauco se mezcló con sus besos. Se quedaron abrazados bajo el árbol.

A través de los campos amarillentos de mostaza escucharon al reloj del pueblo dar las siete. Arriba en la casa, sonó un gong.

—Querido, debo irme —dijo ella.

—Oh, quédate… quédate cinco minutos.

La abrazó más fuerte. Duró cinco minutos y cinco más. Después él bajó corriendo el camino hasta la estación, mientras Harriott seguía el sendero del campo, despacio, luchando contra las lágrimas.

—Volverá dentro de tres meses —dijo—. Puedo soportar tres meses.

Pero nunca volvió. Algo no funcionaba bien en las máquinas del barco, el Alexandra. Tres semanas después se hundió en el Mediterráneo, y George con él.

Harriott dijo que ya no le importaba cuán pronto muriera. Estaba convencida de que no tardaría, porque no podría vivir sin él.

Pasaron cinco años.

Dos líneas de hayas se extendían a lo largo de todo el parque con un amplio paseo verde entremedias. Al llegar al medio, se bifurcaban a izquierda y derecha en forma de cruz, y al final del camino izquierdo se encontraba un pabellón de estuco blanco con pilares y un frontón triangular como el de un templo griego. Al final del camino derecho, estaba la entrada oeste del parque, unas puertas dobles y otra lateral.

En su asiento de piedra en la parte de atrás del pabellón, Harriott pudo ver a Stephen Philpotts en el mismo momento en el que este atravesó la puerta lateral.

Él le había pedido que lo esperara allí. Era el lugar que siempre escogía para leer en voz alta sus poemas. Los poemas eran una excusa. Sabía lo que él iba a decir. Y sabía lo que ella contestaría.

Había arbustos de sauco en flor detrás del pabellón, y Harriott pensó en George Waring. Se dijo que George estaba más cerca de ella ahora de lo que nunca había podido estar en vida. Si se casaba con Stephen, no sería infiel, porque ella lo amaba con otra parte de su ser. No era como si Stephen estuviera ocupando el lugar de George. Amaba a Stephen con su alma, de un modo sobrenatural. Pero su cuerpo se estremeció como un alambre estirado cuando la puerta se abrió y el joven la atravesó y avanzó hacia ella por el camino bajo las hayas.

Harriott lo amaba; amaba su delgadez, su melancolía y su cetrina palidez, sus ojos negros al encenderse con la llama de la intelectualidad, el modo en que su cabello negro se echaba hacia atrás desde la frente, cómo caminaba, de puntillas, como si los pies se alzaran con alas.

Él se sentó a su lado. Ella podía ver cómo le temblaban las manos. Sintió que su momento estaba llegando; había llegado.

—Quería verte a solas porque hay algo que debo decirte. No sé muy bien cómo empezar… —Los labios de Harriott se entreabrieron, y resopló levemente—. ¿Me has oído hablar de Sybill Foster?

—N-no, Stephen —su voz tartamudeó—. ¿Has hablado de ella?

—Bueno, no era mi intención, hasta saber que estaba bien hacerlo. Me enteré ayer.

—¿De qué?

—Pues, de que ella me acepta. Oh, Harriott…, ¿sabes cómo es sentirse tremendamente feliz?

Ella lo sabía. Lo había sabido justo en ese instante, en el momento antes de que él le hablara. Se sentó allí, fría y rígida como una piedra, oyendo sus arrebatos, oyendo a su propia voz decir que se alegraba.

Pasaron diez años.

Harriott Leigh estaba esperando sentada en la salita de una pequeña casa en Maida Vale. Había vivido allí desde la muerte de su padre hacía dos años.

Se sentía inquieta. No dejaba de mirar el reloj para ver si eran ya las cuatro, la hora a la que esperaba a Óscar Wade. No estaba segura de si vendría, después de que lo despachara ayer.

Ahora se preguntaba por qué, si lo había despedido ayer, le había pedido que volviera hoy. Los motivos no estaban del todo claros. Si realmente había querido decir lo que había dicho, no debería permitirle volver de nuevo. Nunca más.

Le había expuesto con claridad a qué se refería. Podía verse a sí misma, sentada muy tiesa en la silla, alentada por una apasionada integridad, mientras él permanecía de pie ante ella, cabizbajo, avergonzado y abatido. Podía sentir de nuevo la pulsación en la voz al decirle que no podía, ella no podía; él debía entender que no podía; que no, nada la haría cambiar de opinión; ella no podía olvidar que él tenía una esposa; él debía pensar en Muriel. A lo cual Óscar había contestado con furia:

—No tengo necesidad de hacerlo. Todo ha terminado. Solo vivimos juntos por las apariencias.

Y ella, con serenidad, con una gran dignidad, contestó:

—Y por las apariencias, Óscar, debemos dejar de vernos. Por favor, márchate.

—¿Es eso lo que quieres?

—Sí. Nunca más debemos volver a vernos.

Y él se había ido entonces, avergonzado y abatido.

Podía verlo, cuadrando los anchos hombros para encajar el golpe. Y ella lo sentía por él. Se dijo que había sido innecesariamente dura. ¿Por qué no debían verse más, una vez que Óscar entendiera dónde estaba el límite? Hasta ayer, el límite nunca había sido trazado con claridad. Hoy su intención era pedirle que olvidase lo que él le había dicho. Una vez que estuviera olvidado, podrían volver a ser amigos, como si nada hubiera ocurrido.

Eran las cuatro. Las cuatro y media. Las cinco. Había terminado el té y perdido la fe, cuando, entre la media y las seis, él llegó.

Llegó como lo había hecho una docena de veces, con su caminar medido, deliberado y reflexivo, manteniendo bien la postura, con una especie de arrogancia contenida, los grandes hombros hacia atrás. Era un hombre de unos cuarenta años, corpulento y alto, esbelto y cuellicorto, las facciones rectas y bellas se veían pequeñas y uniformes en el gran rostro cuadrado y en el rubor que lo abrumaba. El corto bigote marrón rojizo se erizaba en el sobresaliente labio superior. Los ojos, pequeños y planos, brillaban cobrizos, ansiosos y salvajes.

A Harriott le gustaba pensar en él cuando no lo tenía delante. Pero siempre, al verlo de primeras, se sorprendía. Físicamente, estaba muy lejos de su ideal. Tan diferente de George Waring y Stephen Philpotts.

—————————————

Autora: May Sinclair. Título: Cuentos de lo insólito. Traducción: Shaila Correa. Editorial: La Biblioteca de Carfax. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: