Coincidiendo con el centésimo sexagésimo cumpleaños de Joseph Conrad (1857-1924), el pasado 4 de diciembre apareció en Zenda un interesante artículo de Gorka Rojo a propósito de la novela El corazón de las tinieblas. Se titulaba Una reflexión sobre la corrupción natural del hombre y empezaba recordando que cierta “película de Coppola sirvió para rescatar esta novela corta”. Ilustraba el artículo una imagen de la tal película.

Lo del rescate de “esta novela corta”, El corazón de las tinieblas, me llama la atención porque a finales de 1979, cuando se estrenó la “película de Coppola”, ya hacía tres años, por lo menos, que El corazón de las tinieblas circulaba por España (1976, Alianza, traducción de Araceli García Ríos e Isabel Sánchez Araujo). Por otra parte, la relación que la “película de Coppola” mantiene con la novela de Conrad es imprecisa y, a mi juicio, muy discutible; si en ambas obras un pavo remonta un río peligroso en busca de otro llamado Kurtz, los créditos de la película no mencionan a Conrad. Y es lógico: el esquema de viajar superando peligros en busca de alguien o algo, es muy común. En La Odisea, Ulises remonta en pos de Ítaca las acechanzas del ponto. En La isla del Tesoro, Jim Hawkins remonta en pos de un tesoro las acechanzas del fantasma de Flint. Más aún: basta sustituir al Marlow de Conrad por un marino vasco, a su Kurtz por un esquivo y misterioso pariente y dar, por último, dos retoques en el estuco para que te salga Las inquietudes de Shanti Andía.

No hace falta leer la Morfología del Cuento, de Vladimir Propp, aunque nunca sobra, ni La tarea del héroe, de Fernando Savater, que tampoco sobra, para saber que el relato cuenta siempre la búsqueda de un destino personal más o menos heroico al final de un camino que, real o simbólico, se despliega ante los protagonistas erizado de estacas afiladas, normalmente simbólicas. Más allá del hecho mismo de relatar, la película y la novela de Conrad tienen poco en común. El Kurtz de la novela nada tiene que ver con el de la pantalla, si exceptuamos el nombre. Si en la novela es un misterio a descifrar, en la película se descubre chiflado irrecuperable; lo encarna un Marlon Brando pasado de vueltas que deambula con cara de iluminado por un número interminable de planos que tienen una duración no menos interminable. Es evidente que Brando no se cree lo que dice ni sabe qué hace allí con la cabeza rapada y vestido de gurú perseguido por las luces de Storaro y por otro actor llamado Martin Sheen. Es fácil sospechar que los ojos exageradamente abiertos de aquel joven Martin Sheen puedan deberse a la sorpresa de encontrarse frente al tipo que había dado sentido en los años cincuenta a la intensa escuela interpretativa llamada “del sudor”, que arrasó con la serenidad de los Cary Grant, Spencer Tracy, John Wayne o James Stewart. Lo malo es que Brando carece aquí de personaje. Y como sin personaje no hay actor, se ve obligado a recurrir a las marrullerías de un oficio que conoce como pocos para ir soltando un ramillete de frases inconexas, descontextualizadas y pretendidamente sublimes sin más criterio que jugar a la trascendencia y que terminan resultando tan trascendentes como un adoquín.

Y eso sucede porque el gran cineasta americano fía el peso y la razón de ser de sus imágenes al desparrame, como en esa célebre secuencia en la que, entre helicópteros y Wagner a todo trapo, el pobre Robert Duvall va y viene soltando desmesuras disfrazado de fantoche. “Me gusta el olor a napalm por la mañana, ja, ja y ja”. Un eslogan publicitario del tipo “Me gusta ser mujer”, “¿Te gusta conducir?” o “Amamos España porque no nos gusta”. Lo paradójico es que ese hiperbólico personaje circunstancial sea el más inolvidable de la película y se coma incluso a Kurtz, que se supone debe ser el eje, La Meca, el Alfa y el Omega de la historia. La “película de Coppola” está contada entera en esa secuencia. El resto, más de lo mismo, sobra.

Si John Ford, Raoul Walsh y Howard Hawks levantaran la cabeza se liaban a sopapos. “Guion, guion y guion”, decían los viejos maestros, que es como decir “estructura, estructura, estructura” y “personaje, personaje, personaje”. O también “porqué, porqué y porqué”. El día que falten Roman, Clint y Woody se cierra la tienda y se acaba el Cine. Tiene que haber una razón argumental para poner en escena lo que se pone. El pobre Martin Sheen debiera encontrar, después de tanto viajar, algo más consistente que un campamento de boy scouts paranoicos liderados por un jefe de centuria trastornado. Algo tangible que dé sentido al viaje. Algo de verdad, no un carnaval. A finales del XIX era fácil desaparecer en la cuenca del río Congo, y hasta en la del Turia, pero en los años sesenta ya era difícil que una corte de jenízaros pasara desapercibida en la movida frontera entre ambos Vietnam. Pero el problema no es que la anécdota sea increíble, que lo es, sino que la dichosa película no la haga verosímil. Ese es el tema: verosimilitud. El arte admite lo más increíble, lo que no admite es que parezca inverosímil. Parecer es clave al crear, porque lo creado no es real, pero debe parecerlo. Lo demuestran los grandes éxitos de la historia de la Literatura, desde el Evangelio de San Lucas a Veinte mil leguas de viaje submarino.

Asegura la leyenda que ese conocido cineasta americano concibió su disparatada película una noche loca que pasó leyendo El corazón de las tinieblas, novela que ya conocía, pero en la que nunca había reparado. Resulta que en aquella época andaba buscando la manera de contar lo mucho que sufrieron los americanos en Vietnam, pero sin cabrear al establishment recriminándole no haber pensado antes en la llamada “diplomacia del ping-pong”, y se dijo, en uno de esos raptos de iluminado que lo caracterizan, que el viaje demencial relatado por Conrad al corazón de sus convicciones era el cuento incomprensible que necesitaba para irse a Vietnam a contar lo duro que fue aquello y lo mucho que sufrimos sin meterse en un barrizal político. A mi juicio, nunca terminó de entender las poco más de cien páginas de Heart of Darkness, más allá de que eran una merienda de negros. Su mente megalómana consideró que sólo hacía falta aliñar aquel maremágnum de palabras deslumbrantes con música importante, mucho zasca-bumba y unas líneas de diálogo en plan Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Ante todo hay que ser visual, ya saben, aunque lo que se visualice no tenga ni pies ni cabeza. Nada de explicaciones. A la porra el guión. ¿No lo había hecho Stanley con esa mierda de la odisea espacial? Pues él también lo haría, pero sin escribir siquiera un guión, como ya hiciera Leone cuando se largó a Almería y volvió sudao, pero millonario. O como el franchute aquel, Lalach, Loluch o como se llamase. Mucha blandenguería, mucho da-ba-da-da-ba-da y, hala, Maestro del Cinema. “Pues yo meto las valkirias, unos tíos lisérgicos, un petardo tras otro, Brando en plan Buda viviente y a morir por Dios”. Y allá que se fue sin encomendarse a más santo que sus santos huevos. “Vittorio, pilla los trebejos que vamos a quemar Filipinas”.

Esa fue la suerte del Gran Cineasta Americano: contar con ese italiano, fino como un fideo con purpurina, que cada vez que le iluminaba un plano hacia un Rembrandt. Lo que nunca tuvo en cuenta el gran cineasta americano, y tres narices que le importó, fue que Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke se hubiesen tirado tres años (tres) poniendo preguntas sobre la mesa y garabateando las respuestas en las servilletas de la cafetería del hotel Plaza, o eso dice la leyenda, que aquí es Ley, antes de que Clarke se sentara a escribir un guión de hierro y de sólo cincuenta páginas en menos de dos semanas. Una película es mucho más que saquear una novela personal e impactante.

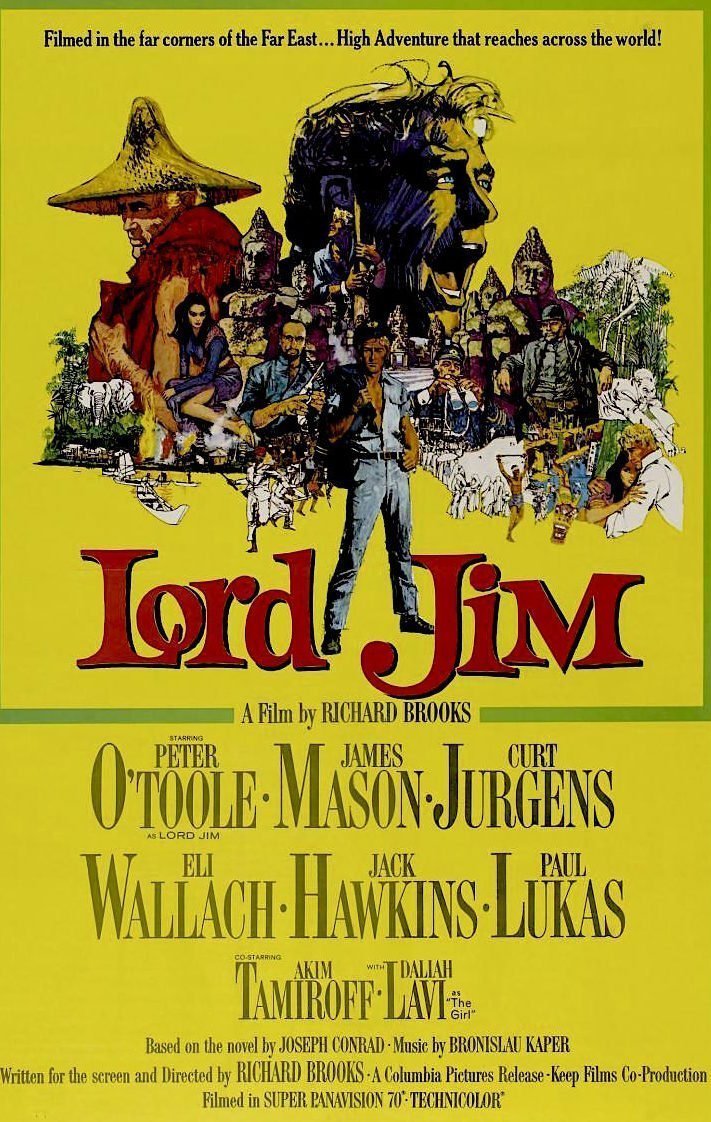

Hay días en los que me pregunto si no será Conrad el gran novelista del siglo XX, la verdadera bisagra entre el XIX y el XX, el inventor de eso que después se ha dado en llamar “aventura interior”. Lo que se cuenta sucede fuera, pero lo que cuenta sucede dentro. Lo que angustia al aterrado lector de Conrad no es si la tormenta hundirá el barco, sino si se mantendrá a flote el temple del capitán. No es casual que, salvo mejor opinión, la gran novela de Conrad sea Lord Jim, por distintas razones en las que ahora no me entretendré pero que van más allá de la anécdota que narra: el naufragio del temple del protagonista por pura, simple y humanísima cobardía en el peor momento posible y traicionando, encima, la confianza depositada en él por un grupo de personas que se quedan con el culo al aire. Toda la novela, narrada por el mismo Marlow de El corazón de las tinieblas, es un intento de averiguar cómo pudo suceder, por qué un hombre se hunde en el momento cumbre y, en suma, quién es el tal Jim más allá de la apariencia. La genialidad de Conrad consiste en que lo único que se acabe sabiendo de él sea una anécdota. El fulano se habría visto elevado a nada menos que Tuan Jim, Lord Jim, por los remotos indígenas de una isla perdida, que a nadie importa lo más mínimo, tras ayudarlos en un grave asunto jugándose el tipo. Culpa, redención y sacrificio.

Peter O’Toole protagonizó la adaptación cinematográfica, que no he visto, así que no puedo opinar. Eso sí, fue calificada de “deslumbrante película de aventuras» por Luis Martínez en El País, según informa el portal web Filmaffinity. No es raro, en todo caso, que se pensara en O’Toole. Acababa de salir de Lawrence de Arabia (1962), la película más auténticamente conradiana que recuerdo haber visto nunca. Aparte la ecuación “culpa, redención, sacrificio”, tan de Conrad, el cine intentó por primera vez, hasta donde alcanzo, algo tan complicado para un relato en imágenes como poner en escena la “aventura interior”: la que sacude el alma mientras se suceden los lances de la acción aventurera exterior. No es difícil suponer que tanto el director, David Lean, como el guionista final, Robert Bolt, tuvieran en mente a Conrad.

La película se abre con una anécdota trivial que el personaje Lawrence remata con una gracieta de diálogo que la mecánica argumental acabará revelando declaración vital, tanto suya como de los propios Lean y Bolt. “El truco está en que no te importe si te duele”. Puede aplicarse incluso a Conrad, que consagró su obra a desentrañar el dolor que se oculta en el alma de sus protagonistas, impertérritos de puertas afuera pese a la tragedia personal que los corroe. Al final, un personaje circunstancial exclama “¡Señor! ¡Volvemos a casa!” Indiferente, Lawrence calla. Van los dos en coche, suena música militar y por el borde de la carretera marchan soldados y vehículos militares entre los que se dibuja la inconfundible figura, anacrónica y fuera de lugar, de un beduino. Nadie se fija en él, es un elemento del paisaje, pero Lawrence sale de su postración y lo sigue con la mirada, se supone que nostálgica, mientras el coche se aleja. Entonces vuelve a su postración y la pantalla funde a negro. Fin.

El alma en imágenes sin ostentación ni más apoyo que una frase intrascendente. El alma entera hecha película. El truco está en que si te duele, no te importe, Francis Ford Coppola.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: