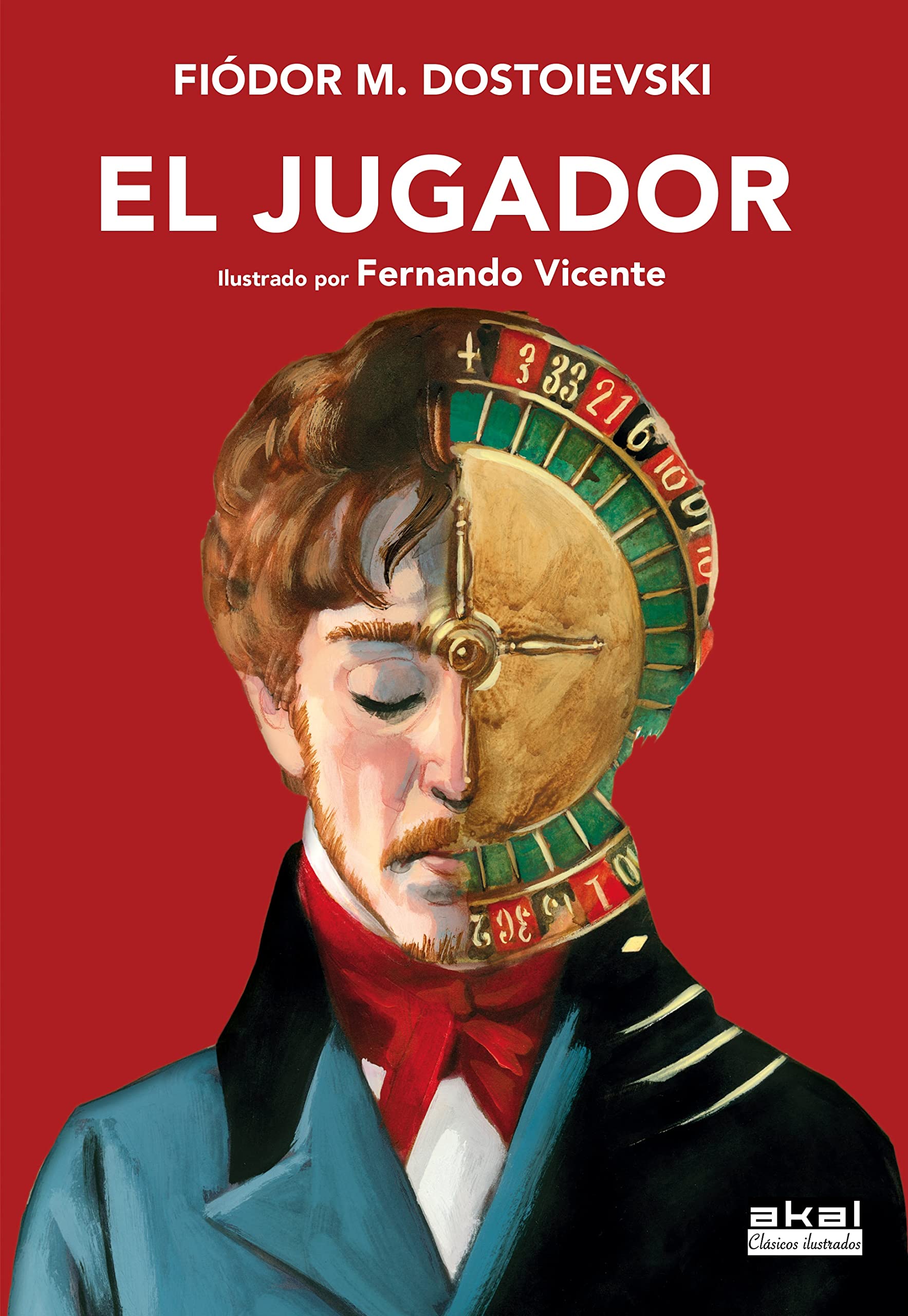

Corría el año 1866, y aunque Fiódor M. Dostoievski estaba enfrascado en la escritura de Crimen y castigo, se ve forzado a crear una novela más: El jugador. Es una historia gestada en condiciones muy complicadas, pues no en vano le fue dictada en poco más de una semana a su secretaria, taquígrafa personal y más tarde segunda esposa, Anna Grigórievna. Por contrato, la fecha límite de entrega de una obra a su editor tocaba a su fin en el otoño de 1866 y, lejos de arredrarse, el gran Fiódor dictó una historia vibrante, insolente y plena de emociones que ya tenía prodigiosamente orquestada en su cabeza. Un lenguaje áspero, directo y sin tapujos revela a un Dostoievski en estado de gracia, ofreciéndonos una historia apresurada, un autor atormentado, un tiempo convulso…, en una edición ilustrada por Fernando Vicente, cuya mirada poética y sus metáforas visuales potencian la belleza y frescura del relato. Pocas novelas emergen y perduran en el tiempo con la tremenda fuerza que sólo un escritor de la talla de Fiódor M. Dostoievski sabe imprimir a una narración.

Zenda adelanta un fragmento de esta nueva edición de El jugador, publicada por Akal.

***

La chusma juega realmente sucio. Ni siquiera tengo nada en contra de la idea de que aquí en las mesas se produzcan numerosos robos de lo más vulgar. Los crupieres, que están sentados en los bordes de las mesas, cuidan de las apuestas y las pagan. Muchísimo trabajo. ¡Vaya unos canallas, también! Franceses, en su mayor parte. Por otro lado, de ninguna manera observo y me fijo aquí para describir el ambiente de la ruleta; me adapto para saber cómo comportarme en el futuro. He notado, por ejemplo, que no hay nada más vulgar que cuando alguien alarga la mano desde debajo de la mesa y se lleva todo lo que se ha ganado. Empieza la discusión, con frecuencia a gritos, y «¡Le ruego encarecidamente que encuentre testigos que demuestren que la apuesta era suya!».

Estaban todos paseando por algún sitio en el parque y únicamente conseguí verla durante la cena. Esta vez no estaba el francés, y el general se mostraba más desenvuelto. Entre otras cosas, estimó necesario hacerme de nuevo notar que no desearía verme sentado a una mesa de juego. En su opinión, se vería seriamente comprometido si yo, de una manera u otra, perdiera más de la cuenta: «Pero incluso en el caso de que usted ganase una gran cantidad, también me comprometería –añadió expresivamente–. Naturalmente, no tengo derecho a disponer de sus actos, pero convenga usted conmigo…». Y en este punto, como era habitual en él, no terminó la frase. Le contesté secamente que yo tenía muy poco dinero y que, en consecuencia, no podía perder una cantidad muy significativa aun en el caso de que me pusiera a jugar. Al subir a mi habitación, conseguí dar a Polina sus ganancias y le anuncié que la próxima vez no jugaría para ella.

—¿Y por qué? –preguntó alarmada.

—Porque quiero jugar para mí –respondí, examinándola sorprendido–, y esto me lo impide.

—Así que usted continúa convencido de que la ruleta es su única salida y salvación –preguntó ella burlonamente.

De nuevo le respondí muy seriamente que sí, que por lo que atañía a mi infalible seguridad de ganar, pues que fuera ridícula, de acuerdo, «pero que me dejara en paz».

Polina Aleksándrovna insistía en que era indispensable repartir con ella las ganancias del día a partes iguales, y me entregó ochenta federicos de oro, al tiempo que me proponía jugar en adelante en las mismas condiciones. Rehusé categóricamente coger mi mitad y le dije que, definitivamente, no podía jugar para los demás no porque no lo deseara, sino porque seguramente perdería.

***

Usted sabe perfectamente qué es lo que me tiene absorbido. Ya que no tengo ninguna esperanza y que a sus ojos soy una nulidad, se lo diré sin rodeos: por todas partes, únicamente la veo a usted, y lo demás me trae sin cuidado. No sé por qué la amo así. ¿Sabía que, quizá, no sea usted en absoluto bonita? Imagínese, ni siquiera sé si usted es bonita de cara. Seguramente usted no tenga un gran corazón, ni un espíritu noble. Es muy probable.

—¿Quizá por eso confía en comprarme con dinero –dijo–, porque no cree en mi nobleza?

—¿Cuándo he confiado yo en comprarla con dinero? –exclamé.

—Usted divaga y ha perdido el hilo. Si no a mí, usted piensa comprar con dinero mi respeto.

—No, no. No es exactamente eso. Ya le dije que me resulta difícil explicarme. Usted me apabulla. No se enfade por mi palabrería. Comprenda usted por qué no puede enfadarse conmigo: sencillamente, estoy loco. Y, por lo demás, me trae sin cuidado si se enfada. Cuando estoy arriba, en mi cuchitril, me basta recordar e imaginarme el roce de su vestido, para estar dispuesto a morderme los puños. ¿Y por qué se enfada conmigo? ¿Porque me declaro su esclavo? ¡Aprovéchese, aprovéchese de mi esclavitud, aprovéchese! ¿Sabía usted que algún día la mataré? Y no porque la deje de querer o porque sienta celos, sino, simplemente, porque a veces siento deseos de comérmela. Usted ríase…

—En absoluto me río –dijo con ira–. Le ordeno que se calle.

Se detuvo, cobrando el aliento a duras penas por la ira. A fe mía que no sé si estaba guapa en ese instante, pero siempre me encantó contemplarla cuando se detenía ante mí, y por eso me encantaba provocar a menudo su cólera. Quizá ella lo notaba y se enfadaba a propósito. Se lo dije.

—¡Qué asco! –exclamó con repugnancia.

—Me trae sin cuidado –continué–. Sepa usted también que es peligroso pasear conmigo. Muchas veces siento deseos irrefrenables de golpearla, de mutilarla, de ahogarla. ¿Cree que no llegaré a tal punto? Usted me saca de quicio. ¿A qué escándalo debo temer? ¿A su cólera? ¿Qué me importa su cólera? Amo sin esperanza, y sé que después de esto la amaré mil veces más. Si alguna vez la mato, también tendré que matarme yo. Lo haré así: me mataré lo más tarde posible, para así sentir el insoportable dolor de su ausencia. Sepa usted algo increíble: cada día la amo más, lo cual es casi imposible. ¿Cómo no voy a ser fatalista después de todo esto? Recuerde hace tres días en Schlangenberg, cuando, provocado por usted, le susurré: «Diga una palabra, y me arrojaré al abismo». Si la hubiera dicho, me habría arrojado. ¿Es posible que no lo crea?

—¡Qué estúpida palabrería! –exclamó.

—En absoluto me importa si es estúpida o inteligente –exclamé–. Sé que delante de usted tengo que hablar, hablar, hablar. Y hablo. Ante usted pierdo todo mi amor propio. Y me da igual.

—¿Por qué tendría que obligarle a saltar del Schlangenberg? –dijo seca y especialmente ofensiva–. Sería del todo inútil para mí.

—¡Magnífico! –exclamé–, ha dicho a propósito ese magnífico «inútil», para aplastarme. Veo a través de usted. La tengo calada. ¿Inútil, dice usted? Pues el placer siempre es útil, y el poder salvaje sin límites (aunque sólo sea sobre una mosca) es también un gozo de la misma especie. El hombre es déspota por naturaleza y le gusta torturar. A usted le encanta hacerlo.

Recuerdo que me observaba con especial atención. Probablemente, mi rostro reflejaba en ese momento todos mis incoherentes y disparatados sentimientos. Ahora puedo recordar que, efectivamente, así discurrió nuestra conversación, casi palabra por palabra, tal y como aquí la he descrito. Mis ojos se inyectaron en sangre. La espuma cuajaba por las comisuras de mis labios. Y en cuanto a Schlangenberg, juro por mi honor incluso ahora que si en ese instante me hubiera ordenado saltar al vacío, ¡lo habría hecho! Si lo hubiera dicho en broma, o con desprecio, o importándole un bledo, ¡también habría saltado!

—¡No! ¿Por qué habría de creerle? –dijo Polina, pero del modo que solamente ella sabe a veces articular; con tal desprecio y escarnecimiento, con tal altivez, que, a fe mía, la hubiera matado en ese instante. Ella corría ese riesgo. Al decírselo, tampoco le mentía.

—¿No es usted un cobarde? –me preguntó de repente.

—No lo sé, quizá sea un cobarde. No lo sé… Hace tiempo que no pienso en ello.

—Si le dijera, «mate a esa persona», ¿la mataría?

—¿A quién?

—A quien yo quiera.

—¿Al francés?

—No pregunte, responda. A quien yo le indique. Quiero saber si estaba hablando en serio –esperaba mi respuesta tan seria y con tanta impaciencia que, en cierto modo, me causó extrañeza.

—¡Pero dígame de una vez qué está pasando aquí! –exclamé–. ¿A qué teme?, ¿acaso a mí? Yo mismo percibo toda esta alteración. Usted es la hijastra de un hombre arruinado y loco que está infectado de pasión por ese diablo de Blanche. Luego está ese francés y su misteriosa influencia sobre usted. Y justo ahora, tan seria, me hace… semejante pregunta. Al menos, ¡que yo sepa de qué se trata! De lo contrario, me volveré loco y haré algo. ¿O le avergüenza dignarse a mostrar su sinceridad? Pero, ¿acaso es posible que sienta vergüenza de mí?

—En absoluto estoy hablando con usted de eso. Le he hecho una pregunta y espero una respuesta.

—¡Claro que mataré! –exclamé–. En cuanto usted me ordene a quién. Pero, ¿acaso puede…? ¿Acaso me lo ordenaría?

—¿Y cree que me compadeceré de usted? Se lo ordenaré, pero yo misma me quedaré al margen. ¿Lo soportará? ¡Claro que no! Quizá mate siguiendo mis órdenes, pero después vendrá a matarme a mí, por haber osado mandárselo.

—————————————

Autor: Fiodor Dostoievski. Ilustrador: Fernando Vicente. Traductor: Sergio Hernández-Ranera. Título: El jugador. Editorial: Akal. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: