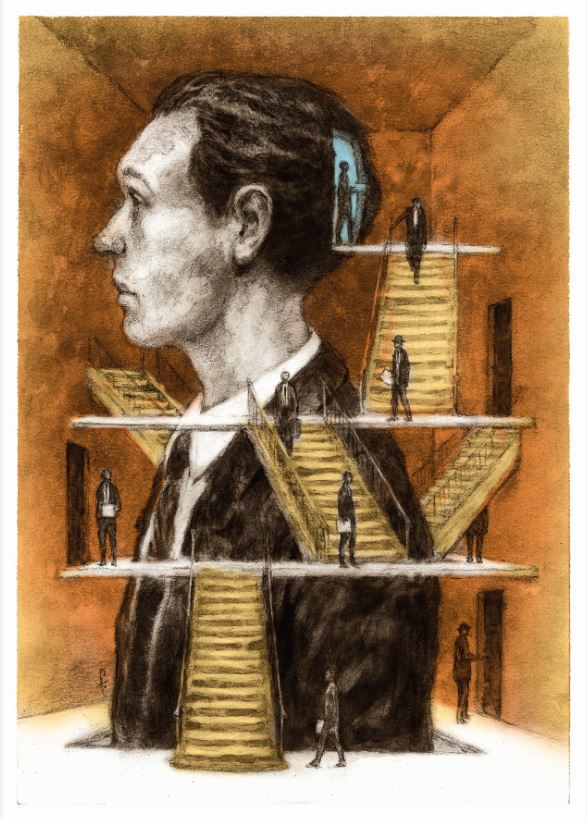

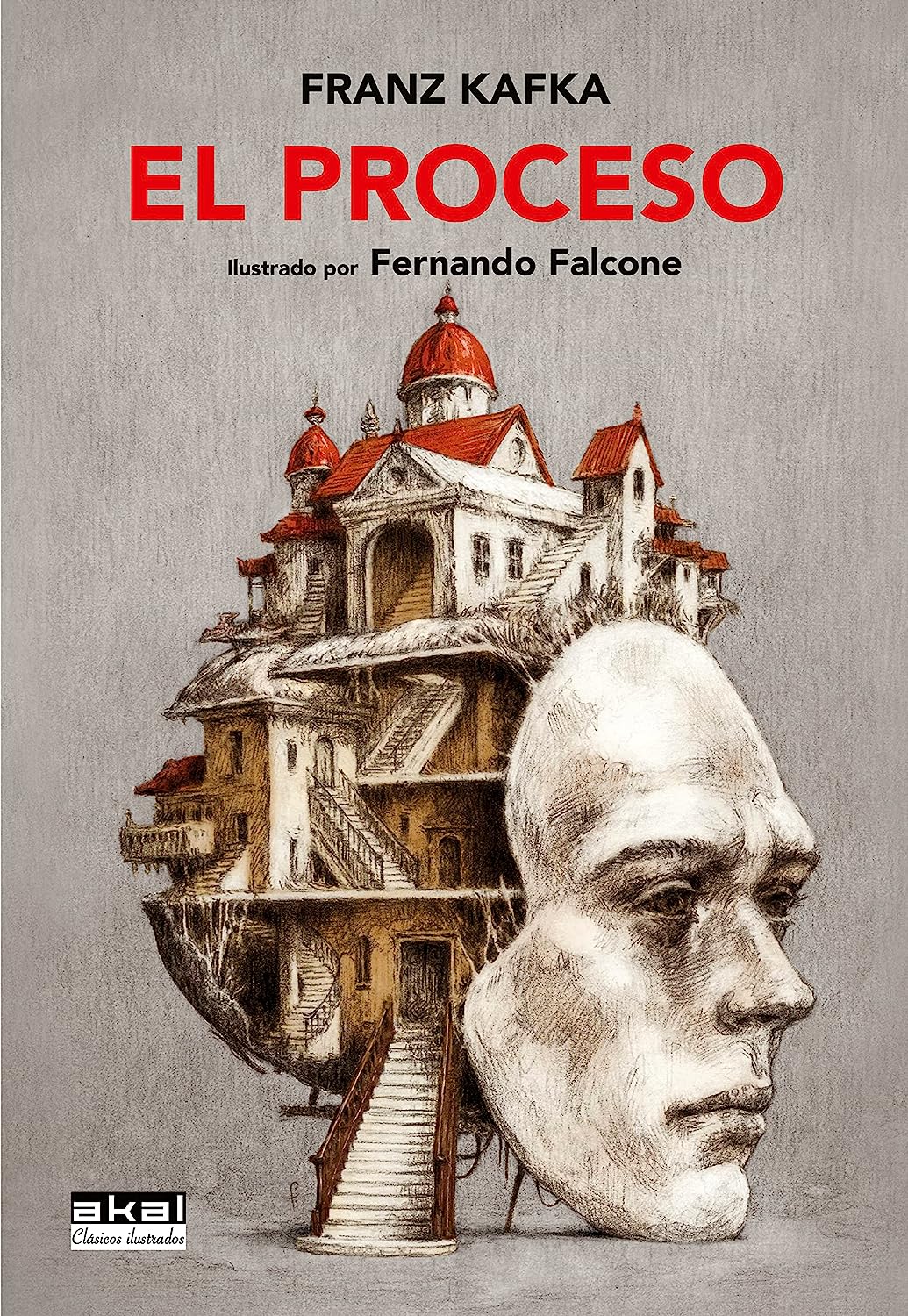

Poco se puede añadir sobre el impacto que la obra de Franz Kafka tuvo, y en verdad sigue teniendo, sobre la evolución de las artes literarias, el desarrollo de la sociedad y, también, la formación del ciudadano. Por eso, nos limitaremos a decir que la nueva edición de El proceso publicada por Akal contiene unas ilustraciones de Fernando Falcone que son una delicia. Sólo por ellas, merece la pena hacerse con un ejemplar de esta novela sobre el absurdo, la burocracia y, en general, la insignificancia de todos nosotros

En Zenda ofrecemos un extracto de la nueva traducción de El proceso (Akal) realizada por Emilio José González García.

***

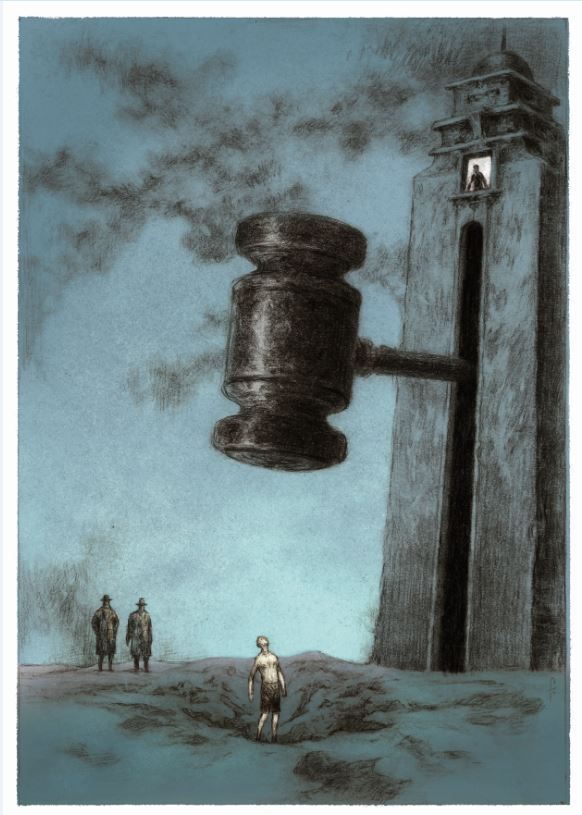

«Eres Josef K.», dijo el sacerdote y separó una mano del pretil haciendo un movimiento difícil de interpretar. «Sí», dijo K., pensaba en la naturalidad con la que había mencionado su nombre anteriormente, desde hacía algún tiempo se había convertido en una carga para él, ahora también conocía su nombre gente a la que veía por primera vez, ¡qué agradable era presentarse antes y que le conociesen a uno sólo a partir de entonces! «Estás acusado», dijo el sacerdote en voz especialmente baja. «Sí», respondió K., «ya me han informado». «Entonces eres el que busco», anunció el sacerdote. «Soy el capellán de la prisión». «Ajá», contestó K. «Te he mandado llamar», explicó el religioso, «para hablar contigo». «No lo sabía», admitió K. «He venido aquí para enseñarle la catedral a un italiano». «Olvida eso, es irrelevante», dijo el religioso. «¿Qué llevas en la mano? ¿Es un libro de oraciones?». «No», respondió K., «es un álbum con los monumentos de la ciudad». «Suéltalo», ordenó el religioso. K. lo tiró con tanta fuerza que se abrió y se deslizó por el suelo arrugando las hojas. «¿Sabes que tu proceso va mal?», preguntó el religioso. «A mí también me lo parece», dijo K. «Me he esforzado todo lo que he podido, pero hasta ahora sin éxito. De todas maneras aún no he terminado el informe». «¿Cómo crees que terminará todo esto?», preguntó el religioso. «Antes pensaba que terminaría bien», respondió K., «ahora a veces lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?». «No», contestó el sacerdote, «pero me temo que terminará mal. Te consideran culpable. Es posible que tu proceso ni siquiera supere los tribunales más bajos. Consideran probada tu culpabilidad, al menos provisionalmente». «Pero yo no soy culpable», protestó K. «Se trata de una equivocación. ¿Cómo puede ser un hombre culpable? Todos somos seres humanos, tanto unos como otros». «Eso es cierto», admitió el sacerdote, «pero así suelen hablar los culpables». «¿Tienes prejuicios en mi contra?», preguntó K. «No tengo ningún prejuicio contra ti», dijo el religioso. «Te lo agradezco», dijo K. «Pero todos los demás implicados en el procedimiento tienen prejuicios en mi contra. Incluso se los transmiten a gente que no tiene nada que ver con él». «Confundes los hechos», dijo el religioso. «El veredicto no llega de pronto, el procedimiento conduce poco a poco a la sentencia». «De modo que así es como funciona», dijo K. agachando la cabeza. «¿Cuál es el siguiente paso que piensas dar en tu caso?», preguntó el sacerdote. «Quiero buscar más ayuda», dijo K. y levantó la cabeza para ver la reacción del religioso. «Hay algunas posibilidades que no he aprovechado todavía». «Buscas demasiada ayuda ajena», censuró el sacerdote, «especialmente entre las mujeres. ¿No te das cuenta de que esa no es la auténtica ayuda?». «A veces podría darte la razón, incluso muchas veces», dijo K., «pero no siempre. Las mujeres tienen mucho poder. Si pudiese lograr que algunas mujeres que conozco trabajasen conjuntamente para mí, debería poder salir adelante. Especialmente con este tribunal que está formado casi exclusivamente por cazadores de mujeres. Muéstrale al juez instructor una mujer a lo lejos y verás cómo pasa corriendo por encima de la mesa del tribunal y del acusado simplemente para llegar el primero». El sacerdote bajó la cabeza hacia el pretil, ahora parecía que el tornavoz del púlpito lo oprimía. ¿Qué clase de tormenta habría fuera? Ya no era un día nublado, era noche cerrada. Ninguna de las vidrieras de los grandes ventanales podía interrumpir la oscuridad de la pared, aunque fuera con un tenue reflejo. Y precisamente ahora el sacristán comenzaba a apagar una a una las velas del altar mayor. «¿Estás enfadado conmigo?», preguntó K. al sacerdote. «Quizá no sabes para qué clase de tribunal trabajas». No obtuvo respuesta. «Sólo hablo de mi experiencia», dijo K. Desde arriba sólo recibió silencio. «No quería ofenderte», dijo K. Entonces el sacerdote le gritó a K. desde el púlpito: «¿Es que no puedes ver más allá de tus narices?». Había gritado con furia, pero al mismo tiempo como quien ve caer a otro y grita sin querer, sin prestar atención, porque él mismo está asustado.

Entonces los dos se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Seguramente el sacerdote no podía distinguir a K. entre la oscuridad que reinaba abajo, mientras que K. veía con claridad al religioso a la luz de la pequeña lámpara. ¿Por qué no bajaba? No había pronunciado ningún sermón sino que se había limitado a darle algunos mensajes a K. que, si los tuviera en cuenta, posiblemente le causasen más daño que beneficio. Pero, en cualquier caso, a K. le parecía indudable la buena intención del religioso, no resultaba imposible ponerse de acuerdo si bajaba, no resultaba imposible recibir de él un consejo decisivo y aceptable, que le mostrase, por ejemplo, no cómo influir en el proceso sino cómo escapar de él, cómo sortearlo, cómo se podía vivir fuera del proceso. Esta posibilidad debía existir, K. había pensado a menudo en ella durante los últimos tiempos. Si el sacerdote sabía de alguna posibilidad como esta, quizá se la comunicara si se lo pedía, a pesar de pertenecer al tribunal y a pesar de haber reprimido su carácter suave e incluso haber llegado a gritar a K.

«¿No te gustaría bajar?», dijo K. «No hay que pronunciar ningún sermón. Ven aquí abajo conmigo». «Ahora ya puedo bajar», dijo el sacerdote, quizá lamentaba su grito. Mientras descolgaba la lámpara del gancho dijo: «Primero tenía que hablar contigo desde la distancia. Si no, me vuelvo muy influenciable y olvido mis obligaciones».

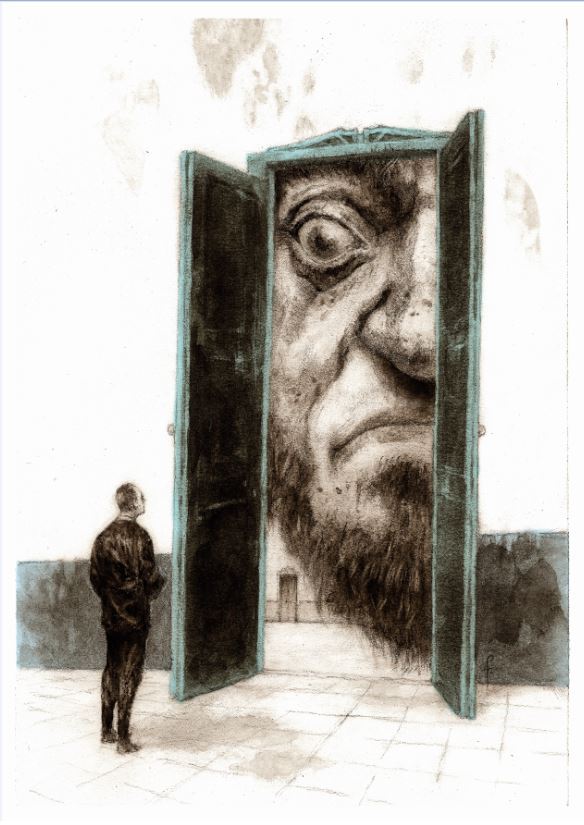

K. lo esperaba junto a la base de la escalera. Ya desde uno de los escalones superiores el sacerdote le tendió la mano mientras descendía. «¿Tienes algo de tiempo para mí?», preguntó K. «Todo el tiempo que necesites», dijo el sacerdote y le pasó la lamparita a K. para que la llevase. En la cercanía tampoco se perdía cierta solemnidad de carácter. «Eres muy amable conmigo», dijo K. Paseaban juntos por la oscura nave lateral. «Eres una excepción entre todos los miembros del tribunal. Confío más en ti que en cualquiera de ellos, por muchos que conozca. Contigo puedo hablar con franqueza». «No te engañes», dijo el sacerdote. «¿En qué me estoy confundiendo entonces?», preguntó K. «Te engañas respecto al tribunal», contestó el sacerdote, «en los escritos introductorios a la ley se habla de este engaño: ante la ley se encuentra un guardián. Un hombre del campo se acerca a este guardián y le pide poder entrar en la ley. Pero el guardián le responde que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y entonces le pregunta si después podrá entrar. “Es posible”, dice el guardián, “pero ahora no”. Como la puerta a la ley está abierta, como siempre, y el guardián se hace a un lado, el hombre se echa hacia delante para ver el interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo nota se ríe y dice: “Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero ten esto en cuenta: soy poderoso. Y yo sólo soy el más bajo de los guardianes. Pero ante cada una de las salas que siguen hay guardianes cada vez más poderosos. Incluso a mí me resulta insoportable mirar al tercero”. El hombre del campo no había esperado tales dificultades, la ley debe ser accesible para cualquiera en todo momento, piensa, pero al mirar entonces con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de piel, su nariz, grande y puntiaguda, su larga barba tártara, negra y delgada, decide que prefiere esperar hasta obtener la autorización para entrar. El guardián le ofrece un taburete y le permite sentarse a un lado de la puerta. Permanece allí sentado durante días y años. Lleva a cabo muchos intentos para que le dejen entrar y fatiga al guardián con sus ruegos. El guardián efectúa pequeños interrogatorios, le pregunta por su pueblo y por muchas otras cosas, pero pregunta con indiferencia, como hacen los grandes señores, y al final siempre le dice que aún no le puede dejar pasar. El hombre, que se había provisto de muchas cosas para el viaje, las emplea todas, por valiosas que sean, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero diciendo: “Lo acepto simplemente para que no creas que es porque no lo has intentado todo”. A lo largo de los años el hombre observa casi ininterrumpidamente al guardián. Olvida a los otros guardianes y llega a la conclusión de que el primero es el único obstáculo para penetrar en la ley. Durante los primeros años maldice a gritos su mala suerte, más tarde, ya anciano, se limita a gruñir entre dientes. Se vuelve senil y, como en los años de estudio del guardián ha llegado a reconocer incluso las pulgas de las solapas de piel, le ruega también a las pulgas que le ayuden a persuadir al guardián. Al final se debilita la luz de sus ojos y ya no sabe si oscurece en realidad o si son sus ojos los que le engañan. Pero sí puede reconocer un resplandor inextinguible que parte de la puerta de la ley y se abre paso por entre las tinieblas. Apenas le queda tiempo de vida. Antes de su muerte todas las experiencias acumuladas en aquel tiempo cristalizaron en una pregunta que aún no le había formulado al guardián. Le hizo una seña porque ya no podía levantar su entumecido cuerpo. El guardián tuvo que agacharse mucho porque la diferencia de estatura había cambiado bastante en perjuicio del hombre. “¿Qué más quieres saber ahora?”, preguntó el guardián, “eres insaciable.” “Si todo el mundo aspira a conocer la ley”, dijo el hombre, “¿cómo es posible que en todos estos años nadie más que yo haya exigido entrar?”. El guardián se da cuenta de que el hombre está a punto de morir y, para que lo oiga a pesar de lo debilitado de sus sentidos, le grita: “Nadie más hubiese podido pasar porque esta entrada te estaba destinada sólo a ti. Ahora me iré y la cerraré”».

«Así que el guardián engañó al hombre», dijo inmediatamente K., fascinado por la historia. «No te precipites», dijo el sacerdote, «no aceptes opiniones ajenas sin comprobarlas. Te he contado la historia según aparece en los escritos, palabra por palabra. Ahí no se habla de ningún engaño». «Pero está claro», dijo K., «y tu primer comentario era del todo cierto. El guardián no le da la información que podría haberle salvado hasta que al hombre ya no le sirve de nada». «No le preguntó antes», dijo el sacerdote, «ten en cuenta además que él sólo era un guardián y que, como tal, cumplió con su obligación». «¿Por qué crees que cumplió con su obligación?», preguntó K. «No la cumplió. Su obligación quizá fuera impedir la entrada a todos los extraños, pero tenía que haber dejado pasar a este hombre para quien estaba destinada la entrada». «No has puesto suficiente atención a lo que dice el escrito y modificas la historia», dijo el sacerdote. «La historia contiene dos explicaciones importantes del guardián sobre el acceso a la ley, una al principio, una al final. La primera cita dice: “que en ese momento no puede permitirle la entrada”, y la otra: “esta entrada te estaba destinada sólo a ti”. Si existiera una contradicción entre estas dos explicaciones, entonces tendrías razón y el guardián habría engañado al hombre. Pero no hay ninguna contradicción. Todo lo contrario, la primera explicación sugiere incluso la segunda. Casi podría decirse que el guardián excede sus obligaciones al ofrecer al hombre la posibilidad de un futuro acceso. En aquel momento parece que su única obligación es rechazar al hombre. Y de hecho a muchos intérpretes del texto les asombra que el guardián haya llegado a hacer esta indicación, porque parece adorar la exactitud y cumple celosamente su función. Durante todos esos años no abandona su puesto y sólo en el último momento cierra la puerta; es muy consciente de la importancia de su servicio, porque dice “soy poderoso”; respeta a sus superiores, ya que dice “soy el más bajo de los guardianes”; cuando se trata de cumplir con su obligación, no se le puede conmover ni irritar, porque se dice del hombre que “fatiga al guardián con sus ruegos”; no es charlatán, porque en todos esos años se dice que sólo “pregunta con indiferencia”; no se le puede sobornar, porque al recibir regalos dice “lo acepto simplemente para que no creas que es porque no lo has intentado todo”, y, por último, su aspecto también indica un carácter meticuloso, su nariz, grande y puntiaguda, su larga barba tártara, negra y delgada. ¿Puede haber un guardián más fiel a su deber? Sin embargo, en el guardián confluyen además otros rasgos de carácter que resultan muy favorables para el que está solicitando la entrada y que indican que pudiera haberse extralimitado en sus obligaciones con aquella alusión a una posibilidad futura. No se puede negar que es algo inocente y al mismo tiempo un poco engreído. Incluso si sus declaraciones sobre su poder y sobre el poder de los otros guardianes y sobre lo insoportable que le resulta mirar a aquellos, digo que, incluso aunque todas estas declaraciones en sí puedan ser correctas, la forma en la que las realiza muestra que la inocencia y el orgullo enturbian su visión. Los intérpretes opinan al respecto que comprender correctamente una cosa e interpretar la misma cosa de manera errónea no es algo del todo incompatible. En cualquier caso, hay que suponer que esta inocencia y este orgullo, por insignificante que sea su manifestación, debilitan la vigilancia de la entrada, son lagunas en el carácter del guardián. A esto hay que añadir que el guardián parece ser amable por naturaleza, por lo que no siempre actúa como corresponde a su profesión. Ya al comienzo se permite la broma de invitar al hombre a que entrara, a pesar de la prohibición explícita que acababa de recibir; después no le ordena que se vaya, sino que le da un taburete, como pone allí, y le deja sentarse al lado de la puerta. La paciencia con la que soporta a través de todos esos años los ruegos del hombre, los pequeños interrogatorios, la aceptación de los regalos, la elegancia con la que permite que, en su presencia, el hombre maldiga a gritos su mala suerte, causada en este caso por el guardián, todo esto permite deducir ciertos visos de compasión. Y al final, a una seña del hombre, incluso llega a agacharse hasta él para darle ocasión de formular una última pregunta. Tan sólo muestra una débil impaciencia –el guardián sabe que todo ha terminado– en las palabras: “Eres insaciable”. Algunos van incluso más allá en interpretaciones de este tipo y opinan que las palabras “eres insaciable” expresan una especie de admiración amigable y no libre de condescendencia. En cualquier caso, esto permite deducir una concepción del guardián distinta a la que tú ves». «Tú conoces la historia mejor que yo y desde hace más tiempo», dijo K. Se quedaron en silencio durante unos instantes. Entonces dijo K.: «¿Así que crees que no engañaron al hombre?». «No me malinterpretes», dijo el religioso, «simplemente te muestro las opiniones al respecto. No debes atender demasiado a las opiniones. Los escritos son inalterables y las opiniones a menudo sólo expresan la desesperación que causan. En este caso existe incluso una interpretación según la cual es precisamente el guardián el engañado». «Eso es ir demasiado lejos», dijo K. «¿Cómo se justifica?». «La justificación», respondió el religioso, «parte de la simpleza del guardián. Se dice que no conoce el interior de la ley, sino sólo el camino que debe vigilar constantemente desde la entrada. La idea que tiene del interior se considera infantil y se supone que él mismo teme aquello con lo que quiere asustar al hombre. Sí, su miedo es mayor que el del hombre, que no desea nada más que entrar incluso después de haber oído hablar de los espantosos guardianes del interior, mientras que el guardián no desea entrar o al menos no se dice nada al respecto. Otros opinan que tiene que haber estado dentro con anterioridad porque lo han contratado para servir a la ley y eso sólo puede haber sucedido en el interior. A esto se puede responder que también pueden haberlo contratado como guardián desde dentro y que no ha podido adentrarse demasiado porque ya la visión del tercer guardián le resulta insoportable. Además, no se indica que durante todos esos años contara algo sobre el interior, a parte del comentario sobre los guardianes. Podrían habérselo prohibido, pero tampoco se dice nada de ninguna prohibición. De todo esto se extrae la conclusión de que no sabe nada sobre el aspecto ni el significado del interior y por eso está engañado. Pero también frente al hombre del campo está engañado porque está subordinado a este hombre y no lo sabe. Se puede reconocer que trata al hombre como a un inferior en muchas ocasiones que todavía recordarás. Pero según esta interpretación se destaca igualmente que, de hecho, es inferior a aquel. Principalmente es inferior en relación a la libertad. En realidad, el hombre es libre, puede ir a donde quiera, sólo la entrada en la ley le está prohibida y además sólo se lo prohíbe una única persona, el guardián. Si se sienta en un banco al lado de la puerta y se queda allí toda la vida, lo hace voluntariamente, en la historia no se habla de ninguna imposición. El guardián, por el contrario, está vinculado a su puesto a causa de su cargo, a todas luces no puede alejarse de allí, pero tampoco puede pasar al interior aunque así lo quisiera. Además, está al servicio de la ley, pero sólo sirve a esta entrada, o lo que es lo mismo, sólo sirve al hombre para el que está destinada la entrada. También por esta razón es inferior a él. Puede suponerse que durante muchos años, lo que tarda un hombre en ser adulto, en cierto modo llevó a cabo su servicio inútilmente, porque se dice que llegó un hombre, esto es, un adulto, así que el guardián tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder cumplir su cometido, viéndose obligado a esperar después todo el tiempo que le placiera al hombre, que vino voluntariamente. Pero también el final de su cometido viene determinado por la muerte del hombre, así que hasta el final está subordinado a él. Y continuamente se resalta que el guardián no parece saber nada de esto. No aparece nada de esto de forma explícita, porque, según esta interpretación, el guardián sufre un engaño mucho más grave que afecta a su trabajo. Al final habla de la entrada e indica “Ahora me iré y la cerraré”, pero al principio se dice que la puerta de la ley está abierta como siempre; pero si está siempre abierta, esto es, siempre, independientemente de lo que dure la vida del hombre a la que está destinada, entonces el guardián no podrá cerrarla. Aquí las interpretaciones difieren sin poder determinar si al anunciar que va a cerrar la puerta el guardián quiere ofrecer una respuesta, remarcar su sentido de la responsabilidad o si quiere apesadumbrar y entristecer al hombre incluso en sus últimos momentos de vida. A pesar de eso, muchos concuerdan en que no será capaz de cerrar la puerta. Incluso creen que, al menos al final, su conocimiento es inferior al del hombre, ya que este ve el resplandor que parte de la entrada a la ley, mientras que el guardián, como es su obligación, está de pie dándole la espalda a la entrada y no muestra a través de ningún comentario que ha percibido el cambio». «Está bien razonado», dijo K., que había repetido para sí alguna de las explicaciones del sacerdote. «Está bien razonado y ahora yo también creo que el guardián está engañado. Eso, sin embargo, no implica que renuncie a mi interpretación anterior, porque creo que ambas se complementan en parte. Decía que se engaña al hombre. Si el guardián ve con claridad, se puede dudar al respecto, pero si el guardián ha sido engañado, entonces necesariamente transmite su confusión al hombre. En este caso el guardián no es ningún embustero, pero es tan simple que había que echarlo a patadas de su puesto. Tienes que tener en cuenta que el engaño en el que se encuentra el guardián no le perjudica, pero al hombre le causa infinitos inconvenientes». «Aquí te encuentras con una interpretación contraria», dijo el sacerdote. «Algunos opinan que la historia no le da a nadie el derecho de juzgar al guardián. Nos parezca lo que nos parezca, en cualquier caso es un servidor de la ley, así que pertenece a la ley y por lo tanto es ajeno al juicio humano. Entonces tampoco se puede creer que el guardián esté subordinado al hombre. Gracias a su servicio, incluso estando vinculado sólo a la entrada de la ley, es infinitamente superior a cualquiera que viva en libertad sobre la tierra. El hombre acaba de llegar a la ley, el guardián ya está allí. La ley le ha solicitado su servicio, dudar de su dignidad significaría dudar de la ley». «No estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación», dijo K. meneando la cabeza, «porque, si se acepta, es necesario considerar todo lo que dice el guardián como cierto. Pero eso no es posible, tú mismo lo has justificado con todo detalle». «No», dijo el religioso, «no hay que considerarlo todo cierto, sólo hay que considerarlo necesario». «Qué interpretación más desoladora», dijo K. «La mentira se convierte en lo que ha de ordenar el mundo».

—————————————

Autores: Franz Kafka y Fernando Falcone. Título: El proceso. Traducción: Emilio José González García. Editorial: Akal. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: