No deja de resultar curioso que, cuando el invierno parece haber reducido el mundo a lo esencial —es decir, a casi nada—, sea precisamente entonces cuando el árbol revela su verdadero exceso. La frondosidad, que en las demás estaciones se diría lo importante, era solo un tapiz; ahora, despojado de esa decoración efímera, el árbol muestra lo que siempre fue: una obstinada voluntad de ramificarse hacia un cielo que no garantiza ni respuesta ni consuelo. Es como si una mente, de pronto, se dejara ver sin pensamientos, solo con el entramado desnudo que los hace posibles.

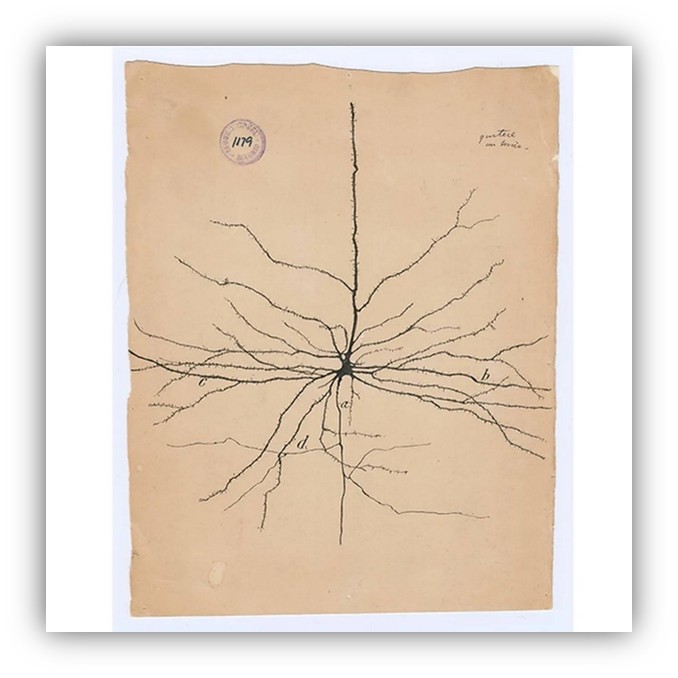

Cualquiera que se coloque bajo estas copas deshojadas y mire hacia arriba podría creer por un instante que se halla dentro de un cerebro agrandado hasta lo inabarcable. Lo que se extiende sobre la cabeza no son simples ramas, sino axones y dendritas colosales que han decidido organizar un congreso silencioso entre la tierra y las nubes. El cielo invernal, de un gris uniforme, hace de lámina teñida; la tormenta que no termina de llegar es solo un reactivo más en la vieja química de la visión. Cajal necesitó nitrato de plata para que las neuronas se hicieran visibles; aquí basta con un mediodía plomizo y una cierta disposición a mirar como si se mirara a través de un microscopio desmesurado.

Se ha repetido hasta la saciedad que las neuronas, según las dibujó Cajal —con ese gesto del historiador que transcribe una lengua olvidada—, eran árboles en miniatura. Quizá habría que invertir la comparación y admitir que los árboles, en días como estos, son neuronas gigantes, neuronas que se han permitido el lujo de crecer hacia fuera del cráneo del mundo, atravesando todas las bóvedas posibles —de piedra, de aire, de nubes— para clavar sus prolongaciones en lo inalcanzable. Así se entiende su apariencia de caótica abundancia: no es que quieran tocarse unas a otras sin descanso, sino que ensayan, con torpeza majestuosa, la vieja ambición de la materia pensante, la de establecer al menos un contacto con aquello que la excede. Si en las láminas de Cajal las espinas dendríticas parecían dedos que insisten en la vecindad del misterio, aquí son varillas oscuras que arañan un cielo que no contesta.

A Cajal lo llamaban, con cierta ironía benévola, el “Don Quijote del microscopio”: ese caballero errante cuya lanza no era una lanza sino una aguja teñida de plata, cuyo campo de batalla no eran los molinos de Castilla sino los campos infinitesimales del sistema nervioso. Porque Cajal no veía locura en el Quijote cervantino, sino lealtad al deber, ese “idealismo incorregible” que debe estar, pensaba, en el epicentro de cualquier ciencia legítima. Para el histólogo español, el Hidalgo no era un demente sino un caballero de férreos ideales que había optado conscientemente por ser profundamente leal a sus convicciones. Y esa misma lealtad debería caracterizar al investigador científico: la adhesión inquebrantable a la verdad, aunque esta fuera esquiva, aunque habitara en tinieblas.

El investigador, según Cajal, debe poseer aquello que Cervantes había encarnado en sus dos personajes: algo de la fe quijotesca en lo imposible, en lo hermoso, en la armonía de las cosas, temperado —eso sí— por el sentido común de Sancho Panza. El temperamento artístico que busca contemplar el número, la belleza y la armonía, pero refrenado por un sano sentido crítico capaz de evitar los arranques temerarios de la fantasía. Los dibujos de Cajal son exactamente eso: documentos donde la obsesión quijotesca del detalle se somete a la implacable disciplina de lo observable, donde la lealtad al deber científico —ese quijotismo depurado de las roñas de la ignorancia— plasma en tinta y papel la estructura íntima del mundo.

Pero ¿de dónde procedía la capacidad de Cervantes para crear semejante obra? Cajal lo sabía: del cautiverio, del dolor, de esa larga oscuridad donde la mente no tiene más remedio que dialogar consigo misma. Lepanto, la prisión sevillana, los años de esclavitud en Argelia: tinieblas reales de las que surgió un libro donde la luz brota no de la iluminación sino de la aceptación de los propios límites. Las grandes desgracias desmantelan voluntades, pensaba Cajal, pero también las refinan. Y así como Cervantes descendió a esas tinieblas, el investigador científico debe atreverse a descender a las tinieblas microscópicas del sistema nervioso, sabiendo que jamás conocerá completamente lo que ve.

Desde abajo, los cruces y superposiciones de las ramas componen una escritura ilegible, una caligrafía sin alfabeto a la que, sin embargo, uno se siente tentado de atribuir un sentido. Así dibujaba Cajal: intentando transcribir una lengua que permanece muda, que existe, pero no habla. Sospechaba que esa geometría repetida en el interior de todos nosotros era una forma de texto, una escritura dirigida al tiempo, que todo lo conecta y todo lo borra, el único capaz de descifrar lo que dicen estas ramificaciones que nunca parecen querer llegar a ninguna parte. Tal vez por eso, cuando se mira fijamente este entramado durante un rato, empiezan a aparecer figuras que no estaban: rostros entrevistos, perfiles que se deshacen, sombras colgando de las horquillas de las ramas, como si los fantasmas del laboratorio hubieran abandonado la lámina de cristal para subirse a los árboles.

Y quizá sea ahí donde convergen, por fin, Cajal y Cervantes: en la convicción de que la verdad merece la lealtad, aunque sea esquiva, aunque habite en tinieblas. Entre la tierra donde arraigan las raíces y el cielo indiferente de las nubes se tiende este sistema nervioso vegetal que no sabe lo que piensa, pero persiste. Y el observador entiende de pronto que también él es solo una rama más, una prolongación diminuta de un pensamiento ajeno que, a fuerza de repetirse, ha acabado por llamarse mundo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: