De las muchas criaturas fabulosas que han poblado la literatura y el cine, la mujer fatal es una de las más recurrentes y proteicas de los dos últimos siglos, si bien forma parte de una antigua estirpe que se remonta hasta la inconstante Helena clásica que motivó la guerra de Troya o la temeraria Eva bíblica que condenó a la humanidad entera. A través del análisis de personajes literarios —de Carmen a Lolita— o cinematográficos —la Madeleine de Vértigo y la Conchita de Ese oscuro objeto del deseo—, la autora examina el mito de la temible ´femme fatale´ partiendo de un cambio de perspectiva: ¿y si, más que atestiguar el carácter funesto de ciertas mujeres, el estereotipo delatase una representación del deseo masculino singularmente aciaga? Como en una trama de intriga, este libro invita al lector a seguir la pista de los hombres que hay detrás de esas mujeres míticas, a las que la tradición ha señalado quizá tan sólo para desviar la atención y ocultar las pruebas más cruciales.

Zenda adelanta un fragmento de Hombres fatales. Metamorfosis del deseo en la literatura y el cine, de Elisenda Julibert (Acantilado).

***

INTRODUCCIÓN

LA SUSANA DE GENTILESCHI

Para mí, sólo hay dos clases de mujeres:

diosas o felpudos.PABLO PICASSO

(según FRANÇOISE GILOT,

Vida con Picasso)La glorificación del carácter femenino

trae consigo la humillación de todas las

que lo poseen.THEODOR W. ADORNO,

Minima moralia

Quien viaja por Europa y, como tantos otros turistas, ya sea por auténtico interés, por sentido del deber o—como me ocurre a mí—por falta de imaginación, visita los principales museos de las ciudades adonde va a parar, al cabo de los años termina percatándose de que en la pintura occidental hay una serie de temas que se repiten o de personajes que reaparecen a lo largo de dilatados períodos y diversos estilos: la Anunciación, la Pasión, la Crucifixión, la Última Cena, o bien Diana, Venus, Leda y el cisne, Apolo y Dafne, así como infinidad de batallas que, según a mí ha acabado pareciéndome, son todas la misma. Y es muy posible que al cabo de los años, tras visitar diversas ciudades y museos, aprenda a reconocer los temas precisamente por la repetición de ciertas figuras. Advertirá entonces que muchas obras representan una variación que ya identifica y disfruta a fuerza de ver cuadros, porque habrá observado con frecuencia, por ejemplo, a un grupo de hombres congregados en torno a Jesús, uno de los cuales hunde el índice, a veces con expresión de asombro, otras de incredulidad, en el costado del crucificado, cuya actitud también varía en las distintas representaciones, y en ocasiones (sobre todo a partir del Barroco) él mismo lleva la mano del incrédulo hasta la llaga; o a un joven que unas veces corre tras una muchacha cuyos brazos se ramifican y otras simplemente la contempla tratando de abrazarla mientras sus preciosos pies echan raíces en el suelo o sus suaves muslos se desfiguran en un tronco nudoso. Los innumerables cuadros expuestos en las paredes de los museos reelaboran un determinado repertorio de temas, y uno de ellos—en el que tal vez no se haya reparado porque, aunque persistente, es algo más discreto—es el de Susana y los viejos, que, como muchos otros, está inspirado en las Escrituras, más concretamente en un pasaje del Libro de Daniel que sólo se encuentra en la versión griega de la Biblia conocida como Septuaginta (Daniel 13, 1 -64).

Cuenta el relato bíblico que Susana era una joven muy bonita a la que desposó Joaquín, un judío próspero que vivía en Babilonia. El palacio de este hombre rico poseía unos grandes jardines a los que acudían por las mañanas sus conciudadanos a resolver conflictos, dado que allí solía encontrarse a los dos ancianos a quienes la ciudad, confiando en su sabiduría, había nombrado jueces. Al mediodía, cuando todo el mundo se retiraba, Susana aprovechaba para salir a pasear por el jardín solitario sin ser vista, como correspondía a las celosas costumbres de los primeros judíos y de tantos otros pueblos —que nos parecerían más legendarias que probables si no fuera porque aún hoy se conservan—. El caso es que, a pesar de la discreción de la joven, los dos ancianos, que tenían acceso a la casa de Joaquín, la veían salir cada mediodía a los jardines y, a fuerza de cruzarse con ella e imaginarla paseando en solitario (¡qué desperdicio!), empezaron a desear hacerle compañía. Curiosamente, cada uno de ellos pasó días procurando arrastrar a su compañero hasta la puerta de los jardines para verla entrar, pero sin mencionar su fantasía secreta, que no era otra que poseer a Susana. Y puesto que el deseo era el mismo, parece que también debían ser idénticas las tretas para avivarlo. Así que un día, después de despedirse a la entrada del jardín e irse cada uno por su lado, los dos decidieron volver sobre sus pasos para contemplar a sus anchas a Susana, y, claro, se encontraron de nuevo en la puerta. Sólo entonces, al preguntarse uno al otro el motivo del inesperado encuentro, se atrevieron a confesarse mutuamente su pasión, y así se les ocurrió aliarse para sorprender juntos a la joven cuando estuviera sola.

La ocasión se presentó un mediodía en que Susana salió a pasear como de costumbre con sus doncellas, pero, dado que hacía calor, les pidió que le trajeran de palacio aceites para darse un baño en la fuente del jardín. En lo que regresaban las criadas y Susana se desnudaba, los dos ancianos se acercaron a ella e intentaron persuadirla —como no podía ser de otro modo tratándose de dos sabios— de que satisficiera sus deseos: en caso de negarse la acusarían de haber despedido a las doncellas para amancebarse con un joven que había huido al llegar ellos. Aunque los ancianos no parecían dejarle alternativa, Susana se negó a complacerlos, cuenta la Biblia, porque era «temerosa de Dios» y había sido educada por sus padres «según la ley de Moisés», o quizá, simplemente, porque la repugnancia le impidió razonar y valorar qué le convenía (el asco, como la inclinación, no es racional). Sea como sea, los viejos no consiguieron convencer a la joven y cumplieron su palabra: la acusaron públicamente de traicionar al marido con un muchacho al que no habían logrado capturar porque era fuerte y se había zafado sin dificultad de unos pobres ancianos. Se celebró el juicio, los dos jueces condenaron a Susana a la lapidación, y de no ser por uno de esos giros de la fortuna, o de la gracia divina, que no desvelaré para no arruinarle la historia a quien no la conozca, la joven esposa de Joaquín sería tan sólo una de las innumerables adúlteras lapidadas, ninguna de las cuales se menciona en la Biblia.

Las representaciones pictóricas medievales de la historia de Susana y los viejos suelen ilustrar el momento del juicio, pero a partir del Renacimiento los pintores empezaron a mostrar una unánime preferencia por la escena en que los ancianos descubren a Susana bañándose y se disponen a hacerle su propuesta. No hay duda de que dicha preferencia ofrecía a los artistas un legítimo pretexto para pintar—y así compartir—el propio ideal de mujer bonita con poca ropa. De modo que en muchos de los cuadros con los que topamos en los museos titulados Susana y los viejos vemos a una mujer joven de rostro ideal (es decir, sin rostro), más o menos voluptuosa según la época, con un paño que a duras penas le cubre el sexo y deja ver los pechos, el vientre y los muslos, acompañada, a más o menos distancia según los casos, de dos ancianos inexpresivos o muy alegres, pero nunca particularmente amenazadores.

En el cuadro del Veronés, que está en el Prado, Susana parece conversar de algo muy interesante con dos señores— más venerables que decrépitos—mientras con la mano derecha oculta un pecho desnudo y con la izquierda intenta cubrirse el trasero con una preciosa tela plateada con motivos florales dorados, como quien tras darse un baño en el mar se encuentra con unos conocidos y aprovecha para secarse mientras charla con ellos. Es cierto que uno de los dos señores parece vehemente, pero nada en la actitud atenta de Susana, de perfil, ni en su postura corporal (sólo el pie apoyado en el escalón indica sutilmente que procura alejarse de los dos personajes masculinos) permite sospechar el tipo de intercambio que está teniendo lugar, sobre todo porque el segundo de los ancianos se inclina hacia la muchacha en una civilizada actitud de reverencia. A la placidez general de la escena contribuye el paisaje: una fuente con un surtidor, un pequeño huerto de limoneros, unos esbeltos cipreses y, al fondo, un clásico palacio de mármol perfectamente proporcionado y armonioso recortado sobre el cielo. Casi podemos oír el amable borboteo del agua, pues a nuestra derecha, a la altura de la mano del anciano atento, hay otro surtidor que constituye el primer plano y parece el auténtico tema del cuadro, un prodigio desde el punto de vista de la representación de la profundidad, tan sutil que apenas se advierte en las reproducciones. Todo el cuadro es, de hecho, un alarde de sutileza, puesto que sólo si se conoce la historia es posible advertir los tenues signos de la agresión.

En el cuadro de Tintoretto sobre el mismo tema, que se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena y también es todo un prodigio desde el punto de vista compositivo, de la perspectiva y la profundidad, Susana está de nuevo en su jardín, esta vez bastante más exuberante y silvestre, un perfecto locus amoenus, a juzgar por el estanque en el que nadan unos patos y abrevan dos ciervos. Aquí, los viejos se asoman cautamente a los lados de un seto cubierto de rosales que aísla la fuente del resto de los jardines, tras el que ella, completamente desnuda y adornada con pendientes y brazaletes, como una odalisca, ha apoyado un espejo en el que se contempla, complacida, mientras se lava un pie con expresión abstraída, ajena a la presencia de los dos extraños. Para quien ignora la historia de Susana, el cuadro es una lograda exaltación del gusto por las mujeres, pero para quien la conoce hay en la versión de Tintoretto algo turbador, pues elabora el motivo bíblico como una especie de inesperado correlato femenino de Narciso, de modo que la suerte de la joven vanidosamente ensimismada—una suerte, por lo demás, imposible de anticipar a partir de la imagen— sería una especie de némesis: no te ahogarás pero…

En el cuadro de Rubens que pertenece a la colección suiza Zanchi, Susana, pese a estar situada a la izquierda, vuelve a ser el centro, en buena medida gracias a una piel tan clara, tan lechosa, que inevitablemente atrae la vista del observador, mientras que las figuras de los dos ancianos se confunden con los colores más oscuros, aunque alegres, del paisaje de fondo, en el que se representa, una vez más, el jardín y el palacio. La joven es aquí una típica mujer rubensiana: entrada en carnes (la única mano que se ve es tan rechoncha, tan tierna, que parece de bebé), rubísima (como Hélène Fourment), y está acuclillada, ofreciéndole la espalda y una nalga al observador, pero con el rostro vuelto hacia él, mirándolo, en la posición y la actitud de la mujer a la que se sorprende en el baño de la propia alcoba. Por la derecha asoman los dos viejos, más expresivos que en otros cuadros, bufonescos, como un simple pretexto para ofrecer la cabeza vuelta de Susana al observador, pero también, quizá, como un comentario jocoso a propósito de su previsible mirada: «Así luces tú al contemplar este espectáculo».

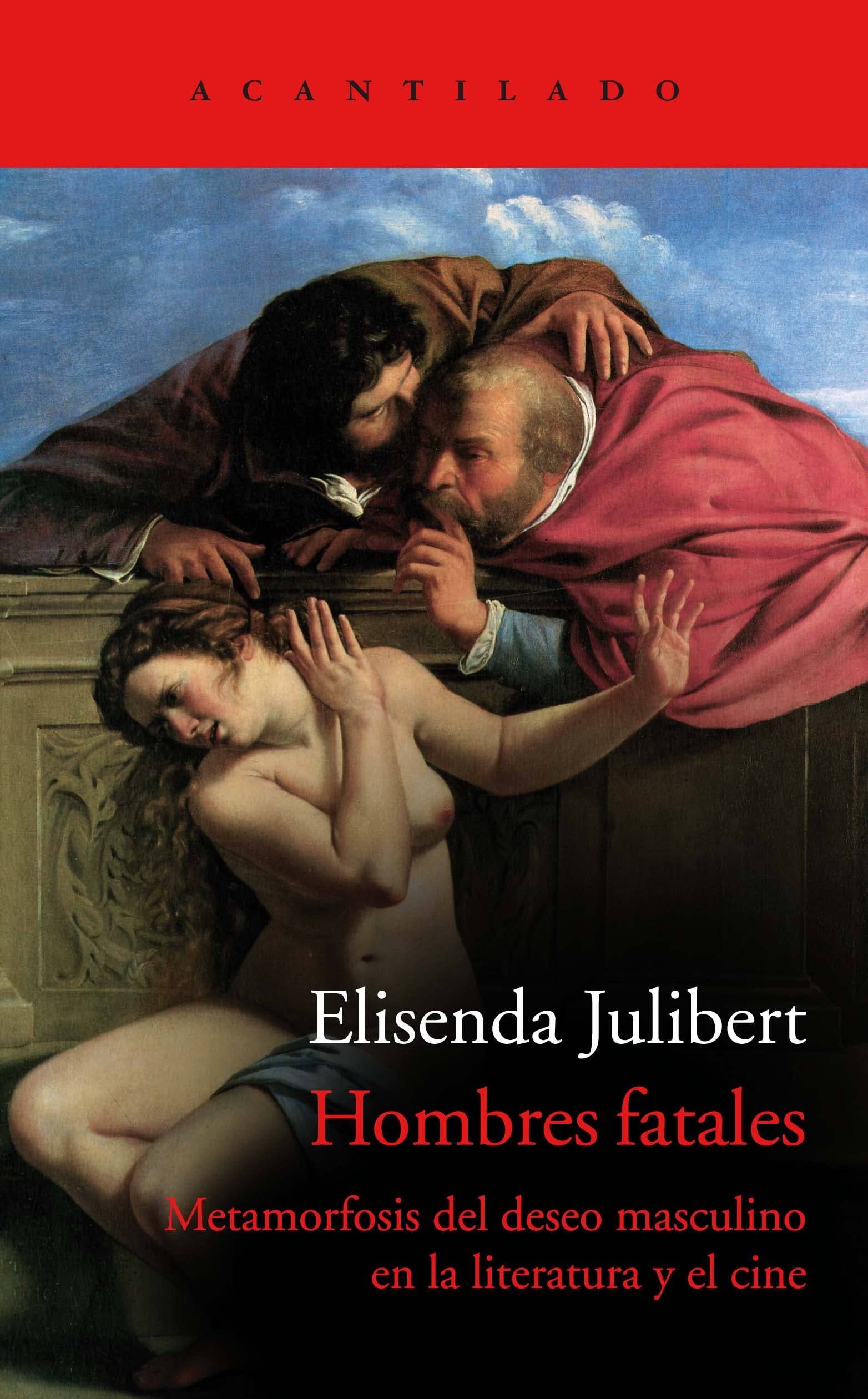

Poco añaden a la representación del tema las versiones relativamente diversas de Guido Reni, Guercino, Cagnacci, Pieter Lastman, Rembrandt… Con una notable excepción, un cuadro también titulado Susana y los viejos en el que es difícil no reparar: la versión de Artemisia Gentileschi, en la que vemos sólo a los tres personajes, Susana y los dos viejos, y donde la alusión al jardín y el baño queda resuelta con un escueto muro de piedra y dos escalones. En uno de ellos está sentada Susana, en primer plano, de frente al espectador, completamente desnuda a excepción de un simple paño blanco que cuelga sobre uno de sus muslos e impide ver el sexo. Tiene el rostro vuelto a su derecha, con expresión de evidente disgusto, y con los brazos no se cubre el cuerpo, sino que intenta rechazar a sus agresores (sí, de pronto son agresores), que asoman por encima del muro inclinándose con avidez sobre ella. Uno de los hombres la insta a no gritar llevándose el dedo índice a los labios (como en otra versión rubensiana del mismo tema, hoy en la galería Borghese de Roma, cuya composición es muy parecida y que tal vez conociera la pintora) mientras el otro, inclinado sobre su compañero y apoyando en su espalda una mano que parece una ominosa garra, le susurra algo al oído. Ninguno de los dos parece decrépito: son dos individuos corpulentos y vigorosos, perfectamente amenazantes. Al fondo, una escueta franja de cielo: no hay paisaje ni horizonte. Y un detalle curioso: el rojo de la capa de uno de los ancianos y el azul del cielo dan a la obra los dos tonos magníficos que aparecen indefectiblemente en los cuadros de la Virgen.

La primera vez que vi esta obra de Gentileschi no fue en un museo, sino en las páginas de un periódico, y aun así me impresionó muchísimo, en buena medida porque sólo entonces advertí que llevaba años viendo variaciones sobre aquel tema sin prestar atención, sin haberme preguntado jamás cuál era exactamente la historia, qué hacían aquellos viejos en los cuadros de Venus que había visto innumerables veces. Para mí, hasta entonces, Susana y los viejos era tan sólo uno más de los nombres de un mismo tema: el desnudo femenino. Pero en el lienzo de Gentileschi no veía a una mujer desnuda, sino el retrato, angustiosamente expresivo, de una criatura atormentada por la vergüenza y el asco: la desnudez ya no era el tema del cuadro, sino un signo de la incomodidad del personaje retratado. En vez de contemplar el objeto de la fantasía del artista, veía la representación de una experiencia subjetiva que me interpelaba.

Mientras que en las comunes representaciones de Susana y los viejos no había identificación posible con Susana, sino tan sólo con la mirada del artista, en la de Gentileschi la comprensión de lo representado dependía de la identificación del observador con el personaje: el cuadro era una invitación, no a la contemplación pasiva, sino a la compasión. Sin embargo, ¿era eso lo que lo hacía tan perturbador? En la tradición occidental prácticamente todos los cuadros de Cristo producen—o por lo menos buscan producir— ese efecto en el espectador, de modo que no era algo que Gentileschi inventara, simplemente lo utilizaba «fuera de lugar»; pero al hacerlo no sólo ofrecía una nueva perspectiva sobre un tópico, sino que obligaba a pensar en la mirada misma. Al observar el cuadro me pregunté qué estaba viendo, pero también, de inmediato, qué había estado viendo hasta aquel momento en las demás Susanas: ¿cómo habían llegado a convertirse en Venus? ¿Y en qué consistía esa transmutación del personaje en objeto que parecía sacar a la luz la nueva perspectiva de Gentileschi?

Para entender lo que resultaba inquietante de la representación de Susana en la tradición me bastó pensar en otros relatos bíblicos, como la historia de Caín y Abel. Existen numerosos cuadros, dos de ellos de Rubens y Tintoretto, sobre el crimen de Caín, y no hay ninguno en que un observador que ignorara la tradición cristiana y nada supiera de la historia de los dos hermanos no reconociera que la escena que presencia es un asesinato. Sin embargo, al ver el cuadro de la pintora italiana cobré conciencia de que, en la elaboración tradicional de la historia de Susana, el tratamiento recurrente era el de las Venus o, más en general, el de las representaciones de la fantasía o el ideal femenino de los pintores o de sus mecenas, lo cual parecía inadecuado para un tema que sólo es pertinente por su singularidad. Venus, Diana, Afrodita, Atenea, las ninfas y prácticamente todos los personajes femeninos de la tradición clásica pagana constituyen recursos establecidos para reproducir el ideal de belleza femenina: lo que resultaba significativo era que Susana hubiera recibido el mismo tratamiento que una diosa o una ninfa en sus jardines. Porque, a fuerza de insistir en abordar el tema como desnudo y convertir a Susana en un pretexto, lo que se escamoteaba en todos esos cuadros era la suerte—tan común a lo largo de la historia como el odio entre hermanos—de una mujer a la que dos individuos se proponen violar. Susana quedaba así despojada de todos los atributos que nos permiten identificarnos con ella, que hacen comprensible y pertinente el asunto representado como motivo de reflexión sobre lo humano y sus excesos. Y en la conversión del personaje en objeto, en la negación de su condición de sujeto que padece la circunstancia representada, había una violencia de segundo orden que tal vez fuera el eco de esa primera que constituye el tema de la historia de Susana en la Biblia. De esa otra violencia parecía advertirme también el cuadro de Gentileschi al ofrecer una perspectiva desde la cual las Susanas que le había legado la tradición se convertían en signos de barbarie: el mundo de la pintora era un lugar donde no sólo la violación formaba parte del nutrido repertorio de abusos a los que era posible someter a una persona, sino que además se banalizaba hasta convertirse en un detalle irrelevante, anecdótico, subordinado a la representación de la Belleza. De modo que Susana y los viejos de Gentileschi no sólo me ofrecía una imagen desasosegante por sí misma, sino que también me mostraba el revés de una moneda de la que sólo había visto la cara. En este preciso sentido, además de ser una obra notabilísima por derecho propio, lo era también porque me ofrecía un eficaz modelo para observar y desentrañar un tópico.

—————————————

Autora: Elisenda Julibert. Título: Hombres fatales. Metamorfosis del deseo en la literatura y el cine. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: