En los años siguientes a 1986, cualquier cura, fraile, monje o monja mínimamente aggiornato tenía en su despacho o dormitorio una cinta de cassette con la banda sonora de La misión, a menudo copiada por alguno de sus catequistas o parroquianos. La creación de Ennio Morricone es universalmente admirada, y el propio compositor italiano la consideraba de lo mejor que hizo. El resto de la película también goza de gran predicamento (nunca mejor dicho) entre las iglesias cristianas, como se puede ver por el hecho de que el Vaticano la tenga incluida en una cortísima lista de 45 películas recomendadas en 1995 para celebrar el centenario del cine y que la revista anglicana The Church Times la tenga como número uno de su lista de películas religiosas, hecha en 2007. Es lógico que así sea, ya que el film presenta una imagen de los misioneros cristianos en Sudamérica como gente de paz, y de trabajo honrado y justamente recompensado, que solo busca la felicidad común de todos sin violencia ni explotaciones, convenciendo además a los indígenas de convertirse a su religión a base de ejemplo admirable, no de obligaciones forzadas; son los seglares los que vienen a estropearlo todo, a veces por su propia codicia y a veces representando a sus reyes, igual de ambiciosos que ellos, si no más. Quizá uno de los motivos de todo esto sea que la principal fuente del guion fue un solo libro, The Lost Cities of Paraguay, del padre C. J. McNaspy, publicado cuatro años antes del rodaje, y que luego actuó como consultor en el film.

La historia está ambientada en la década de 1750, en las misiones de los jesuitas en Argentina y Paraguay entre los indígenas guaraníes (aunque la mayor parte del rodaje, trece de las dieciséis semanas, se hizo también en Colombia). Jeremy Irons es el padre Gabriel, basado en la figura histórica de San Roque González de Santa Cruz, que intenta llegar a los corazones de los indios a base de mansedumbre y música de oboe en un agreste paraíso selvático donde su predecesor había acabado crucificado y despeñado por una catarata. Robert De Niro es Rodrigo Mendoza, un mercenario y tratante de esclavos, cosa en principio ilegal en los dominios españoles, que vive, atareado pero rico, en Asunción con su esposa (Cherie Lunghi) y hermano (Aidan Quinn). En 1750 se ha firmado el tratado de Madrid, por el que parte de las posesiones españolas van a cederse a Portugal, que sí permite la esclavitud abiertamente, porque «servís al marqués de Pombal, que es hostil a la iglesia y maneja a vuestro rey». Ante las objeciones de los jesuitas, que temen que sus ahora pacíficos (y productivos) guaraníes acaben convertidos en esclavos, el cardenal Altamirano (Ray McAnally) visita la zona en nombre del papa para decidir finalmente cómo se procede: si hace caso a los jesuitas, la orden seguramente será suprimida en Portugal y puede que en otras naciones, y si no, el futuro de los guaraníes estará en grave peligro, primero explotados hasta la extinción y luego sustituidos por esclavos negros, como ya ha estado ocurriendo en Brasil.

[Aviso de destripes, lanzazos, balazos, espadazos, cañonazos y crucifixiones en todo el texto]

Como es común en muchas épicas históricas, la trama mezcla importantes acontecimientos que afectan a pueblos y regiones enteras con eventos significativos solamente para ciertos individuos. El guion comienza por ahí, con el primer éxito del padre Gabriel y su oboe, a la vez que la vida de Rodrigo cambia totalmente: si el público se había imaginado que la película iba a ser una lucha de titanes entre Irons y De Niro, al poco se encuentran con que los dos van a estar del mismo lado. La esposa de Rodrigo, Carlota, le confiesa que le es infiel con su hermano, Felipe, Rodrigo lo mata, y se libra de cualquier castigo, ya que se considera que, además de ser noble, tenía razones de peso para hacer lo que hizo. Sin embargo, entra en una crisis de la que tras seis meses lo rescata Gabriel, primero pinchándolo un poco (el «are you laughing at me?» de De Niro recuerda al amenazador «are you talking to me?» de Taxi Driver) y luego llevándoselo a su misión en la selva, con la penitencia de llevar a rastras y sin ayuda sus armas y armadura. Allí, algunos guaraníes lo reconocen de cuando los cazaba para venderlos, pero con la intervención de Gabriel, lo perdonan, y Rodrigo sale de su crisis, salvado, perdonado y renovado. Tanto que tras leer el famoso texto de la Biblia sobre el amor que se recita en todas las bodas (1 Corintios, 13), decide hacerse jesuita él también. El arco argumental de Rodrigo Mendoza podría haberlo escrito un tratadista moral cristiano sin problema: pecado, remordimiento, penitencia, perdón, enmienda, conversión y dedicación virtuosa al trabajo. Gabriel le advierte de que los jesuitas no son una democracia, sino una orden con voto de obediencia, y que en esta orden hay que seguir órdenes, como en un ejército. Rodrigo acepta, pero sin embargo, a diferencia del apacible Gabriel, a Rodrigo aún le queda un fuego interior violento e impaciente, que amenaza con entrar en erupción en el peor momento, y que el ceñudo De Niro interpreta como nadie, ya que ese es su mejor registro como actor (los momentos más vulnerables no se le dan tan bien).

A partir de aquí, la película no tiene mucha más trama. Altamirano por un lado es un antiguo jesuita, que podría ver con buenos ojos la labor de sus exhermanos, pero por el otro se ve presionado por el enviado portugués, Hontar (Ronald Pickup), y por el gobernador español, Don Cabeza (¡cuánto daño ha hecho el «Don + Apellido» de El Padrino!). Cabeza está interpretado por Chuck Low, un amigo personal de De Niro (quizá alguien lo recuerde de Uno de los nuestros como el tipo aquel que vendía peluquines), y su voz fue doblada por otro actor especialista, Fred Melamed. Tras una tensa cumbre donde Rodrigo llama mentiroso a Cabeza, que a su vez ha desdeñado a los nativos como monos amaestrados («¡vuestro hábito os protege!», «¡mi hábito a quien protege es a vos!»), Altamirano visita dos misiones jesuitas, la de San Miguel, amplia, rica, la más antigua de la zona, con una gran catedral incluso, y luego la más modesta de San Carlos, río arriba, en medio de un agreste paraje lleno de vegetación, donde se saluda a los visitantes con un perfecto himno cantado por los nativos. Gabriel está intentando una maniobra «a lo suizo», podría decirse, por la cual Portugal y España puedan repartirse el territorio por debajo de las cataratas, y dejar el que está por encima reservado para los guaranís (y para las propias misiones de los jesuitas): «No hay nadie más allí, y no son naturalmente animales». Incluso logra presentar una bárbara costumbre de los guaraníes, el matar a sus terceros hijos, como catástrofe causada por los invasores europeos («cada padre solo puede salir corriendo de nosotros con un hijo a cuestas»). El cardenal, aunque impresionado por lo logrado por Gabriel y sus nativos, finalmente se decide en favor de los portugueses, como iba a hacer desde el principio. ¿Para qué ha venido entonces?, le recrimina Gabriel. No por los indios, sino por vosotros. Para convenceros de que aceptéis todo esto sin meteros por el medio. No obstante, aunque puede aceptarse que Rodrigo se atreva a cantarle las cuarenta al gobernador en público, rechina un tanto que no parezca entender por qué quieren obligarle a pedir perdón. Estamos en el siglo XVIII, muchacho. Lo de los derechos humanos, por mucho que vayan apareciendo poco a poco en los escritos de los eclesiásticos de la época, todavía va a tardar un rato.

Gabriel y Rodrigo deciden resistirse, pero lógicamente de formas diferentes, literalmente uno con la cruz y otro con la espada. Lo curioso es que entre los indios también se ha producido esta escisión. Antes de la llegada de los europeos, no habría lugar a dudas de que el pueblo atacado se resistiría por la fuerza, porque así es como funciona la naturaleza, pero ahora solo la mitad de los guaraníes se van con Rodrigo, quien ve despejadas del todo sus posibles dudas por un niño nativo que simplemente le alarga su espada sin decirle nada más, y la otra mitad se queda con Gabriel, con un cristo crucificado y una magnífica custodia como único parapeto. Solo cuatro años antes, en la película Gandhi, una de las escenas de más impacto (literalmente, también) fue la secuencia de los indios protestando en busca de libertad en grandes manifestaciones a base de dejarse recibir golpes y porrazos de las tropas británicas sin intentar defenderse y simplemente enviando oleada tras oleada de nuevas víctimas a ser vapuleadas, en una firme muestra de resistencia pacífica que fue uno de los elementos que acabó erosionando el cada vez más decaído deseo de la metrópoli de seguir manteniendo su imperio colonial. Gabriel se muestra elocuente en su recurso al amor como motivación para actuar y tomar decisiones en la vida: «Si mueres con sangre en las manos, traicionas todo lo que hemos hecho. Prometiste tu vida a Dios, y Dios es amor». «Si la fuerza es quien lleva la razón, entonces el amor no tiene sitio en el mundo, y yo no tengo la fortaleza de vivir en un mundo así». Lógicamente, aquí eso no va a funcionar, y estos indios correrán diferente suerte que los del mahatma: tanto Rodrigo como Gabriel mueren en el ataque combinado luso-español sobre la misión (y también muere, dicho sea de paso, el padre John, otro jesuita, interpretado por Liam Neeson, que ha estado toda la película por ahí de tercero del trío sin mucho más que lo distinga). Esta parte del martirio de aquellos que tienen fe verdadera a manos de los poderes temporales que llevan mil setecientos años intentando obstaculizar la obra de Dios en la Tierra es particularmente apreciada por la iglesia católica.

La crítica y los premios no supieron muy bien qué hacer con esta película. Ganó la Palma de Oro en Cannes y recibió siete nominaciones a los Oscar, pero a pesar de ser una de ellas a mejor película, todas las demás fueron en apartados técnicos (música, montaje, vestuario, diseño artístico, fotografía (única que ganó), e incluso dirección, que en este caso recompensaba más lo visual que otra cosa). Es raro que una película nominada a mejor film no logre también nominaciones a guion y a alguna de las interpretaciones, pero en este caso así fue. Quizá es porque lo que más impresiona al espectador sea el marco natural y las escenas donde los europeos comparten tiempo con los nativos riendo, divirtiéndose, trabajando y tirando al gigantón de Liam Neeson de las canoas. Viéndolas, probablemente a muchos les dé más ganas de alargar esas partes cual documental actuado que de volver al ceño serio de dos barbudos españoles con problemas metafísicos, que por otro lado a menudo dan menos en sus interpretaciones de lo que se podría esperar. Por una parte, es muy de agradecer que un director británico no haya cedido a la tentación de representar a Gabriel y Rodrigo como dos impetuosos latinos de sangre caliente y poca cabeza, pero por otro lado los dos actores han hecho papeles mucho mejores que estos en su carrera. Quizá fue la disentería, que afectó a gran parte del reparto durante el rodaje.

De Niro, Irons y Neeson son los que proporcionan el star power a la película (tres Oscars y siete nominaciones más entre los tres), pero seguramente el papel más interesante es el del cardenal Altamirano, que es, por otra parte, quien narra toda esta historia en una carta al papa después de la batalla. Todos los demás personajes tienen claro qué deben hacer, incluso Rodrigo, pero él es quien se debate moralmente entre una cosa y otra, terminando finalmente su participación ilustrando otro motivo cristiano, el del arrepentimiento. La película comienza con él dictando la carta: «Su Santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí ya está arreglado: los indios han quedado libres para ser esclavizados por los conquistadores españoles y portugueses». No, eso debería ser lo que escribas, pero no te la juegues. También en El Dorado, de Carlos Saura, a Lope de Aguirre le cuesta encontrar las palabras adecuadas para escribir duras palabras a su rey. Luego el cardenal continúa elogiando la obra del padre Gabriel, que encontró en la música una forma de conectar con los nativos (como llevaba la iglesia haciendo desde siempre en Europa), de tal forma que llega a decir: «Con una simple orquesta, los jesuitas podrían haber controlado todo el continente».

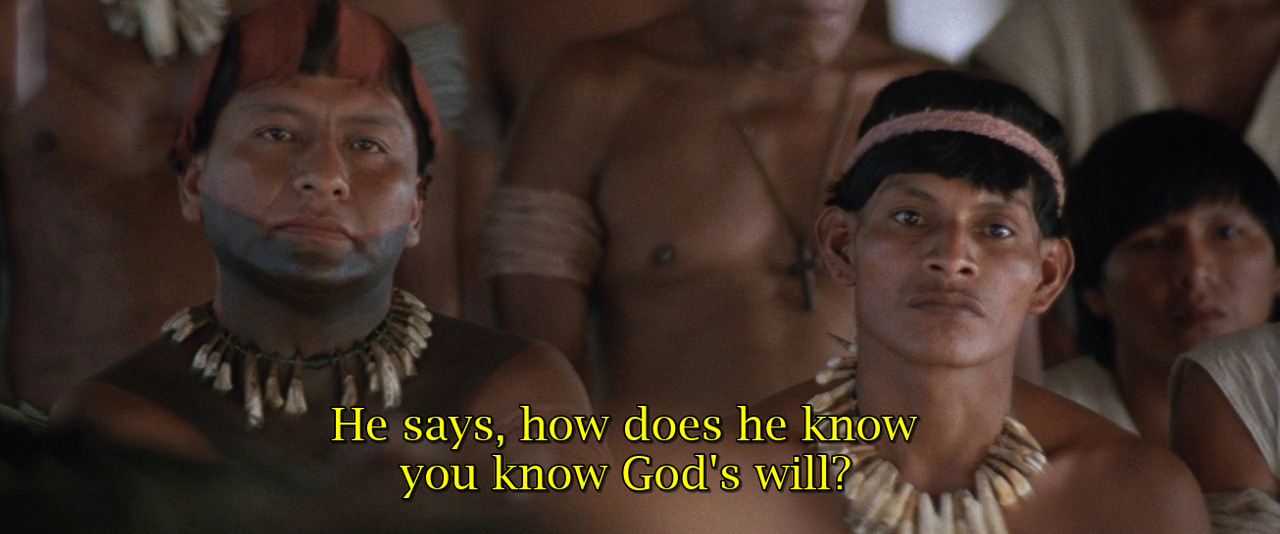

Pero por muy jesuita que haya sido, Altamirano nunca había estado en las misiones antes, y a medida que va quedando impresionado por la belleza de lo que va viendo, también cada vez se le va notando más sobrepasado por los acontecimientos. «Os aseguro», dice a Gabriel, «que las cortes de Europa son una jungla, en comparación con la cual la vuestra de aquí es un ordenado jardín». Cuando visita San Miguel y uno de los nativos metido a jesuita le dice que lo que obtienen lo reparten entre todos, a Altamirano le viene a la cabeza «un grupo radical francés que enseña esa doctrina». «Su Eminencia, esa era la doctrina de los primeros cristianos», le responde el mismo fraile, que nunca estuvo en Francia, ni en ninguna otra parte. Y cuando visita la misión de San Carlos, donde se andan con menos fruslerías, los indios le preguntan directamente que si hasta ahora les habían dicho que la voluntad de Dios era que la construyeran, cómo es que ahora esa misma voluntad ha cambiado a que la abandonen y se vuelvan a la jungla. Y además, «¿cómo sabes tú que conoces la voluntad divina?». ¿Que el rey de Portugal no quiere escuchar? «Yo también soy rey, y tampoco quiero escuchar». Y al final, cuando Altamirano no ha hecho sino ayudar a causar lo que en principio no quería que ocurriera, sus lamentaciones suenan huecas: «Así que, Santidad, ahora vuestros sacerdotes están muertos y yo permanezco vivo, pero en verdad soy yo quien está muerto y ellos los que viven. Porque, como siempre, Santidad, el espíritu de los muertos sobrevivirá en la memoria de los vivos». Qué bonito. Y qué tarde. Y qué inservible.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: