El doctor Quirke, patólogo forense dublinés, llega a su novena aventura de la mano de su creador: Benjamin Black, seudónimo con el que John Banville se presenta ante los amantes de la novela negra. En esta ocasión, el protagonista deberá investigar el presunto suicidio de una joven. Y decimos presunto porque, con Benjamin Black al teclado, todo puede cambiar en apenas dos líneas. Incluso pueden aparecer nazis en esta novela ambientada en los años posteriores a la II Guerra Mundial.

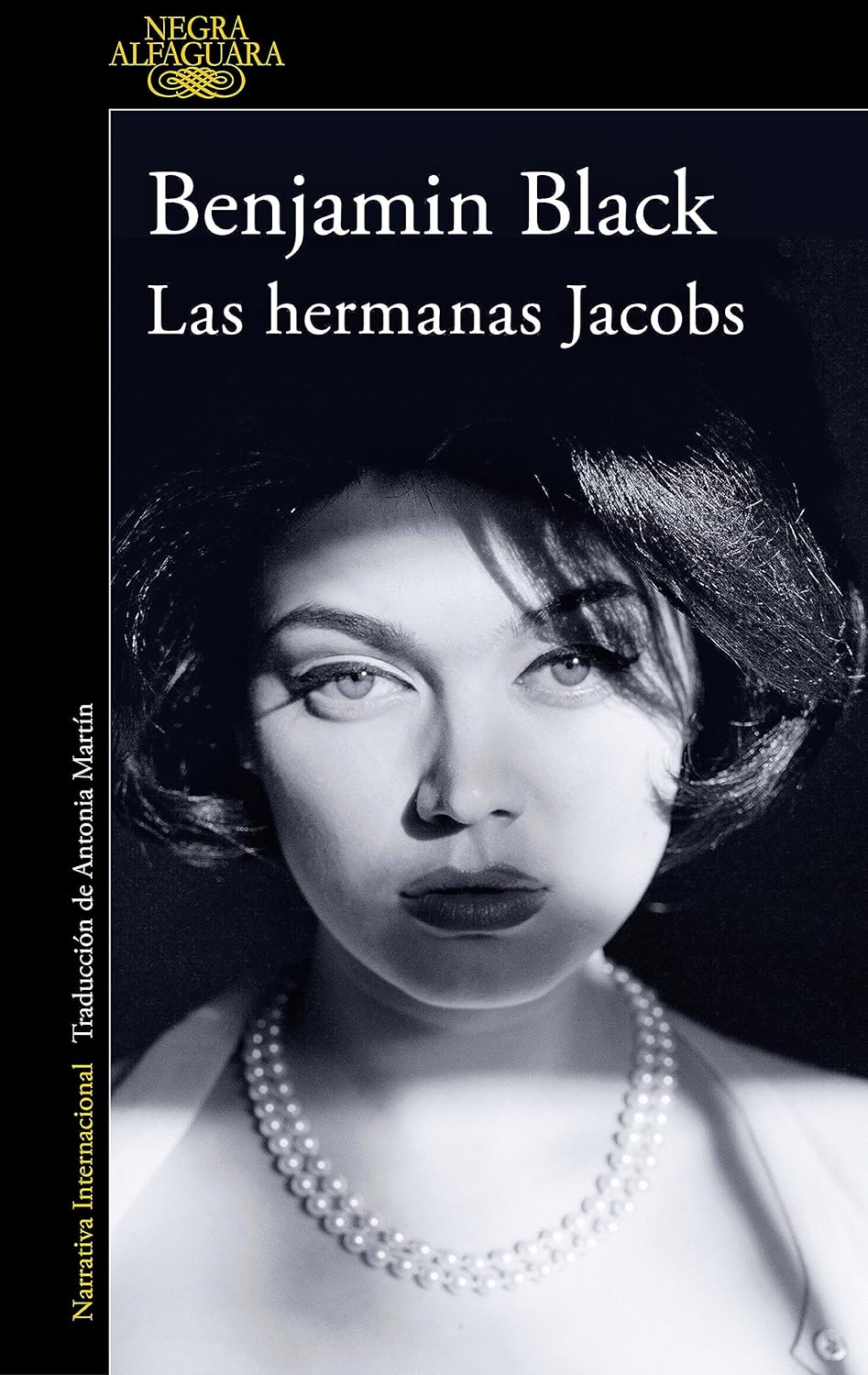

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Las hermanas Jacobs, de Benjamin Black (Alfaguara).

***

1

El hermano Damián se protegía los ojos del sol con una mano mientras observaba al hombre que, todavía a lo lejos, subía lentamente por la empinada pista en dirección al monasterio. Era abril, pero aún quedaban placas irregulares de nieve al abrigo de los muros de piedra seca y en las cavidades de sombra azul bajo los salientes rocosos. A sus pies, el pueblo se hallaba resguardado en el fondo del valle. Allí abajo la hierba presentaba un verde antinatural tras el hielo y las tormentas de un invierno largo. La población, con sus casas de entramado de madera y tejados muy inclinados, sus calles angostas, su torre del reloj con chapitel, era tan pintoresca y atemporal como la imagen de una postal.

En la línea del horizonte se alzaban las altísimas cumbres de los Alpes, cristalinas y esplendorosas, de un azul plateado, indiferentes. Aunque el hermano Damián llevaba más de veinte años allí, en el monasterio de Sankt-Fiacre, en ocasiones todavía le costaba creer que ese inmenso anillo de montañas fuera real. Con la luz primaveral, como ahora, parecían planas y semitransparentes, como si las hubieran pintado en el cielo con aguadas de acuarelas.

Qué extraño, pensó, y no por primera vez, que un lugar que había contemplado tantos hechos históricos, que había visto tantos ejércitos cruzar su paisaje rocoso, recordara hasta tal punto el dibujo idealizado de una caja de bombones.

Todo en el valle evocaba viejos tiempos, viejas costumbres. Los hombres del pueblo llevaban chaquetas con galones, pantalones hasta la rodilla y bastones de montaña, mientras que las muchachas lucían vestidos con falda acampanada y delantal, y se recogían el cabello, trigueño o negro como la tinta —aquí coincidían el norte rubio y el sur de ojos oscuros—, en largas trenzas lustrosas que enroscaban en rollos planos y sujetaban con horquillas sobre las orejas como pastelillos grandes en forma de espiral.

A menudo, rodeado por los altos Dolomitas, el fraile se sorprendía anhelando la suave lluvia gris y los purpúreos mares embravecidos del extremo occidental de Irlanda, el lugar donde nació, su tierra perdida, el hogar que había abandonado cuando, siendo un joven estudiante, había decidido entregar su vida a Dios.

El hombre que subía por el camino polvoriento tenía que detenerse con frecuencia a secarse la frente con un pañuelo azul. Entonces descansaba un rato y bajaba la vista hacia el pueblo o la levantaba hacia las cumbres nevadas.

Llevaba una chaqueta de loden verde descolorido, pantalones de sarga, botas fuertes y un maltrecho sombrero negro con una pluma amarilla en la cinta. El bastón que empuñaba era un cayado de pastor. En la espalda cargaba una pequeña mochila de lona. También el hombre parecía demasiado convincente para ser real. Bien podría ser un personaje salido de un cuento de los hermanos Grimm, o bien un viajero solitario de un relato de Stifter o de E. T. A. Hoffmann.

Pero el hermano Damián sabía quién era. Esperaba al hombre, que debería haber llegado hacía tres días. El retraso había sido angustioso. ¿Lo habrían detenido en la frontera? ¿Habrían reparado en él y lo habrían identificado y quizá seguido mientras realizaba su peligroso trayecto hacia el sur y subía hasta ese paraje elevado?

El hombre llegó a lo alto de la pista.

Se encontraron bajo el arco de piedra de la entrada al patio, en torno a cuyos cuatro lados se alzaba el monasterio. En su origen había sido un lugar de paso para los cruzados que se dirigían hacia los puertos italianos a fin de embarcar rumbo a Tierra Santa. La orden franciscana se había hecho cargo de él en el siglo xiv, bajo el vasallaje de uno de los papas de Aviñón, y lo ocupaba desde entonces. Era una institución autosuficiente, con sus rebaños de vacas y ovejas, sus aves de corral, su porqueriza, su panadería y su cervecería, su lechería, sus huertos y sus vastos viñedos.

El hermano Damián era ministro provincial desde hacía diez años. Las obligaciones le pesaban. En el fondo consideraba que no estaba hecho para ejercer un cargo de autoridad. Sin embargo, Dios había querido que lo encumbraran, ¿y quién era él para oponerse a la voluntad del Creador o quejarse?

La cara del hombre tenía forma de cuña: iba estrechándose desde una frente ancha y tersa hasta una boca de labios finos y un mentón pequeño y afilado. Llamaban la atención los ojos, los iris de un tono gris pálido y traslúcido, los párpados finos como las arrugas del papel crepé. No estaban nunca quietos. El hombre no cesaba de lanzar miradas veloces a diestra y siniestra, como si se sintiera cercado por enemigos ocultos. Se le veía agotado y su respiración era superficial y rápida, como si hubiera estado mucho tiempo huyendo a la carrera, corriendo con todas sus fuerzas. Y en cierto sentido así era.

—Aquí el aire es poco denso —dijo jadeando, y por un segundo clavó su mirada angustiada en la gruesa cruz de hierro que el fraile llevaba en una cadena colgada al cuello—. Me da vueltas la cabeza.

—Pronto se acostumbrará.

Hablaban en inglés. El hombre se expresaba con soltura en esa lengua, con apenas un rastro de acento. Había vivido algunos años en Londres, recordó el fraile.

Echaron a andar. El hombre tuvo que detenerse de nuevo en mitad del patio y aguardar un momento hasta recuperar el aliento, con una mano aferrada al brazo del fraile y la otra apretada contra el pecho agitado.

—Discúlpeme —dijo—. Ha sido un viaje largo.

—¿Lo pararon?

—¿Pararme?

—En la frontera.

El hombre retiró la mano del brazo del fraile y se pasó el dorso por los labios, casi incoloros. Negó con la cabeza.

—No, no. Nadie me ha parado, pero tuve que dejar dos veces el camino y buscar refugio. Ha sido todo muy difícil, muy peligroso. Hay soldados por todas partes. Se han arrancado las insignias y las han tirado, pero todavía van armados. Peor aún son las bandas de muchachos, niños y niñas por igual, famélicos y extraviados. Son como lobos; vagan por el campo y las calles de las ciudades en ruinas buscando comida. —Apartó la vista hacia un lado y asintió—. El mundo se ha vuelto loco.

—Sí —convino el hermano Damián—, está loco desde hace tiempo.

Siguieron caminando y traspasaron una puerta tachonada para entrar en el refectorio, una sala alargada de techo alto, con una enorme mesa de roble larga como la estancia.

—Tengo hambre —dijo el recién llegado con un tono de leve sorpresa, como si acabara de identificar lo que había estado incordiándole desde hacía rato—. Los víveres se me acabaron enseguida. Robé dos crepes en uno de los pueblos que crucé. Y ayer una niñita me dio la mitad de la manzana que se estaba comiendo.

—¿Qué le apetece? —le preguntó el fraile—. ¿Pan y un tazón de café? Nuestro pan es muy bueno, lo hacemos cada día. Y a lo mejor queda un poco de sopa de anoche. Iré a ver. Siéntese. No tardaré.

El hombre asintió con aire alicaído. De pronto se había vuelto como un niño. La mención de la comida parecía haberle privado de la virilidad.

Se sentó con cuidado en una de las banquetas alineadas a ambos lados de la mesa. Dejó el cayado a sus pies y se quitó la mochila. Miró a su alrededor casi con timidez. El silencio le zumbaba en los oídos. El aire era tan ligero e insustancial que casi no parecía aire, sino un medio mucho menos denso, sin apenas consistencia.

—Tiene suerte —dijo el hermano Damián al regresar—. Sobró caldo de verduras y seguramente hoy estará aún mejor.

En ese momento entró otro fraile, un hombrecito menudo y apergaminado, con el rostro tan tostado que había adquirido un color marrón coriáceo por los incontables años de exposición al sol alpino. Tenía las manos sarmentosas y en forma de garras debido a la artritis. En una bandeja de madera portaba un cuenco de sopa grisácea con temblonas grageas de grasa flotando, una fuente con panecillos, mantequilla en un platito, una cafetera y una escudilla de barro. La dejó en la mesa, delante del hombre, al tiempo que murmuraba unas palabras ininteligibles y sonreía. Tenía los incisivos casi totalmente desgastados, reducidos a unas afiladas puntas amarillentas.

—Gracias, hermano Anselmo —dijo el ministro provincial.

—Ja ja, danke schön, heiliger Bruder —se sumó enseguida el hombre. Habló como un niño que recuerda sus buenos modales demasiado tarde.

El fraile anciano se retiró caminando de espaldas, con la cabeza inclinada, sin dejar de susurrar y mostrar su sonrisa mellada.

El hermano Damián sirvió la sopa en la escudilla con un cucharón.

—Coma —le dijo al hombre, y con el mismo tono despreocupado con que habría hablado del tiempo añadió—: Dios es bueno.

El hombre comió con una contención deliberada, obligándose a no devorar los alimentos. Debía de hacer mucho que no tomaba una comida decente, pensó el fraile observando cómo desmigaba un panecillo con dedos temblorosos. Las cosas que debía de haber visto, los horrores que debía de haber presenciado. El país del que procedía había quedado devastado, lo habían bombardeado hasta hacerlo retroceder a la Edad Media. Una destrucción enorme, una venganza despiadada. Habían dicho a sus ciudadanos que ellos mismos se habían buscado su desdicha. Quizá lo hubiesen hecho, pero sin querer. Sin embargo, Dios es bueno.

—Su familia —dijo el fraile—, su esposa, su hijo, ¿están a salvo?

—Sí. Al menos lo estaban cuando me despedí de ellos. Están en el campo, con una familia. La granja queda lejos de la ciudad; nadie va allí.

—¿Se ha ocupado de los preparativos para…?

El hombre comía la sopa a cucharadas encorvado sobre la escudilla, negándose al parecer a desperdiciar siquiera el vapor que desprendía. Asintió.

(…)

—————————————

Autor: Benjamin Black. Traductora: Antonia Martín Martín. Título: Las hermanas Jacobs. Editorial: Alfaguara. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: