Los tres mosqueteros es una de las obras más famosas de la literatura mundial, y aunque quizá en el mundo de hoy cada vez menos gente pasa por la experiencia de leerla en su niñez o adolescencia, sigue siendo de esas historias de las que es prácticamente imposible ignorar su existencia. Además, hay varias cosas relacionadas con ella que son tan conocidas públicamente como sus escenas más famosas: que se publicó primero por entregas (marzo a julio de 1844), que Alejandro Dumas lo escribió en una “colaboración” históricamente cada vez más acreditada con Auguste Maquet, y que los protagonistas no están exactamente “basados en” pero sí fueron “sugeridos por” manuscritos que hablan de personas reales, cuyo detalle exacto ya es más peliagudo discernir. Y obviamente, que en realidad no son tres mosqueteros sino cuatro, representados mucho más a menudo usando sus espadas que sus mosquetes.

El libro ha sido adaptado al cine más de treinta veces desde la primera ocasión, en 1903, película actualmente desaparecida y de la que poco se sabe. Y eso solo si hablamos de adaptaciones directas llamadas Los tres mosqueteros o algo muy similar, basadas solo en el primer libro de la trilogía de D’Artagnan y hechas solo para cine. Si añadimos secuelas, animaciones o guiones que se salen mucho de la historia original, parodias inclusive, salen unas cuarenta más, y una decena de series de televisión, incluyendo la que para muchos habrá sido su primera puerta de entrada al universo mosquetero: Dartacán y los tres mosqueperros. Como ilustración, hoy nos inclinamos por la última versión hecha hasta ahora, la francesa con Eva Green como Milady. Sí, sale otra gente, pero siempre será “la de Eva Green”.

[Aviso de destripes a las 11, a las 12 y a la 1 en todo el texto]

La atracción principal de esta historia es, sin duda, la aventura. Escrita 220 años después de la época que describe, con el material histórico sobre el siglo XVII que pudiera estar disponible a mediados del siglo XIX para un autor que se debía más a su público (y a su dispendiosa economía) que a la exactitud de los hechos, lo que de verdad atrae al lector y al espectador es un viaje emocionante de peligros, misterio, audacia, astucia, caradura (por qué no decirlo) y romance (aunque menos del que uno podría esperarse), con revelaciones sorprendentes, planes osados y una cierta importancia histórica, del tipo de la que podría estar ocurriendo allá al fondo del cuadro, o ahí, justo a la izquierda, fuera de plano, de la escena retratada por el pintor de turno. Uno puede ponerse frío y analítico si quiere con esta obra, y se disfruta mucho de ese modo, pero la mejor manera de experimentarla es dejándose llevar por la trama como montado en una montaña rusa, aceptando como un nuevo reto los momentos con broncas que se podrían haber evitado, maltratos injustos de algunos personajes (sobre todo visto desde hoy), decisiones que empeoran los problemas en vez de resolverlos y muchos otros pasajes en los que uno se lleva las manos a la cabeza, con sorpresa, desesperación o deleite.

El modo en el que se introduce la historia es simple y efectivo: seguimos a un personaje joven, novato, que ignora casi todo del mundo en el que se va a mover a partir de ahora, y por lo tanto el lector que también entra con él va de su mano, asombrándose ante las mismas cosas que él. Este personaje es un joven gascón que abandona su pueblo natal para ir a la gran ciudad, París, a perseguir su sueño de ser mosquetero del rey, y a través de ello hacer algo de provecho con su vida, lo cual podía significar, dados los peligros del ejercicio de las armas en el siglo XVII, acabar muerto o lisiado más pronto que tarde, tener una gloriosa carrera culminada con ascensos de importancia, o algo por el medio de estos dos extremos. Dumas, ya desde el primer capítulo, demuestra cómo esta historia va a ir pisando una fina línea entre lo que podría resultar ridículo o genial con el detalle del caballo con el que D’Artagnan sale al mundo, de color tan llamativo que la gente se ríe de él, provocando rápidamente su ira en un personaje muy dado a ello y acabando su primera refriega con un sartenazo en la cabeza y la espada rota. De no saber que lo siguiente va a ser una serie de aventuras con su carga irónica, pero narradas mayormente en serio, se podría tomar este episodio como el primero de una saga paródica a lo quijotesco: si Cervantes pudo extraer grandeza de flacos Rocinantes y molinos de viento sugeridos por las exageraciones de los libros de caballerías, ¿por qué no sacar punta también a las famosas relaciones de soldados y bravoneles de dos siglos antes, leídas por jóvenes impresionables?

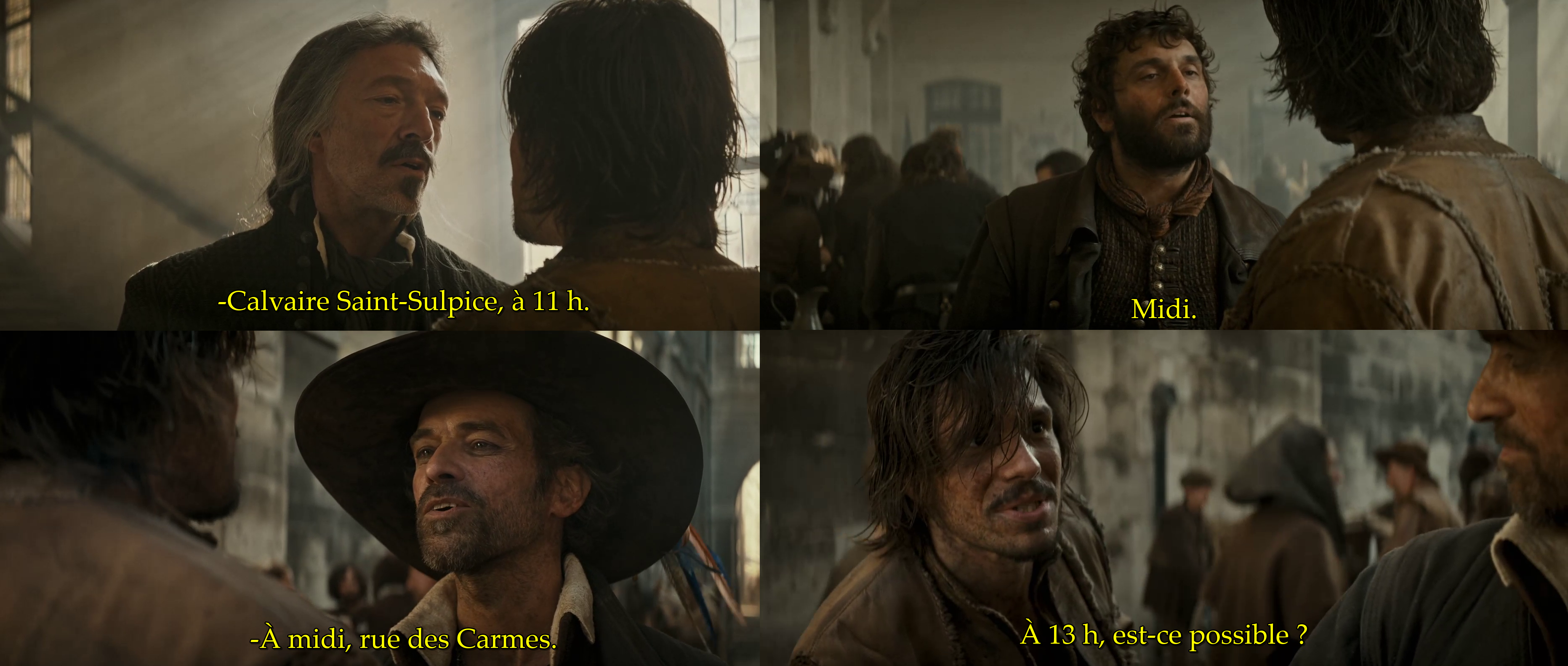

Pero no: el conde de Rochefort y la Milady de Winter que estaban en el carruaje cercano son de verdad quienes parecen (y son más cosas aún, como se sabrá más adelante), y el señor de Tréville no es un ventero manchego. A continuación, llegamos rápidamente a la que es una de las escenas más conocidas de la ficción universal, aquella en la que D’Artagnan reta sucesivamente a tres desconocidos con los que se tropieza (con los poco franco-sonantes nombres de Athos, Porthos y Aramis) a duelos a espada a las once, a las doce y a las doce otra vez, perdón, ¿puede ser a la una? Es una escena que cada adaptador a las pantallas encuentra irresistible, porque no solo resume el tono entero de la trama (rápido, activo, sin pausa, mezclando lo cómico con lo arriesgado), sino que te ayuda a presentar a tres personajes principales en pocos segundos y a convertirlos de enemigos iniciales a aliados inquebrantables cuando aparecen los guardias del cardenal Richelieu a estropear la serie de estocadas que debería seguir.

A partir de ahí —como decía Cecil B DeMille, “las películas hay que empezarlas con un terremoto, y luego, de ahí para arriba”— llega Constance Bonacieux, la sirvienta de Ana de Austria, que a pesar de su apellido es española, reina de Francia y tiene un amante inglés, todo al mismo tiempo, amante que a su vez no es un cualquiera, sino el duque de Buckingham, la mano derecha de su rey, y por tanto rival histórico de Francia (y de España, y de Austria…). Y si ya habían oído ustedes hablar del conde-duque de Olivares, vean aquí ahora al cardenal-duque de Richelieu, que intentará usar el collar de diamantes que Luis XIII de Francia regaló a Ana como prueba irrefutable de la traición de su esposa austro-española. ¿Quién puede evitar esto? D’Artagnan, y Athos, y Porthos, y Aramis, pero al final solo D’Artagnan, porque los demás van cayendo por el camino, heridos o apresados (o, en el caso de Athos, encerrado en una bodega cuyo contenido procede a beberse a gran velocidad). Solo escribir todo esto ya le hace a uno perder el aliento, y aún faltan el conde de Wardes, la flor de lis de Milady, Kitty, el cerco de La Rochela, la tentación de Felton, una carta que perdona lo que se haya hecho, un convento, un río, una barca, una mujer muerta y un ascenso sin firmar para quien lo quiera.

Y aun así, nos hemos dejado a los criados, como les habrá pasado a muchos que hayan visto alguna de las películas y no hayan leído el libro. Por alguna razón, a pesar de que se pinta a D’Artagnan y sus compañeros como gente cuya fortuna sube y baja, pero nunca muy alto y a menudo muy bajo, pueden permitirse tener criados a su servicio que están siempre con ellos, excepto cuando se los haya enviado a algún recado (por ejemplo viajar a Londres, así como quien no quiere la cosa). Se llaman Planchet, Grimaud, Mosquetón y Bazin, y en alguna versión filmada (como la de Gene Kelly y Lana Turner) alguno de ellos sobrevive, pero suelen ser de lo primero que se corta, ya que es una novela de unas setecientas páginas y no cabe todo, aparte de que acumulan personajes innecesarios al reparto, quitan romance a ese relato de remangados mosqueteros que se valen por sí mismos, y a cada década que pasa el espinoso tema del servicio doméstico se suele dejar a un lado.

Otra decisión que suelen tener que tomar los guionistas y directores es qué hacer con cada mosquetero. En la novela el peso de Athos es bastante mayor que el de Porthos y Aramis, y es frecuente que sea el favorito de muchos lectores, aunque Porthos, con su pinta de Obélix con espada (Gérard Depardieu los interpretó a ambos), puede despertar muchas simpatías si se lo maneja bien. También, y cada vez más últimamente, se suele añadir más enjundia a los personajes femeninos, y sobre todo hacerlas parecer menos periféricas y concederles más “agencia”, más cosas importantes que hacer más allá de mera sirvienta o ligue del prota. Milady es de por sí un personaje que ha alcanzado el estatus de icono, pero no en el sentido que se le da ahora, que se usa para todo, sino en el de término que resume toda una personalidad: todo el mundo sabe lo que es ser, o ser llamado, un Quijote, o un Cyrano, o un Sherlock, o un Drácula. Ser una Milady es algo que se sostiene por sí mismo sin necesidad de explicaciones. Y en su caso, suele prestarse especial atención a por qué, si se la trata como la villana, actúa así: ¿es porque a pesar de ser mujer puede ser tan peligrosa y psicópata como cualquiera, sin razón mayor, o porque hay algo en el pasado del personaje que justifique su comportamiento? Entre las actrices que la han encarnado están, por ejemplo, Lana Turner, Faye Dunaway, Rebecca De Mornay, Emmanuelle Béart, Milla Jovovich y Eva Green.

Y, por supuesto, como cada obra inmortal que se adapta múltiples veces, cada vez que se hace se le añaden capas por encima con significados propios de cada momento en que se rueda la nueva versión. Por ejemplo, últimamente Francia se ha apuntado a la costumbre originada en el Reino Unido de incluir a actores no blancos para interpretar a personajes clásicos de su literatura, y así, en las películas de Martin Bourboulon, Constance Bonacieux está interpretada por la argelina Lyna Khoudri, cuyos padres huyeron exiliados a Francia cuando ella tenía dos años. Ya la serie británica Los mosqueteros, con tramas que no tenían nada que ver con ninguna de las novelas originales, presentaba a un Porthos negro, recordando invitablemente que el propio Dumas tenía una abuela negra, esclava haitiana. También, con ánimo de inclusividad, el Porthos de Bourboulon es bisexual. El diseño de producción es otra de las grandes diferencias de una década a otra, con ejemplos como el Hollywood hipercolorido de estudio de la versión de Kelly en 1948, el revisionismo experimental setentero de la dupla inglesa Los tres mosqueteros / Los cuatro mosqueteros de Richard Lester, el toque Disney de los 90 con Kiefer Sutherland, Charlie Sheen y Oliver Platt (aunque probablemente haya que decir mejor “de Bryan Adams, Rod Stewart y Sting”) y la ida de olla con los efectos visuales al servicio de la Jovovich (¡también con Orlando Bloom, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz!). Bourbulon opta por unos marrones y castaños más sobrios, sin petos de mosqueteros y de guardias que parezcan uniformes de fútbol americano, con mucha sombra y nocturnidad.

En fin, que aunque me siga cabiendo la duda de cuántos niños y jóvenes leen la obra de Dumas hoy en día (Zenda-Edhasa está intentando poner remedio a eso), no será la última vez que los mosqueteros vuelvan a las pantallas, porque la aventura siempre será una buena razón para leer. Para resumirlo mejor, les dejo con el artículo “Cuatro héroes cansados”, del mismísimo petit fils de Dumas (comme on l’appelle en France), Arturo Pérez-Reverte.

(La lista de todas las reseñas de este blog, por orden cronológico, puede encontrarse aquí)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: