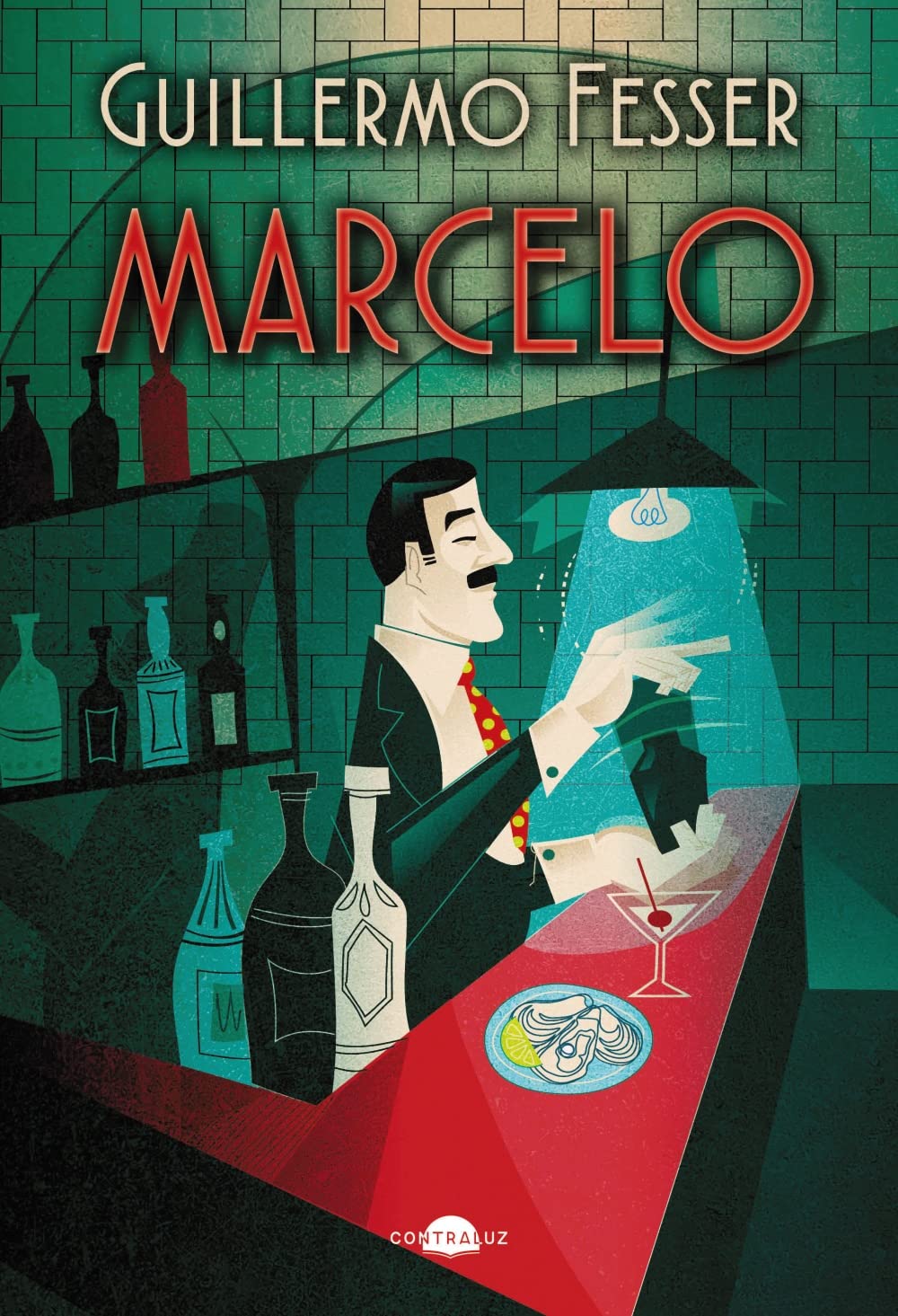

Esta es la novela de Marcelo Hernández, barman de una de las barras más legendarias del universo, el Oyster Bar de Grand Central Terminal, la célebre estación ferroviaria de Nueva York. Por la barra de Marcelo, ubicada en un monumental edificio en el corazón de la Gran Manzana, han desfilado miles de almas, desde el efímero turista a grandes ejecutivos de Wall Street e incluso artistas como Andy Warhol.

Zenda adelanta las primeras páginas de Marcelo, una novela del cocreador de Gomaespuma Guillermo Fesser (Contraluz Editorial).

***

Capítulo 1. Jersey City

Marcelo Hernández repasa su biografía y se le antoja que la vida es como un tiovivo que, desde que uno monta, se empeña en dar vueltas cada vez más aprisa. Al principio los caballitos avanzan al paso, luego al trote, después inician un suave galope y, antes de que uno pueda caer en la cuenta, se sorprende en un carrusel que gira a velocidad de vértigo. Tan rápido que, ahora, a sus setenta y cuatro años recién cumplidos, este ecuatoriano de complexión modesta y eterna sonrisa se descubre a sí mismo aferrándose con ambas manos a la barra vertical que cruza el lomo de su cabalgadura de madera. Atenazado a la silla y con la espalda encorvada para poder resistir el creciente empuje de la fuerza centrípeta. Pero su esfuerzo resulta vano.

Es una intuición trágica que se encarga de corroborar la pérdida repentina de agarre de una de las manos y de acelerar sin miramientos el despegue paulatino, uno a uno, de los dedos de la otra. Se activa la cuenta atrás y, en compañía de un zumbido sordo, Marcelo desaparece para siempre absorbido por el negro infinito de la noche.

—¡Aaaah!

El ecuatoriano abre los ojos con tremendo sobresalto.

—Tranquilo, viejo, que de momento no vas a ninguna parte —se consuela enseguida al reconocer los desiguales grumos de pintura que aderezan la pared de su dormitorio.

Dios primero, todo ha sido un mal sueño. Sigue aquí, en su casita de la ciudad de Jersey. En los benditos Estados Unidos que lo acogieran con los brazos abiertos y le proporcionaran una nueva vida hace ya tanto. Hoy también puede ser un gran día. «God bless America.»

—Vamos, pata —trata de infundirse ánimos el septuagenario apartando con un hábil capotazo la manta—. Tenés que aprovechar la cuerda que te queda para agregarle un bello final a tu vida.

Vuela la colcha, olé y olé, pero las piernas se niegan a acompañar el viraje. Otra cosa que ya no. Por lo que se ve, con la edad, se acabó también la costumbre de saltar de la cama de un brinco.

—Pues habrá que aplicar un plan B —reacciona Marcelo con el temple y la sabiduría que supone saber restarle importancia al hecho de hacerse mayor y, sin más, divide el empuje en tres golpes de cadera decidido a maximizar sus fuerzas—. Ala, caballo… —se alienta.

La suma de vectores, igual que en los problemas matemáticos que el quiteño resolvía con gracejo de chiquillo en los cuadernos espiralados de la escuela, responde a las expectativas y procura el efecto deseado. Las piernas de Marcelo se desplazan sobre el somier cual vías del tren en un cambio de agujas hasta descolgarse por el borde del colchón y, con la precisión de acople del módulo espacial a la nave nodriza, encajan los pies en unas desgastadas zapatillas de felpa. «Mission accomplished.»

—Gracias, thank you —agradece el hispanoestadounidense el entusiasmo mostrado por una cucaracha rubia que parece celebrar el éxito de su hazaña agazapada en el rodapié.

Un último apretujón en los músculos del estómago lo ayuda a ponerse en pie y, una vez reestablecido el equilibrio, Marcelo se relaja. Al menos, la sujeción no le falla. El viejo zorro conoce de sobra que si algo puede retirar de la circulación a un barman son las piernas: los sacrosantos pilares que soportan las agotadoras jornadas que, independientemente de sindicatos, convenios y otras milongas, en raras ocasiones bajan de las doce horas diarias para quienes atienden una barra en la ciudad de Nueva York.

*

—Marcelo, tienes las rodillas para hacer un caldo —le diagnosticó anoche mismo en la barra del Oyster Bar el doctor Cosmopolitan.

—¿Y qué me recomienda usted, doctor? —se interesó asustado el barman por un posible remedio.

—¿A tu edad, Marcelo? Aceite multiusos WD-20 —soltó con ironía el galeno antes de explotar en una oronda carcajada.

Otro barman cualquiera lo hubiera mandado a la chingada sin contemplaciones; pero, como Marcelo cayó desde la cuna del lado de los compasivos, supo encajar el cuento del cliente bromista con una sonrisa. La ofensa no venía al caso. En primer lugar, resultaba obvio en el pensamiento de Marcelo que, a causa de los excesos de vodka, el doctor Cosmopolitan ya estaba hecho bunga y, en segundo y principal, a estas alturas de la película, Hernández era plenamente consciente de que él no había venido a este mundo a juzgar a nadie, sino a pegarse una ducha de agua caliente cada mañana y a salir de casa dándole gracias a la Virgen de El Cisne por haberle proporcionado un empleo estable. El suyo, concretamente y desde hacía ya cincuenta y cinco años, de barman de primera en la ciudad de Nueva York. Concretamente, en el Oyster Bar Restaurant de Grand Central Terminal; la impresionante estación de trenes de Manhattan que Jackie O logró salvar de la demolición.

—New York, New York… —canturrea ahora Marcelo, con escasa potencia pero buen tono, bajo el exiguo chorro de agua que escupe la oxidada alcachofa metálica de su ducha.

Mientras regula los grifos, «ahora me hielo», «ahora me abraso», la melodía que hiciera famosa Liza Minnelli le recuerda al mítico horizonte que ya no puede ver por culpa del muro de ladrillo que se empeñó en levantar el vecino, para ampliar sin ninguna necesidad su vivienda, y que ahora bloquea la vista de su diminuta ventana. De un día para otro, le cambiaron la célebre silueta de esos inmensos rascacielos que flotan cual náufragos sobre una isla delgada en aguas del Atlántico, por la trasera de un horno barbacoa. Manhattan queda apenas a dos palmos del baño de Marcelo y, de no haber levantado el de enfrente esa maldita tapia en su jardín, Hernández podría asomar el brazo por el vano y prácticamente acariciar la cresta de los edificios con sus dedos. A pesar de ello, juega a ser Godzzila: extiende las yemas de los dedos hacia el vidrio e imagina que pellizca la antena de la Freedom Tower. Repasa la terraza del Rockefeller Center. Tantea las gárgolas del Edificio Chrysler. Los áticos de las nuevas torres ultradelgadas que están siendo levantadas a velocidad de vértigo en Soho, en Central Park, en Hudson Yards, por todas partes, y que están cambiando en tiempo real la silueta neogótica de la ciudad por la de un pastel atravesado por velitas de cumpleaños.

—Grrrr —gruñe Godzzila Hernández Salcedo al tiempo que apoya su interpretación simulando con generosos pegotes de espuma en su pelo las escamas de un monstruo cuya fisonomía, al cortar el agua, se desinf la y más bien recuerda a la de un modesto Superratón.

Ese muro a Marcelo se le antoja una parábola. Nueva York («New York, New York») queda a menos de tres kilómetros de distancia de la Ciudad de Jersey, Nueva Jersey, y, sin embargo, las dos ciudades nunca se miran de frente.

—Ya puedes vivir pegado —reflexiona con lástima Marcelo una mañana más—, que, si eternamente te das la espalda, nunca llegarás a conocer al otro ni el otro llegará jamás a entenderte a ti.

Nueva Jersey y Nueva York. «Niuyork and Niuyersey.» Dos lugares tan próximos y tan lejanos. Los mismos paisajes, las mismas ardillas, los mismos rótulos sobre las mismas farmacias, los mismos indios esculpidos en madera a las puertas de las mismas expendedurías de tabaco, los mismos sueños asomados a las ventanas de vecindarios parecidos y, sin embargo, aún hoy, si Frank Sinatra volviera a nacer a esta orilla del río Hudson, en el continente, tendría que volver a coger el ferry y cruzar a la isla de Manhattan para demostrarle al mundo que sabe cantar.

—New York, New York…

Marcelo descorre la cortina de hule y abandona el cuadrilátero de porcelana. Al igual que el resto de los días, el pequeño extractor de humos le advierte con un quejido de su impotencia para succionar el excedente de vapor que no halla suficiente superficie para condensarse en la reducida estancia. Necesita un estudiado repaso con los dedos, en plan limpiaparabrisas, para abrirle camino a la visión en el nublado espejo.

—Acá, doña Olga, luchando por no ser soberbio —saluda con un guiño a la foto de su madre, que aparece reflejada junto a su rostro en el vidrio.

El retrato, enmarcado en la pared que tiene a su espalda, un friso de pálidos azulejos que solo recientemente pasaron de puro viejos a vintage, parece devolverle el saludo con una ligera inclinación de cabeza. Entonces, como cada mañana, Marcelo se rasura con cuidado la barba y se atusa con mimo el bigote. Ese mostacho, fino y elegante, que le da un cierto aire de director de orquesta de swing de la década de los cuarenta: lo que hubiera querido hacer de él su añorado padre.

Ya en la cocina, el barman prende la bombilla y una luz amarilla resalta las pinceladas de barniz en el póster de La última cena que preside la estancia. Bajo él, reposa una canasta de mimbre con ropa planchada, en cuyo centro destaca la camisa blanca que anoche, como cada noche, se encargó de almidonar y pasarle por el hierro su hermana Delia.

Marcelo se abotona sin prisa y, frente a la obra maestra de Leonardo da Vinci, se ufana un día más en repasar el nombre de los discípulos.

—Mateo, Marcos, José Luis…

Definitivamente la historia religiosa no es su fuerte. A pesar de la devoción por el agua milagrosa de Nuestra Señora de El Cisne y de los años dedicados en su infancia a ayudar durante la misa como monaguillo en un colegio católico, siempre se le atraganta el nombre de alguno. Quizás porque doce ayudantes suponen muchos para un humilde peón que hubo de acostumbrarse a lidiar siempre en solitario.

Cuando el barman enciende con sigilo la máquina del café, por debajo de la puerta de la habitación adyacente a la cocina se escurre un leve ronquido. Aún duerme la ñaña. Ambos comparten vivienda, pero apenas entrelazan sus vidas. Se ayudan, claro, a su manera, pero se relacionan lo justo. Conversan lo justo. Lo suficiente, según sostiene Marcelo.

Transcurren unos segundos y el intenso aroma a tierras volcánicas lo transporta un día más a la Plaza Grande de Quito, el lugar mágico donde su padre, Míster Otto, músico y comediante, lo llevaba de chico a ver pasar por delante el mundo.

—Marcelito, mijo: hágase cuenta de que el café no es mera infusión, sino un estilo de entender la vida. No lo prende uno y ya se fue andando. La gracia del café consiste en detenerse a disfrutarlo. Es una excusa para la conversación. Una pausa necesaria para respirar hondo. Para abrir bien los ojos y escuchar con respeto a los demás. Para tratar de entender mejor nuestra existencia. ¿Me sigue, mijo?

Como todos los días, Marcelo remueve la taza humeante con una cucharilla. Aunque no toma azúcar, gusta de beber el café a sorbos diminutos. Enseguida regresa a la alcoba y termina de vestirse. Lo hace sin mayores complicaciones. Le basta con elegir entre uno de los dos pantalones idénticos que cuelgan, por tener quita y pon, de sendas perchas en su desvencijado armario.

—Eeny, meeny, miny, moe…

A excepción de la camisa, todo es negro: los pantalones de tergal, el cinto de cuero, los calcetines de tobillo acolchado y los mocasines brillados, también con especial esmero, la noche anterior por Delia. El quiteño no se estresa a la hora de combinar colores y se regocija en ello pues mantiene, a ciencia cierta, que pocas cosas pueden hacerle la vida más placentera a un hombre que la suerte de vestir uniforme. Es una dicha que compartió por largos años con el capitán Caipiriña, figura habitual en su barra, hasta que el militar de alto rango tuvo la inesperada ocurrencia de pasarse al bando civil.

*

—No sé qué demonios de ropa ponerme, Marcelo. Desde que he dejado el Ejército, voy perdido como bola de ruleta. A veces siento que me paso y otras veo que no llego; pero nunca atino con el cóctel attire —le confesó cariacontecido Caipiriña la primera vez que se presentó en el Oyster Bar con atuendo festivo.

—Lo primero es lo primero, capitán —lo serenó con amabilidad su interlocutor poniéndole a tiro un trago de cachaza.

El desventurado guerrero se había curtido en la primera guerra de Irak, la de Bush padre y, con la inestimable ayuda del combinado de aguardiente de caña y limón y el sosiego que le proporcionaba la sensación de cercanía del extraordinario barman, se había atrevido a lo largo de los años a irle confesando a Marcelo algunos de los pecados mortales cometidos durante la campaña de liberación de Kuwait.

—Con tanquetas transformadas en buldóceres empujábamos la arena del desierto e íbamos enterrando vivos bajo nosotros a los soldados iraquíes pertrechados en las trincheras. Al pasarles por encima, los gritos desesperados de aquellos pobres miserables se transformaban en un silencio atronador cuyo eco me persigue todavía cada noche. Créalo.

A Marcelo se le escapó una lágrima. Echó mano de la bayeta y simuló que el jugo de un limón le había salpicado el ojo. El ecuatoriano nunca estuvo en una guerra, pero sabía por muchos compadres puertorriqueños enviados al Vietnam que, en esas circunstancias, la vida de un ser humano vale siempre menos que la bala que ha de terminar con ella. Y que nadie gana.

Aquella primera tarde en que Caipiriña se estrenaba como civil fue distinto. El que quería llorar, fruto de su desesperada frustración, era el militar.

—Después de toda una vida castrense, no doy con el atuendo acertado. No sé si calzarme botas o salir en chanclas.

—Chaqueta azul y pantalones amarillos… parece usted una rana dardo, capitán.

Caipiriña se echó las manos a la cabeza.

—No se atormente, no se atormente, que era una broma —reculó Marcelo—. Va usted a la tela.

—¿Tú no me ves demasiado informal? Hazte cuenta de que me nombraron jefe de seguridad de una central nuclear.

—No me parece.

—Igual es al revés y me he excedido en seriedad, Marcelo. ¿No me sobra la chaqueta?

—Le sienta bien la sport jacket. Ahora, si me permite un consejo…

—¿Qué? —le imploró al borde de un ataque de ansiedad Caipiriña.

—Yo cambiaría los pantalones amarillos de ballenas azules por unos caquis más discretos.

—¿No me rejuvenecen los Vineyar Vines? —ahondó en su inseguridad el combatiente retirado—. ¡Mierda, con lo que me gustan!

*

—Je, je… —ríe ahora el barman mientras recuerda las desproporcionadas gotas de sudor que, debido a la sobredimensión del agobio, brotaban al unísono de la frente, el torso y las palmas de las manos del artillero. El pobre Caipiriña parecía una esponja. Una esponja radioactiva.

—————————————

Autor: Guillermo Fesser. Título: Marcelo. Editorial: Contraluz. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: