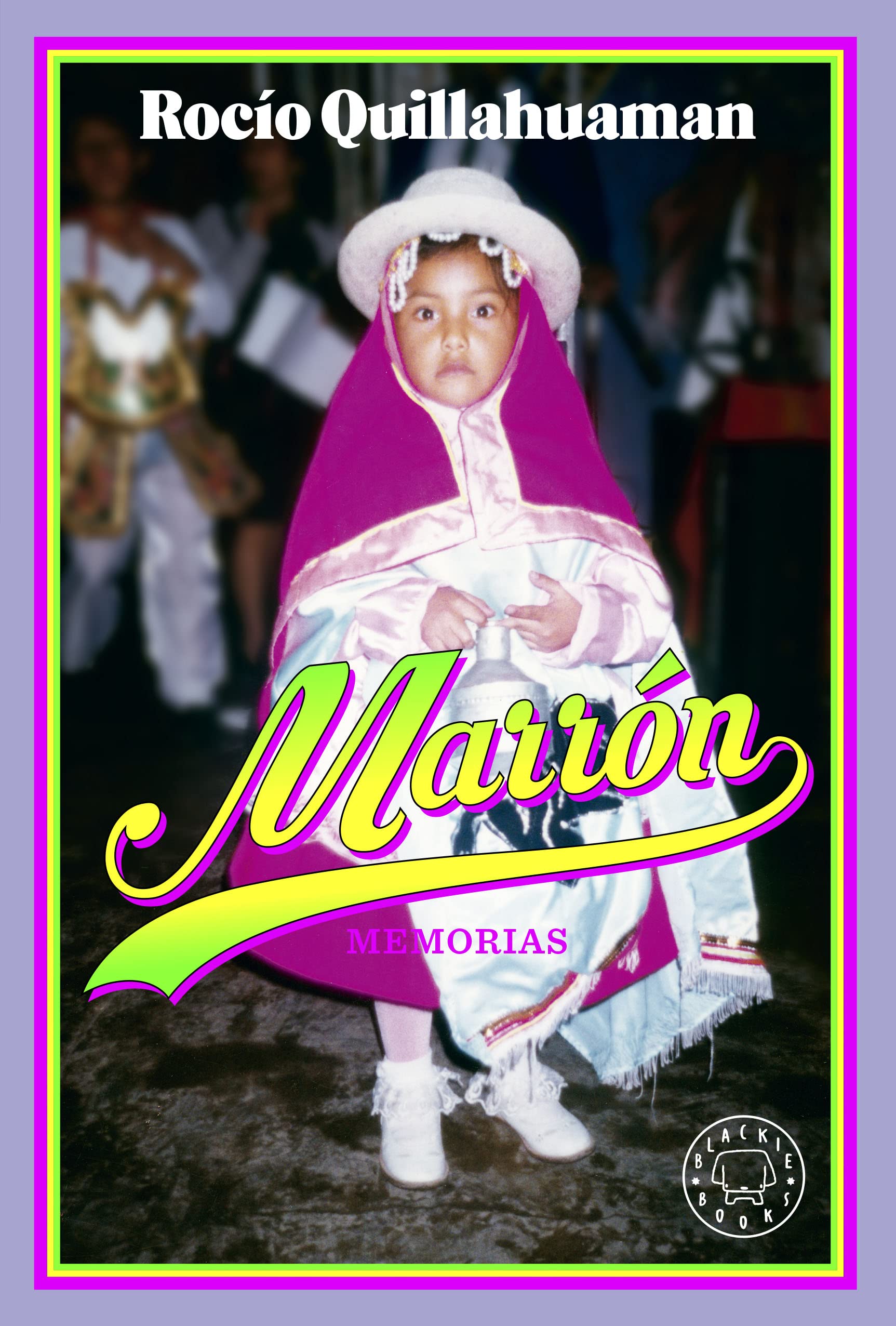

El debut de Rocío Quillahuaman, una de las ilustradoras más conocidas de nuestro país gracias a sus animaciones humorísticas. Rocío Quillahuaman nació en Lima, y diez años después se trasladó con su familia a España. Su primera experiencia al llegar fue la de que destripasen su peluche de Winnie the Pooh en el aeropuerto, en busca de droga. A partir de ahí tan solo le quedó acostumbrarse a vivir en un mundo profundamente racista y misógino, que no perdía una sola oportunidad de recordarle continuamente que, allá donde estuviese, estaba fuera de lugar. Marrón, su primer libro, son unas memorias rabiosas, a corazón abierto, en las que repasa los momentos más significativos de su infancia y adolescencia. Un viaje lleno de humor hacia la búsqueda de sí misma, y de un lugar (y las personas) que al fin pueda reconocer como casa.

Zenda adelanta las primeras páginas del libro, publicado por Blackie Books.

***

1

WINNIE THE POOH

De niña nunca fui fan de Winnie the Pooh. Vi unos cuantos episodios, pero nunca me llamó la atención. Me parecía aburridísimo. Nunca hablé con nadie sobre él. Nunca pedí que me regalasen nada con su cara. Ni siquiera le conté a nadie que me parecía aburridísimo. Nada. Borré su existencia de mi mente tan pronto vi aquellos pocos capítulos. A pesar de mi indiferencia, me regalaron un peluche suyo. Un peluche gigante de Winnie the Pooh.

Mi madre no se fiaba de los colegios de la zona en la que vivíamos. Nos quería lo más lejos posible de todo aquello, de la pobreza, de la desgracia y del peligro, y por eso se empeñó en que todas sus hijas estudiásemos en la zona alta. Supongo que también lo hizo porque la educación allí era mejor, pero sospecho que la ubicación era más importante que la educación. Ese debía ser el pensamiento que pasaba por la cabeza de todas las madres de todas las niñas que íbamos a ese colegio. Madres que tenían pocos recursos y que se esforzaban y trabajaban más para poder pagar los gastos extras en movilidad.

Es por eso por lo que cuando mi madre y yo fuimos al colegio a despedirnos y mis compañeras de clase me esperaban con un peluche gigante de Winnie the Pooh que habían pagado entre todas con el dinero de sus madres, aquellas madres a las que no les sobraba el dinero, tuve que sonreír y abrazar a todo el mundo, fingiendo agradecimiento y felicidad.

El regalo fue una sorpresa, pero no una sorpresa feliz. Fue una sorpresa porque yo no me llevaba demasiado bien con mis compañeras de clase. No entendía a qué venía un regalo así, para empezar. Era una empollona, me elegían delegada constantemente y abusaba de mi poder. Por ejemplo, una vez, unas madres hicieron sopa de pescado (chilcano) para todas en el patio y no dejé que unas compañeras fueran a probarla hasta que acabaran unos ejercicios que tenían pendientes. No volví a hacer nada parecido porque noté que después de eso perdí la simpatía de varias compañeras. Sin embargo, el día que se supo que me iba a España mi popularidad volvió a renacer. De golpe, todo el mundo estaba triste y emocionado por que me fuese, me llenaron de dedicatorias de amor y me desearon buena suerte. Todas nos llevábamos estupendamente. Quizá porque, en el fondo, sabíamos que no nos volveríamos a ver y estábamos abrumadas por los sentimientos encontrados que teníamos. Quién sabe, quizás algunas estuvieran tristes de verdad, quizá me habían perdonado lo de la sopa. Pero yo, aunque estaba agradecida por el detalle del regalo, cuando cogí el peluche en mis manos supe con seguridad que más que un regalo acabaría siendo un castigo.

El oso de Winnie the Pooh era gigante. No era grande, era enorme. Ocupaba medio cuerpo mío con once años. Me costaba cogerlo con las manos porque no llegaba a rodearlo y pesaba mucho para cogerlo con una sola mano. Era imposible. Además, era bastante feo y la calidad del material con el que estaba hecho era pésima. No daban ganas de abrazarlo, no era blandito, sus brazos eran rígidos y no se podían aplastar. La textura no era nada suave y parecía que estaba tenso. No transmitía ningún tipo de confort, si es eso lo que se busca en un oso de peluche. Cuando lo recibí tuve que aguantar el peso como pude mientras sonreía agradecida, sobre todo por las madres. Miraba fijamente a mis compañeras, intentando averiguar de quién había sido la idea. Quién habría sido la mente brillante de esta despedida o venganza. Como dije antes, nunca había comentado nada sobre Winnie. Nada. Nunca había mostrado interés. Cómo podía algo tan aburrido pesar tanto.

Y, lamentablemente, llevar aquel oso gigante a España suponía dejar atrás cualquier otro juguete. Tenía una osita de peluche que me encantaba y por la que, una vez, casi me tiré del patio de mi casa al tejado de la casa de abajo, porque se me había caído y quería rescatarla. Mi madre me dijo que no la íbamos a llevar a España porque estaba muy vieja, y se la regaló a una de mis primas pequeñas. En las maletas de 23 kilos que nos permitía llevar la aerolínea con la que íbamos a viajar solo cabían las patatas y ramos de albahaca que mi madre tenía que llevar sí o sí, porque seguramente las de España no serían como las de Perú. Había sitio para esas patatas peruanas, que ocupaban media maleta y que comeríamos en cinco minutos, pero no para mi osita de peluche favorita de la infancia. También había sitio para el Winnie the Pooh. Su sitio iba a ser mis brazos.

Pero no me quejé en ningún momento. Me entregué a la tarea de llevar el peluche sin poner ningún obstáculo. Había una razón, pero estaba muy asumida y ni siquiera me paré a pensar en ella. Esas madres se habían gastado dinero en el peluche, dinero que seguramente les habría venido mejor invertir en otra cosa, no sé, en comer, aunque fueran cincuenta céntimos por persona. Era suficiente para que yo cargase con la responsabilidad moral de llevar el peluche encima. Supongo que esa sería la misma razón por la que mi madre dio por hecho que nos lo llevaríamos. Nunca lo hablamos, pero ambas dábamos por sentado que ese peluche iba a meterse en un avión, atravesar el océano Atlántico y vivir con nosotras hasta que muriésemos. Vivir con la culpabilidad de haberlo dejado en Lima y saber que fuimos así de malagradecidas (término que le encanta usar a mi madre para llamar a todo el mundo que no es extremadamente agradecido) no era una opción. No había cariño ni agradecimiento en este acto, solo había miedo al remordimiento y la culpabilidad. Y cualquier cosa antes de ser una malagradecida.

Dentro del avión, algunos adultos se enternecían al verme con el oso. Otros lo miraban preguntándose en qué diablos estaría pensando al llevar eso en el avión. Una señora de cincuenta años con un sombrero vaquero miró el oso y luego me sonrió. Si a esa señora le parecía buena idea llevar un sombrero vaquero dentro de un avión, no podía ser buena señal que aprobase mi oso gigante. Los niños se quedaban mirándolo fijamente, deseando tocarlo, quizá pensaban que el peluche era suave. Después de diez horas de vuelo, el oso y yo nos habíamos mimetizado en un único ser. Estuvo encima de mí durante todo el vuelo. Vimos juntos las nubes por la ventana, un par de películas, escuchamos juntos Green Day y también vimos a ese niño de la primera fila vomitar de camino a los servicios. Por supuesto, el peluche aterrizó conmigo en España.

La escala en Madrid fue un infierno. Hacía muchísimo calor. Mi madre y mi hermana estaban tensas porque no se aclaraban con la puerta de embarque, iban de un lado a otro. Yo estaba concentrada en encontrar la mejor manera de cargar al maldito Winnie, persiguiéndolas como podía. Solo quería llegar ya a Barcelona con el dichoso oso y sentirme una mártir el resto de mi vida. Estaba agotada. No había podido dormir nada por culpa del puto oso. Ni siquiera lo había podido usar de cojín. Era demasiado rígido, demasiado grande. Y ahora, encima, el calor. Mis brazos se iban durmiendo y despertando. Había momentos en los que me planteaba dejar el peluche en algún asiento del aeropuerto, a su suerte. Pero la culpabilidad me golpeaba una y otra vez. No podía ser una malagradecida. Las caras de las madres de mis compañeras me perseguían por el aeropuerto. No podía dejar a Winnie a su suerte.

De repente, entre el agobio, el estrés, el cansancio, el calor, los brazos adormecidos, la culpabilidad, el sudor y el sueño empecé a verme a mí misma como alguien que había cumplido con su palabra. Por un momento tuve una buena opinión sobre mí misma. Me veía desde fuera cargando el peluche como una desquiciada y pensaba que mis compañeras y sus madres estarían impresionadas. Seguramente ninguna de ellas habría hecho lo que estaba haciendo yo. Todo este sufrimiento se acabaría y solo quedaría esta sensación de satisfacción por haberlo conseguido, por haber traído el dichoso Winnie the Pooh hasta España.

Pero entonces tuvimos que pasar por una última revisión antes de embarcar en el vuelo a Barcelona. Había una cola bastante larga. El objetivo era inspeccionar las maletas de mano por si alguien había intentado colar algo. A medida que avanzaba la cola, íbamos viendo cómo los de seguridad tiraban la comida que encontraban en las maletas a un contenedor, sin remordimientos. Mi madre estaba preocupada por las patatas que consiguió colar en nuestras maletas de mano. Mi hermana mayor se reía de ella porque sabía que las tirarían y le encantaba tener razón: le había dicho que no trajese las patatas. Yo aún guardaba cierto rencor por las patatas que mi madre había preferido guardar en mi maleta, quitándole sitio a mi peluche favorito. Sin embargo, había algo en esa situación de estar esperando a que unos revisores mirasen tus objetos personales que hacía que estuviera tensa. Me daban igual las patatas, pero me parecía muy triste que las tirasen. Era como si eliminasen parte de nuestro pasado, del de todos los que estábamos en la cola. Sus maneras hacían que hasta una niña de once años se diese cuenta de que todo aquello era muy violento. Quizá no solo eran patatas, era nuestra forma de aferrarnos al sitio del que veníamos y para ellos una forma de decirnos que ya estábamos en otro sitio. O quizá solo era una medida de sanidad y cosas de aeropuertos. Qué diferente se sienten las cosas cuando no viajas por ocio y lo haces para sobrevivir.

Finalmente, llegó nuestro turno. Como yo era la pequeña, mi madre me dijo que pasara la primera. Dejé el oso y la maleta en la cinta. Pasé por el detector de metales. Todo en orden. Iba a recoger mis cosas cuando vi que los revisores miraban el Winnie the Pooh y comentaban algo que no pude oír. Cogí mi maleta. Ellos cogieron mi peluche. Mi hermana estaba pasando por el detector cuando me di cuenta de que uno de los revisores había sacado un objeto punzante. Vamos a llamarlo así, objeto punzante. No era un cuchillo, tampoco una navaja. Era muy sofisticado, pero estaba claro que tenía la misma función que un cuchillo o una navaja. Cogió el Winnie the Pooh con mucha destreza. Seguramente lo habría llevado mucho mejor que yo en todo el viaje, además, parecía tener bastante maña con los peluches, pero estaba claro que no les tenía ningún cariño porque comenzó a clavarle el objeto punzante en el cuello. En la barriga. En las piernas. En los brazos. Dentro de las orejas. En los ojos. Otra vez en el cuello. Hurgó de nuevo por el ojo. De nuevo por las orejas. Había algodón por todas partes. Era una masacre. Revisó por dentro del ojo y de la barriga de nuevo. Una última vez. Cuando acabó de destripar mi peluche, me lo devolvió. No había ni una pizca de vergüenza o arrepentimiento en su cara. No hizo nada por hacerme saber que sentía mucho haber asesinado a mi peluche delante de mí, de que le sabía mal, aunque fuese su trabajo. Tenía la mirada limpia, como si no hubiera hecho nada malo. Le devolvió un peluche hecho trizas a una niña pequeña que iba con coletas y tenía los mofletes a punto de reventar, y no mostró ninguna lástima. ¿Cuántos peluches había destrozado ya para tener tal serenidad después de hacer aquello?

Me quedé mirando el peluche, intentando recordar por qué le había cogido tanta manía. Ah, sí, era gigante y pesaba mucho. Ahora ya no pesaba tanto y se veía más pequeño, más frágil. Ah, sí, las madres de mis compañeras de clase. El dinero de las madres de mis compañeras de clase. La violencia me hizo ser consciente, de golpe, de que aquellas madres habían gastado su dinero en un regalo para mí, un regalo que yo había despreciado, y en lo injusta que había sido. Tan injusta como la situación, como el estado actual del peluche. El ojo del oso estaba colgando, a punto de caerse. Todo ese dinero, perdido, además, de una forma devastadora. Su brazo izquierdo también estaba a punto de romperse. Le salía espuma de algodón por todas partes. Ya no parecía aburrido. Sinceramente, ni siquiera parecía un oso.

Ese momento de satisfacción por haber conseguido traer el peluche se había desvanecido. Ahora solo estábamos el oso y yo, con el mismo desconcierto en la mirada. Una bienvenida muy simbólica a España, porque lo que le habían hecho al oso no era muy distinto de lo que les estaban haciendo a las otras personas de la cola. Me acuerdo bien de lo humillada que me sentí y de la vergüenza que pasé delante del resto de la gente que estaba ahí. No defendí al oso, no dije nada, me quedé paralizada, ¿cómo puede defender una niña a su oso de peluche de unos revisores? Tampoco nadie me defendió a mí. Acuchillaron el peluche de una niña y nadie dijo nada. Todos estaban preocupados por poder colar el queso, las patatas o las verduras que traían en sus maletas. Un oso de peluche no es más importante que unas buenas remolachas. Quizá, si el revisor hubiera acuchillado unas remolachas peruanas todos se habrían escandalizado y aquello se habría convertido en una masacre, pero no. Solo era una niña y su peluche horroroso. Estaba en medio de la escena del crimen, intentando decidir si aún se podía considerar que era una mártir cuando se me acercó mi madre, a quien solo le importaba su comida.

—Esos feos me han hecho tirar la comida. Al menos a ti no te han dicho nada por las patatas —me dijo.

Joder, era verdad. Las dichosas patatas consiguieron pasar la revisión sanas y salvas. Mi hermana cogió el oso, lo observó y se empezó a reír a carcajadas.

—¿Te das cuenta de que estaban buscando droga, no? Pensaban que llevabas droga en tu Winnie the Pooh —dijo entre risas.

Claro, era eso, buscaban droga. Mi madre se empezó a reír también. A mí no me hacía gracia, pero tampoco tenía ganas de llorar. Estaba en shock. Acababa de arrastrar ese peluche durante más de quince horas por dos continentes distintos, y lo habían acuchillado delante de mí en cuestión de segundos. Esa era la primera experiencia que vivía en España. Yo también me puse a reír con ellas, no porque me pareciera gracioso sino por encajar y no parecer estúpida. Y porque, joder, estaba muy cansada.

—————————————

Autora: Rocío Quillahuaman. Título: Marrón. Editorial: Blackie Books. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: