Vasco, conservador en la Biblioteca Nacional de Francia, conoce en una cena a Tina, actriz de teatro obsesionada con Verlaine y Rimbaud, y se enamora locamente de ella. Para atraerla, aprovecha la pasión común que ambos profesan a la poesía. La relación muy pronto les crea una fuerte dependencia, hasta que Edgar, compañero de Tina y padre de sus hijos, acaba descubriendo la traición. Tina se ve obligada entonces a elegir entre la seguridad familiar o la ilusión de un amor que apenas ha empezado.

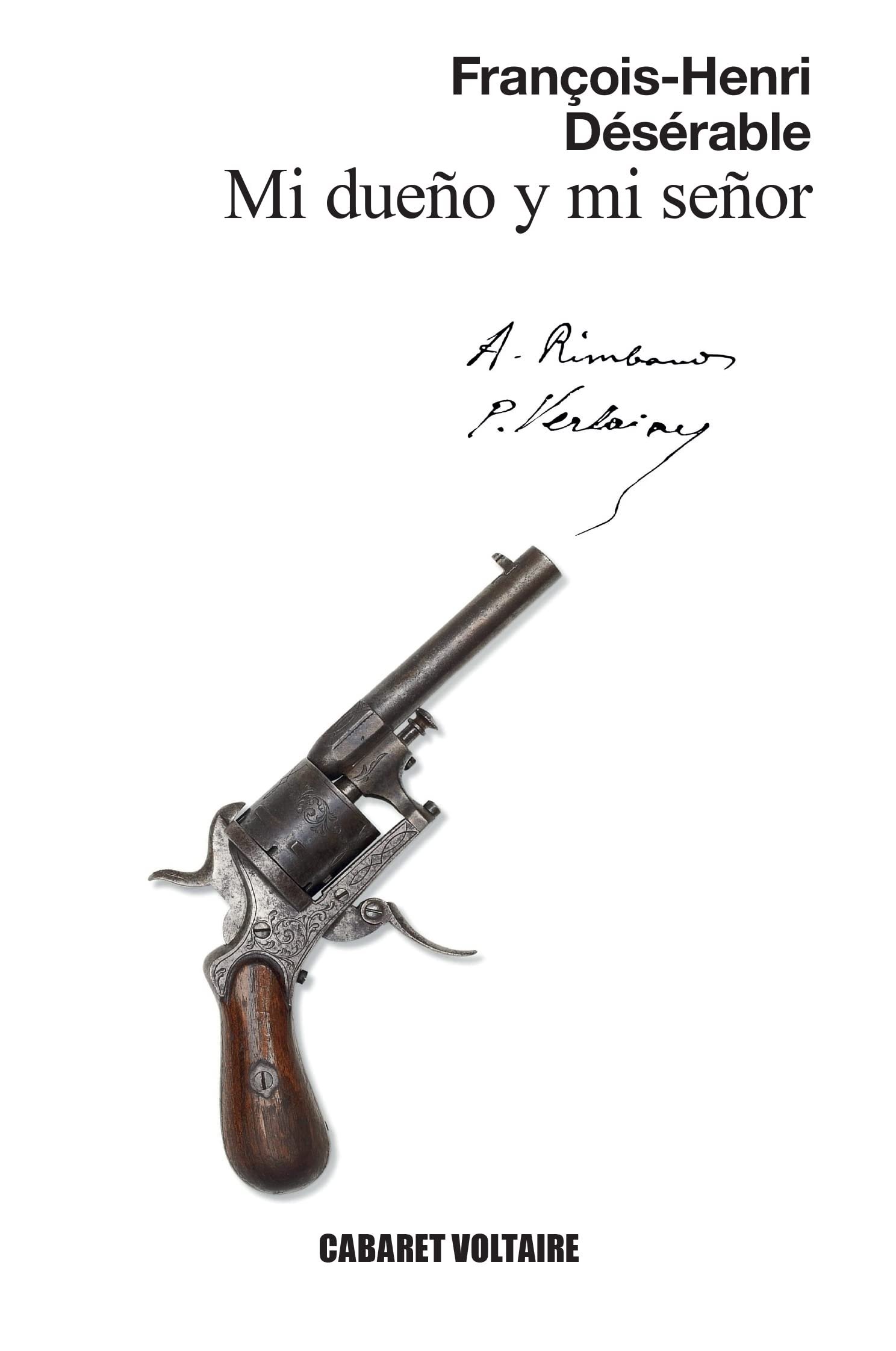

Esta historia nos la cuenta un amigo común de los dos amantes, que interrogado por un juez revela todos los detalles del triángulo amoroso. ¿Pero por qué un juez investiga este asunto? ¿Y cómo puede ser la poesía la prueba principal en esta investigación? Pero, sobre todo, ¿qué tiene que ver la pistola de Verlaine con todo esto?

Zenda adelanta un extracto de Mi dueño y mi señor, de François-Henri Désérable (Cabaret Voltaire).

***

1

Supe que aquella historia se me escapaba cuando entré en la armería. Esto es lo que más adelante, mucho más tarde, me confesaría Vasco el día que nos sentamos, él y yo, en la terraza de un café. Aquel día, quiero decir el día en que entró en la armería, Vasco había recibido amenazas tan serias como para sentir la necesidad de hacerse con un arma de fuego.

El armero estaba en el fondo de la tienda, sentado en un taburete delante de una pantalla de ordenador, con un bocadillo en la mano.

Levantó la cabeza: ¿Puedo ayudarle en algo?

Me gustaría inscribirme en un club de tiro, dijo Vasco, ¿podría aconsejarme?

Pues sí, farfulló el armero, si vuelve dentro de un año.

Y le explicó que no era tan fácil, que no era como en Estados Unidos donde se salía con un 9 mm en una bolsa de papel, como si acabaras de pedir media docena de donuts, no, en Francia era precisa una licencia, sujeta a diversas y acumulativas condiciones —ser mayor de edad y con carnet de un club de tiro, no tener antecedentes penales, no haber estado sin consentimiento en centros psiquiátricos, etc.—. Y luego había que hacer una solicitud en la prefectura, presentar un montón de documentos, formularios, justificantes, declaraciones, certificados, actas, informes, cartillas, todo esto podía durar meses, incluso un año y, aun así, le previno el armero, no era seguro que le dieran la autorización: ya sabe, con los atentados…

Y si estoy amenazado, objetó Vasco, y tengo que defenderme, ¿cómo hago?

Lo mejor, le sugirió el armero, es una porra telescópica, esta, por ejemplo. Y sacó del escaparate una porra negra, de acero niquelado, con un mango de caucho dentado antideslizante —el no va más por solo 59,90 euros—. Déjeme ver, le pidió Vasco. Plegada, la porra medía veintiún centímetros y abierta 15 cincuenta y tres, lo justo para mantener a un atacante a distancia.

Entre esto y nada, se dijo Vasco y salió con su porra telescópica en un estuche de nylon. Y durante casi un mes, no salió sin la porra, también con el miedo en el cuerpo, esperando que en cualquier momento apareciera Edgar debajo de su casa con un bate de béisbol, ya que era eso lo que, entre otras cosas, Edgar había escrito en su mail: te voy a descerrajar a batazos.

La porra, mi porrita, se tranquilizaba Vasco acariciándola: le bastaba con agarrarla por el mango, luego activarla, con un movimiento rápido de la muñeca, con un golpe seco de atrás hacia adelante, e inmediatamente se abría. Se convertía en un arma terrible, un golpe en la mandíbula, precisó el armero, y el atacante tendría que tomar puré durante seis meses. En esto pensaba Vasco cuando pensaba en Edgar, puré, como vengas, vas a tragar puré durante seis meses.

2

¡Ah!, exclamó el juez, esto lo explica todo:

Ni Colt ni Luger

Ni Beretta ni Browning

Toma puré Edgar

Un haiku, dije. Solo tiene que contar las sílabas: cinco, siete, cinco. Diecisiete en total.

¿Diecisiete sílabas dice?, preguntó el juez que recitaba el haiku en voz baja contando con los dedos:

Ni/Colt/ni/Lu/ger (5)

Ni/Be/ret/ta/ni/Bro/wning/ (7)

To/ma/pu/ré/Ed/gar (6)

El último verso, dijo el juez, tiene seis sílabas y no cinco.

Cinco. Por la sinalefa: la vocal final se une a la contigua de la palabra siguiente. Este juez no es malo, por ejemplo, además de una zalamería es un hexasílabo. Es/te/juez/no es/ma/lo. Lo mismo sucede con To/ma/pu/ré Ed/gar, la é de puré se asocia con la e de Edgar, y el verso cuenta pues con cinco sílabas. Pero, vamos, no estoy aquí para una clase de versificación…

Así es, dijo el juez. Y luego: Vuibert, tráigame el precinto número 1.

Y mientras esperaba que el secretario judicial le trajera el expediente precintado nº 1, el juez encendió un pitillo. Me preguntó si quería uno, pero yo no fumaba, nunca en mi vida había fumado realmente, entonces, el juez se lo fumó solo, en silencio, con la ventana entreabierta y la mirada perdida a lo lejos hacia la fuente de Saint-Michel, con los cabellos despeinados por el viento; la corbata le colgaba, parecía un poeta, quizás en el fondo su vocación era esa: vivir como un poeta. A lo mejor, solo estuvo en los bancos de una facultad de derecho por azar, por azar en la Escuela Nacional de Magistratura, y luego completamente por azar en el palacio de justicia de París, haciendo investigaciones judiciales, examinando meticulosamente los expedientes, oyendo a los testigos, mientras que en el fondo de sí mismo solo aspiraba a ser poeta, a adoptar la pose, es decir a contemplar la puesta de sol en el Sena declamando sonetos, con la corbata del revés.

En esas cosas pensaba yo, mientras que él pensaba en ríos impasibles, en el príncipe de Aquitania de la torre abolida, en la carne que, ¡ay! está triste, en los interminables sollozos de los violines de otoño, o más prosaicamente en los niños que tendría que ir a buscar dentro de poco a la escuela, en su mujer que le había pedido que pasara por la tintorería para recoger su falda de cuero negro, en las medias de rejilla, en las ligas de encaje que a veces llevaba debajo; en nada, quizás. Apagó el pitillo en el alféizar de la ventana; se abrió la puerta y allí estaba el secretario judicial.

¿Lo reconoce?, preguntó el juez.

Salvo error por mi parte, dije, es el secretario judicial.

Este sonrió, el juez no.

El juez no, pero dijo, mostrándome el precinto nº 1 que le había traído el secretario: Y esto, ¿lo reconoce?

¿Cómo no reconocerlo? Lo había contemplado durante horas, había acariciado el cañón y la culata, lo había tenido entre mis manos con infinita precaución. Incluso había apuntado a Vasco, y en broma había apretado el gatillo, había oído el ruido que hace cuando se tira sin munición, cuando el martillo percute en el tambor. Hubiera podido reconocerlo entre mil.

Entonces, insistió el juez, ¿lo reconoce?

Hubiera podido decir que no, que nunca había visto aquel Lefaucheux de seis balas de calibre 7 mm, hubiera podido declarar, lo siento, no me dice nada, pero recordé que un poco antes había prestado juramento de manifestar toda la verdad, nada más que la verdad, e incluso levanté la mano derecha, recordé que estaba frente al juez, en el despacho del juez y que no parecía que el juez estuviera para bromas.

Espere, dije, déjeme ver.

Y de nuevo pude examinar muy de cerca aquel revólver, volví a ver, incluso a través de la bolsa de plástico transparente, los contrastes «ELG y estrella », las iniciales «JS» grabadas en la parte delantera del tambor y por supuesto el número de serie, el famoso nº 14096 que tanto ha dado que hablar en la historia de la literatura.

Y dije que sí, que lo reconocía.

Bien, se felicitó el juez. Sigamos con la relación entre el revólver y este cuaderno.

El cuaderno fue lo primero que me mostró el juez cuando entré en su despacho. Un Clairefontaine de cuadros grandes, formato 21×29,7. Noventa y seis páginas de las que solo quedaban un poco más de la mitad —el resto acabó en la papelera—. Bajo una cubierta flexible y transparente, se podía leer en rotulador negro:

MI DUEÑO Y MI SEÑOR

En las páginas siguientes había algunos poemas. Eso era lo que habían encontrado sobre Vasco: el revólver, un cuaderno garabateado con unos veinte poemas y, más adelante, después de un peritaje balístico, residuos de pólvora en las manos. Esto era lo que quedaba, pensé, de su historia de amor.

Vaya historia, dije. Y si el juez me había convocado era porque tenía buenas razones para creer que yo podía ayudarle a ver con mayor claridad. Un verdadero rompecabezas, me confesó: no hay testigos o, mejor dicho, se corrigió, doscientos cincuenta testigos de los que ninguno era de fiar, pues todos, que conocían de cerca o de lejos a la víctima, se habían puesto del mismo lado, todos cargaban contra el acusado que solo tenía un nombre en la boca: Tina. Vasco repetía constantemente Tina, Tina, como si salmodiar su nombre fuera a hacerla volver. Pregúntele a Tina, decía Vasco, pero la Tina en cuestión, se lamentaba el juez, se negaba a colaborar en la investigación en la que Vasco se contentaba con un lacónico: el cuaderno, todo está en el cuaderno, no tiene más que leer los poemas.

Entonces, preguntó el juez, ¿puede explicarme?

Yo estaba considerado como el mejor amigo de Vasco. Era uno de los amigos más cercanos de Tina. Dicho de otro modo, el juez esperaba mucho de mí. Y yo estaba de acuerdo en explicarle lo que él quisiera, si le apetecía podía hacer de exégeta de un volumen de poemas, pero de todas formas le había prevenido que tendría que armarse de paciencia, que todo aquello podía ser bastante largo. La historia era todo un lío.

Me pagan para que me cuenten, dijo el juez.

¿Por dónde empiezo?

Hábleme de ella. Hábleme de Tina.

—————————————

Autor: François-Henri Désérable. Traductora: Lola Bermúdez Medina. Título: Mi dueño y mi señor. Editorial: Cabaret Voltaire. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: