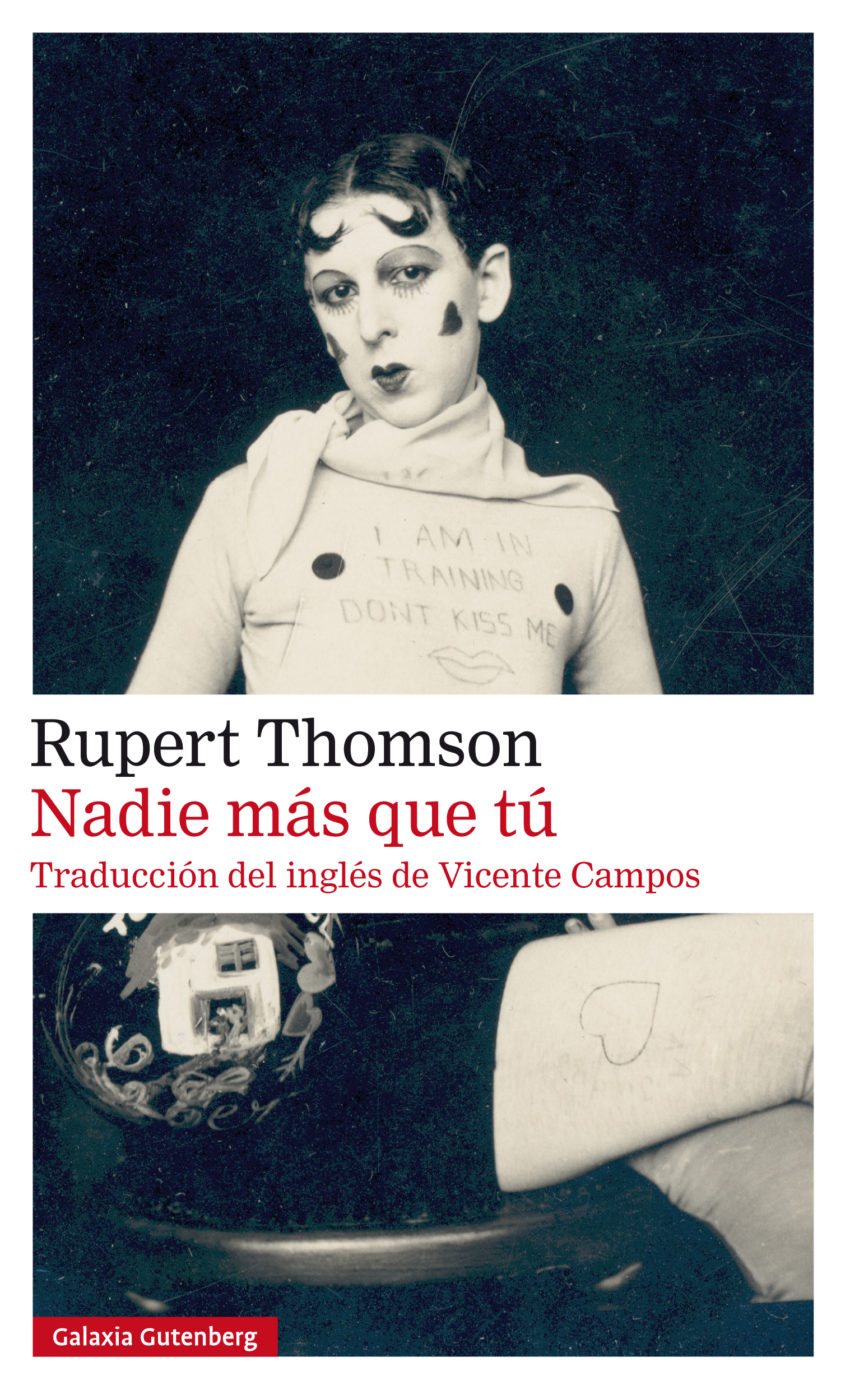

Nadie más que tú (Galaxia Gutenberg) cuenta la historia de Marcel Moore, nacida Suzanne, y Claude Cahun, nacida Lucie, dos artistas que en las primeras décadas del siglo XX decidieron romper con muchos de los tabúes y limitaciones que encorsetaban especialmente a las mujeres. Tanto en su arte como en su vida llevaron al límite la fluidez entre los géneros y la lucha contra una sociedad que impulsaba la superioridad de los hombres. Las dos mujeres vivieron una bellísima historia de amor, se introdujeron en el París de las vanguardias, y se relacionaron con Breton, Dalí, Michaux o Desnos, entre otros, hasta que la Segunda Guerra Mundial las sorprende en su retiro de la Isla de Jersey, que se convierte en puesto clave para el ejército nazi.

Rupert Thomson (Eastbourne, Reino Unido, 1955), fue finalista del premio Costa Novel of the Year. Sus memorias, This Party’s Got to Stop, fueron Writer’s Guild Non-Fiction Book of the Year.

Zenda publica las primeras páginas de Nadie más que tú.

Un baño vespertino, 1940

Yo estaba en el mar cuando cayó la primera bomba. Un poco alejada de la orilla, flotando boca arriba. Contemplando un cielo despejado. Era un viernes por la tarde hacia finales de junio. Cuando uno de los aviones giró hacia el sur, sobre el Mont Fiquet, distinguí las llamativas formas negras en sus alas. Esvásticas. El miedo me atravesó zigzagueando, negro y reverberante, como un enjambre de abejas que se desperdigara desde una colmena. Me erguí de golpe, sin hacer pie; presa del pánico, se me aceleró la respiración. Como todos en la isla, había estado temiendo este momento. Ahora había llegado. Había bastantes aviones, volaban alto, como si recelaran del fuego antiaéreo. ¿No sabían que todas nuestras tropas habían sido evacuadas y que sólo quedábamos civiles? Se me echó encima una ola, que me hundió. El océano parecía estremecerse. Cuando emergí de nuevo a la superficie, vi alzarse una columna de humo, como melaza, sobre el cabo hacia el este.

Nadé de vuelta a la orilla. Sentía las extremidades débiles y torpes, y aunque la marea me empujaba hacia la costa, me pareció que tardaba mucho en avanzar. Un corro de gente se había apiñado en la playa. Otros corrían hacia la carretera. Uno de ellos tropezó y cayó, pero nadie lo esperó, ni siquiera repararon en él. Claude se había bañado antes. Estaría en la planta de arriba, poniéndose crema en los brazos y las piernas. Edna, nuestra ama de llaves, estaría preparando la cena, con un vaso de whisky solo en el alféizar que había sobre el fregadero. Nuestro gato estaría tumbado en la terraza, cuyas baldosas aún conservarían el calor del sol, o tal vez, como a mí, le habían asustado las explosiones y había entrado corriendo en la casa. Parecía anómalo que las olas no prestaran la menor atención a lo que estaba pasando y siguieran meciéndose hacia la orilla, sin prisa, casi con pereza.

Ya caminaba torpemente cerca de la playa cuando oí otro estampido lejano. Sonó desganado, pero se había desatado un mariposeo en mi estómago. En circunstancias normales, me secaba en la playa, disfrutando del fresco sobre la piel, de la última luz del día, de la tranquilidad. Pero recogí los zapatos y la toalla y corrí de vuelta a casa, sintiéndome torpe, mareada.

Cuando llegaba a la rampa del varadero, dos aviones más descendieron en picado sobre la bahía, ahora hasta mucho más abajo, con los motores resoplando, roncos. Me encogí al lado de una barca de remos que estaba boca abajo. Tableteo de ametralladoras, salpicaduras elevándose al aire como una hilera de juncos blancos. Pero me sentí avergonzada, una mujer de cuarenta y siete años comportándose como una niña, y me levanté rápidamente. Entré en nuestro jardín por la puerta lateral. Claude estaba en la pendiente de hierba que daba a la playa. La manguera estaba sobre el césped a sus espaldas, y el agua manaba con fuerza de la boquilla. Llevaba puesto un bañador blanco y apoyaba una mano en la cadera. Con la otra sostenía un cigarrillo encendido.

Tenía el aire de un general supervisando un campo de batalla. Podrían haber sido sus aviones, sus bombas.

–¿Estabas en el agua? – preguntó.

Asentí.

–Sí.

–Creía que estabas en la planta de arriba.

–No.

–¿Los has visto?

Asentí de nuevo.

–Yo lo he visto todo – dijo–.Hasta las caras de los pilotos.

Su voz sonó tranquila, y ella emitía una especie de resplandor. Yo había visto antes aquella expresión, pero no recordaba dónde ni cuándo. Permanecí más abajo que ella, en el césped; el pelo me goteaba. La hierba corta me cosquilleaba entre los dedos de los pies.

–Tengo una sensación extraña, como de euforia. – Miraba hacia el este, hacia Noirmont. El humo ensuciaba el cielo azul puro–. Creo que es porque vamos a ser puestas a prueba.

–¿No crees que ya nos han puesto a prueba lo bastante?

–No así.

Ese mismo mes habíamos oído rumores de que Churchill estaba dispuesto a abandonar las islas del Canal – se encontraban demasiado cerca de la Francia continental, eran demasiado difíciles de defender–, pero en la BBC no se había informado de que se hubiera tomado una decisión definitiva al respecto. Los boletines de noticias estaban llenos de bravuconadas. Los nazis habían llegado al Sena, se nos dijo, pero «nuestros chicos» les esperaban en la otra orilla, y «devolverían golpe por golpe». Lo siguiente que supimos es que se habían divisado motoristas nazis en la costa de Normandía, cerca de Granville, y «nuestros chicos» se habían retirado a Dunkerque. A mediados de junio, después de que las tropas acantonadas en Jersey y Guernsey fueran embarcadas de vuelta a Inglaterra, se ofreció a la población civil la posibilidad de evacuación. Se formaron largas colas ante el Ayuntamiento, y las líneas telefónicas se colapsaron cuando los isleños se llamaban para pedirse consejo unos a otros. Había llegado la hora de tomar decisiones drásticas. Se encontraron dos perros y un guacamayo muertos a tiros en un jardín trasero de St. Helier. Un hombre se presentó en el aeropuerto con un cuadro de Picasso bajo el brazo. Su mujer vestía un abrigo de marta cibelina, aunque la temperatura rondaba los veinticinco grados. No llevaban más equipaje. La mitad de la población se inscribió para que la evacuaran – más de veinte mil personas–, pero el bai lío,1 Alexander Coutanche, declaró que él se quedaba, pasara lo que pasase, y al final sólo seis o siete mil habitantes se marcharon. Siguió una semana en que la vida pareció retornar a la normalidad. La sensación de calma era incómoda e inquietante – casi podías oír crecer la hierba en los trechos de césped de las casas vacías–, pero sabíamos que no duraría, y ahora los nazis habían bombardeado y había quedado claro que la ocupación era cuestión de días, o incluso de horas.

–Tal vez tenías razón – dije–. A lo mejor habría sido más prudente marcharse…

Claude negó con la cabeza.

–Eso ya lo hemos hablado, y, en cualquier caso, ahora ya es demasiado tarde. No quedan barcos.

–Lo sé. Pero… Salió de la pendiente herbosa.

–Ven aquí. – Cogió la toalla y empezó a secarme frotándome–. Estás temblando.

–Seguramente es sólo el susto – dije–. Estaba en el agua cuando vinieron.

Me echó la toalla sobre los hombros y me llevó de vuelta por el césped.

Una vez dentro de casa, me sirvió un coñac. Me lo bebí de un trago. Después salimos a la carretera y nos pusimos a mirar hacia St. Helier, pero no había nada que ver, salvo el humo negro que se desplazaba hacia el sur con la brisa estival. Los aviones se habían ido. Los cielos estaban en silencio.

Más tarde, mientras cenábamos, se oía el ir y venir del oleaje a través de la ventana abierta, y era posible creer que no había pasado nada. Pese a todo, mandamos a Edna de vuelta a su casa temprano, y le dijimos que no se molestara en fregar los platos.

—————————————

Autor: Rupert Thomson. Título: Nadie más que tú. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: