Alisado. Estigmatizado. «Domado». Celebrado. Borrado. Gestionado. Apropiado. Siempre incomprendido. El pelo negro nunca es «solo pelo». Este libro trata de por qué el cabello negro es importante y de cómo puede considerarse un modelo de descolonización. A lo largo de una serie de ensayos irónicos e informados, Emma Dabiri nos lleva desde el África precolonial, pasando por el Renacimiento de Harlem, el Black Power y hasta el actual movimiento del pelo natural, la apropiación cultural y más allá.

Zenda ofrece un adelanto de No me toques el pelo, de Emma Dabiri.

******

1

Solo es pelo

JOVEN, IRLANDESA Y NEGRA

No sale de mi boca

no sale de la boca de A

que se lo dio a B

que se lo dio a C

que se lo dio a D

que se lo dio a E

que se lo dio a F

que me lo dio a mí.

Porque iba a estar mejor en mi boca

que en la boca de mis ancestros.

(Poema de África occidental)

Si bien no se me elogió especialmente por mis esfuerzos, tampoco se me obligó a unirme al resto de niñas, y a posteriori eso resulta muy revelador, aunque nada sorprendente. Siempre estaba ahí la insistencia en que, a pesar de haber nacido en Irlanda y de tener una madre irlandesa cuyo linaje por parte materna se remontaba a la prehistoria de Irlanda, yo no era irlandesa «de verdad». Solían apartarme del resto y concederme una atención especial. Parecía ser una de las claras favoritas de las monjas, sobre todo de las que habían sido misioneras en África. Recuerdo que en una ocasión una monja, muy preocupada, me pilló en la puerta del pub Bird Flanagan, en la zona de Rialto, y me entregó una Medalla Milagrosa porque quería concederle la gracia de la Virgen María a mi cuerpecito moreno. No fue la única vez que me dieron una de esas medallas (¡parecía yo un imán para lo milagroso!). Y recuerdo asimismo ir a visitar a la tía abuela de una amiga, una mujer mayor, también monja; al verme, los ojos llorosos se le enfocaron y le empezaron a brillar. «Viví muchos años en Nigeria», me espetó entonces, antes de proceder a separarme los labios para mirarme los dientes, porque «tu gente tiene una dentadura preciosa». Dado que dicho intercambio considerablemente íntimo tuvo lugar antes incluso de que se hicieran las presentaciones más básicas, podría calificarse, como mínimo, de grosería.

Así que sí: tuve una relación complicada con el mundo en el que vivía. Y creo que, con muchas probabilidades, el hecho de embarcarme en el proyecto de Equiano se interpretó como el tipo de cosas raras que haría una «extranjera», una «negrita». Porque, claro, ¿qué podía esperarse de «gente como ella»?

Al pensar ahora en Equiano, mi decisión sí que parece radical. No recuerdo exactamente lo que me motivó a hacerlo, pero mi infancia estuvo caracterizada por elecciones e intereses poco usuales, conformada por una intensa sensación de que mi impulso de contar historias negras nacía de una fuente anterior a mi nacimiento: «No sale de mi boca…».

Pase a que pueda sonar peculiar, y a que desde luego a mí me resultaba extraño, de forma intuitiva sentía que mantenía una relación activa con el pasado y con mis ancestros. Era como si el pasado ocupase un primer plano muy especial en mi presente. Por supuesto, me veía incapaz de verbalizar nada de eso, ni siquiera para mí misma, y de haber podido seguramente habría elegido no hacerlo. Ya me consideraban una niña lo bastante rara; no hacía falta echar más leña al fuego. Hasta años después, cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar culturas africanas, no fui consciente de la crucial importancia que tenía la veneración ancestral, no invoqué de manera intencionada a los espíritus ancestrales. Soy yoruba por parte de padre. Los yorubas son el grupo étnico más numeroso en el suroeste de Nigeria y uno de los tres más grandes de Nigeria en general, el país más poblado de África. A muchos yorubas los vendieron como esclavos, sobre todo en el siglo xix. Como resultado de este movimiento relativamente reciente y a gran escala, muchas creencias, prácticas y costumbres yorubas pueden identificarse aún hoy por todo el «Nuevo Mundo». Durante las décadas de 1980 y 1990, se produjo una diáspora yoruba aún más actual, cuando los nigerianos huyeron de una economía en trágico hundimiento para emigrar a países como Estados Unidos y el Reino Unido.

Una de las consecuencias del colonialismo fue el abandono de muchas creencias yorubas, y por eso hasta mi época universitaria no aprendí que los conceptos yorubas tradicionales del tiempo eran cíclicos, ni supe nada sobre la creencia en que el «pasado» no está necesariamente desligado del futuro, sino que en realidad mantiene un diálogo con él.

Descubrí que nombres yorubas como Babatunde («el padre vuelve») y Yetunde («la madre vuelve») son muy comunes por una creencia indígena en la transmigración del alma. Esta invocación del pasado, como el concepto filosófico ghanés de Sankofa (que nos insta a servirnos del pasado para diseñar un futuro mejor), no limita el progreso ni pone el énfasis en hacer las cosas «a la antigua usanza». Por el contrario, el objetivo es la mejora. La necesidad apremiante de asegurar que lo mío va a estar «mejor en mi boca / que en la boca de mis ancestros». La creencia es que nuestros éxitos son también los éxitos de nuestros antepasados. Por fin pude ubicar mis experiencias en un sistema de creencias en el que tenían pleno sentido.

El saber occidental que hemos recibido denigra habitualmente la historia africana. Esta actitud la resumió el prestigioso historiador británico Hugh Trevor-Roper en el famoso discurso que ofreció en 1963 ante la Universidad de Sussex, retransmitido por la televisión nacional, publicado en una conocida revista y más adelante editado como libro:

Quizá en el futuro exista alguna historia africana que enseñar. Pero ahora mismo no la hay, o es escasa: solo está la historia de los europeos en África. El resto es casi todo oscuridad, al igual que la historia de la América preeuropea y precolombina. Y la oscuridad no es una materia para la historia.

Visto con un prisma sesgado y eurocéntrico, quizá sea así, claro. Sin embargo, si cambiamos el punto de vista, empezamos a darnos cuenta de que, en palabras del premio nobel nigeriano Wole Soyinka, «la oscuridad que tan alegremente se atribuye al “continente negro” quizá acabe resultando ser no otra cosa que una catarata en los ojos de quien mira».

En lo que respecta a desvanecer esa oscuridad, lo que más me interesa, con diferencia, es saber cómo los pueblos africanos se entendían a sí mismos y cómo entendían sus propias culturas (analizar sus métodos de narrar y de documentar la vida), más que intentar situarlos con una perspectiva europea que plantea la universalidad pero que, por naturaleza, es culturalmente específica.

Deberíamos recordar que la comunicación y el aprendizaje en una sociedad de tradición oral no se limitan a la palabra hablada. Los lenguajes complejos no verbales forman parte de ese ámbito. Pensemos por ejemplo en el batá, o «tambor parlante», como suele traducirse. El batá reproduce los patrones tonales del idioma yoruba: literalmente, habla. ¿Eran también unos analfabetos los colonos británicos, incapaces de descifrar lo que decía ese tambor? ¿O ese término lo aplicamos solo a los pueblos «primitivos»?

El filósofo anglo-ghanés Kwame Anthony Appiah describe los peinados africanos como una «sutil interacción de lo sociológico con lo estético». Como práctica en sí, los peinados tienen mucho que ofrecer y abren nuevas posibilidades, excitantes por su descolonización, para entender más sobre el pasado africano, con el objetivo de conformar un futuro colectivo mejor.

En términos de mis primeros intentos de descolonización, la libertad demostrada por el proyecto de Equiano nunca se repitió, por desgracia. Creo que aquello pudo darse principalmente porque me mantenía quitada de en medio. Hasta finales de la década de 1990, ser negra e irlandesa en Irlanda equivalía a tener un estatus casi de unicornio.

Salvo porque a todo el mundo le encantan los unicornios.

Durante mucho tiempo, en Irlanda no ha habido una población negra numéricamente significativa. De hecho, en mi infancia y adolescencia éramos muy pocos. Mucha de la gente mestiza que conocía se había criado en instituciones (quienes eran mayores que yo, todos). A menudo eran hijos e hijas «ilegítimos» de mujeres irlandesas y estudiantes africanos. Por lo general, en Irlanda a las madres solteras se las trataba como a escoria, hablando a las claras. Si a eso se añadía la desgracia de tener un hijo negro, no se podía caer más bajo. Sobre los niños y niñas mestizos que tuvieron la mala fortuna de acabar en los ahora infames internados de Irlanda, un informe remitido al Ministerio de Educación del país decía lo siguiente en 1966:

En varias escuelas se ha visto a niños de color. Su futuro, especialmente en el caso de las niñas, supone un problema para el que es difícil encontrar una solución satisfactoria. Sus perspectivas de casarse en este país son casi nulas, y su felicidad y bienestar futuros solo pueden garantizarse en un país que cuente con una población bastante multirracial, dado que su acogida por parte de «blancos o negros» no es buena.

El resultado es que estas niñas, al dejar el internado, en su mayoría se marchan a grandes centros urbanos de Gran Bretaña […]. Quedó bastante patente que las monjas prestan una atención especial a estas desafortunadas criaturas, que con frecuencia resultan ser de mal carácter y difíciles de controlar. Los varones de color no plantean el mismo problema. Parece que también reciben una atención especial y que son populares entre los demás niños.

Según el alumnado de estas aberrantes instituciones, parece que esa «atención especial» se ampliaba a agresiones racistas que servían para agravar el abuso físico, sexual, emocional y mental al que estaban sometidos muchos de esos niños y niñas. Durante mi época de escolarización, más de veinte años después, en apariencia las actitudes no habían cambiado demasiado. Pese a todo, la Irlanda que surge hoy en el horizonte me resulta casi irreconocible. Ahora existe una población irlandesa negra visible y, en términos de progreso social, en 2015 nos convertimos en el primer país del mundo en legalizar mediante referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, en 2018, tras otro referéndum, se derogó la draconiana Octava Enmienda de la Constitución que criminalizaba el aborto. Esta Irlanda, en apariencia más amable y diversa, está a años luz de la que definió mis pésimos años de escuela, días en los que la mínima indiscreción (real o, normalmente, imaginada) provocaba un castigo muy desproporcionado respecto al delito. Y, al igual que «nuestro carácter», mi pelo también era «difícil de controlar».

Ya en mis recuerdos más tempranos, mi pelo surge siempre como un problema que había que manejar. La idea profundamente enraizada de que el pelo de las mujeres negras hay que «manejarlo» funciona como una poderosa metáfora del control social sobre nuestro cuerpo a un nivel tanto micro como macro. Nuestra autonomía corporal no puede darse por sentada, da igual que hablemos de la servidumbre histórica durante el comercio de esclavos trasatlántico, de la actitud del sistema educativo, de los miles de mujeres negras retenidas actualmente en centros de detención de inmigrantes o del desproporcionado número de mujeres negras que hay en la cárcel (en Estados Unidos, la ratio de mujeres negras encarceladas es cuatro veces superior a la de mujeres blancas). Cuesta que pase un solo mes sin que salte la noticia de otro niño o niña negro al que han expulsado de clase por llevar su pelo natural. El caso ocurrido en el Pretoria High School de Sudáfrica en 2016 fue especialmente impactante, no solo por la violencia del altercado, sino también por su ubicación geográfica. No fue en Gran Bretaña ni en Irlanda, ni en Estados Unidos, sino ¡en el continente africano! Unas niñas pequeñas querían dejarse el pelo normal, sin tratar, pero el instituto sostenía que el pelo natural era una cosa «sucia», así que estallaron las protestas. La dirección aseguraba que, al no alisarse el pelo, las alumnas negras incumplían las normas relativas a mantener un aspecto «adecuado», y cuando las niñas se negaron a alisárselo se sucedieron las reclamaciones.

Como niña negra con un pelo de rizo apretadísimo, criada en una Irlanda increíblemente blanca, homogénea y socialmente conservadora, desde luego no se me consideraba guapa, aunque eso empezó a cambiar sobre los quince años. Recuerdo que me dijesen que tenía «suerte de ser guapa», lo que significaba que podía «casi quitarme el lastre de ser negra». No obstante, nunca desapareció la incontestable expectativa de que se tomarían medidas para mantener mi sufrimiento a raya. Huelga decir que las manifestaciones más ofensivas de mi amenazante negritud debían controlarse estrictamente.

Cuando me fui haciendo mayor, el color de mi piel casi se correspondía con el «bronceado» que mis compañeras estaban obsesionadas por alcanzar. Seguía soportando bromas como que necesitaba un flash para que me hicieran fotos, o la clásica comparación de mi tez con la suciedad, pero era mi pelo lo que se mantenía como un rasgo imperdonable. Cualquier cosa que pudiera hacerse para disimularlo, para manipularlo o mutilarlo, se ponía sobre la mesa. El concepto de dejarlo tal y como me crecía en la cabeza era sencillamente impensable.

Por toda África existen pruebas desde hace mucho tiempo del uso de pelucas y postizos para trenzas. En la mayoría de las culturas negras, la transformación frecuente y drástica del pelo es algo típico, y llevar pelo artificial, pelucas incluidas, no está estigmatizado tradicionalmente del mismo modo que lo está en la cultura dominante; bueno, voy a ahorrarme eufemismos educados: me refiero a la cultura «blanca».

Teniendo en cuenta la enorme diversidad de estilos que existe, cabe señalar que, a lo largo de todo el siglo xx y hasta hace bien poco (a excepción del periodo del movimiento del Black Power e inmediatamente después), muy pocos peinados implicaban trabajar con la textura del pelo africano. Yo misma intentaba alejarme todo lo posible de mi propia textura. En la actualidad, soy mucho más libre y, ahora que he aceptado mi textura natural, estaría encantada de lucir también una peluca rosa, larga y ondulada, aunque lo más seguro es que no vaya a hacerlo. Experimentar con el pelo puede ser una cosa divertidísima. No obstante, cuando yo iba a la escuela no había nada de divertido en ello. Nada. Mis acciones eran una apuesta por la asimilación a través del disfraz. Mis esfuerzos nacían de un terror esencial a que la gente pudiese llegar a ver mi pelo real. Desde extensiones cosidas hasta otras enganchadas, pasando por rizos Jheri, permanentes rizadas y lisas y planchas, mi pelo quedaba oculto, incomprendido, dañado, roto y muy mal querido. Poca sorpresa. Nunca veía a nadie con un pelo como el mío. El pelo afro estaba estigmatizado hasta el punto de ser un tabú, y lo sigue estando en muchos sitios.

Cuando fui creciendo, me empezaron a hacer sentir horriblemente llamativa; siempre estaba bajo escrutinio, siempre era un objeto al que examinar. Cuando la gente me veía no me veía a mí, sino a un símbolo: una aproximación a una africana hecha de recortes. En el famoso pasaje del tren de Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon, conocido psiquiatra martiniqués e icono poscolonial, analiza los efectos psicológicos que la mirada blanca tiene sobre el sujeto negro: «Mira, un negro […]. ¡Mira el negro ese! […]. ¡Mamá, un negro!».

Recuerdo con toda claridad cómo el análisis que hace Fanon de estas palabras me calmó como un bálsamo cuando me topé con él a los diecinueve años: no estaba loca. Mi única motivación no era ser «una resentida y una amargada». Fanon legitimaba mis experiencias e identificaba su coste psicológico. Ante una validación de ese calibre, reaccioné con una sensación de alivio que aún noto tantos años después. Cuando eres una persona «mestiza» o negra que está aislada en un entorno predominantemente blanco, te conviertes en un mero código, en la representación de una anarquía que está en camino. Los bárbaros han franqueado las puertas y tú eres la manifestación de todas las fantasías, miedos y deseos absorbidos por una población alimentada con una dieta permanente de discurso racista. Estás bajo una vigilancia constante. Te haces consciente de todos tus gestos hasta un extremo que duele: tus movimientos, tu simple postura, se analizan en todo momento. Detalles mundanos, las minucias de tu rutina diaria, son un espectáculo para consumo del público.

Pese a no saber expresarlo por entonces, sí experimenté hasta lo más hondo el sofocante peso de aquella existencia. Me sentía como una especie de experimento, como una atracción de feria, y al final me volví una paranoica sin medida. Llegó un punto en el que me incomodaba muchísimo tan solo que la gente me mirase. Mi pelo en especial era un espectáculo, el lugar en el que se concentraba la mayor parte de esa atención.

Cuando pensamos en lo que nos enseñan que es un pelo bonito, las características del pelo afro brillan solo por su ausencia. Liso, reluciente, lustroso, suave, suelto… Mi pelo desde luego no es así. ¿Y cómo es mi pelo? Ah, sí, bueno… Áspero. Seco. Difícil. Duro. Rugoso. Crespo. Salvaje. Hemos recibido como legado esta lista de términos peyorativos que se perciben como apropiados para describir en su plenitud un pelo de textura afro. Que no se me entienda mal, pero sé que aunque el pelo caucásico puede describirse como grasiento, lacio o fino, digamos que no es lo usual. Tampoco cuesta imaginar el momento de horror que se produciría si yo hablase así de alegremente sobre el pelo de una mujer blanca, ¡y en su cara!

Los términos que usamos para describir el pelo afro no guardan relación con su textura y, juzgada con una vara de medir ajena, esta siempre va a resultar carente de algo. No obstante, la cuestión es que no disponemos de una lista de palabras que reflejen las cualidades del pelo afro, términos que demuestren sus puntos fuertes, su belleza y su versatilidad.

Ni siquiera las etiquetas de nuestros productos capilares supernaturales parecen capaces de alejarse de ese esquema mental. Nos asaltan palabras como «rebelde», «salvaje», «alborotado», «inmanejable» y «áspero». Puede que logremos arrancar un «cool» o un «funky», pero nuestro pelo nunca es «normal» y punto. Como siempre, la belleza se concibe según las características de un estándar que no está diseñado para incluirnos. La única manera de que un pelo afro pueda cumplir aparentemente los criterios de belleza es que lo asemejemos a un pelo europeo, es decir, que nos asemejemos a algo que no somos.

El mundo que nos rodea alimenta un potente relato en torno al pelo y a la feminidad. Desde cuentos de hadas hasta anuncios, películas y vídeos musicales, nuestros iconos tienden a lucir unos bucles voluptuosos. Para niñas y mujeres, la feminidad va estrechamente ligada al pelo. Durante mucho tiempo, el pelo suelto, en caída, fue uno de los indicadores más potentes de ser mujer. Pero el pelo afro no crece así; por lo general, crece hacia arriba. Por supuesto, la feminidad, igual que la belleza, sigue siendo un proyecto culturalmente concreto, y desde luego no se diseña teniendo en mente el aspecto físico de una mujer negra. Sin embargo, sí se espera que nos ajustemos a esos estándares, y ay de nosotras si no podemos.

Dicha presión para ceñirse a los estándares europeos de belleza va mucho más allá de esa clase de vanidad con la que suele identificarse para restarle importancia, la de que siempre nos parece mejor lo que tienen los demás. En el incidente del Pretoria High School, a esas niñas les dijeron que no podían ir a clase tal y como ellas eran porque tenían que parecer «limpias». Dos semanas después, un Tribunal Federal estadounidense sentenció que era legal despedir a una empleada por llevar rastas, al considerarlas «poco profesionales». Sin embargo, los términos «limpio» y «profesional» son un gran constructo, y considerar que el pelo de la gente negra, tal y como crece natural en nuestra cabeza, no es ni limpio ni profesional resulta de lo más revelador. En este punto, es significativo cómo el lenguaje opera en la política del poder. «Alborotado», «rebelde», «inmanejable», «áspero». Pensemos en estos términos en el contexto de la naturaleza normativa de las políticas en torno al pelo. El lenguaje que ahora se considera culturalmente inaceptable (el lenguaje de las colonias o de las plantaciones, el lenguaje empleado en otros tiempos para describir a la gente negra) no ha desaparecido: se ha trasladado a la zona de la cabeza, nada más.

El alisado del pelo entre la gente de ascendencia africana surge de un legado histórico traumático. Desde que apareció el comercio de esclavos —el comercio trasatlántico de cuerpos negros que duró siglos—, nuestra humanidad no es algo que se dé directamente por sentado. Más allá de que la mayoría de la población mundial sea melanizada (¿esa palabra existe? ¡Debería!), los pueblos de ascendencia africana no son los únicos con pelo afro (junto a algunos polinesios, micronesios y melanesios). Nuestro pelo es el indicador físico que nos distingue de todos los demás grupos raciales.

Al negar al pueblo negro su humanidad, el pelo que crece en su cabeza se consideraba (y podría decirse que aún se considera) más similar a la lana o al pelaje de un animal que a los mechones lisos y «humanos» de los europeos. Uno de los problemas permanentes de la era moderna, el motivo principal por el que el racismo nos sigue asolando, es que no dejamos de promover ideas de negritud inventadas durante el psicótico periodo de la expansión mundial europea. El «saber» generado en esa época permanece aún hoy entre nosotros y sus ecos todavía rebotan de siglo en siglo, asentándose para fijar y enmarcar a las personas de ascendencia africana como personajes de creación ajena. La idea de que los africanos son culturalmente inferiores a los europeos se extendió desde la década de 1700, pero llegado el siglo xix había evolucionado hacia un «racismo científico» que estableció la noción de que la evidencia científica empírica podía demostrar que los «africanos» eran una especie por completo distinta.

En Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, escrito en 1853 por Arthur de Gobineau, personaje conocido por haber desarrollado la idea de una raza aria superior, se rechazaba la unidad entre los humanos al asegurar lo siguiente: «Según la ley natural antes mencionada, la raza negra pertenece a una rama de la familia humana incapaz de civilizarse». Los «negros» tenían el privilegio de ocupar el último peldaño de todas las especies, más cerca de los simios que de los blancos. El escrito de Gobineau inspiró a muchos, y no menos a los supremacistas blancos de Estados Unidos. En Types of Mankind, una colección de cartas y artículos escritos un año después, en 1854, por seis académicos que trataban de explicar el conocimiento científico más «innovador» en torno a la raza, se afirmaba: «Las diferencias observadas entre las razas de hombres son de la misma índole e incluso mayor que las pruebas en las que nos basamos para considerar que los monos antropoides son especies distintas». Josiah Nott, uno de los autores colaboradores en Types of Mankind y dueño de esclavos, aseguraba oportunamente que «el negro alcanza su mayor perfección física y moral, y también su mayor longevidad, en estado de esclavitud». Nott obviaba las partes del texto de Gobineau en las que este último hablaba con desprecio sobre los propios estadounidenses blancos, a quienes consideraba una población inferior, racialmente mezclada.

Pese a la crucial importancia de la textura capilar como uno de los principales rasgos para marcar la «negritud», su relevancia suele pasarse por alto. El sociólogo de Harvard Orlando Patterson explica:

El tipo de pelo se convirtió rápidamente en el auténtico distintivo simbólico de la esclavitud, aunque, al igual que muchos símbolos poderosos, quedó disfrazado, en esta ocasión a través del mecanismo lingüístico de utilizar el término «negro», que nominalmente ponía el énfasis en el color. No obstante, nadie que se haya criado en una sociedad multirracial será ajeno al hecho de que la diferencia en el pelo es lo que soporta la auténtica carga simbólica.

—————————————

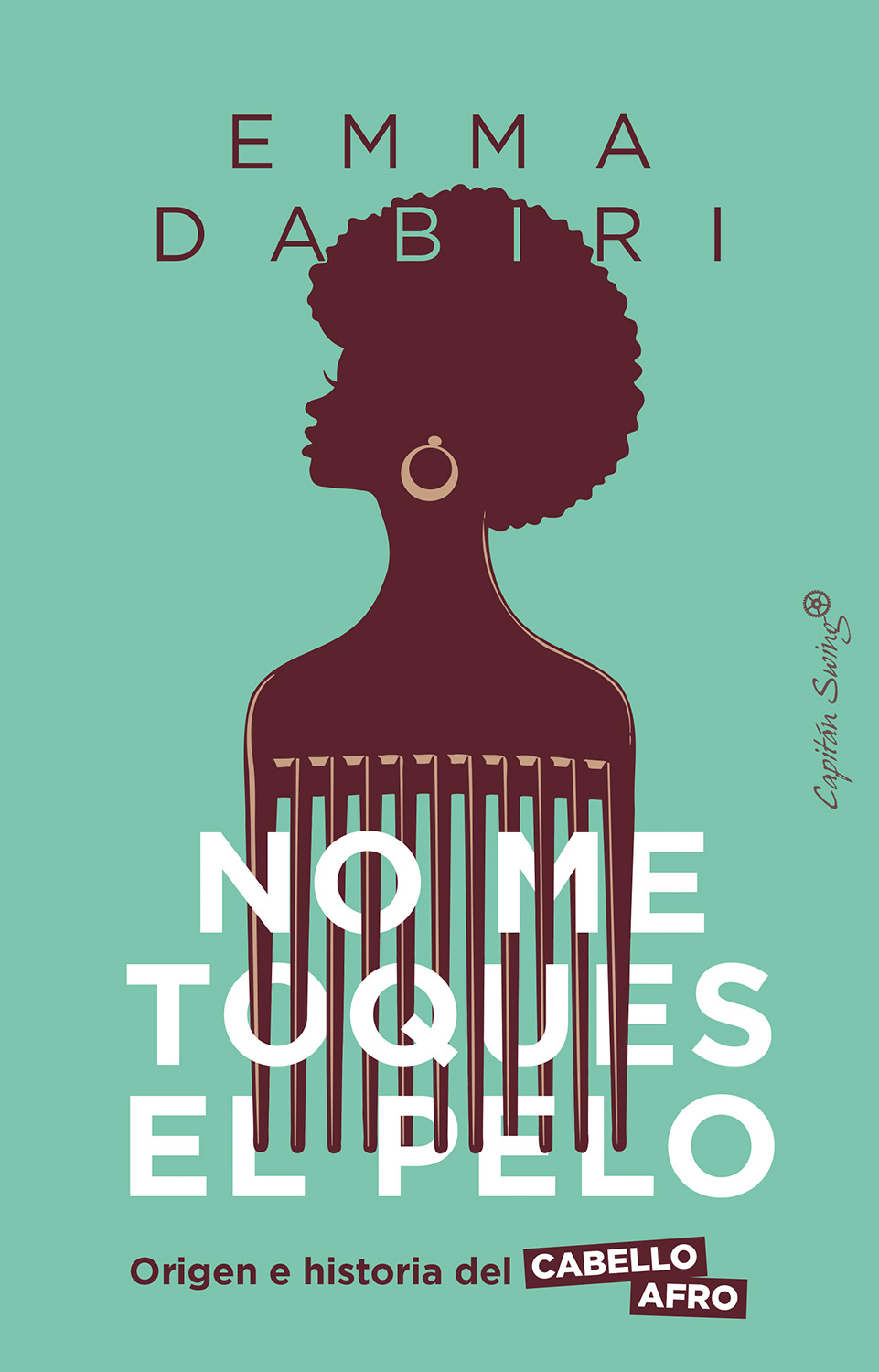

Autor: Emma Dabiri. Título: No me toques el pelo. Editorial: Capitán Swing. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: