Para el escritor Roberto Valencia, el fracaso de cualquier visita a cualquier museo del mundo empieza en su misma puerta, desde el umbral. Nos situamos ante un almacén de memoria y visiones: el conocimiento que adquiriremos durante la visita parece detenerse para nosotros. Pero lo que se para o sucumbe es nuestro devenir en el tiempo y nuestra capacidad (o incapacidad) para asomarnos al ritmo de los acontecimientos. Por ello es crucial el ánimo con el que acudimos a ver cada propuesta o cómo se impone la historia a su misma representación.

Desde una mirada que rehúye el academicismo, Valencia reflexiona en esta serie de textos ‘museificados’ acerca de las colecciones, más que de obras concretas, sobre el modo en que contemplamos las obras de arte y las piezas que nos ofrecen los museos, cómo debemos interrogar a la materia de la obra de arte o del objeto histórico para apresar las ideas y los discursos que subyacen bajo aquellos.

Zenda adelanta un fragmento de Palacios, hangares y cuevas. Doce museos en Europa (La Navaja Suiza).

***

PALACIOS, HANGARES Y CUEVAS

Una introducción: sobre leer museos

Un museo propone una mirada muy concreta sobre la realidad. Muchas miradas, para ser precisos, porque el arte siempre acoge un amplio abanico de temas y sensibilidades. De tal modo que quien entra en un museo se está ofreciendo a sí mismo como banco de pruebas para las ideas que sus obras ponen en circulación, como víctima posible para un forzamiento conceptual y estético. Es cierto que, cuando miramos algo, ya sea con toda la atención posible o de un modo desatento, nuestra capacidad de observación está lejos de la pasividad. Nunca recibimos de manera aséptica —esto es, en su completa totalidad y sin matices— los discursos y los lenguajes de las obras de arte que miramos, porque los orientamos con nuestras predisposiciones, con nuestra ideología, con nuestro estado de ánimo, con nuestra biografía o con nuestros conocimientos previos. Ahora bien, los museos funcionan mejor si sus visitantes llegan relajados, si, por decirlo con más claridad, se muestran un poco holgazanes a la hora de recibir la acometida de esos heraldos de la trasgresión que son las obras de arte. Y es que, de algún modo, los museos no exponen obras, sino que somos los visitantes quienes nos exponemos a su influencia. Todo aquel que anhele una experiencia estética debería suspender de inicio sus juicios –y sus prejuicios– para que la materia artística lo afecte de lleno. Los museos no funcionan plenamente bajo otras condiciones: los seres humanos, con nuestra infinita capacidad emotiva, somos películas fotográficas que aguardan a que una pequeña cantidad de luz y de realidad imprima sus señales sobre nuestras conciencias. Sin embargo, es raro que nos prestemos al juego, porque preferimos aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas de lo que es el arte, de lo que queremos ver —¡la Gioconda!, ¡el Guernica!, ¡los Girasoles!—, de la experiencia que estamos dispuestos a aceptar o de las precisas convicciones personales que sacrificaremos si un buen cuadro nos impacta. De ahí la decepción que nos acompaña a la salida: tortuosas horas de sopor caminando por galerías repletas de objetos asimétricos se resuelven en que no hemos encontrado eso que buscábamos y que, en realidad, ya teníamos antes. Eso que nos definía, pero que, por otra parte, tampoco nos colmaba. El fracaso de la visita empieza en la puerta. Cuando, con la entrada en la mano, le prohibimos a la mirada vaguear por los múltiples estímulos del recinto y la dirigimos compulsivamente hacia satisfacciones inmediatas o, peor aún, ya familiares. Hay muchas formas de entrar en un museo, y una de las mejores la determina la actitud del que está dispuesto a que le suceda cualquier cosa. La del ocioso, la del que se muere de curiosidad, la del que sabe que en lo que no sabe ni espera le espera algo valioso, la del que no pliega en su interpretación los propósitos generales del arte a sus objeciones particulares, la del que acepta el mapa de lo desconocido como el territorio en el que se inicia la aventura. Porque un museo configura modos particulares de conocer el mundo —también generales—, y el mundo solo se deja conocer si nos impregna.

La principal consecuencia es que nos perdemos mucho de lo que un museo ofrece. Y aquí no me refiero solo a la apreciación en detalle de la materia artística de las obras sino a la indagación de sus significados. Nadie duda de que Velázquez, Goya o Rembrandt fueron genios de la pintura. Pero no siempre el debate versa sobre las miradas que estos maestros sostenían sobre las cosas. Los tres pintaron el mundo. Los tres fijaron su atención sobre los acontecimientos de su tiempo, y los tres la destilaron en obras que reelaboraban sus percepciones. ¿De verdad estamos capacitados, con lo que somos y llevamos encima, para detectar, bajo esas materializaciones de genialidad pictórica, qué trataron de expresar estos genios? ¿Cómo pensaban? ¿Qué expectativas les sugería la realidad? ¿Cuáles eran sus temores, sus dudas y sus esperanzas? En los museos, ocurre que a veces pasamos de largo por este tipo de inquietudes que a mí me parecen intrínsecas a la expresión artística. Nos centramos en admirar rasgos de genialidad ya consabidos, en reconocer la pertinencia de que ciertas obras cuelguen de sus paredes, en admirar supuestas armonías plásticas en sí mismas, y ahí termina todo. Una vez que nos hemos empachado de arte inaccesible, sacamos el abrigo del guardarropa y regresamos al mundo sin que nuestro espíritu se haya modificado.

Por mi parte, en muchos museos me he topado con obras que han renovado o enriquecido notablemente mis ideas sobre el mundo. En los museos me he zambullido, no sé si con éxito, en las culturas antiguas: en sus creencias, en sus pasiones y en sus anhelos. He creído entender, después de largos ratos admirando algunas de sus piezas, cómo sus tablas de valores se distanciaban de las mías y cómo eso destilaba increíbles expresiones sobre sus realidades concretas. En los museos he recorrido acontecimientos de la historia poco conocidos por mí —la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío— y que no es que ahora conozca mejor —¿quién quiere conocer nada de un modo pretendidamente objetivo?—, sino que ahora puedo representármelos desde un núcleo de emociones más fiel, más significativo, más humano. En los museos, he descubierto el modo en el que se desenvuelve de un modo plástico una idea concreta —me estoy refiriendo al arte conceptual— y cómo al evaluar dicha idea, mi capacidad de acción se veía afectada en su pragmatismo más inmediato (variando, por cierto, mi disposición hacia ciertas conductas, hacia ciertos posicionamientos). En los museos, desde luego, me he maravillado con los esplendores plásticos que todos conocemos y con otros menos célebres, pero, siendo este placer una cima del ideal civilizatorio, me he dado cuenta de que todo esto no servía de nada si no estaba acompañado de un excitante proceso de significación, no separado de mis convicciones o de mi actividad sino al contrario, íntimamente ligado.

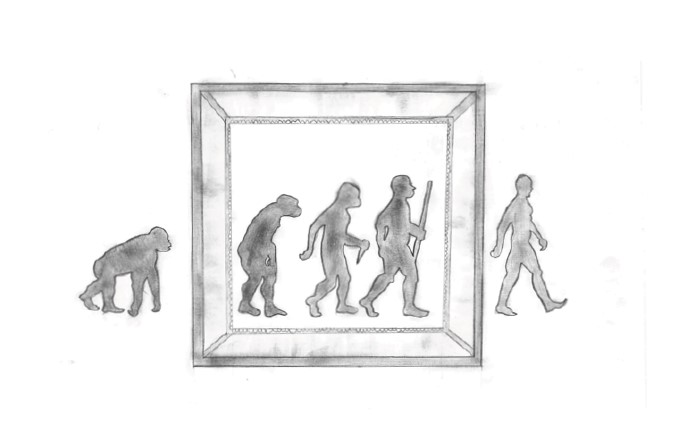

Al principio, los museos fueron —pudieron ser— cuevas parietales. Después, iglesias en las que los fieles, más que una experiencia estética, buscaban vivir la fe a través de la ilustración de las narraciones sagradas. A continuación y ya en el momento de ser definidos como tales, los museos fueron palacios, secularizados o no. Finalmente, acercándose al siglo XXI ocuparon hangares o antiguas fábricas, donde transformaron las duras condiciones de producción industrial en los placeres de la contemplación. Sin embargo, no importa demasiado su morfología o su historia: hoy más que nunca están en entredicho. Arrastran un indignante currículum de depredación colonial, y muchos fueron concebidos como baluartes de la identidad nacional, o conformados a partir de colecciones reales de arte. Además, nunca fueron femeninos ni feministas. No posaron su atención sobre la mujer sino como modelo para ciertas idealizaciones o para el enfoque de un erotismo depredador. Y tampoco les abrieron espacios a las artistas sino cuando ellas mismas se hicieron fuertes en sus reivindicaciones.

Por si fuera poco y en un orden de cosas distinto, a esto se le añade la opinión contemporánea de que su mantenimiento resulta superfluo. No solo porque las sociedades actuales, tan enfocadas en la disipación lúdica, parecen desdeñar el conocimiento o la expresión artística, sino porque sus visitantes evidencian hoy sensibles dificultades para sobrevivir a la saturación de imágenes y de discursos que experimentan. Es muy difícil valorar la excelencia, la maestría, el significado o la novedad que tal o cual estilo artístico atesora en el actual contexto de sobreinformación. Todos los estilos, todas las formas, todos los rasgos de originalidad parecen haber sido superados, lo que se agrava por el hecho de que hoy día cualquier persona enfrentada a las pantallas en su vida cotidiana experimenta una estimulación visual diez mil veces superior. ¿Para qué viajar a Ámsterdam sino como experiencia turística si los lienzos de Van Gogh están ya, descompuestos o íntegros, en las expresiones publicitarias, en la web y en la decoración de interiores? ¿Haciendo uso de qué provisión de serenidad puede uno plantarse frente a un cuadro si tiene la retina saturada de imágenes que penetran en su intimidad, intoxicando, reformando o estresando una sensibilidad ya casi impersonal? El resultado de este estado de confusión está convirtiendo en absurda o incluso en irrelevante la contemplación de una obra de arte. Tenemos serias dificultades para valorar o para encontrar juicios fiables sobre qué es una obra maestra, sobre quién puede aportarlos.

El ánimo con el que un visitante afronta la visita a un museo puede no ser, ya nunca más, el idóneo. Porque siempre llevamos en el bolsillo un teléfono móvil que contiene potencialmente el acceso rápido a cualquier imagen, lo que deja el esfuerzo de nuestra visita en un gesto redundante, superfluo, en una actividad vana. Nuestros móviles contienen todos los museos, de modo que cualquier espectador accede a cualquier cuadro en unas condiciones de visibilidad y de comodidad mucho mejores que en esas incómodas galerías transitadas por decenas de ruidosos turistas. ¿Quiero apreciar los detalles de las comisuras de la boca de la Gioconda, allí donde el sfumato genera su particular magia? Aquí están mis dedos pulgar e índice para ampliar la imagen hasta el límite. ¿Quiero comprobar que en los fondos de Velázquez está pintado el aire atmosférico? Pues visito la web de El Prado, que lo explica sucintamente. La conclusión parece clara: reservemos el dinero del viaje a París para adquirir el siguiente modelo de teléfono móvil.

Se produce, pues, en nuestros días una colisión entre dos totalidades: la romántica de los museos y la tecnológica de las pantallas. La ordenada, clasista y genuina del óleo; y la caótica, democrática y simulada que ofrece el vidrio del teléfono. Dos totalidades monstruosas. Mucho más monstruosa la segunda, y que parece desplegar efectos menos visibles que la primera. Los museos nos resultan incómodos porque, de tan grandes, los vivimos fuera de la escala humana –nos agotan, nos irritan, nos exigen un pago por adelantado y el paso por el detector de metales–, pero de los móviles solo percibimos sus teóricas comodidades de uso.

Decantarse por el móvil parece, pues, una opción obligatoria. Pero antes, cuando hemos dicho que las condiciones de visualización de las obras son las mismas, hemos generalizado demasiado. La aparente similitud no es tal porque el museo crea un contexto que una pantalla jamás podrá simular. El hecho de sentir los materiales originales, de ver un cuadro al lado del otro, de respirar el aire de las galerías, de seguir las indicaciones de los comisarios, de asistir a la concentración de amplios conjuntos de obras ensambladas entre sí para formar un discurso, ya modifica las condiciones de la experiencia. De algún modo, este libro viene a reivindicar esto. En las condiciones habituales de exposición de los museos, se hace más evidente esa mirada sobre la realidad que el arte nos propone y que nosotros tenemos que capturar. Somos nosotros quienes tenemos que aceptar el reto de explicarnos a nosotros mismos las razones por las que el arte se ha materializado de una forma y no de otra, de extraerle a esa explicación el mayor número posible de consecuencias sobre el entendimiento, de implementarla en nuestras vidas.

Este libro no ahonda, pues, en la Estética ni en la historia del arte. Traslada a papel impreso un empeño personal por extender un hilo de comprensión sobre los museos que amo y que tantas horas de felicidad me han proporcionado. Siempre que entro en uno, siento la necesidad de explicármelo a mí mismo. Es una intención demasiado inclinada hacia el fracaso, pero cuando cruzo sus puertas, cuando recorro sus galerías, cuando me siento a esperar que se activen las voces de la interpretación, noto que necesito depositar todo eso en algo más general, algo que adecúe correctamente las impresiones vírgenes, las ideas y las emociones. Se trata tan solo de eso: de que mi propia amalgama de emociones personales se conjugue en una pertinente red de ideas, de estéticas y de discursos subyacentes. Es solo eso, pero eso es bastante, porque supone acoger esa mirada sobre la realidad que los museos proponen. Supone, de algún modo, inspirarse en el filósofo Hans-George Gadamer para fingir que un museo también puede ser un texto que se nos da a leer. Un texto que nos exige atención, orden y sensibilidad, que comienza excitando en nosotros algunas emociones provisionales en el momento en el que visualizamos las obras; que continúa después, con la investigación, la lectura y la reflexión; y que termina con nuevas visitas en las que las preguntas experimentan su inevitable proceso de renovación. Porque, en efecto, si un museo es un texto, podemos descodificarlo al modo como hacemos en la lectura: identificando los signos y mirando detrás de sus simbologías hasta reconstruir sus fundamentos. Qué duda cabe de que un museo sería, entonces, un artefacto más aparatoso de lectura, y también más hermoso que un e-book.

En mi lectura no he puesto el énfasis en la información —para eso ya están las guías oficiales, los manuales de arte y de historia, los textos específicos o Internet—, porque mi propósito se centra en apresar el sentido de las exposiciones, la concepción general de los espacios expositivos, la intención de los cuadros o las pretensiones de los movimientos artísticos. Todo lo cual —repito— está enraizado en impulsos universales de la raza humana: el de la conservación, el del poder, el del amor, el de la esperanza, el de la muerte. Queda claro, pues, que la noción de arte que aquí explicito no pasa por el solipsismo ni por lo críptico. En lo que a mí se refiere, reivindico el placer sensible por las formas del arte, y nunca lo desgajo de la comprensión de las obras ni del intento de implementación de dichos significados en mis propios impulsos de vida.

Como no podía ser de otra manera, este libro manifiesta un estado de ánimo, y es el melancólico. El arte nos posiciona frente a pasados que concebimos como épocas de gloria o de ruinas, pero grandiosas, en cualquier caso. La realidad es que, si se lo compara con la magnitud de cualquier desarrollo físico en el cosmos, la historia del ser humano se achica bastante. Es nada más que un microsegundo transcurrido en una región remota del universo. Además, por otra parte, la historia nos ha enseñado que, por muy excelsas, bienintencionadas o complejas que sean sus expresiones, el arte no basta. Arrastrados por una concepción demasiado elevada del ser humano, durante mucho tiempo hemos concebido el arte, la cultura, la política y la ciencia, como elementos de salvación. Garantías en sí mismas del proyecto civilizador que aspira a la justica, la bondad o la belleza, y demasiadas veces hemos rectificado este aserto, a la luz de los desastres humanitarios o ecológicos que el ser humano ha perpetrado con la coartada y la instrumentalización de esas honrosas disciplinas. En particular, la historia del arte revela incluso más fracasos que otras artes —el teatro, la poesía—. Confiamos en la sensibilidad que nos procura su contemplación o su ejercicio, pero demasiado pronto tenemos que reconocer que la aprehensión del lienzo no basta. Nada basta, en realidad. Además, hay una melancolía imposible de aliviar en nosotros —en mí, al menos—, que destaca desde el fondo de nuestro actual laicismo. Lo sagrado, empolvado ya bajo la laminación de la filosofía, la ciencia y la técnica, se revela a nuestros ojos contemporáneos —probablemente de un modo engañoso— como un vector de sentido, cohesión y aplomo en las esculturas griegas y romanas, y en los sarcófagos egipcios. Miramos los universos autorreferentes de los viejos dioses y no podemos menos que experimentar una irresistible atracción por aquellos panteones de divinidades tan conspicuas. Estas melancolías recorren los museos de Europa, y he querido prestarles un poco de atención. El disfrute del arte antiguo no pide la conversión a las creencias paganas, ni siquiera la empatía consoladora con el misticismo que pudiera fundamentarlos, hoy más en boga que nunca como consecuencia de la actual crisis de valores. No exige abrazar ningún credo, pero, bajo el disfrute racional de sus antiguas expresiones, es cierto que una añoranza por aquellos tiempos no vividos se escucha bajo la amarga melodía de la pérdida.

¿Es el arte una disciplina melancólica? Sin duda. Aspira a la iluminación y termina cediéndole metros a la rumorología de la duda. Por el camino, nos regala un enjambre de realizaciones sublimes, de discursos estructuradores y de apelaciones a la humanización, sin los cuales la vida de todos los humanos se desenvolvería en una gestualidad más bestial e injusta. Como se ha apuntado en líneas anteriores, el arte no nos redime de nuestros instintos sanguinarios, pero indica el camino hacia una depuración que exige de nuestra parte dos tareas: la emoción particular y su clarificación racional. Este es el recorrido que he pretendido iniciar aquí.

Pamplona, abril de 2022

—————————————

Autor: Roberto Valencia. Título: Palacios, hangares y cuevas. Doce museos en Europa. Ilustraciones: Nadia Valencia Baurès. Editorial: La Navaja Suiza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: