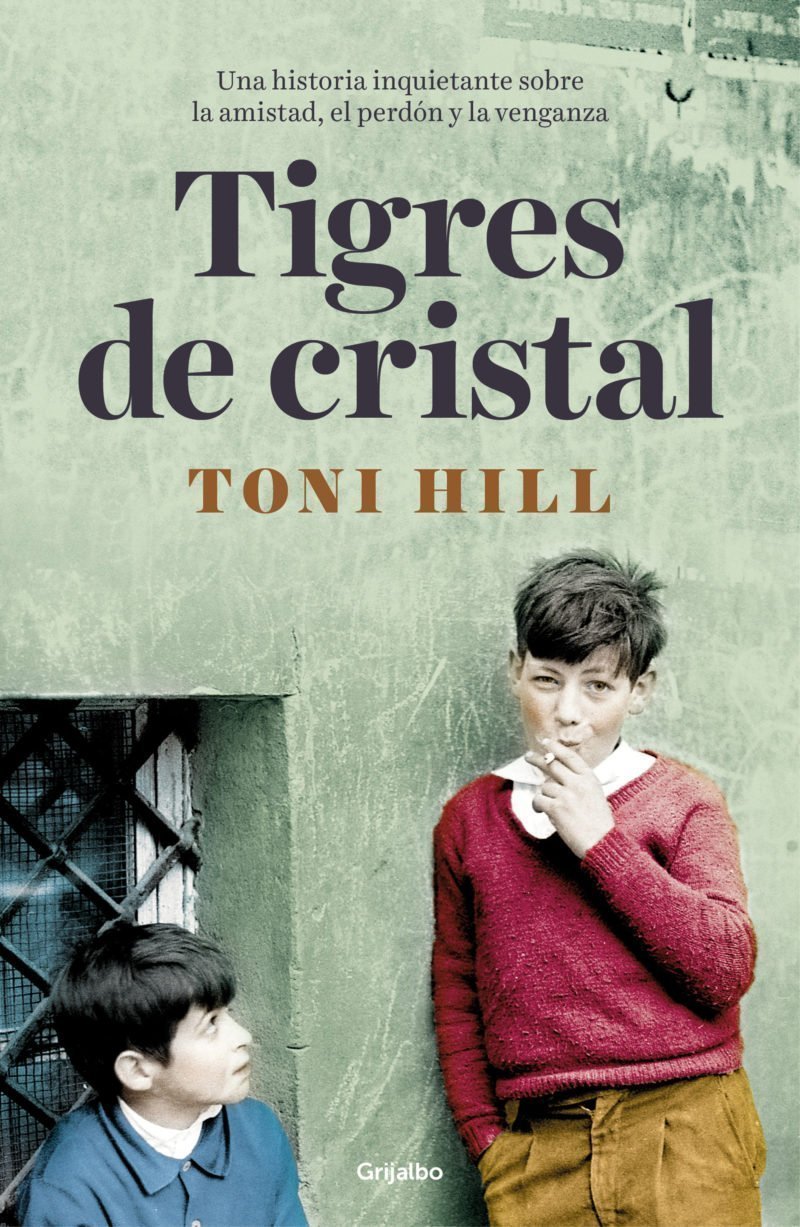

Con una trama intensa y llena de secretos, Tigres de cristal, (Grijalbo), de Toni Hill (Barcelona, 1966), transporta al lector a un barrio mítico del Cinturón Rojo de Barcelona, tanto en los convulsos años setenta como en la actualidad, donde unos personajes se ven atrapados en un conflicto marcado por la lealtad, el silencio y la venganza. Zenda ofrece el comienzo de una historia de suspense psicológico que explora los límites entre la culpa y la expiación.

Prólogo

Desde la cama, el silencio de la casa le resulta extraño, poco acogedor, y apoya los pies descalzos en el suelo sin saber muy bien qué hora es. Se mueve despacio, nota la cabeza embotada después de una siesta profunda. El parquet no está frío, y aun así busca las zapatillas antes de levantarse. Lo hace en dos tiempos, su espalda necesita unos segundos para estirarse del todo; luego camina lentamente hacia la puerta. Cuando sale al pasillo se queda quieto, desconcertado ante una distribución del espacio que no termina de encajarle. Puertas equivocadas a lo largo de un pasillo demasiado largo, demasiado vacío. Puertas blancas que cubren agujeros negros.

El piso nuevo, joder, murmura entre dientes, y, ahora sí, avanza con más presteza hacia la cocina. Tiene la garganta seca y se sirve un vaso de agua que consigue aclararle las ideas. Enciende la luz; el fluorescente parpadea antes de iluminar a regañadientes el reloj de pared, que marca las ocho y veinte, y se pregunta asombrado cómo puede haber dormido tanto. De repente, la quietud que lo rodea vuelve a pesarle, ahora acompañada por los remordimientos. Salud debe de estar a punto de llegar de la tienda, enfadada, y con razón. En diciembre hay mucho trabajo en la papelería y ella sola no puede con todo, menos aún desde que empezaron a vender también juguetes. Mientras tanto él se ha pasado la tarde durmiendo como un bendito, soñando con Dios sabe qué. Luego, por la noche, le darán las tantas sin poder conciliar el sueño. No es la primera vez que le sucede: caer rendido a media tarde, convertir el día en noche y la noche en vigilia, despierto como un búho hasta la madrugada. Se han acabado las siestas, se reprende con severidad, y un acceso de tos seca y fuerte rubrica su enojo. Es entonces, en plena bronca consigo mismo, mientras intenta sofocar la aridez de su garganta con un segundo vaso de agua, cuando piensa en los chicos.

La niña estará con Salud en la tienda, seguro, es un cielo de bebé y sólo llora cuando tiene hambre, pero Joaquín debería haber llegado. Ahora mismo tendría que estar mirando la tele o haciendo los deberes, aunque esto último pertenece más al reino de los deseos que al de las imágenes comunes. Es más: él le dijo a su hijo expresamente que, durante todo este curso, quería verlo en casa a las siete de la tarde. Nada de deambular por ahí como el año pasado, hasta la hora de la cena; nada de suspender una y otra vez hasta volver a repetir. ¿Qué coño le pasa a ese crío?, piensa, aunque la respuesta le viene de manera automática, sin asomo de duda. Su madre. La culpa, mal que le pese, es de Salud. Se ha pasado los años malcriándolo, excusándole todo, desautorizando a sus maestros y, sí, también a él, a su propio padre, en las contadas ocasiones en que intentó poner orden. Ahora se da cuenta, claro, cuando el cántaro ya se ha resquebrajado y recomponerlo no es tarea fácil, y es inútil echarle en cara las discusiones que mantuvieron al respecto. Inútil y contraproducente. Agua pasada no mueve molino, y si por fin ambos están de acuerdo en que hay que atar corto al chico, mejor es dejarlo así. Y, sobre todo, actuar en consecuencia.

Tarda unos segundos en ponerse una chaqueta y salir, decidido a sacar al niño de donde esté y arrastrarlo hasta casa, a empujones si hace falta. Si está con sus amigos y eso lo avergüenza, peor para él. Se lo dejó muy clarito cuando el curso empezó: este año las cosas se harán a mi manera. ¡Y vaya si piensa cumplirlo!

La calle lo recibe con un viento desapacible, frío incluso para diciembre, que agita las luces brillantes que anuncian la Navidad, y se mete las manos en los bolsillos de la chaqueta en un gesto instintivo. Suelta una imprecación, que a Salud no le gustaría oír, al percatarse de que ha olvidado coger las llaves. Las putas prisas. Y el puto despiste también. Acelera el paso hacia la plaza, uno de los lugares donde los chavales se reúnen por las tardes, cuando anochece. Los ha visto al salir de la papelería: corros de chicos, y también chicas, encadenando un cigarrillo con otro, apoyados en los bancos como bandadas de palomas vagabundas que buscan los rincones oscuros del parque. Joaquín acaba de cumplir catorce años, y pobre de él si lo pilla con un cigarrillo en la boca. De una guantada se lo tiro al suelo, lo juro por la Virgen, y ya puede venir Salud a decirme que no son modos, que a golpes no se enseña ni a las bestias, que así el niño te va a pillar ojeriza y luego no te contará nada, y otras monsergas por el estilo.

Rodea la plaza por dentro, fijándose en los bancos que hoy, sorprendentemente, se encuentran vacíos. Le extraña ver a una chica negra, mulata más bien, y se aleja rápidamente de ella al oírla hablar sola, a gritos. Negra y loca, joder. Ya lo dice Salud: el barrio se está poniendo imposible. Antes, al menos, conocías a todo el mundo, para bien o para mal. Ahora… ahora de hecho no sólo no se ha cruzado con ningún conocido, sino que de repente no consigue saber dónde diantres está. Venía de la derecha y ha recorrido tres cuartas partes de la circunferencia de la plaza, pero lo que tiene delante no es lo que debería haber. Busca con la mirada y suspira, tranquilo. Los bloques verdes están a su izquierda, ahí vivían antes y por ahí sigue rondando Joaquín con sus amigos de vez en cuando. Aprieta el paso y cruza la calle, empujado por un viento que no es sólo climático. Oye un frenazo y un grito, ¡Abuelo, a ver si miramos, coño!, pero prosigue sin prestar atención. Ni a ese coche ni a la gente que lo observa y se aparta ligeramente; ni a una joven rubia que, al contrario de los demás, se le acerca para preguntarle algo que no se molesta en escuchar.

Porque ahora ya no es el enfado lo que dirige su camino ni las ganas de dar una lección a un hijo díscolo. Ahora empieza a sentir un nudo en el estómago que casi lo dobla, como si las tripas se le enredaran. A medida que se acerca a los cuatro edificios de color verde, situados uno frente a otro, en diagonal, nota que los ojos se le humedecen sin saber por qué. Y el aullido del viento, que se cuela como una serpiente entre los bloques, se mezcla con otro que parece salir de sus entrañas, llevándose consigo todas sus fuerzas.

Las rodillas le flaquean y no tiene más remedio que dejarse caer al suelo. ¿Por qué, Joaquín, por qué? ¿Por qué no me has hecho caso?, cree que grita pero en realidad susurra, mirando hacia una de las ventanas del tercer edificio, aturdido, arrepentido de algo que no recuerda, quizá de algo que debería haber hecho y que olvidó; quizá de algo que dijo y de lo que ya no puede desdecirse, aunque no sepa muy bien de qué se trata. Porque lo cierto es que nada sabe ahora mismo, sólo siente, siente un dolor espeso que le sube desde el estómago hasta el pecho y le corta la respiración. A pesar del viento frío necesita despojarse de la chaqueta; erguir la cabeza, abrir la boca para llenar sus pulmones de aire, deshacer el grito que se le ha quedado estancado en la garganta. Como una pena sólida y negra.

Levántese, levántese, oye que le dicen. Y alguien, la chica con la que se ha cruzado unos minutos antes, vuelve a ponerle la chaqueta sobre los hombros. Con suavidad, haciendo gala de la misma gentileza con la que podría haber arropado a un bebé. Él no opone resistencia ante esos ojos azules, desconocidos, que lo miran. La joven se ha arrodillado frente a él y le susurra algo: He avisado a Iago, tranquilo, no tardará en llegar. No, no, es a Joaquín. Busco a Joaquín. A mi hijo. No ha vuelto a casa, ¿sabes? Quizá lo conoces, tiene… tiene tu edad más o menos. Ella mueve la cabeza y saca algo del bolsillo. Teclea rápidamente, como si tuviera delante una máquina de escribir diminuta. Iago ya viene, repite, y él supone que eso debería ser una buena noticia, y de hecho así se lo parece, aunque no tenga muy claro por qué.

—¡Abuelo!

Oye unos pasos a la carrera y de repente se da cuenta de que hay más gente. No sólo la joven rubia sino un par de señoras más, de edad avanzada, y un chico cuyo rostro, ese sí, le resulta definitivamente familiar. ¡Joaquín!, dice con un hilo de voz, aunque enseguida es consciente de que no se trata de su hijo. Los ojos castaños y el pelo más largo, casi rozándole los hombros… A pesar de eso, siente que es con él con quien debe ir. Se deja levantar, oye que ese joven, Iago lo llaman, da las gracias a la chica rubia y tranquiliza a las dos mujeres. Él lo sigue, obediente, pensando que la historia parece haber terminado al revés: no es el adulto quien acompaña al joven a casa, reconviniéndole su conducta, sino al contrario. Aunque ese joven no sea quien debería ser y lleve un monopatín bajo el brazo.

—¿Adónde ibas? —le pregunta el chico—. ¿A pasear en pijama y zapatillas con este frío? A mamá le va a dar un ataque cuando se entere.

—¿Quién es mamá?

—Mamá. Mi madre. Tu hija Miriam.

Él se detiene un momento. Las palabras de ese joven chocan contra sus pensamientos. A la cabeza le viene una imagen: olas que golpean las rocas, azotándolas sin compasión con fuerza insistente pero inútil, olas que no consiguen deshacer el muro de piedra.

—¿Y Salud? ¿Dónde está Salud?

El chico, Iago, le echa un brazo sobre los hombros.

—¿Ya empezamos? La abuela Salud murió. Hace ya años. Yo apenas la recuerdo.

Otra ola. Otro golpe. Pero la piedra no cede; al revés, resiste, terca, incapaz de permitir ni la más leve grieta.

—¿Murió?

—Sí. Ahora no te acuerdas, ya lo sé. En cuanto volvamos a casa y te calmes lo irás viendo todo más claro. Siempre es así.

A pesar de su juventud hay algo en el tono del chico que lo convence, aunque no termina de saber quién es hasta que el espejo del ascensor le devuelve la imagen de ambos. Él, con cara de viejo loco, de loco viejo avergonzado al verse en pijama, el vello blanco del pecho asomando, lacio y delator. Su nieto, claro, ¿quién va a ser si no?, a su lado. Tiene la mirada triste este chico, o quizá sólo reflexiva; en cualquier caso, Iago siempre fue un niño serio y ahora es un adolescente introvertido, callado pero amable.

—¿Cuántos años tienes? —le pregunta.

—Quince, abuelo. Ya mismo voy a pedirte la moto, así que ve ahorrando.

Él sonríe. Eso lo recuerda: le prometió a su nieto una moto en cuanto cumpliera los dieciséis, y espera tener suficiente memoria para cuando llegue el momento.

El ascensor se detiene y Iago abre la puerta del piso. Él se para en el umbral, le da apuro lo que va a decir y prefiere hacerlo antes de que su nieto encienda la luz.

—No se lo cuentes a tu madre —le pide—. Por favor.

Iago no responde, tal vez también él sienta algo de embarazo ante ese cambio de papeles, ante el adulto convertido en niño travieso que implora complicidad.

—Vale —dice por fin—. Pero no vuelvas a escaparte, abuelo. En serio. Si quieres salir, espera a que estemos en casa mamá o yo, ¿okey?

Han entrado los dos en el piso, que ahora él reconoce perfectamente. Ahí vive desde hace unos meses, con su hija y su nieto, desde que Miriam se empeñó en que no podía seguir solo, aunque ella se pasa el día trabajando, en la peluquería, y en el fondo la soledad únicamente ha menguado un poco.

—Sí, sí. No volveré a marcharme así, de noche. Te lo prometo.

—¿Adónde ibas? —pregunta Iago mientras apoya el monopatín en la pared.

Se dirigen hacia el comedor, él dos pasos por detrás de su nieto.

—Fui… —Toma aire antes de terminar la frase—. Fui a dar una vuelta —miente.

Es una mentira deliberada y consciente que no le hace sentir bien, pero que no puede evitar. Porque ahora sí que lo sabe todo —quién es, dónde está, por qué está ahí—, y los acontecimientos de la hora anterior se le antojan los de un anciano enloquecido que no tiene nada que ver con él. Sólo un demente habría salido en busca de un hijo que murió hace más de treinta años. Sólo un demente habría repetido los actos de esa noche: la maldita noche del 15 de diciembre en que recorrió el barrio entero, una y otra vez, buscando a su Joaquín. Primero enfadado, enojado ante un chico que se le escapaba y al que no parecía poder controlar; luego, ya más tarde, con el corazón en un puño porque nadie, ni los otros muchachos ni las vecinas, cotorras odiosas siempre atentas a todo, sabían darle razón del chaval. A ratos, para reducir la congoja, alimentaba la furia, ya que esta parecía una emoción más positiva, más alentadora, que la desesperación que amenazaba con vencerlo.

—————————————

Autor: Toni Hill. Título: Tigres de cristal. Editorial: Grijalbo. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: