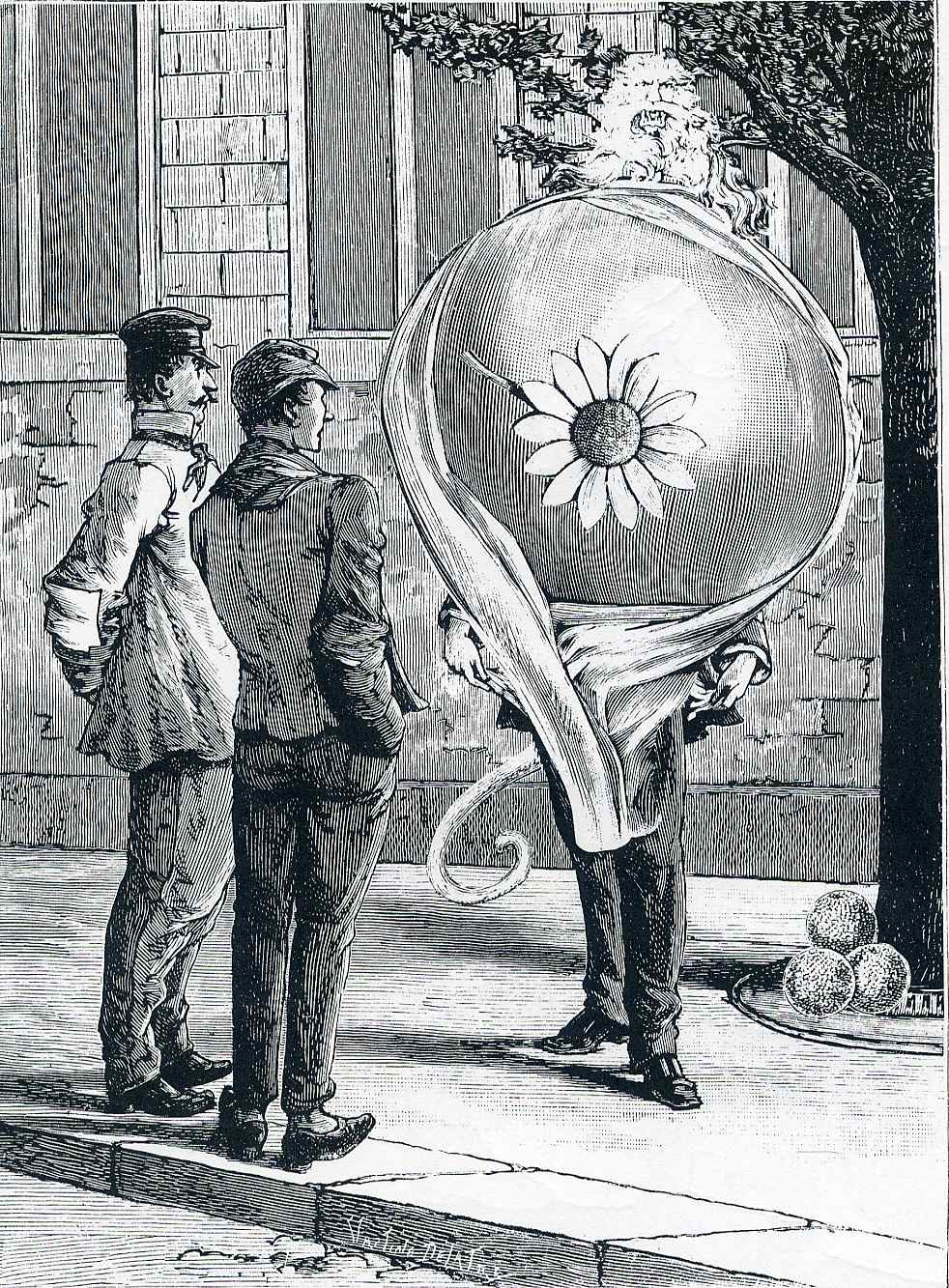

Ilustración para Los cantos de Maldoror, de Salvador Dalí.

Se cumplen en estos días los ciento cincuenta años de la publicación de Los cantos de Maldoror (1869), del Conde de Lautréamont. Referencia obligada de la literatura maldita cuya primera edición, naturalmente, pasó sin pena ni gloria. Texto impío donde los haya —Maldoror es un héroe satánico, en lucha contra el creador de una “basura” como el ser humano— fue la posteridad la que reservó a este poema en prosa un lugar no muy distante al ocupado por Una temporada en el infierno (1873), el poema, también en prosa, de Rimbaud, en el catálogo de la poesía estigmatizada. Muerto un año después de su publicación, Lautréamont —que en realidad se llamaba Isidore Ducasse— no fue objeto de ningún reconocimiento en vida. Siendo las suyas unas páginas “sombrías y llenas de veneno” según su propio autor, violentas hasta el sadismo, plenas de imprecaciones hacia la Creación en su conjunto, si hubo alguien que las leyó, al punto las tiró asustado. De hecho, no encontraron su primer valedor hasta finales del siglo XIX, cuando Remy de Gourmont, un simbolista menor, llamó por primera vez la atención sobre ellas.

Pero fueron los surrealistas quienes, ya en el siglo XX, al reivindicarle como uno de sus precursores, incluyeron a Lautréamont en la nómina de los malditos. André Breton, el más entusiasta de todo el grupo, decía de Los cantos de Maldoror: “Brillan con esplendor incomparable. Son la expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas”.

Contra lo que es debido

En puridad, un poeta maldito —y por ende cualquier otro escritor estigmatizado— es aquel que concibe su obra en contra del canon de su tiempo. El alcoholismo, la toxicomanía, la inclinación sexual, la cárcel o la siempre infausta cuestión política —el maldito es un individualista irreductible; la política, gregaria per se— no son más que accesorios en la condena de un autor. Por lo general, esta manera de alzarse contra lo que es debido no suele ser un acto deliberado. Antes es una servidumbre de la inspiración. Raramente se escribe ex profeso queriendo desagradar a quienes imponen el canon, dirigen el gusto del lector y reparten las prebendas que, desde siempre, han sido el sustento del escritor. El bendito lo es porque con su obra halaga la opinión de su lector, el “hipócrita lector, mi semejante, mi hermano”, que lo llama Baudelaire en el último verso del primer poema de Las flores del mal (1857). El maldito busca en ese mismo lector una complicidad, muy semejante a esa que parece reconfortar al asesino, que estima que si quien sabe de su crimen lo cuenta, irá al patíbulo junto a él.

No hay duda: la maldición, en la creación literaria, es consecuencia de una opción estética antes que vital. Hay que insistir: siempre obedece al dictado de la propia inspiración. Baudelaire, el maldito por excelencia, fue parnasiano en sus comienzos, cuando el Parnaso marcaba el canon poético de su tiempo, la segunda mitad del XIX. Hasta que su inspiración pasó de esa exaltación de la belleza por sí misma —que, en líneas generales, podría resumir el afán parnasiano— a los restos putrefactos de un perro que les salió al paso, mientras el poeta caminaba junto a su amada. En efecto, ése es el asunto de Una carroña, uno de los poemas más conocidos de Las flores del mal. Su protagonista viene a decirle a la que le inspira que cuando ella también sea una carroña, como los restos del perro, la seguirá amando. A la sazón, la poesía canónica aún le daba vueltas a la loa a la hermosura física de la amada.

Arthur Rimbaud, otro de los poetas malditos paradigmáticos, lo es porque recuerda a sus hermanas quitándole las liendres en Las despiojadoras, uno de los poemas incluidos en su primer libro, Poesías (1869-1872), mientras la poesía canónica aún tenía una de sus imágenes más preciadas en el oro que parece entrañar el cabello rubio o la evocación del mar en el color de los ojos de la inspiradora del verso.

El estigma podría remontarse a François Villon, poeta y ladrón en la Francia que se desangraba en la Guerra de los Cien Años. Mientras esperaba ser ajusticiado por sus crímenes, alumbró la Balada de los ahorcados (1463). Frente al canon del amor cortés, imperante en la lírica medieval, Villon celebra en sus versos la obscenidad y a los patibularios.

Puestos a hablar de malditos, también cabría aludir a los autores de las obras incluidas en el Index librorum prohibitorum (1564). Acaso sea este primer índice de libros prohibidos que dicta la Iglesia —que tutela la mayor parte de la creación literaria hasta el Renacimiento, recuérdese— la primera relación de autores malditos. Lo cierto es que la Iglesia, que reparte sus bendiciones literarias como sus simonías, también es la primera institución que maldice a los autores que no obedecen a su canon. Y lo más frecuente era que el maldito se viese frente a los tribunales del Santo Oficio. Pero no divaguemos. “Eso —como diría Kipling, uno de los grandes benditos de la Inglaterra victoriana— es otra historia”.

Quedémonos de momento con el París del Conde de Lautréamont, cuando la capital francesa fue la ciudad de los prodigios en lo que al malditismo artístico y literario se refiere. Tomado de un poema de Baudelaire, Bendición, el término “poeta maldito” fue acuñado por Paul Verlaine en Los poetas malditos, un ensayo aparecido en 1884 en el que, además de sobre la obra de Rimbaud, disertaba sobre la de Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L’Isle-Adam y el propio Verlaine, que se refiere a sí mismo como Pauvre Lelian (Pobre Lelian), que no es otra cosa que el anagrama de su nombre.

De vida breve

Si el Conde de Lautréamont no aparece en esa nómina es debido a que cuando Verlaine dio su texto a la estampa Los cantos del Maldoror y su autor aún estaban por descubrir. De haber tenido noticia de él, a buen seguro que lo hubiera incluido.

Hijo del agregado cultural de la embajada francesa en Montevideo, Isidore Lucien Ducasse nació en la capital uruguaya el cuatro de abril de 1846. Aquellos fueron unos días tristes en el Río de la Plata, que se debatía en la Guerra Grande. Dicen sus biógrafos que aquellas penas serían una influencia determinante en el futuro conde de Lautréamont. Como también lo sería el temprano óbito de su madre, Celestine Jaquette Davezac, cuando el poeta en ciernes aún no tenía ni dos años.

Ya con trece fue enviado a Francia por su padre, que quería encaminarle en el estudio de las matemáticas. Matriculado en el Liceo Imperial de Tarbes, de allí pasó al liceo de la ciudad cercana de Pau. Un compañero suyo en estas últimas aulas, Paul Lespés, recordaba al Ducasse de 1864 como un joven “triste, silencioso, cual encerrado en sí mismo”. Físicamente, “flaco, alto y cargado de espaldas. De color pálido, cruzada la frente por los cabellos largos y caídos. De voz un tanto áspera”. Sus compañeros le tenían por anémico. Sus mentores, quienes debían iniciarle en las matemáticas, ignorantes por completo de que lo del joven Ducasse eran las letras, le castigaban. No hace falta ser el doctor Freud para explicar las referencias a las matemáticas y a la geometría de Los cantos de Maldoror.

Tras un regreso a Uruguay en 1867, Ducasse vuelve a Francia. Esta vez se instala en París. Ocupa un pequeño cuarto en la calle Notre-Dame-des-Victoires, que paga con el dinero que, hasta el final de sus días, le enviará puntualmente su padre. Se supone que por entonces se matriculó en la escuela politécnica de la ciudad. El primero de Los cantos de Maldoror apareció, de forma anónima, algunos meses después, ya en agosto de 1868 y en Bélgica. Aquel verano, todo el patrimonio de Ducasse consistía en una cama, dos cajas llenas de libros y un piano vertical. Eso fue cuanto hubo de llevarse al cambiar de domicilio, mudándose a la calle Vivienne.

Escribía por las noches. Como Balzac, aguantaba los tirones de la creación literaria bebiendo una cantidad descomunal de café, que no la legendaria absenta de Montmartre. Tampoco fumaba opio o hachís. Por lo tanto, Ducasse no era ese alucinado que, en una primera apreciación de su obra —una arrebatada apología de la violencia, la blasfemia, la obscenidad, la putrefacción y un largo etcétera de atrocidades— se puede creer que fue. Pese a todo lo que se ha especulado sobre el estado en que escribía —para unos bajo los efectos de las sustancias tóxicas, para otros en el delirio de alguna de esas enfermedades que los burgueses llamaban “vergonzosas”—, Ducasse nunca supo del don de la ebriedad, como sí fue el caso de Rimbaud, que, para escándalo de la capilla de poetas benditos y con sordina, podía estar varios días bebiendo y vagando por París.

Obra inasible

Ciertos biógrafos de Lautréamont registran alguna analogía entre la brevedad de su obra y la de Rimbaud. Pero el único escándalo que se le conoce al autor de Los cantos era el que provocaba entre sus vecinos cuando prefería tocar el piano a escribir. Más aún, el mismo Ducasse parece avergonzarse de su inspiración en Los cantos en el prólogo que escribe en 1869 para un futuro libro que habría de titular lacónicamente Poesías. En esa introducción a lo que nunca fue —si llegó a escribir aquellos versos nunca fueron encontrados— abogaba por una lírica más comedida, menos exaltada.

La edición completa de los seis cantos de Maldoror se edita en Bélgica en la primavera de 1869. Ya están firmados por el Conde de Lautréamont. La impresión corrió a expensas del padre del autor. Empero su editor, Eugène Lacroix, —que había decidido no vender la primera entrega, temiendo con mucho acierto ser acusado de blasfemia u obscenidad— redujo la tirada de esta segunda entrega, primera edición completa de Los cantos de Maldoror, a una decena de ejemplares.

Podría jurarse que ninguno de los diez había encontrado lector en 1870, cuando el veinticuatro de noviembre, Lautréamont fue llevado de su último cuarto, sito en el número siete de la rue du Faubourg-Montmartre, al hoyo que habría de guardar sus restos. La Parca le dio su abrazo en extrañas circunstancias, tanto que aún no han llegado a aclararse, con tan sólo veinticuatro años. Su último domicilio y la prematuridad de su muerte sí que entran de lleno en la regla —valga el contrasentido— de la bohemia decimonónica parisina. Por lo demás, todo son dudas respecto a una obra tan desesperada que algunos de sus primeros comentaristas fueron a ver en ella un plagio de ciertos fragmentos del Apocalipsis. El mismo Lautréamont la sitúa en la estela del Manfredo (1821) de Lord Byron, el Konrad Wallenrod (1828) de Adam Mickiewicz y, por supuesto, el Fausto (1807 y 1832) de Goethe, modelo de todos los diablos que como Maldoror sucedieron al Mefistófeles del alemán.

“La parte más notable está constituida por las vastas pinturas e invectivas en torno al océano”, escribe el profesor Carlo Cordié en el otrora mítico Diccionario literario de la editorial Bompiani. “Y entre las escorias de una inspiración desordenada, se transparenta la pureza de una visión épica de las cosas”.

Todas las dudas empezaron a plantearse con la edición de 1890, la primera que se hizo notar, aquella sobre la que llamó la atención Remy de Gourmont. Teniendo en cuenta que en el primer canto hay un diálogo con un tal Dazet, un compañero de Ducasse en el liceo de Tarbes, puede decirse que, en algunos aspectos, el poema es autobiográfico. “La esencia de su vida aparece revelada y se vislumbra como imagen de lo que no fue el autor”, estima Giulia Veronesi, también en el Bompiani, incidiendo en que Ducasse fue un hombre tranquilo y reservado en quien “los compañeros no vieron nunca al ángel rebelde y victorioso”.

Todo es incertidumbre. Considerando que Lautréamont significa “el otro monte”, ni siquiera está claro si el nom de plume de Ducasse obedeció a un juego con el conde de Montecristo, el personaje de Dumas padre. También pudiera aludir a un personaje de fonética muy similar de Eugène Sue, con quien el conde compartió editor: Eugène Lacroix. De una u otra manera, a decir de la crítica, Los cantos tienen algo de inasible. A veces son como un folletín, otras como una novela gótica. Hay alusiones al vampiro y a las arañas, efusiones de sangre a mansalva y otras imágenes comunes a los cuentos de miedo. Las bestias antropomorfizadas —el pulpo, el león marino— entregadas a sus crueldades, Dios presentado en un burdel y las constantes referencias a otros textos —prueba de lo hondo que calaron en Ducasse los dos cajones de libros que le acompañaron por las habitaciones de París hasta su última morada— confluyen en una amalgama de la que resulta un canto general contra todo y contra todos, un viaje de la inteligencia a la rebelión, la subversión absoluta de la realidad. De ahí que los surrealistas elevasen Los cantos de Maldoror a sus altares. Dalí, al parecer a instancias de Picasso, comenzó a ilustrarlos en 1933, pero ya venían siendo una referencia en su pintura desde La persistencia de la memoria, su célebre óleo de 1933. La impronta de Lautréamont en la obra de Max Ernst es igualmente notable.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: