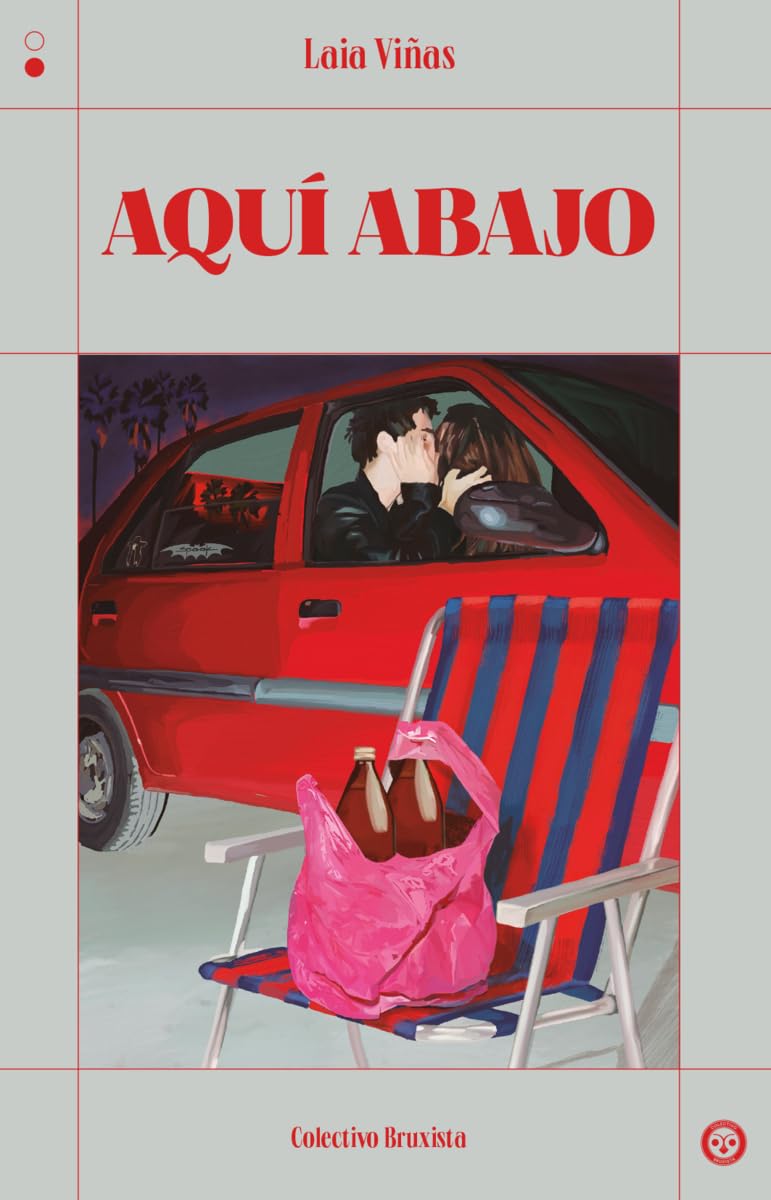

En esta novela, Laia Viñas homenajea a toda una generación, la que exprimió a la juventud a ritmo de techno en la mítica Ruta Destroy. Pero, al mismo tiempo, construye una historia íntima y emocionante sobre un grupo de amigos que se enfrentan al misterio de la vida adulta.

En Zenda reproducimos el arranque de Aquí abajo (Colectivo Bruxista), de Laia Viñas.

***

Camino con los brazos pesados y pasos cortos, cuerpos sudados y olores fuertes, el bombo se va metiendo dentro y se acopla al corazón y ya no tengo latidos, tengo ritmo, tengo los ojos grandes, tengo las piernas duras y la mandíbula bailarina, la vista afilada y la presa localizada. La gente me da golpecitos amistosos para saludarme, yo se los devuelvo o les sonrío sincera. Si no reconozco a alguien, disimulo; qué más me da cómo se llamen las personas, me caen bien, los quiero a todos en noches como esta. Bajo las escaleras y me parece que el ruido que provoca mi peso lo ensordece todo, que soy capaz de mover la estructura de hierro que comunica las dos plantas del garito. Pero en el fondo sé que tengo las piernas delgadas y el cuerpo enclenque y que tal vez sean las poderosas vibraciones de todo el mundo bailando al unísono. El humo de los cigarros me tapa la perspectiva, pero mi nariz es capaz de oler los perfumes de las nuevas chicas, el hedor a whisky que desprenden los que van más pasados y sobre todo, sobre todo, esas cenefas transparentes que flotan en el aire y que emanan de las personas. ¿Tú las hueles, a veces? Si es un momento muy feliz, ¿las ves? Son las formas que adopta la pura euforia que sale de las gargantas chillonas y de ese espacio que dejamos entre beso y beso. En este local las veo muchas veces. Se quedan pegadas a las paredes de hormigón y a las guirnaldas que siempre siguen ahí colgadas del último Fin de Año, flotando en medio de aquellos a quienes me he pegado como una lapa para estudiar sus movimientos, su acento, sus manías y sus gestos. Les he obligado a aceptarme de manera sutil, a fuerza de aprender cuándo florecen las buganvilias de la calle mayor y cómo se apodan las familias, de esperar en comunidad los fines de semana como quien hace una carrera de fondo y llega, sediento y casi loco, a la línea de meta.

Después del escarnio habitual se puso a zapear. Dio un repaso a todos los canales disponibles para acabar donde había comenzado, bebió agua para limpiarse la lengua y llamó a la abuela, que entró en la habitación transportando la bandeja blanca que tomaron prestada del hospital cuando supieron que se iba al hoyo, se la puso en el regazo, y se tumbó en su lado de la cama para atiborrarlo. El proceso fue costoso y lento y no sé si alguno de los dos saboreó aquel rito con la profundidad que merecía. No sé si se miraron a los ojos con ternura y se despidieron tocándose las rodillas tímidamente, o si palmarla era ya un tema que les aburría y no hicieron falta florituras.

Veo que el chico ruso está en la barra de abajo hablando con dos nenas. Tensa los músculos del brazo para que se le noten, en una postura poco natural, casi colgado de la barra. Ha encontrado a dos que hace poco que vienen porque no hace mucho que tienen los catorce, y las rodea sin tocarlas con los hombros fibrosos. Si le tocas la piel, da asco lo tensa que la tiene. Les enseña a fumar. Se lo he visto hacer mil veces, las busca como las madres buscan gangas en las rebajas, lanzando miradas y agarrándolas de la cintura como si el gesto no fuera violento, invitándolas a una coca-cola para bromear sobre la edad, sacando dos cigarrillos del paquete de tabaco arrugado y ofreciéndoles la posibilidad de aprender a fumar para que no parezcan inexpertas. Les comenta que, si se dejan enseñar, no harán el ridículo con esa tos de pava que les sale a las tías cuando se tragan el humo por primera vez.

Parece que las escogidas de hoy son espabiladas y lo consiguen. Dan caladas con gracia y diría que le toman el pelo y ya han fumado unos cuantos Nobel antes de toparse con él. Por qué le siguen el rollo para mí es un misterio, pero hay que reconocer que el chico tiene los ojos tan claros que parecen de hielo. A mí las venas marcadas del cuello me tiran un poco para atrás, pero quién soy yo para criticar. Me acerco al trío y veo que él me mira de reojo y se lleva la mano al bolsillo de los tejanos. Un acto reflejo que delata que es consciente de mi presencia, de que estoy ahí, de que me acerco a él y a los dos cachorrillos que ha recogido. Saludo levantando la barbilla, tratando de no tensar la frente. Qué quieres, me dice lanzando las pupilas hacia arriba hasta que solo le queda blanco, y yo no quiero dejar de ser simpática, pero se lo digo, me debes dinero. Las miro a ellas y, si existe una conexión entre las personas, acabarán largándose.

Extiendo la mano. Me la choca. Todavía no he cobrado la nómina. Ya, no es asunto mío, has comprado. Ahora entorna los ojos y hace como que no me entiende. Es un intento estúpido, solo he dicho una frase y todas nuestras conversaciones se parecen mucho porque es un despilfarrador, pero no me achico y vuelvo a poner la mano haciendo como que no me irritan las críticas a mi manera de hablar, que no es la de aquí porque no soy de aquí. Cuando abro la boca me delato y la camaradería, el sentimiento de pertenencia y la regla no escrita de tratar bien a los que son como tú se desvanece. Me pagará porque no quiere líos, no porque me respete. Coge la cartera, la abre con fuerza y me da tres billetes refunfuñando. Le doy las gracias y le digo que estamos arriba pero que ya casi son las tres, por si quiere algo, pero las nenas todavía no se han marchado y creo que están bastante receptivas.

Regreso a mi hábitat por las escaleras de hierro, que a media altura se vuelven de caracol y hacen una curva cerrada que puede ser traicionera. Aquí arriba, al lado de la mesa del disc jockey hay como una terraza con balcón desde donde contemplamos la pista de baile de abajo. Al fondo hay una barra que siempre se queda olvidada. No hacemos cola ni rozamos otros codos. Los camareros se pelean por servir aquí porque pueden dedicarse a charlar toda la noche. Los conocemos y los llamamos por el nombre, les invitamos a una copa cuando pedimos las bebidas y acaban privando tanto como nosotros, y al final se equivocan con el cambio y el alcohol fluye más de la cuenta. Supongo que veinte años atrás, cuando a alguien se le ocurrió que reconvertir un almacén de pescado en mitad de los arrozales en una discoteca era un negocio redondo, esta era la zona de los dueños, la de la gente importante. Hay una mesa de madera negra rodeada por un montón de butacas de terciopelo rojo y si te sientas en ellas te vuelves un gánster.

Hoy todo fluye. Los míos bailan y seguro que llevan las carteras llenas. El horario de venta ha finalizado y nos reunimos aquí para acabar la noche tranquilos y sin que nos vayan mendigando. Algún despistado sube con la cara ansiosa. A modo de excusa dice que no se ha dado cuenta de la hora que es, que ha bebido demasiado o que la pastilla se le ha caído al váter cuando ha ido a mear. Alguno de nosotros le da un golpecito condescendiente en la cabeza y le exige más pelas por la misma cantidad y el cliente suelta la mosca, contento, y si lo medio conocemos y toleramos, le invitamos a una copa, ahí encima de todo el mundo, y baila mirando las cabezas de la gente para memorizar el momento y poder contarlo cuando le hagamos bajar.

___________________________

Autor: Laia Viñas. Título: Aquí abajo. Traducción: Gala Sicart Olavide. Editorial: Colectivo Bruxista. Venta: Todos tus libros.

Maravilla.