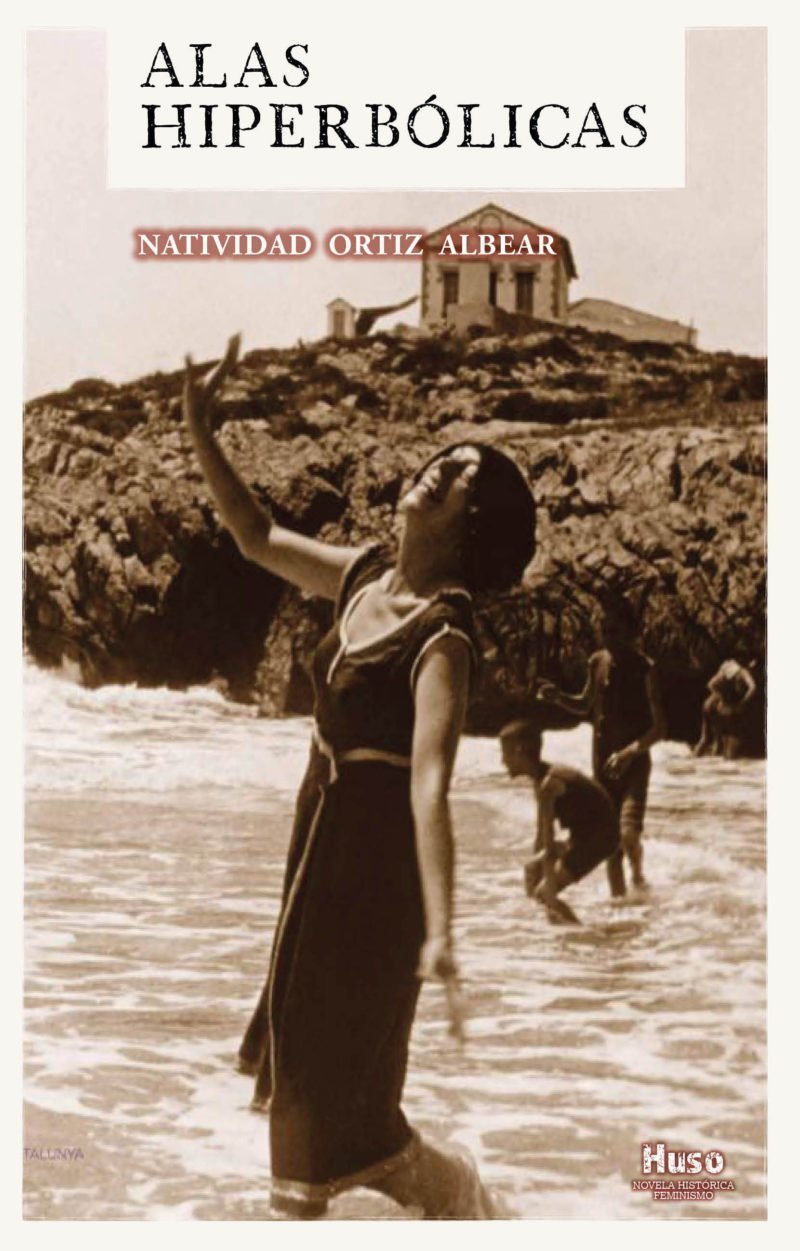

En el ocaso de sus días, Aurora Bertrana i Salazar escribe sus memorias en un intento por ordenar el caos de sus recuerdos y mantener a raya a sus fantasmas. Zenda reproduce las primeras páginas de Alas hiperbólicas, de Natividad Ortiz Albear, libro publicado por Huso Editorial.

Capítulo I

Esa fría mañana de 1973, Aurora cae en la cuenta de que acaba de traspasar otro umbral en su vida, el último con toda seguridad. La tenue claridad del día invernal ha depositado lentamente en su entendimiento la suficiente serenidad como para comprender que su reciente revelación no pertenece al sueño. Después de poner en orden sus pensamientos, acurrucada bajo las mantas, al abrigo de otro día que obstinadamente le escatima la caricia del sol, un recuerdo lejano pero muy vivo, de esa nitidez inquietante que cualquiera adjudicaría a las apariciones espectrales, asciende desde algún profundo sótano de su conciencia hasta las esferas más luminosas de su cerebro y toma posesión absoluta de todo cuanto en esos momentos hubiera podido llamar suyo.

Al instante lo reconoce. La imagen pertenece a un lejano pasaje de su infancia, un episodio que creía, si no olvidado, al menos precintado y almacenado en el fondo de su memoria, como viejos trastos que se jugaran su dudosa utilidad en una partida, perdida de antemano, contra el olvido. Aurora, que ha vivido espoleada por el futuro, pocas veces se ha doblegado a la servidumbre del pasado, siempre se ha sentido impelida a mirar hacia adelante. Sin embargo, la imagen de una niña de ocho años perdida en el campo de su Girona natal ha asaltado su presente con el atrevimiento de un huésped no deseado. En realidad, no le incomoda el contenido de ese nítido recuerdo; contemplar desde la distancia a la niña que fue le alegra el corazón, contrarresta de alguna manera la influencia de ese cielo gris que se cuela por los resquicios de la persiana. Sin embargo, en pocos segundos, esa pequeña niña caminando hacia el mar se ha convertido en una imagen cuajada de detalles que, lejos de reconfortarla, la llena de una inquietud que interpreta como un indicio claro de senilidad. Siempre ha escuchado que los viejos recuerdan con precisión el pasado al tiempo que se van desgajando del presente. Inmediatamente concluye no sin cierta angustia, que en este punto comienza un camino sin retorno. Todo a su alrededor desaparecerá paulatinamente y en su lugar, los recuerdos irán adquiriendo una corporeidad casi insultante.

«Aurorita, te estás haciendo vieja», sentencia mientras con un gesto rápido y determinante aparta las mantas y se pone en pie con toda la agilidad que le permiten sus casi ochenta años «muy bien llevados», como se dice con frecuencia esta mujer menuda que, a pesar de los achaques, todavía conserva una energía capaz de ahuyentar el paso del tiempo.

Se acerca a la ventana desde donde observa en la mañana brumosa los contornos desdibujados de los tejados vecinos. Aurora posa sus ojos en la acuarela contaminada que son a esa hora las calles de Barcelona. Intenta concentrarse en las manchas grisáceas del fluido paisaje urbano, pero el recuerdo de la niña no se le va de la cabeza. Ahí está con su vestidito a rayas marineras, el cabello despeinado, los zapatos de charol manchados de barro y el ceño fruncido, vaya usted a saber por qué. Tiene la sospecha de que la dichosa niña ha venido para quedarse. Admite que luchar contra los recuerdos es una tarea absolutamente inútil, así que se propone hacer hueco en su mente, prácticamente octogenaria, a cuantos fantasmas quieran poblarla. Finalmente, su ánimo se sosiega cuando se rinde a la inquebrantable ley del recuerdo. También ella contará batallitas, como lo han hecho todos los viejos que en el mundo han sido, como lo hicieran sus ancestros, generaciones y generaciones de Bertranas y de Salazares en ese momento de la vida en que la balanza ofrece un abrumador desequilibrio hacia el pasado, cuando el peso de los que se han ido supera con creces al de los que todavía permanecen.

Se aparta de la ventana y se dirige hacia la puerta de su habitación, que siempre deja entreabierta. A pesar de la recién aceptada decrepitud, su paso, sin embargo, parece más ágil que nunca, como si la asimilación de su propio deterioro le hubiera renovado las fuerzas y devuelto la ligereza que desde pequeña poseyó su cuerpo delgado y esbelto. Aún conserva algo de ese porte elegante de la mujer moderna que en su día escandalizó a una sociedad demasiado pacata, aunque encantada de escandalizarse, bien lo sabe ella, porque «sarna con gusto no pica».

Camina por el largo y frío pasillo hasta la cocina, donde como cada mañana se prepara el desayuno antes de que Adela irrumpa en la casa y la convierta en su campo de operaciones cotidiano. La asistenta hace uso diariamente de sus dotes castrenses para poner orden sobre el orden en un afán tan rutinario como denodado de devolver a la casa algo del esplendor perdido. Aunque no lo consigue, el esfuerzo de Adela justifica perfectamente el sueldo que la señora le paga.

Aurora tiene la extraña sensación de que nunca le ha costado tanto trabajo manejar los escasos utensilios que necesita para preparar un café y tostar unas rebanadas de pan que finalmente unta con mantequilla y mermelada. El cuchillo se desliza por la superficie del pan como en cámara lenta, mientras en su mente revolotea de nuevo el recuerdo de la niña, que se le aparece con renovada frescura, cada vez más reconocible, acompañada de un hombre que la lleva de la mano mientras se hace la remolona, bien lo sabe Aurora, que de pronto consigue interpretar el porqué de su ceño fruncido y esa expresión tan ufana. La niña se ha escapado de casa, se ha convertido en la protagonista de su primera aventura. Una mezcla de comprensión y reproche se asoma a su viejo rostro.

«¿También tú me vas a regañar?», susurra la niña, revoloteando alrededor de la mesa camilla de la cocina.

Ella apenas se da cuenta de que se dispone a contestarle, ni de la forma tan natural con que finalmente ha aceptado la presencia de la intrusa.

«¿Por qué te iba a regañar? ¿Serviría de algo? Sabes perfectamente que no vas a cambiar y menos ahora, que a pesar de tu juventud, tienes la friolera de setenta y nueve años, aunque vistas ese ridículo vestidito de marinero».

«Dirás de marinera», objeta la niña, «y no digas que es ridículo, antes bien que te gustaba, estabas muy orgullosa de él, decías que te daba un aire moderno. Siempre te negaste a ponerte esos pololos llenos de lacitos, odiabas las puntillas y los encajes. Mírame, ¿soy como me recordabas o quizá te he decepcionado?».

«De ninguna manera. Estás exactamente igual que aquel día de verano, cuando tomé derecho por el camino que había detrás de la casa de los abuelos. Deseaba con todas mis fuerzas llegar hasta el mar. Estaba convencida de que lo conseguiría y así hubiera sido de no ser porque me abandonaron las fuerzas».

Aurora suspira, se siente cansada, igual que aquel día de verano cuando ya se ponía el sol y tuvo que claudicar. No fue capaz de llegar hasta el mar, un sueño inalcanzable para la pequeña que ya comenzaba a soñar con escapar.

«Es lógico. Eso les suele pasar a las niñas cuando tienen solo ocho años. Pero a veces me aburría tanto. No sabes lo que era aguantar a la abuela todo el día regañándome. “No hagas esto, no hagas lo otro, siéntate derecha, eres un desastre”. Podía llegar a ser insoportable. En cambio, el abuelo era diferente. Fíjate que cuando me encontraron después de mi pequeña aventura, en lugar de enfadarse solo dijo: “Ven a darme un beso”».

«Sí, ya me acuerdo. Parece que los estoy viendo a todos. Cómo lloraba mamá, y la pobre Helena, que siempre fue tan sensible, incluso el pequeñín, apenas un bebé, también lloraba. De repente todos olvidaron el mal rato que les hice pasar cuando se les echó encima la noche y aún no me habían encontrado. Solo la abuela permanecía allí, de pie, con esa expresión tan adusta que nunca la abandonaba. “¡Vaya con la niña esta!”, refunfuñaba sin dar tregua a su enfado».

«Al final papá me mandó a la cama».

«Supongo que decidió acabar con el numerito que estábamos montando a esas horas de la noche. Es lógico, papá tenía que demostrar cierta autoridad, ¿no te parece?».

«Tal vez, pero me dejó sin cenar».

«Es cierto. La tía, que era tan compasiva, fue la única que se atrevió a cuestionar la decisión. “¿Sin cenar?”, insinuó cuando papá me mandó a la cama. Los demás, en cambio, no se atrevieron a decir una sola palabra. Así que me fui derechita a la habitación. Recuerdo que tenía una extraña sensación de derrota mezclada con una pequeña dosis de triunfo. Fíjate, a los ocho años ya viviste tu primera gran aventura. ¡Qué niña tan decidida! Ya se notaba el germen de una auténtica pionera».

«¿Una qué? No sé qué significa eso, yo solo quería ver el mar. Ya se lo dije a toda la familia cuando, al día siguiente, no dejaban de preguntarme. ¡Qué latazo! Parecían de la guardia civil. Mamá no dejaba de mirarme, como si fuera un bicho raro. Entre ella y la tía se dedicaron a inspeccionar mi vestido. No sé qué pensarían encontrar».

«Lógico, estaban preocupadas. Te podía haber pasado cualquier cosa, hay muchos lobos sueltos y tú eras una tierna Caperucita. Todavía eres muy joven para saberlo, pero las niñas son tan vulnerables. Verás». Aurora había caído en la tentación de ponerse pedagógica. «Las cosas han cambiado algo, aunque no demasiado, bueno, por lo menos no tanto como debieran, pero las niñas siguen siendo el manjar preferido de los lobos».

«No sé muy bien a qué te refieres, pero el tono me resulta familiar. Mamá también me sermoneó durante un buen rato al día siguiente. Yo insistía en que solo quería ver el mar, pero me parece que no me creyeron, claro que los mayores nunca creen a los niños de ocho años. Tú tampoco me hubieras creído».

Aurora piensa que tal vez la pequeña tenga razón. Entre las dos median más de setenta años, tiempo suficiente para que en él se puedan haber operado las transformaciones necesarias para convertirlas en dos extrañas. La mujer anciana que es hoy tiene dificultades para entender a la niña que fue. Siente que se ha pasado la vida arrastrando los recuerdos por un camino enfangado, en lugar de guardarlos cuidadosamente en un estuche almohadillado. Se pregunta si el espectro que ha evocado es realmente ella o acaso un deformado reflejo de su memoria. En cualquier caso, ahí está, no le da tregua.

«¿Sabes? En los días siguientes me vigilaron continuamente. Pensaban que me volvería a escapar, a pesar de que les prometí cincuenta veces que no lo haría».

«Bueno, eras una niña tan inquieta que se podía esperar cualquier cosa. Además, eras muy cabezota, siempre querías salirte con la tuya y generalmente lo conseguías. Tu hermana pequeña y tu prima te seguían como si fueras el Mesías».

«No exageres. La verdad es que las tengo dominadas, pero a veces, no te creas, también se me rebelan».

«Aunque eras tan pequeña, ya comenzabas a demostrar ese carácter indomable que te llevaría a ser la mujer fuerte e independiente que siempre fuiste».

«¿De verdad? No tenía ni idea. Soy una niña de ocho años y no pienso nunca en mi futuro. Me gusta jugar en la finca de los abuelos, hacer excursiones por el campo con papá. Él me explica muchas cosas que no sé, me ayuda a descubrir el mundo, como suele decir él, pero eso que tú dices de la independencia…, no sé. A mí lo que de verdad me gustaría es que todo el año fuera vacaciones y poder estar con la tía en la casa de los abuelos y que papa esté contento y no enfurruñado como cuando estamos en Girona. A la única que no aguanto es a la abuela, pero con no hacerle demasiado caso…».

El candor de la niña llena el corazón de Aurora de amargura y desconcierto. Será posible que esa tonta no se dé cuenta de que en su interior ya se agita la mujer emancipada que será, la que se comerá el mundo, la que viajará por lejanos y exóticos países, la que se abrirá camino ante las adversidades. Será posible que esa mujer algún día haya sido esta niña de mirada despreocupada, ajena a todo cuanto no sean sus juegos infantiles. Sin embargo, a pesar de los reproches, un brote de ternura se apodera de las fibras gastadas de su cuerpo. Se sorprende invadida por un sentimiento que logra desarmar su coraza de escepticismo.

«Tienes razón, tú eres una niña vestida de marinero y permanecerás así en tu tiempo y tu espacio, aunque hayas sido capaz de escapar de esa foto color sepia que guardo en el álbum familiar».

«En la foto salgo mejor. Mi vestido al menos estaba impecable. Mira cómo ha quedado ahora después de eso que llamas “mi gran aventura”».

«Sí, ya lo veo, hecho jirones. Pareces una pequeña mendiga. Una pena de vestido, con la de puntadas que tuvo que dar mamá para que pareciera un auténtico modelito marinero. Pobre mamá, siempre se las ingeniaba para que no pareciéramos una familia venida a menos».

Aurora guarda el recuerdo de su madre encorvada sobre la máquina de coser bajo todas las luces posibles, casi convertida en una naturaleza muerta, porque el paso de las estaciones o la sucesión de las horas apenas otorgaban alguna forma de vida a ese bodegón imperturbable que era en un rincón del comedor, donde había instalado su pequeño taller de costura. Lo poco que Neus Salazar había aprendido durante su infancia y juventud sobre el arte de la confección lo tuvo que poner al servicio de su familia con el fin de mantener esa cierta dignidad en las formas que ella consideraba imprescindible para no acabar en la desolación y el abandono. Y así fue durante muchos años, el hogar de los Bertrana-Salazar siempre mantuvo el tono social adecuado, a pesar de los periodos bajos, incluso críticos por los que atravesaron.

Los buenos tiempos se habían perdido definitivamente cuando el abuelo paterno de Aurora se vio obligado a vender la finca de la Rodona para pagar las deudas. Fueron sus consuegros, los Salazar, quienes la compraron, de manera que para la pequeña Aurora aparentemente nada cambió, el escenario de sus correrías infantiles siguió siendo aquel bello enclave. Sí lo hizo para su padre, que siempre había vivido de la supuesta fortuna familiar y, de la noche a la mañana, se tuvo que poner a trabajar. Lamentable tragedia para quien no sabía hacer prácticamente nada, al menos nada que se considerara de alguna utilidad, digamos, a corto plazo. En circunstancias normales, el hijo primogénito de una casa suficientemente solvente nunca hubiera tenido la necesidad de preocuparse de otra cosa que no fuera cobrar las rentas, y para eso existen los administradores; de manera que Prudenci Bertrana desembocó en la quiebra con la inquietante sensación de que sus conocimientos de pintura, de literatura o de música poco podrían contribuir a sacar adelante a su familia. Aun así no tuvo más remedio que echar mano de sus habilidades artísticas para sobrevivir. Comenzó a dar clases en su propia casa, aprovechando que aprender a tocar el piano formaba parte esencial de una acreditada educación burguesa.

La pequeña Aurora había asumido con cierta preocupación infantil las miradas esquivas de sus padres, las frases inacabadas, los tensos silencios delante de las niñas y en medio de todo aquello, algunas palabras que no era capaz de entender del todo, pero que no debían significar nada bueno, porque papá estaba cada vez más triste, ya no la cogía en sus brazos, no la miraba a los ojos, huía de su compañía los escasos ratos que pasaba en casa.

«¿Todavía estás ahí?», preguntó Aurora en voz alta, sin ningún pudor, ya perfectamente acomodada a la sorprendente compañía.

«Sí, ¿dónde quieres que esté? No podría estar en otro sitio y menos ahora que te has decidido a aceptar mi compañía. Ya verás como no está tan mal. Al principio te haré sentir más vieja, pero cuando te acostumbres, te sentirás rejuvenecida, como si te quitaras años de encima».

«Tal vez tengas razón, pero de momento me pareces una intrusa y lo que es peor, una descarada. La verdad es que apenas te reconozco. Tal vez sí físicamente y el vestido también me resulta familiar, pero tu forma de hablar… No recordaba que fueras tan repipi».

Aurora no quiere admitir que esta niña le resulta totalmente extraña, que no la reconoce como la pequeña que un día se fue de casa para ver el mar. Todo queda demasiado lejos, pero al mismo tiempo, cada vez más cerca. Piensa que ya no hay vuelta atrás en el mecanismo de los recuerdos. A partir de ese momento irán adquiriendo una extraña corporeidad que acabará por desvanecer un presente que siente cada vez más leve. «Es ley de vida», sentencia.

La madeja del pasado comienza a desenredarse. La imagen de la niña cansada pero feliz conjura otros recuerdos, todos ellos situados entre el viejo barrio de Mercadal en la Girona de principios de siglo y la finca de los abuelos Salazar o en la masía Espriu del abuelo paterno, que finalmente acabaría en manos ajenas, de nuevo para saldar los excesos del patriarca.

Por aquel entonces todo lo que la pequeña Aurora necesitaba para sentirse a gusto era el cotidiano escenario donde se desarrollaban sus juegos y sus pequeñas aventuras infantiles. Aunque su viva imaginación la retara a traspasar los límites de lo conocido y la hubiera llevado a alguna fracasada expedición en busca de horizontes más lejanos, lo cierto era que su felicidad se encontraba agradablemente atrapada en los aledaños de su pequeña ciudad de provincias. Para Aurora, su entorno estaba hecho a su medida, no podía ser de otro modo, en ningún momento hubiera puesto reparos a las dimensiones del espacio que la rodeaba: los edificios tenían la altura perfecta; las calles parecían estar hechas a propósito para que ella transitara orgullosa de la mano de su padre; los bosques por donde discurrían los senderos que tan bien conocía eran lo suficientemente angostos como para preservar el misterio, pero también los suficientemente anchos como para permitir su paso cómodo y ligero. Aunque en los libros descubría la existencia de lugares lejanos, todos ellos nimbados de un certificado de exotismo a prueba de comparaciones con su pequeña ciudad, y a pesar de que su deseo se paseaba anhelante por todos aquellos parajes, ella se las arreglaba para hacer de sus bosques cercanos una tupida selva amazónica, del río Ter una espléndida corriente surcada de misterios, de la masía un castillo inexpugnable. Por esa razón, la niña tenía a su alcance lo mejor de todos los mundos posibles, enmascarados en el entorno de su infancia.

—————————————

Autor: Natividad Ortiz Albear. Título: Alas hiperbólicas. Editorial: Huso. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: