La Biblioteca de Carfax sigue profundizando en el terror más extremo con una nueva novela corta de su colección Deméter. Ahora nos presenta una ficción de gótico sureño protagonizada por Suzy, una adolescente cuya madre la maltrata tanto a ella como a su tímido, reservado y desproporcionado hermano. Hasta que llegue el momento en que Suzy diga basta.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Crímenes reales (La Biblioteca de Carfax), de Samantha Kolesnik.

***

1

Levanté la pieza suelta del revestimiento lateral de madera y saqué mi mejor copia de Crímenes reales. Las páginas, finas como las de un periódico, estaban ásperas por la suciedad. Pasé las hojas hasta mi foto favorita: una rubia, víctima de asesinato hacía algunas décadas. La tinta negra se había vuelto gris por mi manoseo continuo. Mis dedos obsesivos amenazaban con hacer desaparecer la página entera si les daba el tiempo necesario.

Mi hermano, Lim, decía que estaba enferma. Decía que solo la gente enferma leía revistas como la que yo sostenía en las manos. Sabía que llevaba razón; no era normal.

La fotografía de la niñera fue la primera vez que vi a una mujer muerta de cuerpo entero. Era habitual que Crímenes reales recortara los detalles. Mostraba un par de zuecos con calcetines blancos sobre pantorrillas pálidas. Mostraba piernas despatarradas con la sugestión justa de sangre. Podía haber una mano colgando detrás de un sofá con algunos casquillos de bala en primer plano. No hubo decoro con la niñera, sin embargo. Era oro.

No me excitaba sexualmente mirándola. No había nada climácico o concluyente en mi obsesión con su cuerpo. Tan solo me hacía sentir bien.

Cuando vi por primera vez la foto, no fui capaz de apartar la mirada durante un largo rato. Me esforcé por grabar cada mínimo detalle de ella en mi memoria. Su recuerdo se convirtió en una plegaria que a veces podía relatar cuando mi mente se esforzaba por escapar de las muy reales y muy presentes manos de mamá. En ocasiones ayudaba si me imaginaba la escena desde la perspectiva del hombre. Trataba de experimentar el mismo alivio que el hombre debió de sentir mientras enrollaba el cable alrededor del suave cuello de la rubia. Suponía que tuvo que costarle bastante arrebatar la juventud de una mujer de esa forma.

Aparté Crímenes reales y contemplé el otro lado de la calle.

El delgaducho Bart Tucker estaba allanando la casa de los Clarkson a plena luz del día. Me recosté sobre los codos y observé al chico, flaco y blanco como la leche, enrollar una chaqueta alrededor de su puño y golpear el cristal de la puerta principal. Metió la mano, zangoloteó la cerradura y atravesó la entrada.

Algunos minutos después, Bart salió por la puerta llevándose la televisión de pantalla plana de los Clarkson. Los vaqueros se le resbalaban cada vez más por las caderas mientras anadeaba cruzando el césped. Se detuvo y me miró desde el otro lado de la calle.

—¡Ey! —gritó—. Eres la hermana de Lim, ¿no?

Le grité que sí. Bart sacudió la cabeza y siguió anadeando calle abajo, con los pantalones a mitad del trasero, mostrando sus coloridos calzoncillos como una bandera orgullosa.

Reposé la cabeza sobre la barandilla de hierro del porche y cerré los ojos. Sentía el hierro negro candente por el calor del verano. Había perdido la noción del tiempo dormitando cuando la gran mano de Lim me sacudió el hombro.

—¿Por qué estás fuera todo el rato? —me preguntó.

Lo miré. Mi hermano era lo más cercano en la vida real a un gigante para la mayoría de la gente. Lim era excepcionalmente alto y ancho, con una rala porción de cabello rubio en lo alto de la cabeza. Su piel siempre me daba la impresión de estar grasienta por su constante brillo sudoroso. Sus ojos eran azules y fríos. Nunca sonreía con los ojos. Solo expresaba alegría con sus finos labios, los cuales parecían demasiado pequeños en su gran y redondeada cabeza.

La gente temía a Lim. Las únicas personas que conocía que no le tenían miedo éramos mamá y yo.

No le hice caso y me encaminé hacia la puerta principal. Él me seguía de cerca, su sombra bloqueaba el sol. Antes de abrir la puerta, deslicé mi copia de Crímenes reales en su escondite dentro del agujero en el revestimiento lateral de la casa.

Mamá estaba sentada en el sofá. Era difícil evitar mirarla: despatarrada dentro de sus pantalones rosas extragrandes y con una sudadera vieja que tenía desde que yo era pequeña. Estaba manchada de tinte y me llenaba de malos recuerdos.

Lim me rebasó y se alejó caminando por el pasillo hasta su dormitorio. Me hallaba a solas con el monstruo. Intenté seguir la senda de mi hermano, y me dirigí hacia el pasillo, pero la noté conspirando contra mí tan pronto como le di la espalda. Me costó mucho no adelantarme a sus órdenes. Me preparé para lo que fuese a pasar después. Mi cuerpo era el desafortunado juguete de mi madre.

—¿Dónde crees que vas? —preguntó mamá en un tono suave y despreocupado.

Su tranquilidad me asustaba. La prefería cuando perdía los papeles y maldecía por esto o aquello. Era más fácil cuando estampaba cosas y chillaba sobre por qué no la queríamos. Cuando estaba tranquila, le gustaba jugar a juegos que solo ella disfrutaba.

—Ven aquí —dijo. El tono era relajado. A menudo ya no necesitaba hacer uso de su autoridad. Lo cierto es que yo podía jugar a ser la esclava. Mi cuerpo, por todas las veces que ella le había puesto las manos encima, sabía que si me ordenaba que hiciera algo, iba en serio.

Mi giré y di algunos pasos hacia el sofá.

—¿Qué pasa? —pregunté. El estómago se me agrió. Era una náusea particular entre mamá y yo. Era algo que siempre compartiríamos. Si la náusea venía cuando ella no estaba conmigo, lo que ocurría por la noche y en el instituto, sobre todo en el gimnasio donde entreveía las piernas de las otras chicas, la sentía. Sentía a mamá. Otras niñas iban a la enfermería porque les entristecían sus notas o porque les moqueaba la nariz. Mi malestar era diferente. Y nunca fui a la enfermería.

—Quítate esa camiseta —dijo mamá.

—No quiero. —Bajé la vista al suelo. Llevaba puesta una camiseta de tirantes de color verde lima sin sujetador. Me arrepentí porque podía sentir su mirada en mis pechos, que habían crecido hasta una copa B en los últimos tres meses.

—Venga, Suzy, quítatela. Las dos somos mujeres —dijo.

Cerré los ojos y pensé en la niñera de la fotografía. Me esforcé por imaginar lo que debió de ser para el hombre el mirar a los ojos de la joven mientras le estrujaba las vías respiratorias. A menudo me preguntaba qué apariencia tendría una mujer en el momento de morir, qué dejaba la vida al irse de verdad.

—Vamos —dijo mamá. Escuché unos de sus pequeños gemidos. Eran ruidos horribles reservados para nuestro tiempo juntas. No tuve que mirarla; sabía lo que estaba haciendo.

Me quité la camiseta y la tiré al suelo. La exhibición conmocionó mis pechos y los hizo sentir más sensibles. Reaccionaron de una forma que yo no quería y me avergoncé. Crucé los brazos e intenté esconderme. Miré a mamá. Tenía una mano en la entrepierna, la otra sujetándose la cabeza y la vista clavada en mis senos. Su ingobernable cabellera le enmarcaba el rostro enrojecido.

Odiaba esos pelos. Odiaba encontrarlos por todos lados en la casa. Odiaba limpiarlos junto con el moho en la ducha.

—No escondas las tetas. ¿Por qué lo haces? —me preguntó.

Bajé los brazos y la dejé mirar. Me disgustaban mis pechos porque ahora eran tan grandes como los de ella. A veces los chicos en el colegio los miraban y me preguntaba si eran capaces de imaginar lo que les habían hecho. Lo que me hacían.

Otras chicas hablaban sobre cómo les gustaría tener los pechos más grandes, y todo lo que yo quería era amputarme los míos.

Me incliné para recoger la camiseta, pero mamá me detuvo con una mano alzada.

—¡Lim! —gritó.

—Mamá, no… —supliqué.

—¡Lim! —gritó de nuevo. Tenía los ojos encendidos de excitación. Yo quería chillar, pero sabía que eso la calentaría aún más. Permanecí avergonzada y en silencio. Era mejor obedecer porque entonces sería más rápido.

Lim arrastró los pies por el pasillo. Absorbió los horrores de la habitación, pero su expresión de placidez nunca cambió. Lim estaba en calma en el caos.

—Mírale las tetas a tu hermana.

Mi rostro estaba ardiendo. Quería correr, pero ella me atraparía y sería peor.

Lim no obedeció de inmediato.

—He dicho que le mires las tetas a tu hermana —repitió.

Al final, Lim echó un vistazo. Me crucé con su mirada cuando la levantaba de mi pecho expuesto, pero no vi nada en ella. Parecía vacía.

—¿No se están poniendo grandes? —lo provocó.

—Los he visto más grandes —dijo Lim, encogiéndose de hombros.

Nuestra madre hizo una mueca. Notaba su insatisfacción. Me pregunté si Lim la sentía también. Ella se volvió hacia la televisión con la mano aún bien dentro de los pantalones. Atisbé una franja de su oscuro vello púbico y tuve ganas de vomitar.

—————————————

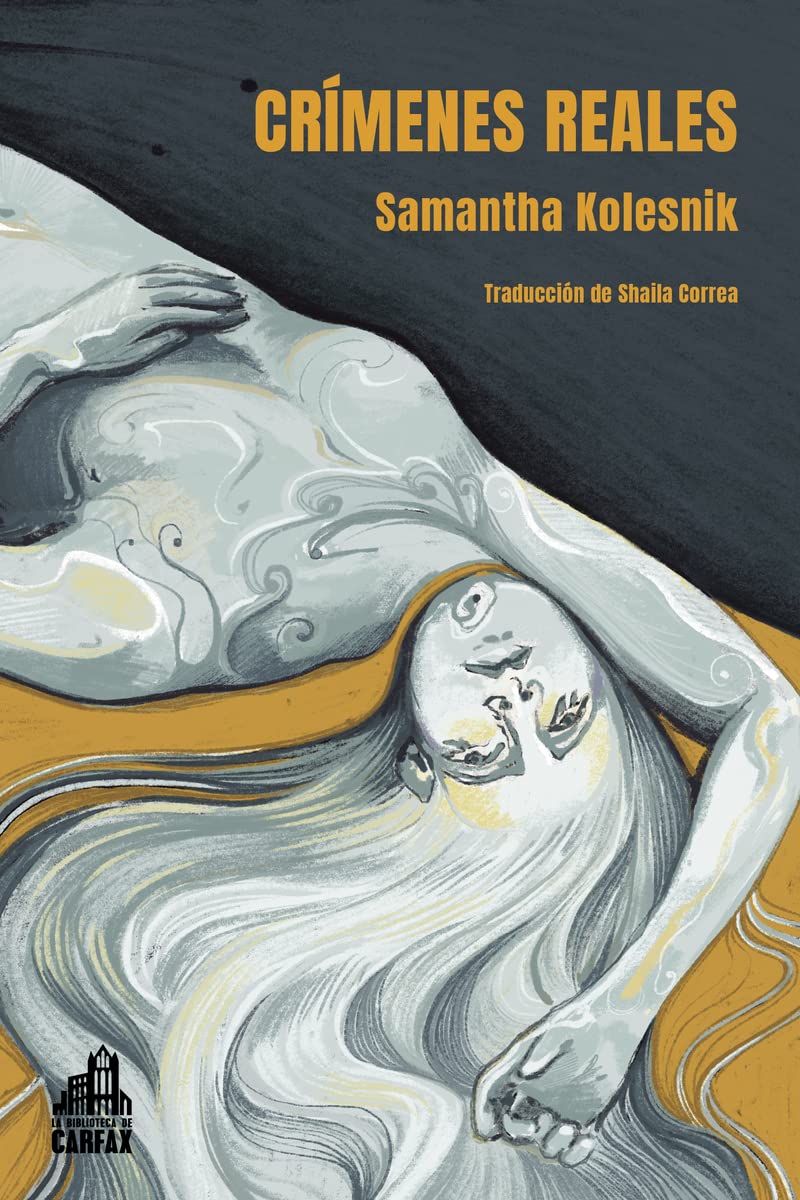

Autor: Samantha Kolesnik. Título: Crímenes reales. Traducción: Shaila Correa. Editorial: La Biblioteca de Carfax. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: