Siempre que tiene uno la suerte de leer una buena novela que ha sido escrita por un buen amigo, lee en realidad dos cosas: el libro y al amigo, aun si la buena mano del autor le hace olvidar la sombra tras la tinta. En el caso de Los perros duros no bailan, brinca además una debilidad común por las narices frías, que en lo que mí respecta ha hecho de esta lectura un viaje en cuatro patas al mejor de los universos concebibles: allí donde no cabe traición ni inconsecuencia y cada personaje es fiel a su palabra —vamos, a sus ladridos— hasta la misma muerte (que no siempre es lo peor que le puede pasar, en un mundo podrido por bípedos hipócritas).

No es raro que los héroes de Arturo Pérez-Reverte tengan más de perrunos que de humanos, por cuanto son fulanos de una pieza y no suelen andarse por las ramas. Son, de hecho, lo que son; saben más de la vida por sus cicatrices que por los pocos rabos que otros puedan menearles en busca de dudosas empatías. Se les ve así curtidos a mordidas, huérfanos de candor y de repente adeptos a algún par de lealtades esenciales por las que son capaces de jugarse la vida a cara o cruz. Héroes de pocas pulgas que se sacuden o se tuercen de risa si alguien osa llamarles de ese modo sólo porque la muerte se ha perdido el gustazo de reclutarles.

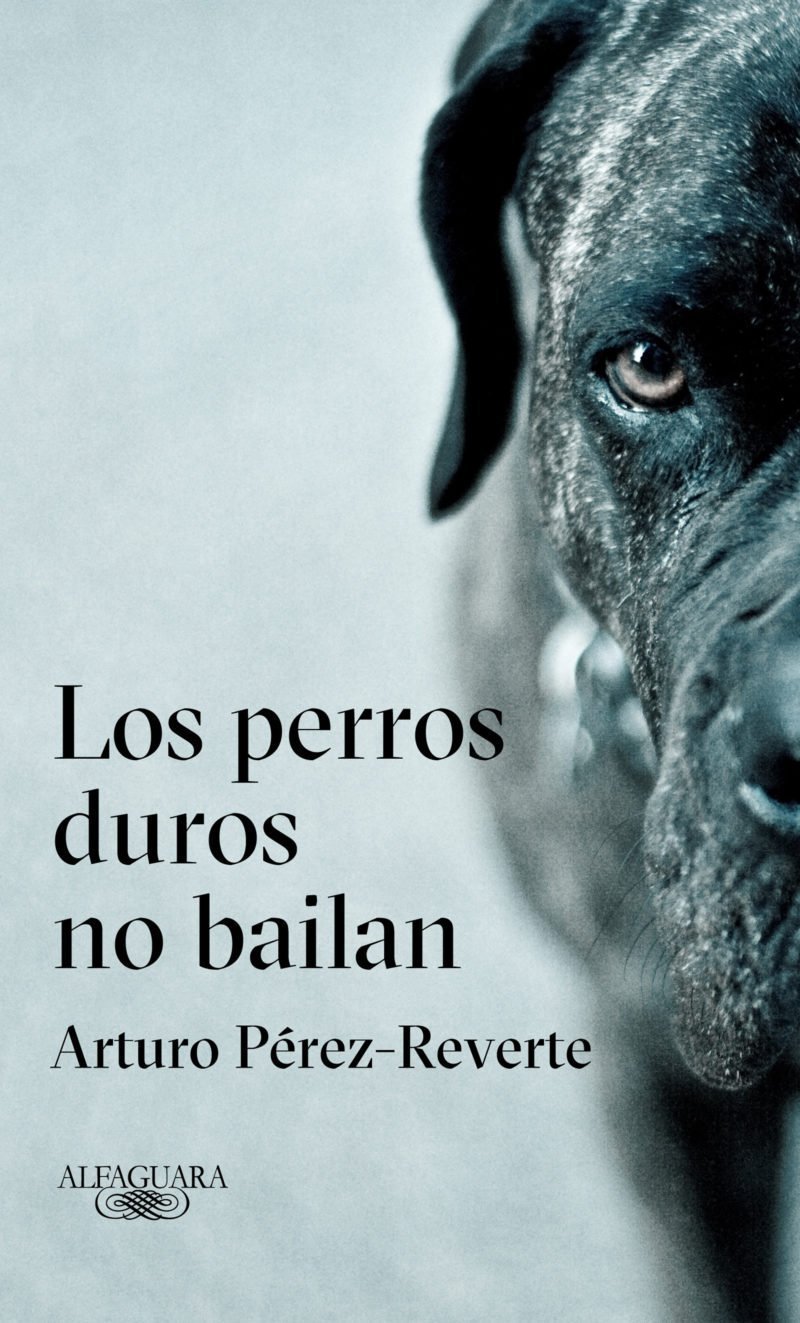

El héroe de esta historia no recuerda su nombre, y ni falta que le hace porque es un gladiador de pura cepa —cruza de mastín español con fila brasileño— y todos lo conocen como Negro. Nada de lo que tenga que sentirse orgulloso: hace lo que le toca y vive al día, sobrelleva sus años y recuerdos como el superviviente de sí mismo que poco encuentra ya del todo sorpresivo. Por eso no le extraña enterarse de que su buen amigo, el duro Teo, ha desaparecido junto a Boris el guapo, perro de fina cuna seguramente menos habituado a la ruindad impávida de los peores villanos conocidos, que como es natural resultan todos miembros de la especie humana.

Negro no es ningún ángel vengador y los años le pasan la factura, pero tampoco va a cruzarse de patas ante una situación que lo requiere, por dura de roer que se aparezca. Sabe que en su camino se interpone no sólo gentuza de lo peor, sino otros canes criados, forzados o entrenados por esa misma escoria inconmovible, pero entre sus olvidos también se cuenta el miedo a una muerte que siempre ha estado ahí.

Es éste un libro serio, y acaso así se expliquen las recurrentes salvas de carcajadas que van acompañando su lectura, demasiado perruna para ser humana, y viceversa. Soy, me explico, canófilo de siempre, pero temo que nunca fui tan perro como desde que entré en el pellejo del Negro y me agarré a mordidas con el mundo. No sin antes probar un par de tragos y la memoria fresca de más de una cuadrúpeda de zancas epicúreas, por cuya sola causa vivir parece a veces buen negocio.

No es posible seguir la peripecia de un canito valiente sin que te crezca un poco la misantropía. Ya lo ha dicho el autor, en otra parte: Los perros todos, los humanos de uno en uno. Con esa providencia, he recorrido las páginas de Los perros duros no bailan en la rotatoria compañía de mis cinco perrotes —dos padres y tres hijos, los dueños de esta casa—, cada uno dichoso nada más de tenderse a saborear la siesta sobre mí, seguramente al tanto de cuánto los requiero en estas circunstancias, así sea por no seguir sumando tirria contra mi especie inmunda.

No hay moraleja, claro. Sólo eso nos faltaba, tratándose de seres superiores que no van a la iglesia ni esperan contrición. Hay por ahí regadas, como huesos carnosos en la vereda, cápsulas de profunda sabiduría, varias de ellas provistas por el sabio Agilulfo: un chucho más leído que peleado que domina el latín y controla su instinto natural —más confiable, sin duda— en aras asimismo de la supervivencia: ese triste trabajo de tiempo completo que los héroes como Teo y el Negro acometen con dignidad guerrera.

He dicho que el autor es gran amigo mío, de lo cual ya se infiere que recorrimos juntos algunos callejones —territorio comanche, que él les llama— y mojamos varias docenas de árboles, sin hacer mucha bulla a este respecto porque tampoco es que sepamos bailar. Lo veo gruñir, de pronto, y nunca falta un señorito crítico que se asuste y pretenda envenenarlo. No es que mi amigo muerda, pero yo en el lugar del cobardón haría mejor en cambiarme de acera.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: