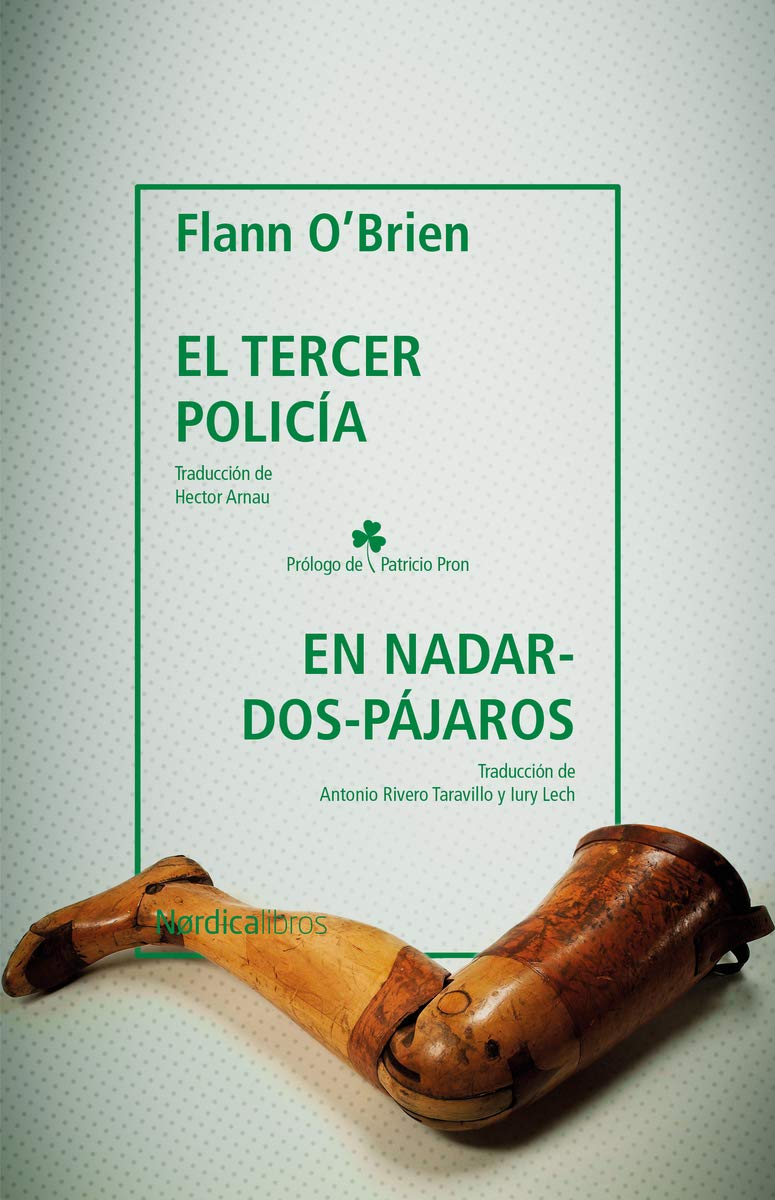

Este volumen reúne, por primera vez juntas, las dos novelas más importantes del genial escritor irlandés Flann O’Brien: El tercer policía & En Nadar-dos-pájaros. Dos libros inclasificables que el crítico Harold Bloom incluyó en su célebre El canon occidental. Patricio Pron firma el prólogo de esta edición llevada a cabo por el sello Nórdica Libros.

Zenda adelanta el prólogo de Pron y las primeras páginas de El tercer policía.

***

UNA IMPOSTURA EVIDENTE

«No se me proporcionaron calzoncillos y como mi actividad se prolongó hasta las profundidades del invierno no disponía de la menor protección contra el frío», se queja Willard Slug, un «vaquero» del Oeste trasplantado a Dublín, a pedido del tribunal; naturalmente, ha contraído «asma, catarro y diversos trastornos pulmonares» a raíz de lo exiguo de vestimenta y paga, pero no hay nada natural ni corriente en la oportunidad que se le ofrece de contar sus penurias, en un juicio al autor por parte de sus personajes.

«Una novela satisfactoria —propone O’Brien al comienzo del libro— habría de ser una impostura evidente en sí, respecto a la cual pudiese regular a su gusto el lector su grado de credulidad. […] Todo el caudal de la literatura existente debería considerarse un limbo del que escritores perspicaces pudiesen sacar sus personajes de acuerdo con sus necesidades, creando solo cuando no lograsen hallar un títere adecuado ya existente. La novela moderna debería ser predominantemente obra de referencia». En Nadar-dos-pájaros es esa novela de la impostura y el archivo, pero también lo son La boca pobre (1941), su extraordinaria sátira de la literatura memorialística en gaélico, La vida dura (1960), Crónica de Dalkey (1964) y, especialmente, su segunda novela, El tercer policía (1939, publicada en 1967), y, en realidad, la obra que, como cuenta en En Nadar-dos-pájaros, O’Brien estaba escribiendo en sus años de estudiante, viviese en la casa de su tío o no. En El tercer policía hay al menos un crimen, hay dos, incluso tres policías, hay una sentencia improvisada y un patíbulo, todas cosas habituales en las novelas policiacas con las que, sin embargo, no puede ser confundida, ya que en ella, también, hay fantasmas, regiones en las que el tiempo se detiene, cojos que se atan entre sí para poder desplazarse como una persona corriente, cajas tan minúsculas que escapan a la vista y un interés quizás excesivo de los personajes en el robo de bicicletas. Una vez más, el narrador carece de nombre, una práctica de O’Brien al menos singular, si se considera que el autor (nacido Brian O’Nolan u Ó Nualláin) no escatimó en seudónimos: Myles na gCopaleen, Myles na Gopaleen, Brother Barnabas, George Knowall, Stephen Blaskeley, Flann O’Brien; pero el resto de los personajes de la novela sí lo tiene, incluyendo el alma del narrador, llamada Joe, John Divney, el amigo-enemigo causante de su infortunio, el asesinado y, por supuesto, De Selby, el filósofo, cuya obra (excéntrica, inquietante, contradictoria) es el principal objeto de la codicia del narrador.

«Muchas opiniones mantenidas por gran parte de la crítica sobre De Selby y sus teorías eran interpretaciones erróneas basadas en lecturas inadecuadas de su obra», afirma el narrador. Pero la obra de O’Brien está presidida por la certeza de que no hay nada parecido a una lectura errónea, puesto que esta solo podría ser sancionada como tal por el autor si este tuviese alguna autoridad y/o si estuviese allí cuando la lectura descarrila, cuando se aparta de lo previsto. Sus personajes tienen lo que Laurence Sterne llamó «hobby-horses», las manías y fijaciones de los célibes a las que estos se montan como a caballitos de madera para observar el mundo desde la seguridad de una cabalgadura, como hace el policía Fox, el tercero, quien «cierto 23 de junio […] estuvo a solas con MacCruiskeen en una habitación durante una hora, y […] desde entonces [MacCruiskeen] está loco como una chota y más loco que una cabra loca», pero también De Selby, quien estuvo durante un tiempo «obsesionado con los espejos», a los que recurría con tanta frecuencia que «acabó por afirmar tener dos manos izquierdas y vivir en un mundo arbitrariamente limitado por un marco de madera».

Una observación errónea genera inevitablemente un hobby-horse que da pie invariablemente a un mundo que no es erróneo ni correcto, sino tan solo una variante del que conocemos. «De Selby mantiene la costumbre de señalar falacias en conceptos ya existentes, para después establecer tranquilamente su propio modelo en lugar del que afirma haber demolido», se nos dice. O’Brien opera igual. Uno de los problemas centrales de su obra es el del narrador. ¿Quién narra? ¿Y por qué? ¿Qué nos lleva a creer que conoce lo que cuenta? ¿Y qué nos dice que su control sobre su narrativa es absoluto? Al narrador de En Nadar-dos-pájaros le parece singularísimo que un escritor, en este caso Dermot Trellis, pueda concebir un personaje ya adulto desde su nacimiento; pero el asunto solo puede resultar llamativo en el mundo de Trellis: en contrapartida, a los personajes de El tercer policía no les llama en absoluto la atención que el tiempo sea circular, que haya un ascensor que comunique con La Eternidad («La barba no crece y si uno ha comido, no tiene hambre, y si uno tiene hambre, no tiene más hambre. Una pipa humeará todo el día sin consumirse, y un vaso de whisky siempre estará́ lleno sin que importe cuánto beba»), que los muertos tomen el té de manera mecánica; quizás el libro haya sido escrito por De Selby, acerca de cuyo juicio existen fundadas dudas, incluso entre sus exégetas. Como afirmó alguien, En Nadar-dos-pájaros es «una novela acerca de novelas que se escriben a sí mismas»; pero lo mismo puede decirse de El tercer policía y de la totalidad de los libros de Flann O’Brien, casi todos ellos rechazados por las editoriales de su tiempo, apenas tomados en consideración por la crítica literaria de la época o, directamente, víctimas del infortunio, como le sucedió a En Nadar-dos-pájaros, una buena parte de cuya tirada fue destruida cuando el depósito de la editorial que la había publicado fue alcanzado por una bomba durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero la bomba es la literatura misma de O’Brien, todavía excéntrica y desafiante. Al igual que el J.G. Farrell de Disturbios (1970), O’Brien asistió al final de una época, a la que la Primera Guerra Mundial y su promesa no cumplida de que sería la última puso fin de manera cruenta, pero también al derrumbe del Imperio británico, la independencia de Irlanda tras la guerra mantenida entre el Reino Unido y el Ejército Republicano Irlandés entre 1919 y 1921 y otra guerra mundial; un tiempo, en palabras de Farrell, «de cambio, inseguridad y deterioro» en el que el problema de la autoridad se vio puesto de manifiesto con especial dureza: la asfixia que constituye el fondo de sus novelas, el hartazgo de las convenciones sociales, del estancamiento y la pobreza fueron su respuesta a esos tiempos.

O’Brien forma parte de la primera plana de los escritores irlandeses del siglo XX junto a James Joyce (O’Brien inauguró con un puñado de amigos la práctica de celebrar el Bloomsday, en 1954) y a Samuel Beckett, pero su sombra es más alargada, y se proyecta hacia atrás (existe un vínculo evidente entre sus libros y los de Jonathan Swift, así como con el Tristram Shandy, de Sterne, y la ruidosa perplejidad de Buster Keaton) al igual que hacia delante: sin él, es posible que no hubiesen existido Spike Milligan, el humor de los Beatles, los Monty Python, la novela posmoderna. De manera más general, no existiría el género de las obras que se fagocitan a sí mismas tras haber devorado todo lo que está a su alcance, que en el caso de O’Brien eran la prensa de sucesos, las novelas piadosas, las baladas tradicionales, las novelas de vaqueros, la literatura tradicionalista gaélica. Quién ejerce la autoridad, incluso en las novelas, es un tema central de su literatura, pero también de las obras de los autores mencionados. «No habrá nadie como ellos», dice el Bonaparte Ó Cúnasa de La boca pobre, y, aunque esto tal vez no sea especialmente lamentable, dada su (muy gaélica) miseria y desesperación, sí constituye una pérdida evidente para la literatura. Pero están sus libros, que abren una puerta a una rebelión hilarante, el tipo de respuesta al poder que proviene del humor y de la anarquía. Dylan Thomas, James Joyce, Samuel Beckett, Graham Greene, Jorge Luis Borges, William Saroyan, Anthony Cronin y Guillermo Cabrera Infante están entre sus ilustres lectores, y ahora usted. Bienvenida/o a esta sucesión de explosiones.

Patricio Pron,

abril de 2020

***

EL TERCER POLICÍA

Traducción de Héctor Arnau

Dado que la existencia humana es una alucinación

que contiene en sí misma la secundaria alucinación

del día y de la noche (esta última una insalubre condición

de la atmósfera debida a la acumulación de aire negro),

está mal que un hombre sensato se preocupe por la ilusoria

aproximación de esa alucinación suprema

llamada muerte.

DE SELBYYa que los avatares de los hombres siguen siendo

inciertos, pensemos en lo peor que pueda ocurrirles.

SHAKESPEARE

CAPÍTULO 1

No todo el mundo sabe cómo maté al viejo Philip Mathers, hundiéndole la mandíbula con mi pala; pero antes será mejor que hable de mi amistad con John Divney, porque fue él quien derribó primero al viejo Mathers, asestándole un fuerte golpe con un bombín especial para bicicletas que él mismo había fabricado con una barra de hierro hueca. Divney era un hombre fuerte, aunque algo vago y descuidado. En primer lugar, él fue personalmente responsable de toda la idea. Él fue quien me dijo que llevara conmigo la pala. Él fue quien dio las órdenes pertinentes y también las explicaciones cuando fueron necesarias.

Un año llegaron las Navidades, y cuando el año se fue, mi padre y mi madre también se fueron. Mick, el perro pastor, estaba muy cansado y triste desde que mi padre se fuera, y dejó de cuidar a las ovejas; al año siguiente, también se fue. En aquel tiempo, yo era joven y estúpido y no sabía muy bien por qué me habían abandonado, dónde habían ido y por qué no me habían dado explicaciones de antemano. Mi madre fue la primera en irse, y puedo recordar a un hombre gordo con la cara enrojecida y un traje negro, diciéndole a mi padre que no tenía dudas de dónde estaba mi madre, que estaba tan seguro de eso como de cualquier otra cosa en este valle de lágrimas. Pero no mencionó dónde, y como yo pensaba que todo aquello era algo muy personal y que podría estar de vuelta el miércoles, no pregunté nada. Más adelante, cuando mi padre se fue, pensé que se había ido a buscarla en algún coche pero el miércoles siguiente, cuando ninguno de los dos regresó, me sentí triste y decepcionado. El hombre del traje negro volvió otra vez. Permaneció dos noches en casa y estuvo lavándose las manos continuamente y leyendo libros en el dormitorio. Había dos hombres más, uno pequeño y pálido, y otro negro y alto que llevaba polainas. Tenían los bolsillos llenos de peniques y me daban uno cada vez que les hacía alguna pregunta. Me acuerdo del hombre alto de las polainas diciéndole al otro:

—Pobre imbécil desgraciado.

En aquel momento no comprendía a quién se refería, y pensaba que estaban hablando del otro hombre del traje negro que siempre estaba usando el lavabo en el dormitorio. Sin embargo, más adelante lo comprendería todo a la perfección.

Unos días más tarde me enviaron en un coche a un extraño colegio. Era un internado lleno de gente a la que yo no conocía, algunos jóvenes y otros más mayores. Pronto me enteré de que era un buen colegio, y caro, pero yo no pagué nada a nadie porque no tenía dinero. Esto y muchas otras cosas llegaría a comprenderlas más adelante.

Mi estancia en aquella escuela carece de importancia excepto por una cosa: fue allí donde tuvo lugar mi primer acercamiento a de Selby. Un día, cogí por azar un libro viejo y deteriorado del gabinete del profesor de ciencias y me lo metí en el bolsillo para leerlo a la mañana siguiente en la cama, pues acababa de ganarme el privilegio de no levantarme hasta tarde. Tenía entonces dieciséis años y era un siete de marzo. Aún pienso que es el día más importante de mi vida, y puedo recordar esa fecha con más facilidad que mi cumpleaños. El libro era una primera edición de Horas Doradas y le faltaban las dos últimas páginas. Cuando tenía diecinueve años y había llegado al final de mi educación sabía que aquel libro era muy valioso y que apropiarme de él era robarlo. Sin embargo, lo metí en la maleta sin ningún escrúpulo; y volvería a hacer lo mismo hoy en día. Quizás sea importante tener en cuenta, en la historia que voy a contar, que cometí mi primer pecado por de Selby. Fue por él por quien cometí mi mayor pecado.

Desde hacía mucho tiempo sabía cuál era mi situación en el mundo. Todos mis familiares estaban muertos y había un hombre llamado Divney trabajando en la granja y viviendo en ella hasta que yo regresara. No poseía nada en propiedad y una oficina llena de procuradores en una ciudad lejana le mandaba cheques semanalmente. Yo no conocía a esos procuradores, ni a Divney, pero todos ellos estaban trabajando para mí y mi padre había pagado para arreglarlo de este modo antes de morir. Cuando era más joven, me parecía que mi padre había sido muy generoso al hacer todo esto por un muchacho al que prácticamente no conocía.

No fui a casa directamente en cuanto acabé la escuela. Pasé algunos meses en otros sitios ensanchando mi mente e investigando cuánto me costaría una edición de la obra completa de de Selby, y si era posible adquirir prestados algunos de los libros menos importantes de sus críticos. Una noche, en uno de los lugares donde estaba ensanchando mi mente, tuve un desgraciado accidente. Me rompí la pierna izquierda (o si se prefiere, me la rompieron) por seis sitios, y cuando ya me encontraba bien para seguir mi camino, tenía una pierna —la izquierda— de madera. Sabía que apenas tenía dinero, que volvía a casa —una granja de terreno rocoso—, y que mi vida no iba a ser fácil. Pero sabía con toda seguridad que, aunque tuviera que trabajar en la granja, no iba a ser esa mi ocupación definitiva. Sabía que si mi nombre iba a ser recordado, sería recordado junto al de de Selby.

Puedo recordar con todo detalle la tarde en que entré de nuevo en mi casa con una bolsa de viaje en cada mano. Tenía veinte años; era una tarde de un feliz y amarillo verano y la puerta de la taberna estaba abierta. Detrás del mostrador estaba John Divney, inclinado sobre el sumidero de cerveza con un tenedor en la mano, los brazos cruzados, hojeando un periódico desplegado sobre la barra. Tenía el pelo castaño y era apuesto, aunque de una forma un tanto ruda; el trabajo había ensanchado sus hombros, y sus brazos eran gruesos como troncos pequeños de árbol. Tenía una expresión tranquila y los ojos castaños, mansos y pacientes, como los de una vaca. Cuando se daba cuenta de que alguien había entrado, sin dejar de leer, estiraba la mano izquierda en busca de un trapo y lo pasaba lentamente sobre el mostrador húmedo. Entonces, todavía leyendo, alzaba una mano por encima de la otra como si estuviera estirando un acordeón, y decía:

—¿Un tanque?

Un tanque era como llamaban los clientes a una pinta de cerveza Coleraine. Era la cerveza negra más barata del mundo. Anuncié mi nombre y condición y dije que quería cenar. Entonces cerramos el negocio, fuimos a la cocina y estuvimos casi toda la noche comiendo, hablando y bebiendo whisky. El día siguiente era un jueves. John Divney dijo que había acabado su trabajo y que estaría preparado para marcharse a su casa el sábado. Mentía cuando decía que había acabado su trabajo, pues la granja se hallaba en un estado lamentable y la mayoría de las tareas del año no habían comenzado. Pero dijo que el sábado tenía que acabar algunas cosas y que el domingo no trabajaría, por lo cual se encontraría en condiciones de abandonar la casa en perfecto estado el martes por la tarde. El lunes tuvo que cuidar de un cerdo que enfermó y eso le retrasó. Al final de la semana estaba más ocupado que nunca y en el transcurso de los siguientes dos meses no parecía que sus urgentes tareas se redujeran o aligeraran. A mí no me importaba demasiado porque, aunque era perezoso y poco trabajador, su compañía me era grata y nunca pidió que se le pagara. Yo tampoco trabajaba casi nada, ya que pasaba todo el tiempo arreglando papeles y releyendo todavía con más atención las páginas de de Selby.

No había transcurrido ni siquiera un año cuando observé que Divney usaba la palabra «nosotros» mientras conversábamos, y aún peor, la palabra «nuestro». Dijo que el terreno no daba todo lo que podía dar y habló de contratar a alguien. Yo no estaba de acuerdo y se lo dije: no había necesidad de contratar a nadie para una granja tan pequeña, y tuve la desgracia de añadir que, además, éramos pobres. Después de esto fue inútil decirle a Divney que yo era el propietario de todo. Empecé a decirme a mí mismo que si bien yo lo poseía todo, él me poseía a mí.

Los siguientes cuatro años fueron considerablemente felices para ambos. Teníamos una buena casa y abundante comida de campo, aunque poco dinero. Casi todo mi tiempo lo invertía en el estudio. Había comprado con mis ahorros la obra completa de los dos principales críticos de de Selby, Hatchjaw y Bassett, y también un fotostato del Códice de de Selby. Me embarqué tenazmente en el aprendizaje del francés y el alemán con la intención de leer a los críticos en su propio idioma. Divney trabajaba, a su manera, en la granja y por la noche servía bebidas en la taberna y hablaba en voz muy alta. Una vez le pregunté sobre la taberna y me dijo que perdía dinero cada día. No lo podía entender, porque a través de la delgada puerta se oían las voces de muchos clientes, y Divney se compraba trajes continuamente y también bonitos alfileres de corbata. Yo no decía nada, contento de que nadie me molestara, pues sabía que mi obra era más importante que mi persona.

Un día a principios de invierno, Divney me dijo:

—No estoy en condiciones de perder más dinero en este bar. Los clientes se quejan de la calidad de la cerveza. Sé que la cerveza es mala porque a veces tengo que beber con ellos para hacerles compañía, y cada vez que lo hago mi salud se resiente. Me iré un par de días y viajaré un poco para ver si podemos encontrar una marca de cerveza mejor.

Desapareció a la mañana siguiente montado en su bicicleta y cuando volvió, lleno de polvo y agotado tras tres días de viaje, me dijo que todo estaba arreglado y que esperaba cuatro barriles de una cerveza de mayor calidad para el próximo viernes. Ese mismo viernes llegaron con puntualidad los cuatro barriles, y tuvieron una gran acogida esa misma noche entre los clientes de la taberna. Se fabricaba en alguna ciudad al sur y se llamaba «El Luychador». Tomarse tres o cuatro pintas era toda una victoria. Los clientes hablaban maravillas de ella y cuando ya habían ingerido grandes cantidades, cantaban y gritaban, y a veces se tumbaban en el suelo, sumidos en un estupendo letargo. Algunos se quejaban después de que les habían robado, y a la noche siguiente en la taberna hablaban con gran enfado del dinero sustraído y de relojes de oro que habían sido arrancados de sus cadenas. John Divney no dijo nada al respecto y a mí ni me mencionó el asunto. Pintó con grandes caracteres las palabras —CUIDADO CON LOS CARTERISTAS— sobre un cartón y lo colocó al fondo de los estantes, al lado de otro letrero que advertía algo acerca de los cheques. Sin embargo, nunca pasó una semana en la que alguien no se quejara tras una noche con «El Luychador». No fue una solución satisfactoria.

A medida que el tiempo pasaba, Divney empezó a sentirse más desanimado respecto a lo que él llamaba «la barra». Decía que se sentiría satisfecho con tan solo cubrir gastos, pero que dudaba que eso llegara a ocurrir algún día. El Gobierno era en gran parte responsable, debido a los elevados impuestos que exigía. Divney pensaba que no podría soportar las pérdidas sin alguna ayuda. Le comenté que mi padre conocía algunos trucos respecto a la dirección de la taberna que podrían ayudarnos a sacar algo de beneficio, pero que si continuábamos perdiendo dinero habría que cerrar. Divney solo respondió que era una pena echar a perder una licencia.

Fue más o menos durante esta época, cuando yo rondaba la treintena, que todos nos tomaban a Divney y a mí por grandes amigos. Hacía años que yo apenas salía de casa. Esto se debía a que siempre estaba ocupado en mi obra y casi no tenía tiempo para nada; además, mi pierna de madera era un engorro para caminar. Entonces ocurrió algo muy extraño que lo cambió todo; a partir de ese momento Divney y yo nunca nos separamos ni siquiera un minuto, ni de día ni de noche. Me pasaba el día con él en la granja, y por la noche me sentaba en el viejo asiento de mi padre, en una esquina de la taberna bajo la lámpara, intentando trabajar con mis papeles en medio de los ruidos, la aglomeración y el estrépito que «El Luychador» siempre acarreaba. Si Divney salía el domingo a dar un paseo a casa de un vecino, yo me iba con él, y regresaba a casa también con él, nunca antes ni después. Si se iba de la ciudad en su bicicleta para comprar más cerveza o semillas de patata, o incluso «a ver a cierta persona», también yo me iba en mi bicicleta junto a él. Llevé mi cama a su cuarto y me aseguraba de dormirme solo después de que él se hubiera dormido, y de estar bien despierto una hora antes de que él se moviera. Una vez estuvo a punto de peligrar mi vigilancia: me desperté sobresaltado en mitad de una negra noche y le encontré vistiéndose en silencio en la oscuridad. Le pregunté adónde iba y respondió que no podía dormir, y que creía que un pequeño paseo le iría bien. Le dije que a mí me pasaba lo mismo, y nos fuimos juntos a dar un paseo en mitad de la noche más fría y húmeda que recuerdo de toda mi vida. Cuando volvimos, empapados, le dije que era una tontería dormir en camas separadas con aquel tiempo tan horrible y me metí en su cama junto a él. No hizo ningún comentario sobre esto, ni entonces ni nunca. Siempre dormí con él desde aquel día. Lo llevábamos bien y nos sonreíamos, pero la situación era más bien extraña y a ninguno de los dos nos acababa de convencer.

Los vecinos no tardaron en observar lo inseparables que éramos. Convivimos en esta condición de inseparables durante casi tres años, y los vecinos comentaban que éramos los dos mejores cristianos de toda Irlanda. Decían que la amistad entre hermanos era algo muy hermoso, y que Divney y yo constituíamos el ejemplo más noble en toda la historia de la humanidad. Si dos personas discutían o se peleaban o estaban en desacuerdo en algo, la gente les preguntaba por qué no podían ser como Divney y yo. Habría sido toda una sorpresa que Divney apareciera en cualquier lugar a cualquier hora, sin estar yo a su lado. Y es raro que dos personas lleguen a odiarse tan ferozmente como Divney y yo nos odiábamos, siendo, sin embargo, tan amables el uno con el otro, tan superficialmente corteses.

Debo retroceder varios años para explicar cómo se originó esta situación tan peculiar. Esa «cierta persona», a quien Divney visitaba una vez al mes, era una muchacha llamada Pegeen Meers. En lo que a mí respecta, había completado mi versión definitiva del Índice de Selby, en el cual cotejaba el punto de vista de cada uno de los más afamados críticos en todos los aspectos de la vida y obra del erudito. Cada uno de nosotros, por tanto, tenía algo muy importante en la cabeza. Un día, Divney me dijo:

—No tengo ninguna duda acerca de la enorme calidad del libro que has escrito.

—Es muy útil y muchos pagarían lo que fuera por tenerlo.

De hecho, albergaba puntos de vista muy novedosos, y probaba que muchas opiniones mantenidas por gran parte de la crítica sobre de Selby y sus teorías eran interpretaciones erróneas basadas en lecturas inadecuadas de su obra.

—¿Crees que puede darte fama mundial y una enorme fortuna en derechos de autor?

—Puede que sí.

—Entonces ¿por qué no lo publicas?

Le expliqué que era necesario algo de dinero para publicar un libro como el mío, a menos que el escritor tuviera cierta reputación. Divney me dirigió una mirada compasiva nada común en él y suspiró.

—Es difícil conseguir dinero en estos días —dijo— tal y como va la taberna, de mal en peor, y con la tierra improductiva por falta de abonos artificiales, que no se pueden conseguir por nada del mundo, debido a las innumerables tretas de judíos y masones.

Sabía que lo referente a los abonos no era cierto. Ya había intentado hacerme creer que no podía conseguirlos porque daban muchísimos problemas. Tras una pausa, dijo:

—Habrá que ver qué podemos hacer para conseguir un poco de dinero para tu libro y también para mí, pues no está bien hacer esperar a una chica hasta que se haga demasiado vieja para seguir esperando.

Yo no sabía si esto significaba que tenía la intención de traer una esposa, si llegaba a tener una, a la casa. Si pensaba hacer esto y yo no era capaz de disuadirle, sería yo el que tendría que marcharse. Por otro lado, si el matrimonio significaba que sería él quien se marchara, yo me alegraría sobremanera.

Transcurrieron unos días antes de que volviera a mencionar el asunto del dinero. Me preguntó:

—¿Y qué me dices del viejo Mathers?

—¿Qué le ocurre?

Yo nunca había visto al viejo, pero había oído muchas cosas sobre él. Había dedicado cincuenta largos años de su vida al negocio del ganado y ahora vivía retirado en una gran casa, a cinco millas de la nuestra. Todavía realizaba negocios muy importantes a través de agentes, y se decía que cada vez que iba cojeando hasta el pueblo a depositar su dinero en el banco llevaba encima más de tres mil libras. Poco sabía yo entonces de convenciones sociales, pero nunca hubiera pensado, ni siquiera soñado, en pedirle ayuda.

—Vale más que un saco lleno de patatas —dijo Divney.

—No creo que debamos pedir caridad —le respondí.

—Tampoco yo lo creo —dijo.

Pensé que Divney era, a su manera, un hombre orgulloso, y en aquella ocasión no se habló más del asunto. Pero a partir de entonces, Divney tomó la costumbre, cuando estábamos charlando sobre cualquier cosa, de hacer observaciones irrelevantes sobre nuestra falta de dinero y sobre la cantidad que Mathers llevaba en su caja de caudales negra; a veces insultaba al viejo, acusándole de pertenecer al «círculo del abono artificial» o de ser poco honrado en sus negocios. Una vez dijo algo sobre «justicia poética», pero me pareció claro que él mismo no entendía el significado de ese término.

No puedo precisar con exactitud cómo o cuándo comprendí que lo que pretendía Divney, lejos de buscar caridad, era robar a Mathers; y tampoco puedo recordar cuánto tiempo me costó entender que lo que pretendía también era matarle, para evitar que lo identificara como el ladrón. Solo sé que en seis meses empecé a hablar de este sombrío plan con toda naturalidad. Pasaron tres meses antes de que me decidiera a decir que sí a la propuesta, y tres meses más antes de admitir abiertamente que mis temores llegaban a su fin. No puedo detallar qué tretas y engaños usó Divney para convencerme. Baste señalar que leyó fragmentos de mi Índice de Selby (o al menos eso me hizo creer) y discutió conmigo sobre la grave irresponsabilidad que entrañaba rehusar, solo por capricho, entregar el Índice al mundo.

El viejo Mathers vivía solo. Divney sabía qué noche y en qué desierto trecho del camino cercano a su casa le encontraríamos con su caja de caudales. La noche señalada era una noche de pleno invierno; la luz ya languidecía mientras comíamos y discutíamos el asunto que teníamos entre manos. Divney dijo que deberíamos llevar las palas atadas al cuadro de nuestras bicicletas, porque así pareceríamos cazadores en busca de conejos; él traería su bombín en caso de que tuviéramos un pinchazo.

Hay poco que contar sobre el asesinato. […]

—————————————

Autor: Flann O’Brien. Traductores: Héctor Arnáu y José Manuel Álvarez. Título: El tercer policía & En Nadar-dos-pájaros. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: