Hubo un día —uno muy preciso— en que elegí el verbo sobre el adjetivo, la novela sobre el sustantivo, el Nobel sobre el aula, y no me arrepiento.

El problema —trágico en su sencillez— es que su aparición coincidía exactamente con el examen de Latín Vulgar. No el Latín Clásico de Cicerón y Séneca, sino el otro: el del pastún confundido, los grafitos amorosos, el habla de las tabernas. El latín de los que hablaban sin saber que hablaban historia.

Y entonces tomé una decisión: no fui al examen.

No por rebeldía, no por negligencia. Fue un acto casi litúrgico. Faltar a clase para escuchar a un escritor es como romper con el deber para encontrarte con el destino. No lo hice por desprecio al latín —¡pobrecito él, que ya bastante castigo tiene con estar muerto!—, sino por fidelidad a algo más íntimo, más visceral: la palabra viva.

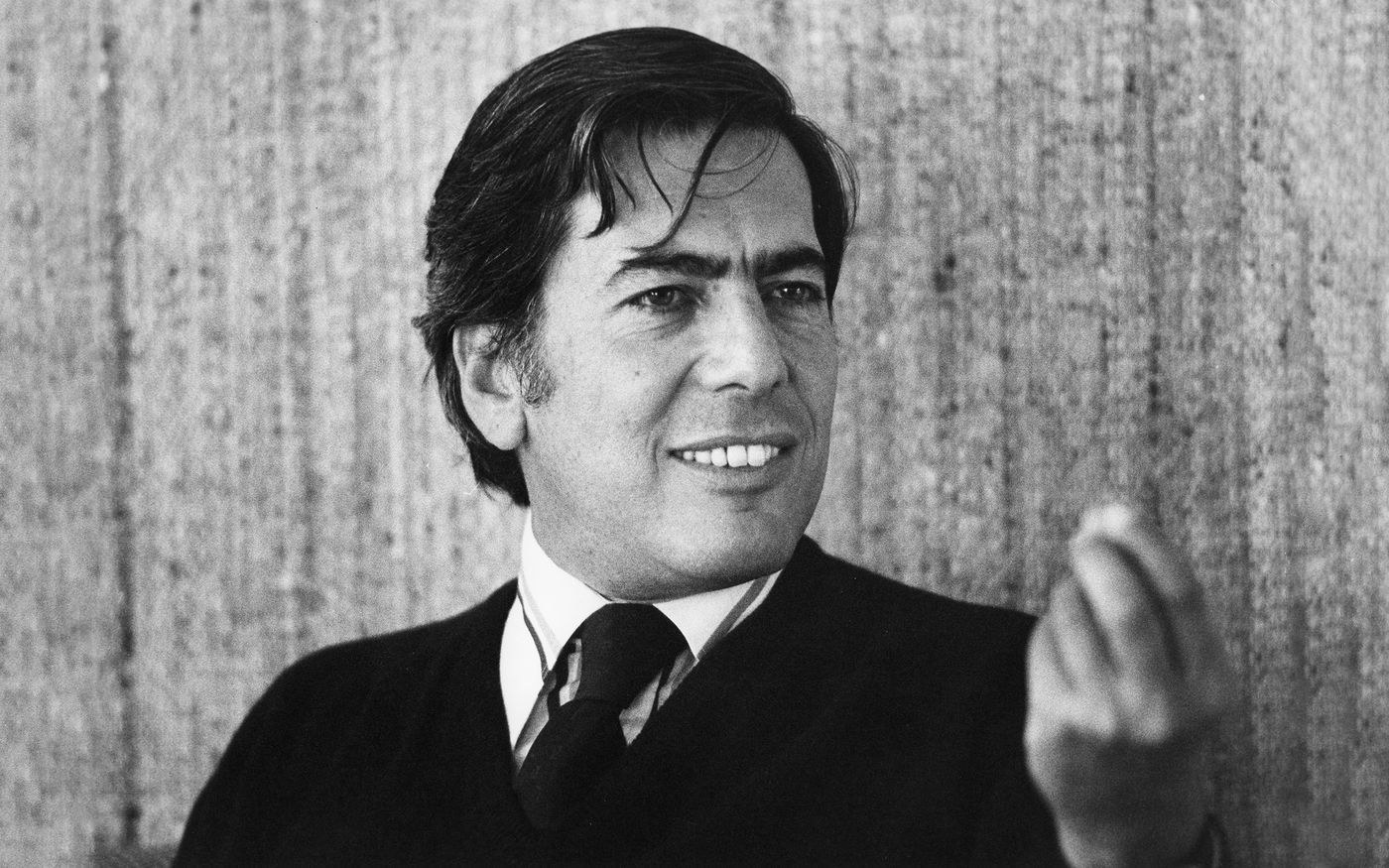

Llegué al auditorio con la sensación de estar cometiendo un sacrilegio maravilloso. Vargas Llosa hablaba como quien escribe y escribía como quien lee el mundo. Recuerdo su defensa apasionada de la novela como forma de libertad, como espacio donde el ser humano puede ser otro sin dejar de ser él mismo. Mientras él hablaba de La guerra del fin del mundo, yo pensaba en la pequeña guerra personal que estaba librando con mi conciencia: el verbo “conjugar” y el verbo “escuchar” se batían en duelo dentro de mí. Ganó el segundo.

No presentarme al examen fue, a su manera, un acto de fe. ¿Qué es un verdadero filólogo, si no alguien que a veces prefiere una buena historia antes que un buen parcial? En el fondo, me presenté a otro tipo de examen, uno que no calificaba con nota, pero que me devolvió algo esencial: el amor primero por la literatura.

Algún tiempo después, aprobé Latín Vulgar. Sin gloria, sin aplausos. Pero el recuerdo de aquella tarde me ha acompañado mucho más que las declinaciones y los sufijos. La lengua cambia, muta, se descompone, pero hay decisiones que se quedan para siempre.

Elegí escuchar. Elegí a Vargas Llosa. Y lo volvería a hacer.

¡Bravo!