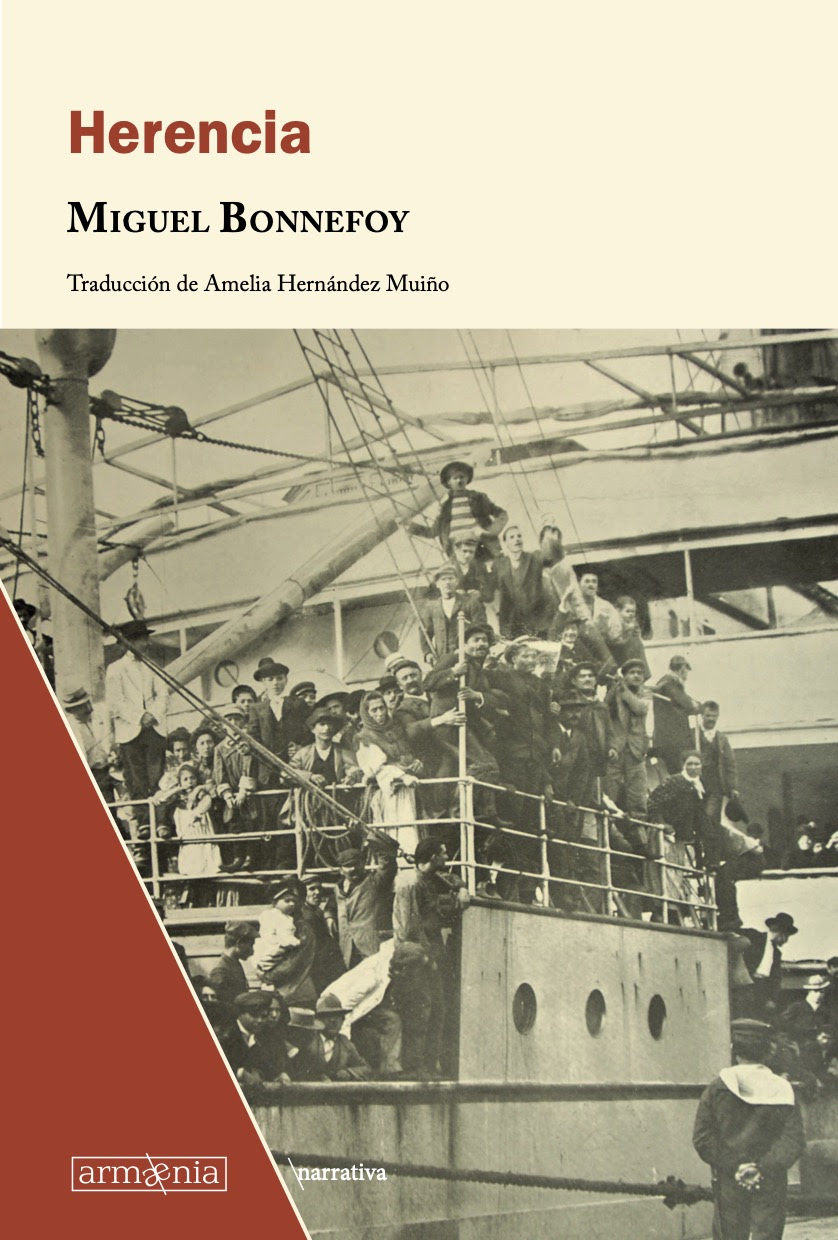

En Herencia (editorial Armaenia), Miguel Bonnefoy pinta el retrato de una estirpe de desarraigados, su propia familia, cuyos terribles dilemas, unidos a las heridas de la Historia, revelan su profunda humanidad.

Zenda publica las primeras páginas de este libro que ha obtenido el Premio de las librerías de Francia 2021.

***

LAZARE

Lazare Lonsonier estaba leyendo en su bañera cuando la noticia de la primera Guerra Mundial llegó hasta Chile. En aquella época tenía la costumbre de hojear el periódico francés a doce mil kilómetros de distancia, metido en un agua aromatizada con cáscaras de limón, así que más adelante, al regresar del frente con la mitad de un pulmón y habiendo perdido a dos hermanos en las trincheras del Marne, nunca pudo separar realmente el olor de los cítricos del de los obuses.

Una noche, vagando cual sonámbulo por un pasillo entre literas, vio en la oscuridad a una anciana con las muñecas cubiertas de pulseras, labios amarillos y unas estrellas tatuadas en la frente, sentada en una silla de mimbre; esta le hizo señas para que se le acercara.

—¿No logras dormir? —preguntó.

Se sacó de la blusa una pequeña piedra verde, llena de cavidades minúsculas y centelleantes, no más gruesa que una cuenta de ágata.

—Son tres francos —le dijo.

Se los pagó y la anciana quemó la piedra encima de una escama de carey, pasándosela por debajo de la nariz a Lonsonier. El humo se le subió tan bruscamente a la cabeza que creyó que iba a desfallecer. Aquella noche, durmió durante cuarenta y siete horas entera y profundamente, soñando con viñedos de oro cuajados de criaturas marinas. Al despertar vomitó todo lo que tenía en el estómago, y no pudo levantarse de la cama de tanto que sentía en el cuerpo una insostenible pesadez. Nunca supo si fueron los sahumerios de la vieja gitana o el olor fétido de las aves enjauladas, pero cayó en un estado de fiebre delirante durante la travesía del estrecho de Magallanes, alucinando ante aquellas catedrales de hielo, viendo que la piel se le cubría de manchas grises como si estuviera pulverizándose en cenizas. El capitán del barco, que había aprendido a reconocer las primeras señales de magia negra, solo necesitó una ojeada para adivinar un riesgo de epidemia.

—La fiebre tifoidea —declaró—. Le bajaremos en la próxima escala.

Así fue como desembarcó en Chile, en Valparaíso, en plena guerra del Pacífico, en un país que él no sabía ubicar en el mapa y de cuyo idioma ignoraba todo. Al llegar, se incorporó a la larga fila de gente que se extendía frente a un depósito de pesca hasta alcanzar la aduana. Se dio cuenta de que el funcionario del servicio de inmigración hacía sistemáticamente dos preguntas a cada pasajero antes de sellarles sus fichas. Concluyó que la primera debía de referirse a la proveniencia y la segunda, lógicamente, al destino. Cuando llegó su turno, el funcionario, sin alzar los ojos, le preguntó:

—¿Nombre?

No entendiendo nada en español pero convencido de haber adivinado la pregunta, contestó sin vacilar:

—Lons-le-Saunier.

El rostro del funcionario no expresó nada. Con un gesto cansado de la mano, anotó lentamente: Lonsonier.

—¿Fecha de nacimiento?

Y de nuevo:

—California.

El funcionario se encogió de hombros, escribió una fecha y le entregó su registro. A partir de aquel momento, ese hombre que había dejado los viñedos del Jurá fue rebautizado Lonsonier y nació por segunda vez el 21 de mayo, día de su llegada a Chile. En el transcurso del siglo nunca reanudó ruta hacia el norte, desanimado por el desierto de Atacama tanto como por la brujería de los chamanes, así que a veces decía, mirando las vertientes de la cordillera:

—Chile siempre me hace pensar en California.

Lonsonier pronto se acostumbró a las estaciones invertidas, a las siestas a mitad del día y a su nuevo nombre que, pese a todo, había conservado sonoridades francesas. Aprendió a anunciar los terremotos y no tardó en dar gracias a Dios por todo, hasta por los infortunios. Al cabo de unos meses hablaba como si hubiera nacido en esa región, pronunciando las erres como piedras rodando por un río, aunque delatado por un leve acento. Como le habían enseñado a leer las constelaciones del zodíaco y a medir las distancias astronómicas, pudo descifrar la nueva escritura austral, donde el álgebra de las estrellas estaba ausente, y comprendió que se había instalado en otro mundo, un mundo hecho de pumas y araucarias, un mundo primigenio poblado de gigantes de piedra, sauces y cóndores.

Le contrataron como jefe de cultivos en la hacienda de Concha y Toro, fundó varias bodegas en las fincas de criadores de llamas y amaestradores de ocas. La vieja viña francesa de las laderas de la cordillera exigía un rejuvenecimiento en aquel jirón de tierra estrecho y alargado, suspendido al continente como una espada a su cincho, donde el sol era azul. Rápidamente se integró en un círculo formado por expatriados, transplantados, chilenizados, conectados por inteligentes alianzas y enriquecidos con el comercio del vino extranjero. Él, que se había encaminado hacia lo desconocido, que era un humilde viticultor, un pobre campesino, se encontró de repente al mando de varias haciendas y se convirtió en un ingenioso hombre de negocios. Ahora ni guerras ni filoxera, ni alzamientos ni dictaduras, nada podía perturbar su nueva prosperidad, de modo que cuando festejó su primer año en Santiago, Lonsonier bendijo el día en que una gitana a bordo de una nave de hierro quemó una piedra verde en sus narices.

Se casó con Delphine Moriset, una pelirroja de cabellos lacios, frágil y delicada, proveniente de una antigua familia de Burdeos negociante de paraguas. Delphine contaba que, a raíz de una sequía en Francia, su familia había decidido emigrar a San Francisco con la esperanza de abrir una tienda en California. Los Moriset cruzaron el Atlántico, bordearon Brasil y Argentina hasta pasar por el estrecho de Magallanes y hacer escala en el puerto de Valparaíso. Por ironías de la historia, aquel día estaba lloviendo. Su padre, el señor Moriset, hombre decidido, descendió al muelle y vendió en una hora todos los paraguas que se había traído dentro de unos grandes baúles sellados. No volvieron a subir al barco hacia San Francisco y se establecieron definitivamente en ese país lloviznoso, apretado entre una montaña y un océano, del cual se decía que en algunas de sus regiones la lluvia podía estar cayendo durante medio siglo.

La pareja, unida por las incidencias del destino, se instaló en Santiago, en una casa al estilo andaluz de la calle Santo Domingo, cerca del río Mapocho cuyas crecidas sucedían al deshielo de la cordillera. Su fachada estaba oculta por tres limoneros. Las habitaciones, todas de techo alto, exhibían muebles de estilo Imperio compuestos por artesanías en mimbre de Punta Arenas. En diciembre, la pareja encargaba especialidades francesas, y la casa se colmaba de cajas de calabazas y pulpetas de ternera, jaulas llenas de codornices vivas y faisanes desplumados, ya colocados en sus bandejas de plata y cuyas carnes estaban tan endurecidas por el viaje que cuando llegaban no se podían cortar. Entonces las mujeres llevaban a cabo experiencias culinarias que parecían más cerca de la brujería que de la gastronomía. A las viejas tradiciones de las mesas de Francia añadían los vegetales de la cordillera, los pasillos tenían aromas misteriosos y humaredas amarillas. Se servían empanadas rellenas de morcilla, gallo al vino Malbec, pasteles de jaiba con queso maroilles, y unos quesos reblochon tan hediondos que las sirvientas chilenas creían que provenían de vacas enfermas.

Los hijos que tuvieron, en cuyas venas no corría ni una gota de sangre latinoamericana, fueron más franceses que los franceses. Lazare Lonsonier fue el primero de una hermandad de tres varones nacidos en cuartos con sábanas rojas que olían a aguardiente y a una poción de serpiente. Aun rodeados de matronas que hablaban mapuche, su primer idioma fue el francés. Sus padres no querían negarles ese legado rescatado de tantas migraciones, salvado del exilio. Era como un refugio secreto entre ellos, un código de clase, a la vez vestigio y triunfo de una vida anterior. La tarde en la que nació Lazare, durante su bautizo bajo los limoneros de la entrada, todos fueron en procesión por el jardín y, cubiertos con ponchos blancos, celebraron aquel momento transplantando la cepa que el viejo Lonsonier había conservado dentro de un sombrero con un poco de tierra.

—Ahora —dijo, mientras apretujaba la tierra alrededor del tallo— hemos sembrado realmente nuestras raíces.

Desde entonces el joven Lazare Lonsonier, sin haber estado nunca en Francia, se la imaginó probablemente con la misma fantasía de los cronistas de las Indias que imaginaban el Nuevo Mundo. Su juventud transcurrió en un universo de historias mágicas y remotas, preservado de guerras y trastornos políticos, soñando con una Francia que había sido descrita como una sirena. Veía en ella un imperio donde el arte del refinamiento llegaba tan lejos que los relatos de los viajeros no lograban superar la imagen que él tenía de ese mismo imperio. La distancia, el desarraigo, el tiempo, embellecieron aquellos lugares de donde sus padres se habían ido amargamente, así que él echaba de menos Francia sin conocerla.

—————————————

Autor: Miguel Bonnefoy. Traductora: Amelia Hernández Muiño. Título: Herencia. Editorial: Armaenia. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: