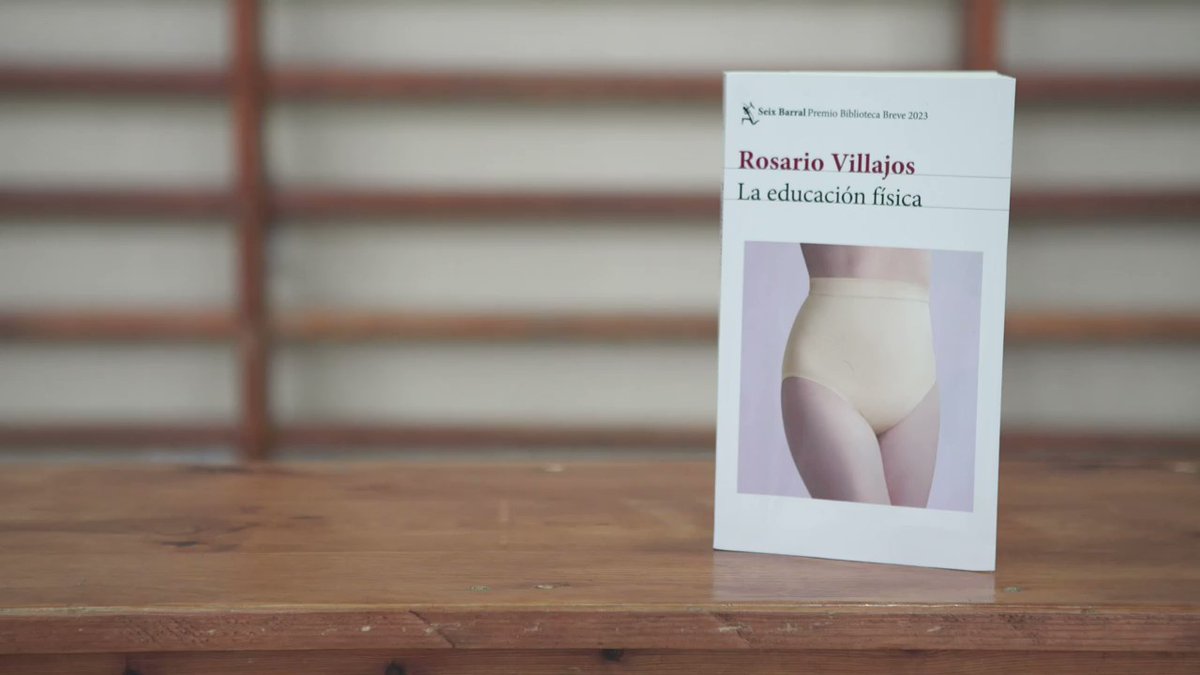

Rosario Villajos se alzó con el Premio Biblioteca Breve 2023 con una novela, La educación física, ambientada en la década de los 90 y protagonizada por una adolescente marcada por una relación complicada con su propio cuerpo y por el rencor hacia un mundo empeñado en convertirla en culpable por el hecho de ser mujer. Según el jurado del citado galardón, la novela ‘recoge el sentir de una generación y lo convierte en una experiencia a la vez única y universal’.

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de La educación física (Seix Barral).

******

Lleva cinco coches diciéndose que está segura de que el siguiente se detendrá, o el siguiente, o el siguiente de color rojo, o el siguiente blanco pero con matrícula capicúa, o el siguiente del color que sea pero a partir de ese momento. El siguiente del siguiente también pasa de largo, igual que los minutos que lleva ahí de pie, por eso deja de contarlos y decide entretenerse haciéndose daño. Catalina se inició en esta fórmula ansiolítica cuando tuvo que aprender a quedarse sola en el hospital. La entiende como una ofrenda, un pequeño soborno con el que alimentar a la criatura monstruosa que guarda dentro a cambio de que no se asome. Conoce varias maneras de satisfacer su hambre: se arranca las costras de las pequeñas heridas que ella misma se provoca; se corta las uñas con los dientes; se muerde la punta de las yemas hasta toparse con el sabor de los dedos en carne viva; también se arranca las cejas, aunque se ha propuesto dejar de hacerlo este año porque eso sí podría derivar en un problema difícil de esconder. A veces se le hace cuesta arriba. Si me arranco dos de un tirón aparecerá pronto un coche que me lleve, se dice, y si no aparece…, si no aparece pronto, me arranco un pelito más y ya paro. Y la criatura oculta la escucha y le deja continuar con la oblación, pues en el fondo es la chica de la superficie quien lo necesita: ahora mismo no tiene otra forma más efectiva de sentir que está viva. El gusto metálico de la sangre la reconforta consigue espabilarla, concentrarla en el dolor de aquí para olvidarse del de más allá. Su piel es joven y se regenera a toda velocidad, por lo que cualquiera de las opciones que conoce para herirse está siempre disponible. Mamá y papá lo han notado, pero solo le dicen con malos humos que pare. A ella le encantaría responderles que dejen de fumar y ver cómo tampoco paran. Por eso intenta cuidar las apariencias, es consciente del daño originado y no quiere que nadie la moleste cuando se entrega a lo que se considera una tara en toda regla. Algún día le gustaría dejar de hacerlo o, al menos, ser capaz de controlar esta adicción a antojo para que ni ellos ni nadie la noten, porque cree que lo que realmente importa es cómo la ven los demás.

Lo que él veía en ella le importaba demasiado. Nunca había reparado en que alguien la tomara tan en serio. Se interesaba por sus cosas: qué estaba leyendo; qué haría después del instituto. «¿Estudiarás una carrera como Silvia? ¿Aún no sabes cuál? Ven a hablar conmigo cualquier día, yo podría aconsejarte.» Así que, durante el invierno, antes de ir a casa de su amiga a pasar la tarde o a estudiar o a no hacer nada de provecho, se preparaba una serie de respuestas por si él estaba allí. Todavía no se había fijado en que sus preguntas cambiaban de tono cuando no había nadie más a la vista. Quizá Silvia había ido en ese momento a la cocina a por refrescos, o al baño, o a atender el teléfono. Entonces él aprovechaba para asomarse a la habitación. Un día le dijo: «Seguro que una chica tan guapa como tú ya tiene novio. ¿Te gusta alguien de tu clase?». Catalina contestó ruborizada que no, pero ahora le revolotea la culpa porque un segundo después añadió «de mi clase no». Sopesa demasiado tarde las miradas que intercambiaban, cada vez más prolongadas, hasta el punto de levantar la vista y encontrarse siempre los ojos de él puestos en los suyos, o en su boca, sobre todo en su boca. Aún no está segura de lo que ha ocurrido o hasta dónde ha ocurrido, incluso de si ha ocurrido. Todo ha sido muy rápido y no se permite profundizar en ello. Prefiere indagar en la piel de sus dedos o en los pelos de sus cejas.

Lleva un buen rato sin ver un solo coche. Ahora entiende que no haya autobuses más allá de las seis un domingo de agosto. Lo único que le preocupa en este momento es no llegar tarde, aunque dada la hora que es esto no debería ser ni una posibilidad, o eso le dice el tictac del reloj abrazado a su muñeca. Falta mucho para las diez, hora de la cena. Las chicharras, en cambio, marcan otro compás, uno más acorde con el latido precipitado de su corazón. Siempre con prisas, siempre ansiosa, siempre nerviosa por algo. Parezco el conejo de Alicia, se dice buscando algo que la lleve a la niña que era hasta hace nada. Acepta que encarna mejor ese personaje de cuento que el de Cenicienta —el favorito de mamá—, porque su toque de queda es bastante antes de la medianoche y porque, además, resultaría complicado perder un zapato de la talla cuarenta y dos.

Desalentada por el sabor amargo, se saca los dedos sucios de la boca. También teme morderse demasiado porque le castañetean un poco los dientes, está tiritando a pesar de la canícula, pero no por lo que ha ocurrido, sino por lo que está a punto de ocurrir, mejor dicho, por si papá y mamá se enteran de lo que está a punto de ocurrir. No se interesa por sus pequeños temblores internos, está demasiado ocupada con el estertor que procede de fuera, con que nadie la llame puta, con guardar celosamente algunas partes de su carne que ni siquiera ella se atreve a mirar. Debería enfadarse, gritar, cuando menos llorar por lo que ha sucedido hace menos de una hora, pero no entiende o no quiere pararse a entender o prefiere no entenderlo. En lu gar de eso, busca un culpable. Ya lo tengo, piensa, yo misma. De acuerdo, entonces solo necesita soluciones: lo primero, llegar a tiempo para la cena; lo segundo, no quedar más con Silvia. Demasiado radical, alguien sospecharía. Por ahora será suficiente con no volver a su casa. O no aparecer por la del campo. O evitar pasearme sin Silvia a mi lado. O, en todo caso, no hacerlo sola.

Privarse de ver a su amiga es una forma de castigo. Castigo, del latín castigare —lo aprendió este curso—, formada por el adjetivo castus y el verbo agere, que quiere decir «hacer puro». Necesita rehacerse, reformarse cuanto antes, recuperar lo que supone que era ayer mismo. Volver a ser quien era. Cree que todas sus preguntas tienen respuesta en la cultura clásica, incluso su nombre. Catalina, le explicó papá hace años, tiene origen griego, significa «pura» e «inmaculada». «Catalina, hazte honor, que es de santa», le decían las monjas en el colegio. Debería ser al revés, se dice ahora: primero ser quien se es y después dejar que tu nombre dé forma a un adjetivo, como del dios Eros tenemos erótico y de la hilandera Aracne, arácnido. Lo sabe todo de Hermes, Afrodita, Ganímedes y Salmacis, pero no sabe nada de sí misma, por ejemplo, que le saldrá un leve sarpullido en la barbilla si un chico de tercero al que apenas conoce deja de hablarle, o una contractura si el profesor de Inglés la saca a la pizarra durante más de dos minutos. Tampoco distingue la tristeza del enfado, el miedo del de seo, estar enamorada de admirar a alguien. Pero no es la única que confunde lo que siente o lo que sienten los demás, se ha dado cuenta de eso gracias al padre de Silvia. Lo único que tiene claro es el rencor que lleva dentro acumulado, y es tanto que si pudiera transformarlo en energía sería capaz de abastecer de electricidad al país entero. Aún no sabe qué hacer con ese sentimiento, ni cómo aprovecharlo, si es que se puede aprovechar, por eso lo mantiene silenciado, alimentándolo de piel y anexos cutáneos, dejando que crezca latente como una gran bola que no sabe si acabará reventando en algún lugar. Tampoco está segura de a quién dirigirlo exactamente, si a quienes la obligan a no llegar tarde a casa o al padre de su amiga. Quien se lleva la mayor parte de ese rencor, desde luego, es ella misma por no haber dicho en su momento lo que cree que podría haber dicho. Alberga en su memoria una biblioteca infinita con miles de frases en su defensa que jamás ha pronunciado: siempre opta por el mutismo porque sabe con certeza lo que sucede si calla, pero ignora lo que ocurriría si revelase lo que lleva dentro, esa misma criatura monstruosa a la que sacrifica los padrastros de sus dedos. Su furia muda está hecha de dolores de espalda, estómago, garganta, de palpitaciones y lipotimias, de una especie de miedo antiguo, casi amigo o, al menos, un enemigo ya conocido por ella.

Vuelve a posar su mirada en el paisaje. Con mal pulso, intenta escribir en letras capitales el nombre de la ciudad, apretando al máximo porque la tinta del bolígrafo está casi agotada. En otras circunstancias celebraría haber conseguido gastarla antes de perder u olvidar este objeto en cualquier sitio, con la ilusión fugaz que le proporciona acabar algo, pero en estos momentos, empapada en sudor y temblando, preferiría que el boli funcionara en todo su esplendor. Las últimas letras quedan como un grabado prácticamente incoloro sobre la cuadrícula azul. Al arrancar la hoja se da cuenta de que ya había algo escrito en la otra cara. Siempre empieza los cuadernos por las páginas centrales: una precaución más en caso de que alguien —mamá— los coja sin permiso, como hace con sus cartas, y llegue a entender su letra revoltosa. Escribe así de mal adrede e incluso ella misma tiene dificultades para saber qué pone. En este caso es la letra de un tema de Nirvana. Silvia tiene una prima que hace intercambio en Irlanda cada verano y a veces le piden que les transcriba algunas canciones en inglés. Catalina propuso esa en particular porque ni su amiga ni ella entendían gran cosa de oído, a pesar de sus buenas notas en Lengua Extranjera. Tampoco comprendió nada cuando consiguieron traducirla. Con el diccionario en la mano, no tenía ni idea de qué pintaba un soplete en aquella estrofa. To put out the blow torch. Le parece que trata de alguien que tortura a un pájaro, pero no puede ser, Kurt Cobain nunca haría eso, se dice. Desconoce la magia de la ficción a través de la primera persona, o que esta no implica que los hechos le sucedan siempre al líder de una banda, pero sospecha que la letra de esa canción es importante porque siempre consigue emocionarla. Al menos ahora le sirve para espantar sus miedos. Isn’t me, have a seed. Let me clip your dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Se detiene ahí porque más que entender, intuye. Want some help, please myself.

Devuelve a la mochila el motivo que le ancla a la tierra. Antes de echársela a la espalda, saca una sudadera enorme con capucha, toda blanca e impoluta, fulgente. Al tirar de la prenda salen volando varias bolas de Albal arrugadas: envoltorios de restos de bocadillos de mediados de curso. También sobresalen el cable de los auriculares de un walkman que necesita pilas nuevas y un trozo de papel que, atrapado entre los pliegues de la sudadera, no se decide a caer al suelo. Empuja el cable hacia dentro, coge las bolas para echarlas de nuevo a la mochila y sacude la prenda hasta que consigue despegar el papel. Mira pasmada cómo asciende y desciende hasta posarse en la gravilla a un metro escaso de sus pies. Se cerciora de que no hay viento que lo mueva. «Enseguida lo cojo», dice en voz alta, pero primero la sudadera. Desde que ha salido de casa sabía que con estas temperaturas no la iba a necesitar, pero es nueva, un regalo de sus amigos por su último cumpleaños, mucho mejor que el reloj de correa infantil que lleva en la muñeca izquierda, comprado por mamá, que se niega a aceptar la edad de su hija; probablemente eso hace que se acuerde de la suya. El reloj de pulsera lo lleva desde entonces, pero aún no había podido ponerse la sudadera. Estaba deseando estrenarla. Le llega casi por las rodillas, eso la protegerá del frío que siente a pesar de los treinta y tres grados que hay fuera. Se siente más valiente con ella puesta, más preparada para lo que va a hacer, aunque no sabe si podrá hacerlo o cuánto tardará en hacerlo. Continúa sin ver un coche a lo lejos. La incertidumbre, esa espera, le da tanto pavor como la acción en sí. Impaciente en el arcén, se compadece del mundo al observar un charco en el horizonte. Sabe que no puede ser agua, que es solo un espejismo, un efecto óptico producido por el exceso de calor en la carretera, pero le fascina que también existan engaños en la naturaleza. Le consuela que haya alguien más que miente a espuertas.

Con su flamante prenda resplandece como un copo de nieve cayendo desde el cielo o a punto de derretirse en el asfalto. Debajo, camiseta negra y vieja con dibujos y unas letras impresas que dicen Blood Sugar Sex Magik y bermudas de algodón de color caqui. Le gustaría poder llevar unos pantalones más cortos, pero mamá le prohíbe que vaya por ahí enseñándolo todo. Se nota que la camiseta es dos tallas más grande. A Catalina le gusta ir así, como con una doble capa recubriendo la cáscara en la que se encuentra. Cuando se ha probado la sudadera antes de salir de casa, mamá le ha dicho que estaba ridícula, que parecía uno de esos muñecos hinchables que se inflan y se de sinflan haciendo la ola, de esos que se ven frente a algunos centros comerciales. Sin embargo, de las bambas negras que le compró el verano pasado y que ya dejan ver el principio de un agujero no ha dicho nada. Al mirarse las zapatillas vuelve a ver en el suelo el papel que ha salido de la mochila. Se había olvidado de él. Reconoce el diseño y la marca de agua de Hércules con los dos leones. Creía haberlo guardado en un cajón, como una especie de souvenir del país de las buenas noticias, un país que se aburre y agoniza cada vez con más frecuencia. Se trata de un volante médico de la última cita a la que acudió para revisión. Le dejaron quedárselo de recuerdo. Ya hace casi dos años de aquello, lo cual quiere decir que lleva tres usando la misma mochila, y la seguirá llevando hasta que parezca papel de fumar. Por suerte para una adolescente como Catalina, lo nuevo no está de moda. Unos años antes, en el colegio, le habría dado vergüenza usar algo sucio, roto o descolorido, pero desde abril, al igual que la mitad de su clase, solo desea recordar en algo a Kurt Cobain y está convencida de que él no se habría dejado ver con una mochila que no hubiera estado tan sucia y vieja como la suya, cosida y recosida por mamá. También le pidió que le hiciera una rebeca como la que tiene Silvia que a la vez es casi idéntica a la que el cantante vestía en un concierto. Catalina la quería de ese mismo color marrón clarito; mamá, que tiene otros gustos, le tejió una con solapas de color vino tinto. Le daba aspecto de yayo, pero la ha llevado este invierno a clase con la mayor dignidad posible. Para ella, esa rebeca, como la mochila vieja y la música que escucha, representa que forma parte de una tribu. Se peinan y visten como Kurt Cobain para mantenerlo vivo un poco más, no para que mamá le diga que parece un payaso. Idolatrar a una banda grunge está bien porque los chicos también lo hacen; en cambio, volverse loca por Alejandro Sanz, al que mayoritariamente admiran las chicas, no es serio. Si solo les gusta a ellas será porque carece de importancia, aunque griten y salten y dibujen corazones sobre las fotos con las que forran sus carpetas expresando sin tapujos que tienen deseos sexuales. En la suya figura Kurt Cobain y no necesita mostrar ni un ápice de frenesí, puesto que pertenece a uno de esos grupos musicales que atrae casi tanto a unas como a otros. Nirvana es un territorio neutral, como aquel donde ella se encuentra.

Se queda ensimismada enrollando el papel gastado de la cita médica con dos dedos hasta que coge la forma de un canuto, así evita llevarse las manos a la boca. Las tiene muy sucias. Todavía se acuerda de la impresión que le causó aquella consulta, hasta del olor a tabaco que evidenciaba que algunos médicos seguían fumando entre paciente y paciente, a pesar de que estaba prohibido desde hacía unos años. El techo amarilleaba justo a la altura del escritorio, donde antes habría un cenicero. Se preguntó por el escondite para las colillas mientras el doctor le hablaba directamente a mamá, como si Catalina no estuviera allí, porque los hombres adultos no suelen dirigirse a las niñas; es una consigna, si lo hacen todo el rato es que algo va mal. Se lo ha demostrado el padre de Silvia hace un momento. Este sí que le hablaba mirándola a la cara, y hasta encontraba la ocasión para preguntarle su opinión sobre una camisa, una corbata, una chaqueta tan sosa que no requería del criterio de nadie. Ahora se da cuenta de que solo buscaba una confirmación de su atractivo físico pero, entonces, también hacía imaginar a Catalina que su voto importaba en un mundo paralelo al de las niñas adolescentes. El médico, en cambio, habló con su tronco orientado hacia el de mamá. Que todo en el organismo de su hija era correcto, aunque no le hubiera bajado todavía el periodo a la niña. Que a unas les viene antes y a otras después. Que no se preocupase tanto por eso. Que, en principio, no hacía falta que fuera nunca más a su consulta por ese motivo. Desde aquel día se ha puesto mala mil veces de lo que mamá llama «mal cuerpo» —gripes y resfriados—, ha tenido fiebres que siempre le recuerdan a la fiebre primigenia, la primera desde que tiene memoria, el ardor que provoca un delirio discreto, como ese en el que una espuma siniestra y rosa le impide el sueño, y cada vez que cierra los ojos solo intuye unas pompas que se expanden y estallan a idéntica velocidad, un burbujeo que no avanza ni desaparece mientras la temperatura continúa tan alta. Es solo una alucinación, como el espejismo en la carretera, por eso no le disgusta. También ha enfermado de otros males que a nadie le gusta nombrar, a nadie excepto a Nirvana en sus canciones cuando dicen cut yourself, y que en el fondo nada tienen que ver con aquellas visitas al hospital que componen muchos de sus primeros recuerdos de infancia.

A finales del año pasado le vino la regla al fin, aunque ella fingía tenerla desde mucho antes, desde que empezó a escuchar a otras chicas hablar de compresas con alas y sin alas y supo lo suficiente sobre el tema como para poder usar el periodo como coartada si tardaba más de un minuto en salir de los baños femeninos del instituto, en lugar de admitir que simplemente estaba haciendo caca. Qué miedo le da aceptar que tiene entrañas como todo el mundo. Ahora que le viene el periodo de verdad, también le da vergüenza decir que lo tiene, como a la protagonista de aquel anuncio de tampones en el que una adolescente está paseando al perro y tiene que caminar frente a un grupo de chicos. La cámara empatiza con ellos haciendo un primerísimo plano de las nalgas de la chica, aprisionadas en unos shorts —como los que no le dejan usar a Catalina—, entonces todo se ralentiza por unos segundos, incluso los gestos en las caras de los chavales, hasta que al final ella consigue aprobar y aun pasar con nota, pues sonríe victoriosa dejándolos atrás. Catalina se ha visto en esas demasiadas veces pero, por el tamaño de su compresa, ha preferido cambiar de acera o darse media vuelta.

La primera vez le bajó durante la noche, poco antes de acostarse se retorció de dolor en el sofá a la espera de que mamá la llevara a Urgencias, como había hecho tantas otras veces por cualquier nimiedad. Pero en esa ocasión solo le ofreció una manzanilla y ella la rechazó porque el sabor le recordaba a sus días de hospital. A la mañana siguiente las sábanas amanecieron con una mancha oscura y mamá le mandó frotar las bragas con jabón antes de echarlas a la lavadora. A Catalina no le hacía ninguna ilusión saber que iba a tener esos calambres tan a menudo. ¿Por qué había oído a las chicas del instituto hablar de compresas y tampones pero no del dolor? ¿Es que había un complot para no aterrorizar a las niñas más pequeñas con eso? Se preguntó si a ellas también les dolía tanto, si les causaba diarrea y retortijones, si la sangre era roja o marrón, como la suya. Cómo aliviarían el mal en su vientre, en su pecho, en sus piernas, en su espalda. Hablar de todo eso con mamá le parecía impensable, así que dio por hecho que todas las reglas eran iguales, que la menstruación siempre sería así: una mancha en las bragas que aparece tras un dolor de barriga, avisándote de su llegada con un día de antelación. Sin embargo, desde que la tiene, su ciclo no cumple ninguna norma ni en su propio calendario, va y viene sin que haya manera de saber cuándo y cómo; el dolor aparece incluso a los dos días de haber comenzado a manchar. No comprende cómo es posible seguir el ritmo diario con la misma energía que un día sin periodo. Lo más desconcertante, a pesar de todo, es que mamá se echase a reír la primera vez que le insinuó que prefería no ir a clase en ese estado.

Que se diera una ducha para quitarse la sangre seca de las piernas, pero que procurara no mojarse la cabeza o se quedaría tonta. Esas fueron las instrucciones de mamá, y Catalina las desobedeció porque habría preferido quedarse tonta desde aquel mismo momento y porque mamá procedía de un pueblo lleno de brujas, curanderos y habladurías que solo le agradaban cuando las escuchaba al resplandor de una vela.

«Ya eres una mujer», continuó mamá, y Catalina sabía perfectamente a qué se refería, pero también le pareció una frase estúpida.

———————————

Autora: Rosario Villajos. Título: La educación física. Editorial: Seix Barral. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: