El mesón principal de Villalcázar de Sirga conserva el nombre medieval de la localidad, que es hoy, como seguramente entonces, apenas un borrón en la inmensa superficie amarilla de la Tierra de Campos. Es fin de semana y no se ve un alma por las calles. Por eso sorprende encontrarse con tantos coches aparcados al filo de unos caminos por los que basta caminar unos pocos pasos para trascender los límites de la población. La respuesta al gran enigma aparece cuando se atraviesan las puertas de la vieja taberna y se descubre que está llena hasta los topes. En las largas mesas que se suceden a lo largo y ancho de tres enormes salas escalonadas —es fácil suponer que en su origen esto fueron tres edificios anexos e independientes que el propietario del negocio acabó uniendo—, varias decenas de personas degustan las viandas típicas de la comarca, en lo que parece ser una tradición bien asentada por estos pagos. Un camarero viene a tomar nota de nuestros nombres y pide que le dejemos un número de teléfono para avisarnos en cuanto quede un hueco libre.

—¿No está abierta la iglesia? —le pregunto.

—Cierra al mediodía —responde—, pero dentro de un rato abre otra vez.

Porque es la iglesia, y no el lechazo, lo que nos ha traído hasta estas tierras que, por lo visto, consiguen sobrevivir gracias a sus atractivos gastronómicos. Fue también la iglesia, por su aspecto de fortaleza inexpugnable, la que hizo que la Villasirga de las antiguas crónicas pasara a ser bautizada como Villalcázar, en un giro que quizá tuviese originalmente ribetes irónicos, pero que terminó haciendo fortuna. En verdad, su mole es lo primero que distinguen los viajeros a medida que la carretera los va acercando al pueblo, sea desde Carrión o desde Frómista, y una vez en el meollo resulta casi imposible ubicarse en algún rincón del callejero desde el que no alcance a distinguirse alguna esquina de un edificio que tiene hechuras de catedral, por más que nunca lo fuese.

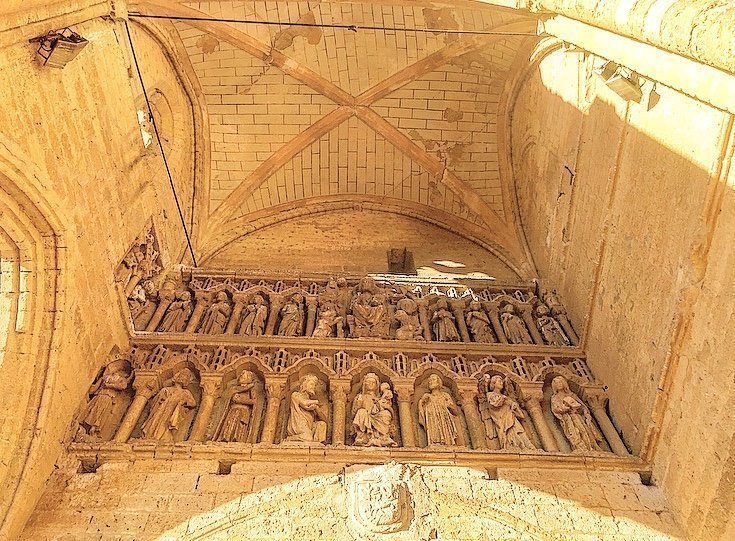

Lo primero que llama la atención es el atrio, monumental y dispuesto no a los pies, como sería esperable en un templo del medievo, sino a un lado del brazo sur del transepto. Sobre él, un espléndido relieve muestra un poderoso Pantocrátor que parece lanzar una severa admonición a quienes nos plantamos a sus pies. Dicen que fueron los templarios los responsables de todo esto, y es inevitable preguntarse qué buscaban tan insignes caballeros en estas latitudes recónditas de la polvorienta estepa castellana. Una leyenda advierte, justamente, de que las esculturas que tenemos ante nuestros ojos esconden la clave para dar con su secreto mejor guardado. Al parecer, si uno viene hasta aquí en el equinoccio de primavera y golpea el punto exacto en el que un rayo de sol ilumina la cabeza del toro que acompaña al evangelista Lucas, dará con el paradero del célebre tesoro que no pocos aficionados a las heterodoxias se han afanado en buscar a lo largo de los siglos. Es un empeño complejo porque el conjunto escultórico se encuentra a una altura considerable, y dado que para que llegue la primavera aún faltan unos meses y tampoco tenemos pensado salir hoy de pobres, optamos por hacer oídos sordos y centrarnos en el único tesoro que queda a nuestro alcance, que no es otro que el propio edificio.

La Virgen de las Cantigas.

Pantócrator de Villalcázar de Sirga.

La iglesia de Santa María la Blanca, que así se llama, quedó algo maltrecha tras el terremoto de Lisboa de 1755, pero mantiene intactas la inmensa mayoría de sus virtudes. Una de ellas, acaso la que más inadvertida pasa entre tanto prodigio una vez se supera la puerta de entrada y se abona el euro correspondiente, la constituye una imagen que en su día debió de ocupar el parteluz de la antigua Puerta del Ángel, desaparecida en 1888, y que es la responsable de que nosotros estemos aquí. Se trata de una talla románica que representa a la virgen y ante la que la tradición quiere que se inspirara Alfonso X para pergeñar doce de sus composiciones marianas. Aunque la autoría de las Cantigas de Santa María, escritas en gallego-portugués, haya estado siempre sometida a discusión —¿cuántas se debieron al propio rey y cuántas fueron responsabilidad de los poetas y los juglares que campaban por su corte?, ¿qué papel exacto jugó en ellas Airas Nunes, al que se tiene por el coordinador mayor de la empresa?—, los vecinos de Villalcázar, o Villasirga, juegan con las conclusiones que se extraen del propio manuscrito, principalmente de una anotación que atribuye directamente al monarca la autoría de un centenar de cantigas. Lo cierto es que, aunque en principio al rey no se le adjudicasen más que unas diez cantigas de las 420 que componen el conjunto, las últimas investigaciones no han hecho más que incrementar las posibilidades de que realmente escribiera unas cuantas más. Hay quienes apuntan que sólo cabe atribuir a su mano aquéllas que narran milagros que, de un modo u otro, se pueden relacionar con su biografía o que al menos le causaron una impresión notable. Si se tiene en cuenta la devoción que tanto él como su familia directa parecieron mostrar hacia la plaza de Villasirga, podemos tener tantos argumentos como queramos para defender que, efectivamente, salieron de su pluma cantigas como ésa que cuenta cómo Santa María guardou a ssa eigreja en Vila-Sirga dos mouros que a querian derribar, o aquella otra que nos relata cómo un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor e guando viu que o non podia achar, levou o açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.

Aunque hay quienes afirman que la virgen que inspiró al monarca no fue ésta de la capilla, sino la que aún hoy preside el retablo principal, tras el altar mayor, el acervo popular jura y perjura que es la imagen románica ante la que ahora nos encontramos la que obtuvo los favores poéticos del sabio Alfonso. El dilema tiene difícil solución y probablemente no terminará de dilucidarse nunca. Como apunte para el debate, ésta que se muestra en la capilla de Santiago fue rebautizada, hace ya mucho tiempo, como la Virgen de las Cantigas, lo que para algunos supone una prueba irrefutable y para otros una muestra de cómo una confusión puntual puede acabar creando escuela. Está adosada a uno de los pilares que sustentan el espacio, en el lado sur del crucero, y hace compañía a unos magníficos sepulcros góticos que custodian los cuerpos de Felipe de Castilla y Suabia —que era hijo de Fernando III El Santo y hermano, justamente, de Alfonso X—, su segunda mujer, Inés Rodríguez Girón, y un caballero de la Orden de Santiago que respondía por el nombre de Juan de Pereira. La escultura de la virgen se encuentra en penumbra y hay que sacar otro euro del bolsillo para que la tenue luz de unos focos nos permita contemplarla con cierto detalle. Se posa en sus labios una media sonrisa y mantiene en su regazo a un niño Jesús al que los estragos del tiempo han terminado decapitando. No es difícil imaginar el sosiego que sus formas debieron de infundir a los caminantes que llegaban hasta aquí y se la encontraban presidiendo la antigua entrada, ni cuesta mucho imaginarse a un rey tan sensible como lo fue el Sabio apreciando en lo que valen sus virtudes artísticas. Tampoco lo es intuir el sobrecogimiento de su hijo, Sancho IV, del que se sabe que vino en peregrinación varias veces, coincidiendo con las fechas de la Semana Santa, para hacer penitencia bajo las naves que nos acogen, ante esta misma talla que ahora contemplamos. Los escasos visitantes que pasean esta tarde por la iglesia no prestan demasiada atención a esta soberbia estatua que observa el trajín de los siglos con graciosa impasibilidad. Les interesan más las cabezas de piedra que lucen en las capillas laterales de la cabecera —y que, según el folleto que reparten a la entrada, constituyen motivos decorativos propios de los templarios cuya simbología se ignora— o el retablo renacentista que, en el brazo opuesto del transepto, rinde honores al apóstol Santiago. Puede que no sepan que una de las muchas creencias populares que fueron tomando cuerpo alrededor de las rutas jacobeas estipulara que esta imagen de Santa María de Villasirga era la única de todo el itinerario francés que tenía la potestad de curar a aquellos caminantes que, una vez llegados a la meta, no vieran sus males erradicados por la intercesión del hijo del Zebedeo. Bastaba con que, de vuelta a sus hogares, se detuvieran aquí para que la señora de las cantigas alejara de ellos sus dolencias y les permitiera volver con los suyos despojados de cualquier malestar físico o espiritual.

Casa natal del Marqués de Santillana.

Porque no lo habíamos dicho aún, pero por Villalcázar de Sirga pasa el más concurrido de los caminos que conducen a Compostela. Viene ahora a colación porque nuestro siguiente destino nos exige acompañar desde el coche los pasos de los peregrinos y avanzar un puñado de kilómetros hacia el oeste. Si se trata de buscar las fuentes literarias de nuestra larga Edad Media, no podíamos dejar de acercarnos hasta el lugar donde vino al mundo uno de los responsables de que las letras españolas comenzasen a atisbar la luz de un tiempo nuevo. El 19 de agosto de 1398, más de un siglo después de que Alfonso X exhalase su último suspiro en Sevilla, nacía en Carrión de los Condes un niño al que pusieron de nombre Íñigo López de Mendoza y que pasaría a los anales de la literatura como el Marqués de Santillana. A la entrada del pueblo, muy cerca de la esbelta iglesia de Santa María del Camino, se conserva la que dicen que fue su casa natal. Una placa sobre la puerta lo define como «caudillo cristiano, prudente consejero e insigne literato» y otra, muy cerca, informa de que la fachada del inmueble, en la que luce el escudo familiar de los Mendoza, fue restaurada por el Banco Central Hispano en 1998 para conmemorar el VI centenario del nacimiento del escritor. En la plazoleta vecina un busto inmortaliza su efigie ante las puertas del Sarabia, que es uno de esos teatros que aún conservan el sabor de los antiguos coliseos de provincias.

La casa acoge en su interior un museo, pero a estas horas está cerrada a cal y canto y, a diferencia de lo que ocurrió en Villalcázar, no parece que nadie esté dispuesto a abrir sus puertas. Seguramente tampoco quede en ella demasiado del espíritu de su ilustre morador, porque las autoridades municipales informan, en las guías preceptivas, de que el edificio, levantado en el siglo XIV, «ha sido transformado a través de los siglos por sucesivas obras de acondicionamiento como vivienda familiar». Por las mismas, detallan, con una honestidad que les honra, que el buen Íñigo López de Mendoza sólo pasó aquí una pequeña parte de su vida. En esta casa, que era la de su familia, se instaló su madre, Leonor de la Vega, tras enviudar de su primer marido y tener a su primera hija. Se volvió a casar con Diego de Mendoza, almirante de Castilla, y en vez de acompañarlo en sus andanzas prefirió permanecer en su domicilio de Carrión mientras iba teniendo a sus hijos. El joven Íñigo quedó huérfano de padre a los siete años y más tarde el fallecimiento de su hermano mayor lo convirtió en el cabeza de familia, por lo que tuvo que trasladarse a la corte cuando aún no había llegado a la adolescencia. En Carrión aseguran que fue en esta casa donde «aprendió a amar la literatura y la filosofía» gracias a una biblioteca familiar que debió de estar bien surtida, pero eso, tristemente, no hay forma ya de comprobarlo. Lo que no admite dudas es el papel que jugó el Marqués de Santillana, un personaje clave en la Castilla de su época, en la configuración de una literatura que paulatinamente se iba aproximando al Renacimiento.

Contemporáneo de otras figuras ilustres, como Juan de Mena o Jorge Manrique, con el que estaba emparentado, Íñigo López de Mendoza mantuvo desde muy pronto contacto con autores que escribían en provenzal o en catalán y le cogió gusto a la poesía trovadoresca gracias a su afinidad con Enrique de Villena. Fue también amigo de Jordi de Sant Jordi y Ausiàs March. Hernando del Pulgar escribió sobre él un texto importante que lo describía como un «omme de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, e fermoso en las faciones de su rostro, de linaje noble castellano e muy antiguo». «Fablava muy bien», añadía, «e nunca le oían dezir palabra que no fuese de notar, quier para dotrina quier para plazer». Además, testificaba que «tenía grand copia de libros, dávase al estudio, especialmente de la filosofía moral, e de cosas peregrinas e antiguas», y proporcionaba un dato en absoluto baladí para entender de manera completa y cabal su personalidad: «Tenía grand fama e claro renombre en muchos reinos fuera de España, pero reputava mucho más la estimación entre los sabios que la fama entre los muchos». Si el nombre del Marqués de Santillana ha llegado hasta nosotros se debe, fundamentalmente, a dos aspectos de su obra que no gozaron de igual fortuna. El primero tuvo que ver con su intento de introducir la métrica italiana en la lírica española, con aquellos 42 sonetos fechos al itálico modo, un conjunto irregular que, sin embargo, marcó una ruta por la que luego se aventuraría, con mucha más solvencia y mejores resultados, Garcilaso de la Vega. El segundo se sustancia en su Prohemio e carta al condestable don Pedro de Portugal, el primer intento de poner en pie una historia crítica de nuestra literatura. Se pregunta allí el Marqués: «¿Y qué cosa es la poesía, que en el nuestro vulgar «gaya ciencia» llamamos, sino un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy hermosa cobertura, compuestas, distinguidas y escandidas por cierto cuento, peso y medida?». Todo ello sin menospreciar ni la Comedieta de Ponza, un largo poema alegórico en el que otorgó categoría épica a la derrota de Alfonso V frente a los genoveses, ni sus célebres serranillas, que narran el encuentro entre un caballero y una pastora en plena montaña y que quizá sean, de toda su obra, las piezas que mejor entran por los ojos del lector de nuestros días.

Plaza del Marqués de Santillana, en Carrión de los Condes.

Al margen de la casa natal y de la plaza que lleva ahora su nombre y que una vez fue «del Infantado», no hay en Carrión de los Condes más huellas del Marqués de Santillana. Así que, tras observar con atención el espléndido friso de la iglesia de Santiago, optamos por regresar al coche para emprender de nuevo el rumbo hasta el punto de partida. Nos han dicho que, a la caída de la tarde, el sol del crepúsculo incendia la iglesia de Villalcázar de Sirga en un espectáculo que vale la pena contemplar con detenimiento. Unos minutos después, comprobamos que la recomendación es acertada. A nuestro lado, un hombre está plantado ante el atrio e inspecciona el Pantocrátor con una minuciosidad rayana en la obsesión.

—¿Está buscando el tesoro?

Se lo pregunto con aire cómplice, pero él me mira sin comprender y se aparta. Luego, sin dejar de observarnos de reojo, da la vuelta y se va. El pueblo, ahora sí, está totalmente desierto y en el cielo comienzan a brillar las primeras estrellas. La noche devuelve el frío a la Tierra de Campos y nos expulsa a nosotros de Villalcázar de Sirga, que observa nuestra huida con la indiferencia de los lugares que han encontrado la receta para sobrevivir al tiempo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: