He perdido la cuenta de los días que llevamos de confinamiento. También he perdido la cuenta de todo lo que quería hacer y no he hecho. Es increíble la capacidad de dispersión que se aquilata en una situación como esta. Procrastinación, lo llaman ahora. Odio esa palabra.

Acostumbro a desayunar con el Canal 24h. La tostada se me atraganta demasiados días. Me digo que debería apagar la televisión: me roba tiempo y me enerva, saca lo peor de mí, tanto por lo que se cuenta como por lo que no se cuenta y por cómo lo cuentan. Me siento en una especie de Matrix donde miras alrededor y todo es alegría, buen rollo, gente haciendo gimnasia y bizcochos ―más lo segundo que lo primero― y artistas dándolo todo para amenizar los días, mientras tienes la certeza de que en alguna parte reina la oscuridad, la tristeza, la muerte en grado superlativo y de algún modo invisible. Apago la tele y me pongo a limpiar. No un limpiar normal como el de cualquier día. Un limpiar de borrar, de purificar, de llevarse con el polvo toda esa mala leche que he acumulado con la última rueda de prensa. Porque yo, a pesar de los pesares, el confinamiento lo llevo bien y así quiero que siga siendo. Me adapto siempre al medio y disfruto de lo que puedo. Y limpia que te limpia, recupero la entereza y el optimismo y la confianza en el futuro. Porque yo quiero salir a aplaudir con una sonrisa que se me ha caído en la tostada y el café con leche.

La limpieza purificadora se queda a medias porque, despejadas de mi mente las noticias, recuerdo que tengo varios correos por contestar. De todas formas he sacado brillo donde nunca lo hubo, de tanta energía como le pongo. Un día la cocina, otro un toldo, otro una habitación. Cansada, me permito sentarme un rato al ordenador y revisar los correos y el móvil. El wasap revienta por las costuras: memes, palabras de ánimo, noticias de amigos ―unas buenas, otras muy malas―, vídeos de gimnasia. Uy, ¡la gimnasia! Ayer me propuse hacer ejercicio, que tanto sedentarismo no es bueno, y entre la lesión del pie, la espalda y una pequeña rotura fibrilar en el brazo, no encuentro el momento. Pues hoy toca, me digo. Y tras despejar los wasaps, contestar dos correos y una mirada de refilón a la cuenta del banco que termina de triturar lo que queda del desayuno, me pongo deportiva y cambio de escenario. El salón es más espacioso, y creo que podré hacerlo sin darme con ningún mueble. Benditos vídeos de amigas y de YouTube con tablas para todos los gustos, anatomías y fuelle. Empiezo, avanzo, pero tampoco llego al final; con algo más de media hora se me antoja que llevo demasiado tiempo y me queda mucho por hacer. Una ducha y la duda del día: ¿me arreglo? Venga, va, que tengo que hacer un vídeo para la tele con recomendaciones literarias y no es cuestión de hacerlo en pijama. Miro el reloj y, no sé cómo, ya es la hora de comer. Ni he terminado con los correos, ni con la limpieza ni con la gimnasia. Y eso que de la comida no me ocupo yo, que la compra y la cocina no son de mi negociado.

Y volvemos a poner las noticias. Es como una atracción fatal: quiero verlas pero no quiero verlas. Y las veo. Y otra vez la sensación de rabia, de perplejidad. Escucho cómo afirman, campanudos, que es bueno, necesario, imprescindible lo que hace mes y pico era inútil, absurdo, innecesario. Y por en medio los muertos invisibles se amontonan a miles. Mejor acompañar el cortado que nunca perdono con algo más agradable, una serie de alguna plataforma, esa tabla donde agarrarse para no sucumbir y seguir flotando en la normalidad. Consigo el objetivo, durante ese rato no pienso en nada, me abstraigo, pero acaba el capítulo y de nuevo la conciencia de lo inacabado, de lo pendiente, me asalta y lucha con las ganas de dejarme seducir por otro capítulo. Gana mi conciencia y me levanto a escribir, aunque… había prometido hacer torrijas para merendar y tampoco queda tanto tiempo.

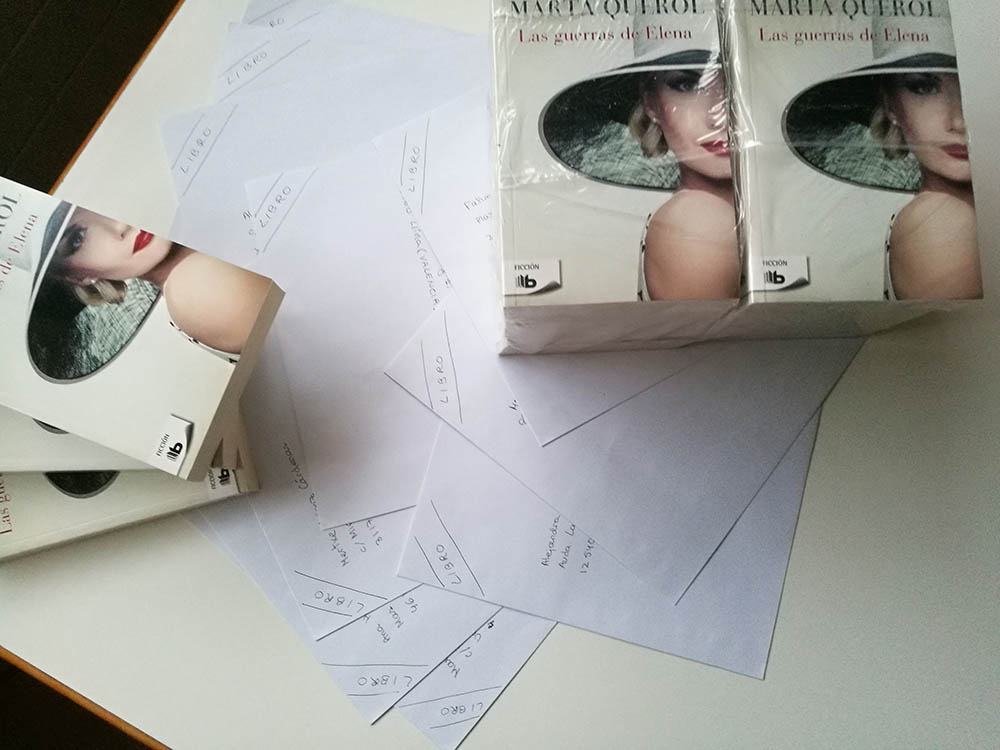

Pues a hacer torrijas, a merendar y a las ocho a aplaudir, como todos los días. Porque yo salgo, esa cita es sagrada. Además, convencida. Los sanitarios se lo merecen, están trabajando en condiciones que van más allá del cumplimiento del deber. Y la policía, y los del súper de enfrente de casa, y el de la panadería y… En fin, que necesito dar las gracias a muchos, y esta es una forma que parece que les llega. La otra es regalando un ejemplar de bolsillo de mi novela, Las guerras de Elena, a quien está trabajando en centros sanitarios. Es un gesto pequeño, pero a mí me ayuda a aliviar la pena. Como lo de salir al balcón ―en realidad no tengo balcón, solo una ventana―. Desde ahí veo bien a mis vecinos, muchos con niños que sonríen a pesar del encierro. Alguna persona mayor. Pongo cara a caras ya vistas, pero apenas miradas. Y me transmite humanidad. En ese momento, cantar al ritmo del DJ vecinal tras los aplausos me parece una idea estupenda. Los niños nos miran con curiosidad a los de enfrente, bailan con sus padres, saludan. Siempre hay algún cumpleaños que celebrar. Algunos critican estas salidas. Lo entiendo, pueden parecer frívolas. También me gustaría que nos entendieran a los que sí las hacemos, tienen mucho detrás. A veces aparece un coche de policía, el camión de Mercadona o una ambulancia y la calle se viene abajo.

Todo el sarao dura media hora, minuto arriba minuto abajo. Media hora de tomar aire no viciado. Cerramos la persiana sintiéndonos un poquito mejor que antes de asomarnos. Pero es casi la hora de cenar y habrá que preparar algo. Y los wasaps siguen llegando, algunos con audios y vídeos interminables. Y me paseo por Twitter. Que si bulos, que si no bulos y vuelve la mala leche. Menos mal que en ese momento se me pone a tiro un artículo de Zenda y de nuevo me voy a otro espacio, a otro tiempo. La tortilla de patata que le sigue y la conversación familiar también amortiguan las sensaciones.

En cuanto termine de cenar me siento a trabajar. No son horas, pero siempre he sido noctámbula y mejor eso que nada. Tengo la novela empantanada desde finales de marzo del año pasado. Un accidente en un autobús me tuvo meses sin poder sentarme a escribir por culpa de un dolor intenso. Pienso en los personajes, a la espera de seguir su camino y me acongojo. No se merecen este abandono. Pero por otro lado, ¿para qué voy a seguir? ¿Para que me lea la familia? Porque esta situación va a dejar en la cuneta a muchas librerías, editoriales y, sobre todo, autores. De momento, yo no tengo ni idea de cuándo saldrán las ediciones de bolsillo de mis novelas, que estaban previstas para este año, y tengo la sensación de que, cuando todo pase, la oferta se va a reducir y en ella solo estarán los superventas ya consagrados, valores seguros para recuperar la inversión, y el resto seremos invisibles. A El final del ave Fénix, después de todo lo que ha sufrido ―se puede leer aquí, en Zenda―, solo le faltaba una pandemia. O un meteorito. Si sobrevive y renace como ha hecho hasta ahora será un caso de estudio.

Mientras pienso en esto me acuerdo de un correo que me dije que contestaría luego, precisamente de la distribuidora que lleva mis libros y que tiene una propuesta chula para ayudar a las librerías. Vuelvo a saltar al teléfono para contestar correos, wasaps y me pierdo entre Twitter y FB. De Instagram ni me acuerdo, la vida no se me estira lo suficiente. Al final del día, tras otro capítulo televisivo que deja con ganas de más, me parece tonto sentarme a escribir. La incertidumbre ante el futuro, el «no hay prisa», el «para qué», me sirven de excusa. No estoy para carreras de fondo con una meta más que incierta. Mejor hacer un sprint para mi página de Facebook o para este rincón escondido en Ruritania. Además, quiero leer, otra de las cosas que se me amontona porque avanza lento. El alma en la piedra me espera y un par de horas han de caer. Y así acaba el día, pasadas las tres de la mañana, sin haber acabado nada.

Pero mañana, seguro, las acabaré.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: