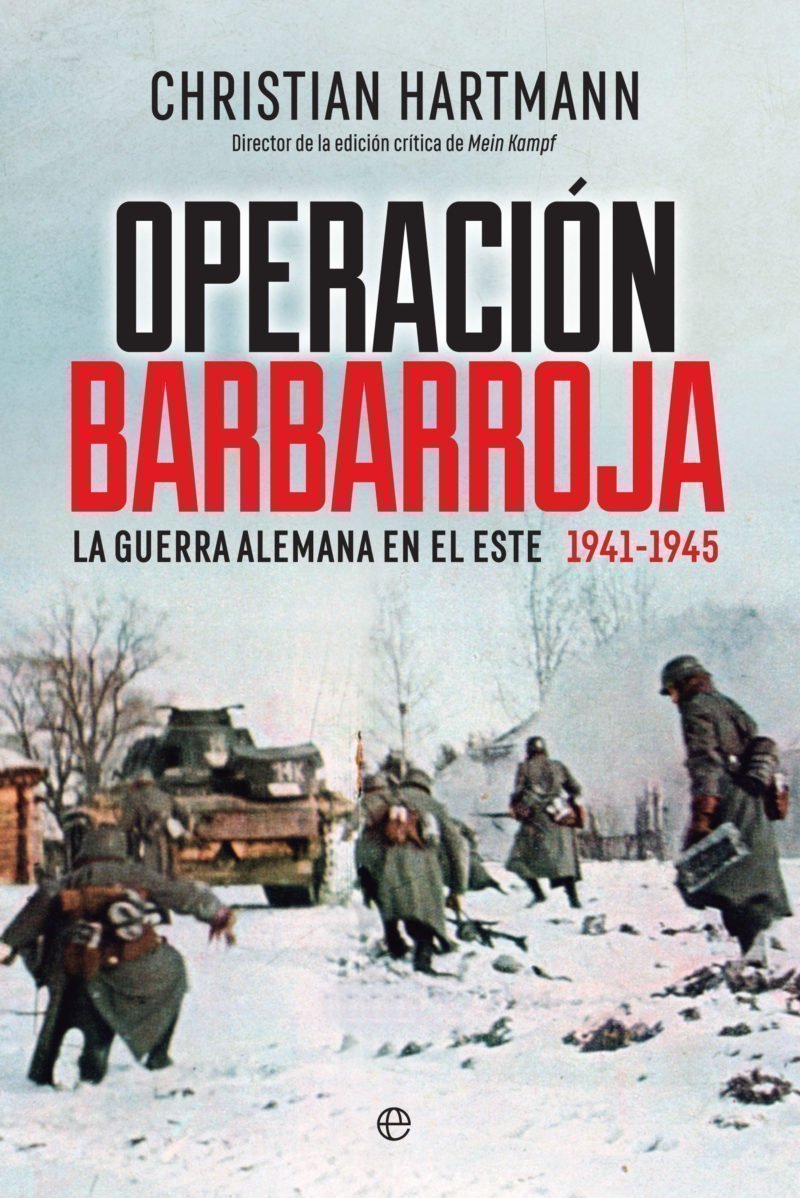

La Esfera de los Libros publica en España Operación Barbarroja, el libro sobre la guerra alemana en el este (1941-1945) de Christian Hartmann, uno de los más reputados y aclamados historiadores militares alemanes y director de la edición crítica de Mein Kampf. En él, describe el curso de la guerra de conquista y aniquilación en el este sobre la base de las más recientes investigaciones, lo incorpora al relato dramático del conflicto y describe sus efectos, que aún pueden apreciarse hoy en día.

Hartmann, —investigador del Institut für Zeitgeschichte (Instituto de Historia Contemporánea), asesor de películas y documentales, y director del proyecto para la edición crítica y científica de la obra de Adolf Hitler— presenta una síntesis, magistral, crítica y profunda, largamente esperada y alabada por la crítica, que sintetiza las investigaciones más recientes llevadas a cabo en los últimos años sobre el teatro de operaciones más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Zenda publica sus primeras páginas.

I

Introducción

«The real war will never get in the books».

Walt Whitman (1819-1892)

Casi ninguna guerra fue como esta. Casi ninguna costó tanta sangre, tuvo tantas consecuencias y dejó huellas tan profundas en el recuerdo de los contemporáneos como aquella que se desencadenó entre los años 1941 y 1945 entre el Gran Reich Alemán y la Unión Soviética. Sin duda, la historia conoce suficientes conflictos de los que puede decirse que fueron sangrientos, tuvieron consecuencias y no cayeron rápido en el olvido. Pero incluso entre los conflictos centrales de la historia mundial, no hay muchos que puedan compararse a la guerra germano-soviética. Porque todo en ella fue grande: el número de combatientes, el escenario y, no menos importante, el número de los que cayeron víctimas de la misma.

Pero no solo en sus dimensiones, sino también en sus consecuencias, este conflicto armado no tiene semejantes. Obviamente, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial tuvo muchas raíces; por supuesto, sería totalmente inapropiado reducir la explicación de su triunfo sobre la Alemania de Hitler a unos pocos presupuestos y acontecimientos. Pero, también es cierto que la Unión Soviética tuvo una contribución muy grande, si no la mayor, en esta victoria. Allí, la Wehrmacht se desangró hasta la muerte, allí se hizo evidente por primera vez que Hitler había fracasado en su pretensión, tan absurda como criminal, de una dominación nacionalsocialista del mundo. Los efectos que esto produjo fueron tan enormes que no terminaron en 1945; la operación «Barbarroja» transformó por completo el mapa de Europa. Sin este acontecimiento, resultarían casi impensables la reorganización étnica y la sovietización de la mitad oriental de Europa. Pero, sobre todo, la «Gran Guerra Patria», con sus millones de víctimas, hizo posible que la Unión Soviética se convirtiera en una potencia mundial.

Por último, el carácter de esta guerra fue también excepcional: fue una lucha existencial entre los dos grandes movimientos totalitarios del siglo XX. En consecuencia, los adversarios actuaron con una gran radicalidad. Tanto la Alemania nacionalsocialista como la Unión Soviética estalinista lideraron esta lucha como una cruzada. El resultado fue una orgía de violencia, incluso cuando los acontecimientos en el frente pudieran tener en una amplia extensión un carácter convencional. Pero lo decisivo fue que aquí se desarrolló un nuevo tipo de guerra, una guerra total, cada vez más ideologizada, que pronto encontró su camino hacia sus orígenes atávicos. No se trató de una colonia remota ni de una guerra civil con sus propias reglas del juego; se trató de un conflicto central entre dos viejas naciones culturales europeas. Los efectos que resultaron de la nueva comprensión de los beligerantes no pueden subestimarse. Desde 1945, esta comprensión se manifiesta en nuevas variantes que, por lo general, se consideran crímenes de guerra que caracterizan a la guerra moderna y sustituyen parcialmente a la convencional. Gran parte de estas prácticas se repitieron durante la guerra germano-soviética.

No fue una coincidencia que la cúpula dirigente alemana lo quisiera así. La operación Barbarroja fue una guerra de agresión que el Tercer Reich había iniciado sin ningún problema y, lo que resultó aún más funesto, diseñada desde el principio como una guerra de exterminio ideológico y racial. Esto no significa que la Unión Soviética, cuyos dirigentes también se habían embarcado en la aventura del pacto Hitler-Stalin en 1939, fuera completamente inocente respecto a la radicalización de esta guerra. También allí gobernaba un régimen totalitario y profundamente criminal que actuó en consecuencia, sobre todo cuando se encontró entre la espada y la pared. Sin embargo, el factor decisivo sigue siendo que la iniciativa de esta guerra partió únicamente de Alemania. Y, en general, los crímenes alemanes durante el conflicto pesan mucho más que los soviéticos.

Experiencias como estas tuvieron muchas consecuencias, sobre todo por la mentalidad de aquellas sociedades que entonces combatieron entre sí. Todavía hay pocas cosas que sean tan importantes para la identidad nacional de las naciones postsoviéticas como el recuerdo de la victoria sobre la Alemania de Hitler. Por otro lado, en el caso de los perdedores, se han distanciado profundamente de las ideas y las instituciones que hicieron posible una guerra como aquella, y no solo porque aquel ataque terminó para los agresores en un extraordinario desastre. Como experiencia a largo plazo aún más agobiante, se hizo evidente la conciencia, forjada a fuego lento, de no solo haber provocado víctimas inútilmente, sino también de haber luchado por una causa absolutamente perversa.

El hecho de que el recuerdo de la operación Barbarroja sobreviva a sus testigos proporciona una primera idea sobre las fuerzas que la desencadenaron. ¿Por qué fue así?, y ¿por qué se llegó a esta guerra?

II

POLÍTICA I: 1940-1941

Punto de partida: Europa en julio de 1940

En una fecha tan temprana como junio de 1940, la Segunda Guerra Mundial parecía casi decidida. Al menos eso sugería el mapa de Europa. El ejército alemán había arrollado literalmente a sus rivales: Polonia (1/09/1939-6/10/1939), a continuación, Noruega y Dinamarca (9/4/1940-6/10/1940) y, finalmente, Europa Occidental (10/5/1940-22/6/1940). En Polonia y Escandinavia, se había tratado básicamente de combates preliminares, pero difícilmente se puede considerar así la ofensiva alemana en el oeste. Después de la tan rápida como sorprendente victoria sobre los ejércitos combinados de Francia, Bélgica, Holanda y una fuerza expedicionaria británica, el final de la guerra parecía estar cerca. Francia, el «enemigo tradicional» y gran antagonista alemán de la Primera Guerra Mundial, fue derrotado y ocupado, y Gran Bretaña fue devuelta a sus islas. Aunque había salvado el grueso de sus fuerzas terrestres —por lo menos los soldados—, disponía además de una de las marinas más poderosos del mundo, de una fuerza aérea moderna, así como de los inagotables recursos de la Commonwealth; desde el punto de vista político, el reino insular permaneció aislado en un primer momento. En el verano de 1940, era el último enemigo de Hitler y estaba gravemente dañada, no solo psicológicamente. El continente europeo ahora estaba casi por completo bajo dominio alemán.

Este estatus se había establecido en poco tiempo. Poco más de cinco años antes, las fronteras del Reich alemán se extendían como las de la época de la República de Weimar. En consecuencia, el margen de maniobra de la política exterior alemana era estrecho; sus objetivos se limitaron inicialmente a la revisión del Tratado de Versalles y, acaso, a la reunificación del Sarre con el Reich alemán (enero de 1935) y a la ocupación por parte de la Wehrmacht de la Renania desmilitarizada (marzo de 1936). Todo esto no eran más que correcciones territoriales «dentro» de la esfera de dominio alemana. Aquello cambiaría en 1938. Con la «unión»2 sin oposición de Austria en marzo y la anexión, un poco más dramática, de los Sudetes en septiembre-octubre, la Alemania nacionalsocialista pudo expandir por primera vez sus fronteras. Ambas podrían justificarse con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tal y como había pregonado el presidente estadounidense Woodrow Wilson al final de la Primera Guerra Mundial. Que Hitler no creía en esto, y tampoco en las fronteras y tradiciones del Reich de Bismarck, se demostró poco tiempo después, en marzo de 1939, con la ocupación del denominado «resto de Checoslovaquia», que pasó a ser administrado bajo el nombre de Protectorado de Bohemia y Moravia. Esta ocupación fue brutal y supuso un punto de inflexión porque, al menos entonces, las potencias occidentales tuvieron que reconocer que su política, basada en el apaciguamiento y el equilibrio —el «Appeasement»—, había fracasado finalmente. Mientras tanto, sus declaraciones ofreciendo garantías a los estados de Europa Oriental fueron ignoradas por Hitler. Poco después, cuando intentó chantajear a Polonia desde el punto de vista territorial, pero sobre todo político, dejó a Gran Bretaña y Francia sin opciones. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939 fue seguida, dos días más tarde, por las declaraciones de guerra británica y francesa. De este modo, había comenzado para el Reich alemán algo que su «líder» (Führer) había planeado y preparado durante mucho tiempo: la conquista del «espacio vital» (Lebensraum) por medio de la guerra.

En julio de 1940 esta etapa parecía casi concluida, al menos en Europa. Sin embargo, observando más de cerca el mapa, resultaba sencillo ver cuán heterogéneo era realmente el bloque de poder alemán. Había áreas ocupadas por los alemanes en su totalidad, o en parte (Bohemia y Moravia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia), había aliados (la Unión Soviética, Italia, desde noviembre de 1940 Rumania y Hungría y desde marzo de 1941, Bulgaria), amigos (Finlandia, Rumania y España) o estados en gran parte dependientes (Eslovaquia), mientras que el número de potencias neutrales continuó disminuyendo hasta el verano de 1941. Después de la campaña de los Balcanes y la ocupación germano-italiana de Yugoslavia y Grecia (6-23 de abril de 1941), solo quedaban en Europa unas pocas «islas» que se hubieran librado de la guerra y la tiranía: Suiza, Suecia, Irlanda, Portugal y Turquía, aunque incluso estos se encontraban expuestos a la creciente presión de la política alemana.

En ese momento, la Alemania nacionalsocialista podía tener agarrada a casi toda Europa y, por tanto, su potencial económico-militar era enorme. Casi no hubo resistencia. Al menos durante cierto tiempo, la fuerza ofensiva de Gran Bretaña estaba agotada, mientras que los movimientos de resistencia europeos todavía tenían que organizarse. En ese momento, el estado de ánimo de las sociedades de ocupación europeas estaba por lo general en sintonía con «l’attentisme», en una cauta espera. Para Hitler y sus partidarios, se daban las condiciones más favorables posibles. En el verano de 1940 se encontraba en la cumbre de su poder y muchas cosas parecían indicar, al parecer, que el gigantesco riesgo de la guerra que había desencadenado había merecido la pena.

Hitler: ideología y estrategia

Hay muchas explicaciones para la repentina expansión del poder alemán en Europa: político-militar, social y también histórica. Sin embargo, el impulso más importante, con diferencia, provino de un individuo, Adolf Hitler (1889-1945). Por supuesto, en su biografía se reúnen muchas tendencias, resentimientos y anhelos supra personales y, por supuesto, sus decisiones habrían sido bastante ineficaces sin el entusiasta y obediente ejército de millones de «conciudadanos». Pero también es cierto que, hasta el verano de 1940, Hitler se había puesto en una situación en la que, como indiscutible señor supremo de la guerra, era libre, como nunca antes y nunca después lo sería nadie, de definir las grandes líneas de la estrategia alemana. Su poder y sus posibilidades eran inmensos y, en consecuencia, también lo era la influencia que en aquel momento podría tener, como pocas personas más, en la política mundial.

Pero también estaba expuesto a restricciones externas. Los tres factores más peligrosos para él eran: Gran Bretaña, la Commonwealth y Winston Churchill (1874-1965). El 10 de mayo de 1940, día del ataque alemán en el oeste, Churchill se convirtió en primer ministro británico, y fue —tal y como formuló magistralmente Joachim Fest— «como si la profundamente derrotista Europa, tras verse enredada en su intrincado entendimiento con Hitler, redescubriera con este hombre sus normas, su lenguaje y su autoafirmación». Más temprano y más claro que muchos de sus contemporáneos, Churchill había reconocido que el nacionalsocialismo no solo ponía en cuestión su país o Europa, sino, en esencia, todo el orden mundial existente. Y más que cualquier hombre de Estado antes que él, Churchill se mostró dispuesto y capaz de resistir a los aparentemente invencibles invasores alemanes, con todos los medios imaginables y, si fuese necesario, también al precio de perder todo el Imperio británico. Solo la voluntad de resistencia de Churchill y la disposición de la sociedad británica para seguir su política de «victoria a cualquier precio» marcaron la frontera decisiva frente al insaciable deseo alemán de conquista. Desde el punto de vista de la política exterior, se trató de una decisión solitaria sin el respaldo de un aliado real. En sus memorias, Churchill restringió el título de este capítulo probablemente crucial de la Segunda Guerra Mundial a una sola palabra: «Alone» («Solo»). Fue, de hecho, «la hora más grandiosa» —no solo para Churchill—. Para Hitler, aquello dio lugar a varios problemas desde el punto de vista del poder político y conceptual del mundo. Siempre había albergado la esperanza de una alianza entre Alemania y Gran Bretaña que, como socios «germánicos» congeniales, deberían compartir el dominio mundial tanto en tierra como en el mar y en ultramar. Pero ya antes de 1939 tuvo que darse cuenta de que tales ideas encontraban pocos amigos en el mundo británico. Igualmente estéril fue en aquel momento el «llamamiento a la paz» de Hitler a Gran Bretaña (19 de julio de 1940), de modo que, en su comprensión del mundo, ya no quedaba entonces otra opción salvo obligar a aceptar la paz a aquella potencia naval tan odiada como admirada. Los tres enfoques en los que se centraron los estrategas alemanes durante las siguientes semanas fueron: intensificar la guerra aérea contra las islas británicas como preparación para su invasión; a continuación, una guerra submarina general contra los convoyes británicos en el Atlántico y, por último, un compromiso cada vez mayor en el Mediterráneo que, sin embargo, no condujo a ninguna situación decisiva. A pesar de todos los esfuerzos y sacrificios, nada cambiaría en el estancamiento estratégico en Europa hasta finales de 1940. Alemania todavía estaba en posesión de la iniciativa. No obstante, teniendo en cuenta las abrumadoras reservas de la Commonwealth británica y, a largo plazo, también las de los Estados Unidos, era previsible que el tiempo correría a favor de sus enemigos.

Pero Hitler no estaba preparado para extraer consecuencias políticas de aquello. En lugar de limitar o terminar la guerra, quiso expandirla. Lo que revisó entonces, aunque con cierta vacilación, solo fue su plan cronológico: ¿por qué no convertir ya en realidad el objetivo final de su política, la gran campaña de conquista hacia el este? ¿Por qué no decidir una guerra estancada por medio de otra? Hitler sabía muy bien que un cambio tan radical en la estrategia alemana implicaba riesgos imprevisibles. Hasta ahora, la Unión Soviética había demostrado ser un aliado fiable y también un proveedor de materias primas. Sin la Unión Soviética cubriendo sus espaldas, el Reich alemán se enfrentaba al dilema de una guerra en dos frentes, en la que ya había fracasado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Pero quizás esta coalición también podría romperse repentinamente? A Hitler siempre le pareció tentador una «guerra relámpago» global en la que la guerra alimentaría a la guerra: al final de aquel «plan escalonado», Alemania podría entonces, con la ayuda de su nuevo «espacio oriental» —así aparecía en la visión de Hitler— derrotar a todos, a Gran Bretaña y también a los Estados Unidos.

Por el momento, se trataba tan solo de juegos de planificación, obviamente secretos, pero bastaron para enfriar las relaciones con la Unión Soviética. Para colmo de desgracias, cuando, durante su primera visita a Berlín entre el 12 y el 13 de noviembre de 1940, el ministro de Asuntos Exteriores Viatcheslav Mólotov concretó las nuevas pretensiones territoriales de la Unión Soviética en Europa —apuntaban sobre todo a asegurarse su influencia en Escandinavia, en el sur de los Balcanes y en el es trecho de los Dardanelos—, Hitler entendió aquello como una última «prueba». Entonces se acabaron sus vacilaciones. Ya el 5 de diciembre de 1940, informó a sus asesores militares que la cuestión «sobre la hegemonía europea» se decidiría «en el combate contra la Unión Soviética». Trece días más tarde, firmó su famosa Directiva N.º 21. Su primera frase decía así: «La Wehrmacht debe estar preparada, antes incluso de la conclusión de la guerra contra Gran Bretaña, para derrotar a la Rusia soviética en una campaña rápida».

El proyecto monstruoso: el gran imperio germánico de la nación alemana

La decisión de Hitler de atacar a la Unión Soviética no procedía de un mero cálculo de poder. Sus motivos eran más complejos y tenían una historia previa mucho más larga. Había deseado esta guerra durante mucho tiempo y, por fin, veía la oportunidad de aniquilar por completo a los «enemigos mortales» ideológicos del nacionalsocialismo: los bolcheviques, los judíos y también los eslavos. De ese modo, Hitler regresaba a sus inicios, hasta sus más extravagantes visiones fantasmagóricas, cuya medida no se encontraba en el arte de lo posible, sino en los principios de su desmesurado mundo ilusorio que audazmente se había construido: «Detenemos la interminable campaña alemana hacia el sur y el oeste de Europa y dirigimos la mirada hacia la tierra en el este. Concluimos, por fin, la política colonial y comercial del período anterior a la guerra y pasamos a la política territorial del futuro».

El extracto del Mein Kampf, el catecismo de Hitler, revela en qué fecha tan temprana se había marcado ya este objetivo. Sin embargo, en su política hasta aquel momento solo se había vuelto vagamente reconocible. Tan solo a partir de 1938-1939 se volvieron más claras sus intenciones. Con anterioridad, su éxito se había basado principalmente en el hecho de que solo el compromiso táctico desactivaba la ideología en su inevitabilidad y, de este modo, la hacía factible. A partir de ahora, sin embargo, solo se aplicarán la utopía y la doctrina.

Su objetivo no era «solo» la destrucción. Puesto que Hitler consideraba que el «espacio oriental» estaba «desolado y vacío», quiso diseñarlo a su propia discreción, sin ninguna consideración hacia su pasado o hacia los que realmente vivían allí. Más bien, veía en esa tierra el futuro de los alemanes o, en efecto, de la totalidad de la «raza germánica». Era como si un niño malo quisiera organizarlo todo de nuevo: cambiaría de lugar a los pueblos, los destruiría, trasladaría, «los enviaría al norte» o los transformaría en lacayos, con total desprecio por todos los afectados. Incluso la historia del siglo XX conoce muy pocos casos que se puedan comparar con aquello.

Una característica de las relaciones en la Alemania nacionalsocialista era que el «líder» no estaba solo en todo esto. En efecto, estos juegos de guerra ultra secretos fueron sometidos primero a examen dentro del círculo de protección del poder que se había acercado a los centros de liderazgo del Reich. Allí, sin embargo, había suficientes «especialistas» que, con un celo fácil de reconocer, tradujeron los enloquecidos proyectos de Hitler en instrucciones muy concretas. Aquí se hizo menos uso de su entorno, sino (y aquello no hizo más que empeorar las cosas) de auténticos especialistas: funcionarios ministeriales, del partido, oficiales de Estado Mayor, científicos, diplomáticos y algunos industriales. Al final, en los mapas imaginarios de este «planificador de espacios», el «gran imperio germánico de la nación alemana» debía extenderse desde la costa atlántica hasta las estribaciones occidentales de los Urales. Su núcleo lo constituía el Gran Reich Alemán, expandido en el oeste por partes sustanciales de Francia y, en el este, por Bohemia, Moravia y toda Polonia. Pero como base imperial de este núcleo de poder no se preveían los estados vasallos en occidente o en los Balcanes, sino el «Comisariado del Reich» —enormes extensiones en Escandinavia, pero sobre todo «en el este»: Ucrania, Ostland (la antigua Bielorrusia y el Báltico), Moscovia y el Cáucaso.

Lo que aquello significaba para las personas que vivían allí lo insinuó el «Plan General del Este». Encargadas en 1940 por el Reichsführer SS Heinrich Himmler, estas planificaciones representaban la gran propuesta para la futura política de ocupación alemana en Europa Oriental. Querían empujar hasta Siberia a 31 millones de eslavos, si se diera el caso también a 51 millones (los planificadores alemanes fueron generosos) de polacos, bielorrusos, ucranianos y checos; abandonarlos allí o directamente «desguazarlos». Solo deberían quedarse atrás un resto «susceptible de germanización» y los potenciales esclavos para trabajar. Himmler había anunciado anteriormente que estas «etnias extranjeras» debían aprender «que es un mandamiento divino obedecer y ser fieles a los alemanes, ser diligentes y honestos». Los «colonos» previstos, entre 5 y 12 millones de «germanos», que quisieran alistarse en el Reich, pero también en el resto de Europa, serían considerados señores. Con la ayuda de un gigantesco sistema de 39 grandes demarcaciones militares, innumerables emplazamientos, que estarían interconectados mediante autopistas y ferrocarriles, dominarían la tierra que se protegería hacia el este mediante una gigantesca «muralla».

Por poco realistas que pudieran parecer aquellos monstruosos planes, constituían la base de la política alemana. Si estaban simplemente incompletos o, incluso, si no pudieran llevarse a cabo, apenas importó para que los dirigentes alemanes se tomasen muy en serio aquellos diseños. El problema fue, más bien, que la guerra que iniciaron fue muy diferente de lo que habían esperado originalmente. Esto, a su vez, apunta a un problema central en la historia del nacionalsocialismo. Se trataba de una utopía cuya realización estaba estancada en sus comienzos, por lo que, a menudo, en retrospectiva, resulta difícil reconocer sus objetivos reales. Después de 1945, sus iniciadores también habían hecho mucho para reducir el radicalismo y la inhumanidad de sus intenciones. Pero esa fue exactamente la causa primera de la operación Barbarroja. Que el comportamiento de los alemanes bajo la influencia de la guerra cambiara posteriormente y que hubo una división del trabajo entre los atacantes es una cuestión diferente. En cualquier caso, en el origen se encontraban la ideología y la política, y la conocida máxima de que esta última solo continúa funcionando de una forma diferente durante la guerra y rara vez parece tan justificada como en el caso de «Barbarroja».

Stalin: ideología y estrategia

¿Se dieron cuenta los dirigentes soviéticos, especialmente el dictador soviético Josef V. Stalin (1878-1953), de lo que estaba preparándose en Occidente? Sí y no. Por supuesto, era imposible mantener en absoluto secreto el despliegue de un ejército de millones de personas en las fronteras con la Unión Soviética (y también la cautelosa búsqueda de la diplomacia alemana de aliados para una campaña en el este). Hasta el 22 de junio de 1941, hubo cada vez más advertencias. Sin embargo, cuanto más se intensificaban los indicios de un ataque alemán, más obsesionado permanecía Stalin hasta un punto casi dogmático por el curso de la política exterior que había establecido en su día, y cuyo núcleo en aquel momento era el «Pacto de no agresión con Alemania». ¿Por qué ocurrió así?

En términos de política exterior, desde el comienzo mismo de su existencia, la Unión Soviética se había encontrado en un extraño conflicto. Los bolcheviques habían ganado la revolución y la guerra civil (1917-1921), pero no se habían cumplido sus esperanzas de una revolución mundial. La URSS se había mantenido como el único estado socialista que era soberano, grande, con gigantescas pretensiones ideológicas, pero, de hecho, débil y aislado en un mundo que sentía recelos o incluso reaccionaba de manera hostil ante este experimento político. En vista de los objetivos revolucionarios que los bolcheviques todavía propagaban al resto del mundo, aquello no resultaba del todo incomprensible.

Pero, en realidad, aquello se estaba convirtiendo cada vez más en mera retórica. Desde finales de la década de 1920, tras la consolidación del poder supremo de Stalin, la política exterior soviética comenzó a cambiar su rumbo. Su orientación fundamental de «construcción del socialismo en un país» determinó cada vez más la política exterior de la Unión Soviética. Específicamente, esto significó un retorno a la política de poder de estilo clásico y también un final gradual de su aislamiento internacional. El comienzo de este enfoque lo inició una estrecha cooperación con Alemania (Tratado de Rapallo, 16 de abril de 1922; Tratado de Berlín, 24 de abril de 1926), a continuación, una red de tratados de no agresión con los vecinos inmediatos, como Turquía (1925), Persia (1927) y Afganistán (1931), así como en 1932 con Finlandia, Letonia y Estonia, y, por último, aunque no por ello menos importante, Polonia. Sin embargo, ya en septiembre de 1933, después de su «toma del poder», Hitler promulgó internamente la consigna de que «las relaciones germano-rusas no son prácticas a largo plazo». Como muy tarde, desde el pacto de no agresión germano-polaco de enero de 1934, la política exterior soviética tuvo que reorientarse una vez más. Su base fueron entonces los dos pactos de mutua asistencia con Francia (2 de mayo de 1935) y Checoslovaquia (16 de mayo de 1935). Este «sistema de seguridad colectiva» fue posible gracias a la entrada soviética en la Liga de Naciones en septiembre de 1934 (apenas un año después de la salida de Alemania y Japón) y a la nueva estrategia del Frente Popular, que la Komintern, la Internacional Comunista en Moscú, anunció a todo el mundo en 1935.

Pero, ¿hasta qué punto era realmente sostenible este sistema? La Unión Soviética seguía siendo una extraña en la dura realidad de la política internacional. Solo podía reaccionar a las políticas que trazaban otros poderes. ¿Se garantizaba en efecto su seguridad mediante tratados y resoluciones? La crisis de los Sudetes en el otoño de 1938 pareció reafirmar la casi enfermiza desconfianza de Stalin hacia los odiados países capitalistas. Las potencias occidentales se habían doblegado ante Hitler, mientras que la Unión Soviética no había estado en absoluto involucrada en la resolución de la crisis internacional. ¿No estaba amenazada ahora por un cerco de aislamiento de los Estados capitalistas? ¿Se valdrían quizás incluso de la «Alemania fascista» como cuña contra el primer Estado socialista? El dictador soviético pasó por alto conscientemente que él mismo no había hecho en aquel momento el más mínimo intento de salvar al aliado checoslovaco. Stalin continuaba teniendo la decisiva impresión de que las potencias occidentales deseaban involucrar a Alemania y a su país en una guerra, tal como se apresuró a proclamar públicamente, en marzo de 1939, en el XVIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Cierto era que, en aquel momento, las tensiones internacionales se estaban agudizando; pero todavía no estaba claro cuándo y en qué coyuntura comenzaría la inminente guerra. En cualquier caso, el nerviosismo y el miedo al abandono que sentía Stalin se correspondían con el estado de ánimo del verdadero agitador, el de Hitler, quien, en ese momento, era cada vez más consciente de que a medida que se agravaba la situación, más aislada estaría Alemania en su ataque contra Polonia, algo que era una cuestión decisiva. Aunque el 22 de mayo de 1939 Hitler había concluido con gran estruendo propagandístico el llamado «Pacto de Acero» con el dictador italiano Benito Mussolini, el comienzo de la guerra en septiembre de 1939 confirmaría rápidamente el escepticismo alemán respecto a aquella alianza. La Italia fascista se declaró «no beligerante»; hasta el 10 de junio de 1940, cuando ya casi estaba decidida la guerra contra el vecino francés, Italia no quiso involucrarse en el bando alemán.

Pero, ¿en aquel momento, sobre quién habría sido capaz de construir la estrategia alemana? Aquello, a su vez, puso en juego a Stalin, quien, ni siquiera en los años anteriores, había descartado por completo la posibilidad de una alianza con Alemania. A pesar de que las diferencias ideológicas no podían ser más agudas y las intenciones estratégicas de los dos tiranos eran completamente contrarias, resultaba obvio que sus intereses parecían, no obstante, ser complementarios: Hitler quería tener, eventualmente las espaldas cubiertas; Stalin quería mantener a su país fuera de la gran guerra europea, al menos por el momento. El resultado fue, después de todo tipo de pruebas y tribulaciones de la diplomacia internacional, el pacto de no agresión germano-soviético del 23 de agosto de 1939, que de repente puso patas arriba toda la política internacional. El protocolo adicional, absolutamente secreto, en el que Europa Oriental se dividía abierta y brutalmente entre las dos dictaduras, correspondía a otro deseo de Stalin; quería aprovechar el momento y, mediante ganancias territoriales más o menos veladas, enlazar con las viejas ambiciones hegemónicas del imperio zarista.

De hecho, al principio pareció que el plan de Stalin funcionaba. Tal como se esperaba, entre Alemania y las potencias occidentales estalló la guerra que, inicialmente, paralizó a ambos bandos. Mientras tanto, la Unión Soviética pudo extender poco a poco sus fronteras hacia el oeste, sin que aquello le involucrase en un conflicto realmente peligroso: en rápida sucesión, las tropas soviéticas ocuparon el este de Polonia (17 de septiembre-6 de octubre de 1939), a continuación los tres estados bálticos (15 y 17 de junio de 1940) y, finalmente, con Besarabia y el norte de Bucovina, la parte oriental de Rumania (28 de junio-1 de julio de 1940). E incluso en la Guerra de Invierno contra Finlandia (30 de noviembre de 1939-12 de marzo de 1940), la Unión Soviética pudo finalmente «recuperar» partes del sudeste de Finlandia (Carelia occidental).

No era solo el botín territorial; eran también los, para Stalin, sorprendentemente rápidos éxitos alemanes que, desde su punto de vista, aconsejaban ante todo no enemistarse bajo ninguna circunstancia con los poderosos aliados occidentales. También por eso se amplió aún más la cooperación entre los archienemigos de antaño; el 28 de septiembre de 1939 siguió un tratado fronterizo y de amistad, el 11 de febrero de 1940 un tratado económico, y el 10 de enero de 1941 otro acuerdo comercial. Los enormes suministros de la Unión Soviética al Reich (en 1940-1941 ascendieron a un valor total de 618 millones de marcos por un contravalor de productos alemanes que ascendió a 532 millones) eran indispensables para el esfuerzo bélico. Hasta el último momento, rodaron hacia el oeste trenes de mercancías soviéticos. En otras palabras, sin petróleo soviético, los tanques alemanes apenas habrían llegado a las afueras de Moscú en 1941.

Desde el punto de vista militar, el bando soviético también intentó al principio provocar lo menos posible. En cualquier caso, los oficiales del Estado Mayor alemán registraron con mucha precisión que «no había signos de actividad rusa hacia nosotros». En aquel momento, los militares alemanes no se sentían amenazados por el Ejército Rojo; apenas se consideraba un enemigo al que tomarse en serio. Por lo tanto, al menos en el verano de 1941, ni siquiera se puede decir que la Wehrmacht fuera a evitar la amenaza de un ataque soviético mediante un golpe preventivo. Por supuesto, esto no debería oscurecer el hecho de que también Stalin perseguía objetivos imperialistas que, en parte, apuntaban al mismo centro de Europa. Pero solo se harían realidad más tarde, si la Europa capitalista se hubiera agotado una vez más en una nueva guerra mundial. Solo entonces, según Stalin en 1925, es decir, de manera similar a una etapa temprana de su antagonista alemán, la Unión Soviética «intervendría en el último momento para imponer su peso decisivo en uno de los platos de la balanza».

___________

Título: Operación Barbarroja. Autor: Christian Hartmann. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: