Ojos de rana

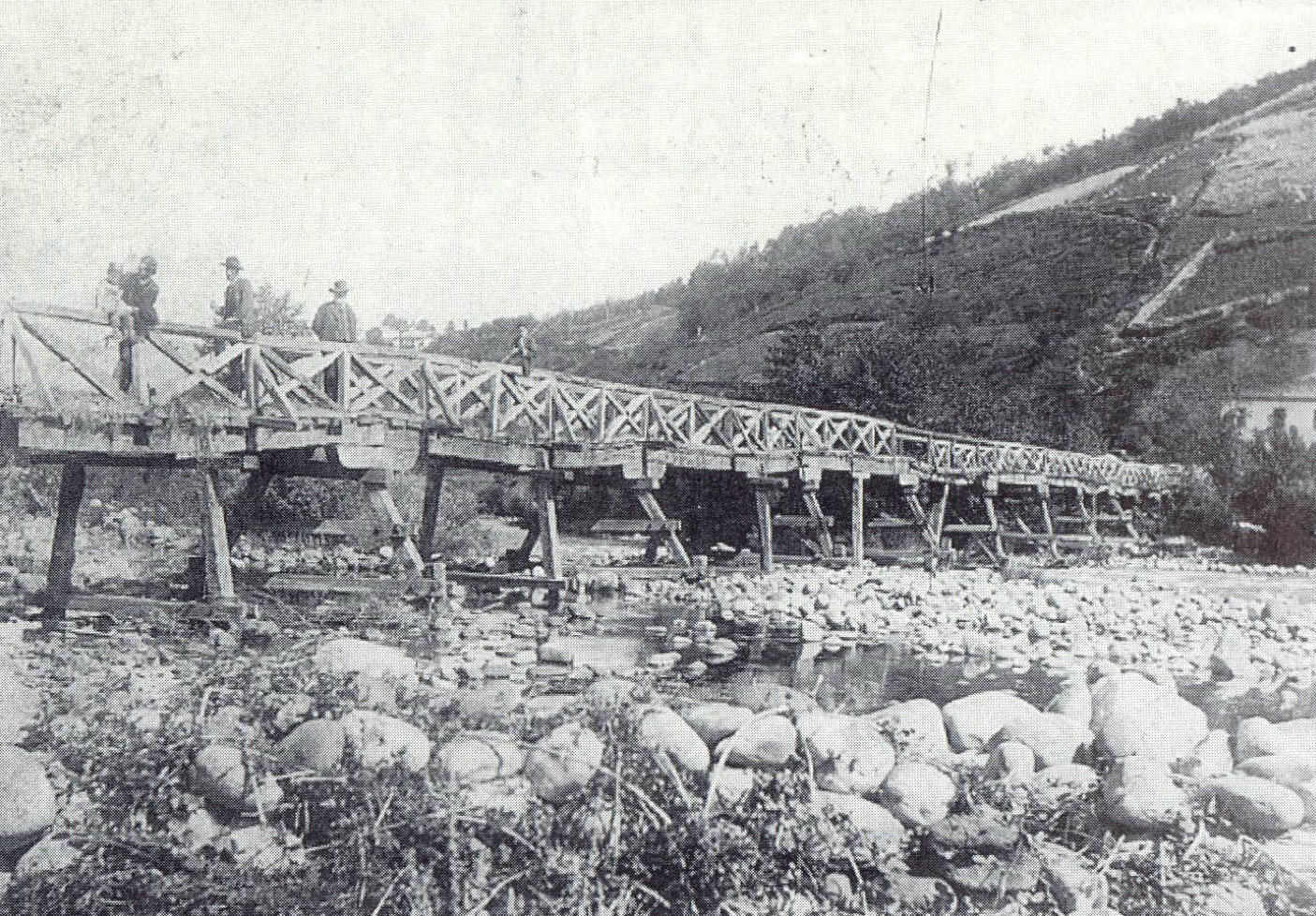

Asisto al concierto con el que el coro El León de Oro presenta su nueva temporada y me sorprende que, en su interpretación de «Chalaneru», una de las canciones más emblemáticas del acervo tradicional asturiano, sustituyan el término «xana» por «dama». Al parecer, el cambio se explica por una fidelidad encomiable a la partitura: la versión que cantan se corresponde con la armonización que hizo Julio Domínguez a mediados de la década de 1960, una época en la que no era raro que se castellanizaran ciertos términos asturianos al entender que éstos no gozaban de una inteligibilidad o una elegancia que justificara su pronunciación ante grandes públicos. Tras los bises, animo al director de la formación a que se permita la licencia de corregir al responsable de la transcripción. No se trata de un capricho ni de una veleidad chovinista: la letra habla de una barca que navega por el río Nalón, y las xanas son unos de los seres más idiosincráticos de la mitología asturiana: mujeres de extrema belleza, primas hermanas de las sirenas nórdicas, que habitan en las fuentes y los ríos y cuyo canto embelesa de tal forma a los hombres que éstos no pueden resistir la tentación de abandonarlo todo, irse con ellas y, en consecuencia, perecer ahogados. Poco después le comento esto mismo a Luis Rodríguez-Ovejero, quien me descubre que Joan Baez grabó en su disco Gracias a la vida (1974) una versión del «Chalaneru» que lleva por título «Paso río» y que busco en el ordenador nada más llegar a casa. Se trata de una adaptación curiosa de la primera estrofa del «Chalaneru». No hay aquí barcas ni barqueros, pero sí una mujer que lava la ropa en el río y goza de un extraordinario poder que le permite envenenar las aguas sólo con verter sobre ellas la mirada de sus «ojos de rana», lo que la convierte en una especie de remedo terrestre de las hermosas y temidas xanas. Indagando un poco, descubro que la autoría de la letra no corresponde a Baez, sino que se trata de una versión del «Chalaneru» que, en tiempos, se cantaba en determinados pueblos de León y Cantabria, seguramente limítrofes con las tierras asturianas, adonde viajarían en boca de comerciantes lavianeses que se aproximarían por aquellos pagos en busca de fortuna. Sería ese mismo deambular el que propició que el viejo canto cruzara todo un océano y terminase desembocando en algún lugar de los Estados Unidos, donde tuvo que llegar a oídos de la cantautora —quizá se la cantaba su madre en la niñez, para arrullarla en la cuna, o tal vez la conocía su padre, cuyo progenitor había sido predicador en Brooklyn, en una congregación de habla española— y causarle una impresión lo suficientemente memorable como para que unos cuantos años más tarde decidiera grabarla en uno de sus álbumes. Es fascinante, pero no extraño: las canciones populares emprenden el vuelo por su cuenta, aterrizan en los parajes más inesperados y o bien se instalan allí, amoldándose a las referencias inmediatas de que disponen sus habitantes, o bien terminan dando con alguien que las acopla a su propia voz y las hace suyas, hasta el punto de independizarse de lo colectivo para quedar fijadas a una personalidad concreta. Un romance que se empezó a cantar en Salamanca cuando el príncipe Juan murió allí en un lupanar, a causa de su conocida afición para meretrices, llegó al noroeste ibérico convertido en una historia de amores frustrados por la muerte cuya protagonista, llamada Teresina, fallecía a la par que su amado. Una añada maravillosa que Eduardo Martínez Torner anotó en 1920 en las páginas de su cancionero, tras escuchársela a una mujer de Cabañaquinta —y que no es en realidad una canción de cuna, sino un mensaje que una madre lanza a su amante, que aguarda tras la puerta, para advertirle de que no entre porque aún está el marido en casa—, acabó dando forma a un poema de José Agustín Goytisolo que después Paco Ibáñez convertiría nuevamente en canción por su cuenta. Hasta qué punto no estaremos repitiendo las palabras que ya dijeron o escribieron otros sin ser conscientes de que, antes de que se nos ocurrieran a nosotros, ya se habían anudado en otras bocas para ejercer su sortilegio. Las chalanas eran embarcaciones de carga que se diseñaron con el objetivo de trasladar el carbón desde las minas de la cuenca del Nalón hasta el puerto de San Esteban de Pravia. Comenzaron a usarse a finales del siglo XVIII y terminaron desechándose al constatar que su uso no hacía más que encarecer el precio del mineral, que empezó a transportarse por vía terrestre, de manera más fiable y económica, con la llegada del ferrocarril. Las viejas chalanas quedaron así relegadas al imaginario colectivo, y quizá fue eso lo que las hizo llegar tan lejos. Quién iba a decir a los esforzados chalaneros que los ecos de su humilde gesta resonarían algún día, aunque fuese con sordina, al otro lado del Atlántico, con el timbre de las xanas transmutado en el fulgor opaco de esos ojos de rana capaces de avinagrar las aguas.

Despedida y cierre

Hace mucho que no veo a José Antonio Mases. Nuestros caminos, que en los últimos años apenas coincidían ya, se cruzaron por última vez antes de la pandemia y ni siquiera hemos llegado a intercambiarnos algún que otro correo electrónico en los tiempos posteriores a los confinamientos y los toques de queda. En nuestros últimos encuentros, me hablaba de una novela que tenía entre manos y a la que, perfeccionista como ha sido siempre, no acababa de dar la puntilla. Pese a que le pedí que me enviara el manuscrito en curso para echarle un ojo, nunca quiso hacerlo porque Mases ha sido siempre un escritor sabio y discreto, de esos que no dan por finalizada una página hasta que sienten que cada palabra encaja sin fisuras en la estructura textual que la contiene. Descubro que al fin ha conseguido llevar su empeño a buen puerto cuando, en pleno trajín matinal, echo un vistazo distraído al escaparate de una librería y me encuentro, expuesto en lugar de privilegio, un ejemplar recién desempacado de la novela en cuestión, que entro a comprar de inmediato. La Casa (Trea) es una metáfora en sí misma, una alegoría en la que un edificio actúa de testigo impasible de cuantas vidas van aconteciendo entre sus muros. Peripecias cotidianas —anodinas unas veces, excepcionales otras, sugerentes siempre— que se van anudando en el tiempo, una sucesión de encuentros y desencuentros que terminan por dibujar una panorámica de la vida en su vertiente más cruda y más directa, aquella que atañe a las relaciones entre las personas y explora a tumba abierta sus luces y sus sombras. Resulta paradójico, o quizá no lo sea tanto, que la página con la que se abre el libro —y que ni siquiera forma parte de la narración, a la que antecede y dota de un marco que inevitablemente acentúa su vocación crepuscular— constituya, en realidad, su conclusión más definitoria, y también amargo para quienes aguardamos con expectación cada nueva obra de Mases: «Con esta novela pongo punto final a mi aventura literaria. Gracias a todos. Adiós.» La tristeza que provocan esas dos líneas obtienen consuelo en la constatación de una certeza: aún hay quienes saben cómo y cuándo retirarse, y hacerlo con elegancia.

Políticos que leen

Cuando se anunció, hace unos meses, que José Luis Rodríguez Zapatero publicaría en otoño un ensayo sobre Borges, no faltaron quienes aprovecharon la coyuntura para hacer chistes zafios o afearon que un expresidente del Gobierno empleara su tiempo en esas cuestiones, supongo que porque la literatura les parecía un asunto demasiado frívolo como para atraer la atención de quien fue una de las más altas personalidades del Estado. El libro, No voy a traicionar a Borges (Huso), salió hace una o dos semanas y aún no lo he leído, pero sí dedico atención a la entrevista que Miguel Munárriz hace a su autor en Zenda y de la que, a priori, cabe valorar la honestidad: no se vanagloria Zapatero de hacer aportaciones memorables al corpus borgiano, sino que se limita a mostrar su satisfacción por haber dado curso a una vocación más íntima, la de formalizar el agradecimiento que, según su entender, debía al escritor argentino por tantas horas de felicidad lectora. Puedo estar de acuerdo en algunas cosas y asumir otras —no el primer puesto que atribuye a Quevedo en el canon literario español, yo ese lugar se lo adjudico a Cervantes, a quien debemos nada menos que la invención de un género literario y su exploración hasta las últimas consecuencias—, pero me reconforta el apasionamiento tranquilo y lúcido que exhibe el expresidente por la literatura. Se me ensombrece el ánimo, en cambio, cuando Munárriz sugiere que los máximos mandatarios deberían poner más énfasis en la defensa del saber y Zapatero le habla de las precauciones que tuvo que adoptar en ese aspecto: «Siempre me sentía casi con temor a hacer alguna aproximación a la cultura», dice, «porque automáticamente era denostado, acusado de intrusismo, de pretenciosidad, cuando no de «quién te habrá escrito eso».» Pone un ejemplo concreto del que conservo memoria: cuando en su primer discurso como líder del PSOE en el debate del estado de la nación, años antes de que llegara al Gobierno, defendió la necesidad de que España planificara un programa cultural digno para conmemorar, en 2005, el cuarto centenario de la primera parte de El Quijote, el choteo por parte de la derecha, entonces en el poder, fue monumental. «Mira qué cosas le preocupan», venían a decir, «con la de asuntos verdaderamente importantes que hay sobre la mesa». El desprecio que muestran no los políticos, sino determinadas ideologías, por todo cuanto atañe a la cultura no es cosa del pasado: acusan al cine español de vivir a costa de las subvenciones los mismos que no dejan de pedir fondos públicos para evitar la desaparición de la tauromaquia, y critican unas becas para propiciar la internacionalización de los creadores quienes ven con buenos ojos que una presidenta autonómica financie con fondos públicos una gira estrambótica e inane por los Estados Unidos. Hace relativamente poco, el actual presidente del Gobierno recomendó una lista de lecturas en la que figuraban los sonetos de Lope de Vega, y no pocos le saltaron al cuello, aún no entiendo bien por qué. Se da un fenómeno curioso en este país nuestro: nadie pone el grito en el cielo cuando un político reconoce o da a entender que entre sus aficiones no se encuentra la lectura; en cambio, irritan mucho los políticos que leen.

En Mexico aún cruzamos algunos ríos en el chalán: https://dem.colmex.mx/ver/chal%C3%A1n