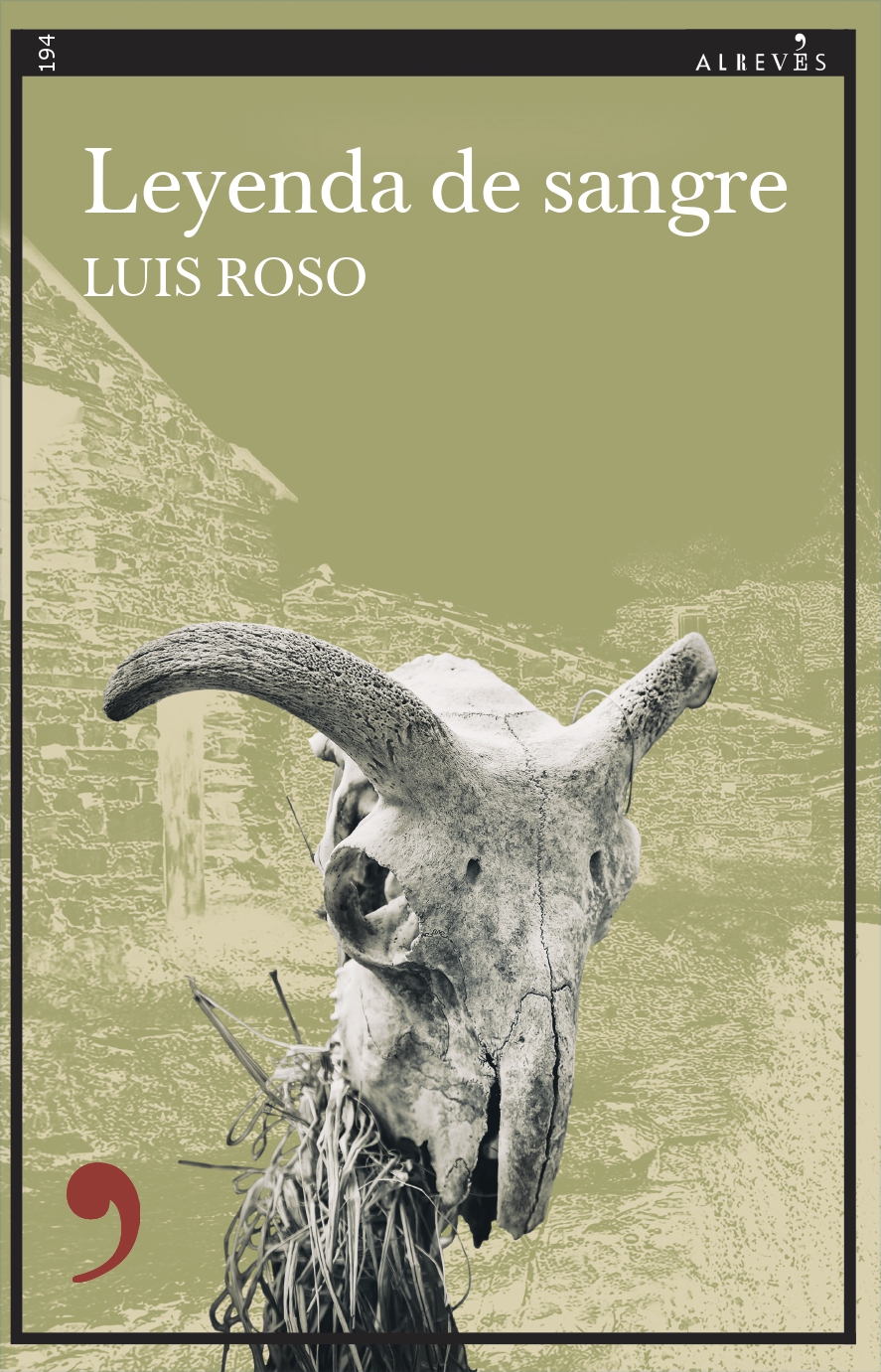

En junio de 1922, el rey Alfonso XIII visitó la comarca extremeña de Las Hurdes en un viaje que tenía como objetivo promover inversiones y terminar con la “leyenda negra” de una comarca históricamente pobre, aislada y sobre la que se contaban todo tipo de barbaridades acerca de la naturaleza degenerada de sus habitantes; solo dos años antes, en 1920, una niña había sido asesinada salvajemente en lo que parecía ser un ritual de sanación dictado por una bruja o curandero de la zona. Estos dos hechos reales se funden con las leyendas y costumbres hurdanas en la nueva novela de Luis Roso, que se publica el 16 de junio en la editorial Alrevés.

A continuación reproducimos las primeras páginas de Leyenda de sangre.

******

Capítulo uno

—Estamos buscando a Cristo.

El anuncio del guardia ni siquiera generó las burlas que este quizá se había temido. Los pocos parroquianos que levantaron la mirada al escucharlo lo observaron con indiferencia. Allí abajo, en aquel sótano oscuro y cargado de humedad, probablemente nadie iba a dejarse intimidar por un par de uniformes. De hecho, fueron los guardias los que vacilaron unos instantes antes de bajar las escaleras. De poco iban a servirles las amenazas o las porras si iniciaban un altercado en aquel lugar, con aquella gente.

—Buscamos a Cristo —insistió el guardia de más edad, que, sin embargo, y pese al grueso bigote que le ocultaba el labio superior, no pasaría de los treinta años.

—¿Han mirado a ver si lo encuentran allá, en la iglesia?

La burla del tabernero, un sujeto rollizo llamado Pedro Castro, bien conocido por las autoridades de la ciudad y que lucía una repulsiva oquedad morada en el lugar de su ojo derecho, provocó algunas risas desganadas en la concurrencia. La basílica de San Francisco el Grande quedaba a apenas trescientos metros de su taberna.

—Nos han dicho que lo encontraríamos aquí —repuso el guardia, casi en tono de disculpa.

—¿Quién os ha dicho eso?

La voz vino del fondo de la sala, desde una mesa que la débil lámpara del techo apenas alcanzaba a alumbrar. El hombre estaba solo, fumando un pitillo. Los guardias se acercaron hasta él, aunque se detuvieron en seco cuando este se lo ordenó con un gesto de su mano.

—¿Me buscan para llevarme preso? —preguntó.

—No —respondió el guardia, en un susurro.

—Entonces, ¿qué queréis de mí?

—Nos mandan para acompañarlo al Gobierno Civil.

—¿El gobernador les ha mandado a buscarme?

—No. Ha sido el jefe.

—¿Su jefe? ¿Ramón?

—Don Ramón, sí.

—Ramón es un viejo amigo, pero hace algún tiempo que no trato con él. ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? ¿Es que me tiene vigilado?

—No sabría decirle.

—Bueno, es normal. Un jefe de policía tiene que saber lo que se cuece en su ciudad. ¿Y les ha dicho Ramón para qué me buscan en el Gobierno Civil a estas horas?

—No. Solo nos ha dicho que vengamos a buscar a un hombre llamado Cristo y lo llevemos para allá.

—Un hombre llamado Cristo… Pero yo no me llamo Cristo, aunque a nadie le importe un rábano.

Cristo apuró el pitillo y arrojó la colilla dentro de la jarra de vino vacía que había en la mesa. Al ponerse en pie, los guardias comprobaron que, tal y como habrían supuesto por su vozarrón, era un tipo alto y corpulento: superaba en más de una cabeza de altura y dos arrobas de peso a cualquiera de los presentes. Tendría alrededor de cincuenta años, pero conservaba el cabello moreno, sin apenas canas, salvo en la barba, esta sí salpicada de mechones blancos, y que no llevaba recortada ni perfilada, sino sencillamente dejada crecer a su aire por espacio de varios días. Vestía un gabán oscuro, de paño quizá demasiado fuerte para la época del año, y bajo este una camisa blanca, desabotonada en la parte superior.

—Venga, vámonos —ordenó Cristo, colocándose su sombrero negro de ala corta e invirtiendo los papeles respecto a los guardias, como si fuera él quien los llevara detenidos.

Los guardias lo precedieron hasta la salida, y lo precedieron también durante los diez minutos de trayecto a pie hasta la plaza de la Villa. Las calles estaban empapadas por la lluvia que había caído de manera constante todo el día, y que solo había amainado hacia el atardecer; a pesar de eso, había bastante animación, como si todo el mundo hubiera estado esperando a que escampara para salir.

En el centro mismo de la plaza de la Villa, ataviado con un uniforme azul idéntico al de sus subordinados, salvo por la ausencia de correajes, les aguardaba el jefe de la Policía de Madrid, Ramón Fernández-Luna.

—¿Cómo te va la vida, Cristo? —preguntó, tendiéndole una mano.

—No tan bien como a ti, Ramón, eso seguro —respondió Cristo, estrechándosela.

El jefe de la Policía de Madrid rondaría los sesenta años, era más bien bajo y lucía una barba negra y densa que a esas alturas podía considerarse una seña de identidad. Ramón era, con bastante diferencia, el detective más conocido y aclamado del país: había resuelto —mediante la aplicación de técnicas y protocolos de investigación novedosos, muchos de uso común en el extranjero— algunos de los crímenes más complejos y pintorescos ocurridos en España en las últimas décadas.

—Yo te veo bien —dijo Ramón—. Más viejo, pero eso no tiene remedio.

—Sí lo tiene —repuso Cristo—. Solo que el remedio para la vejez es la muerte.

—Entonces tú y yo andamos cerca de curarnos.

—Habla por ti, a mí aún me queda correa para rato.

Ramón despidió a los guardias con un gesto de su mano y conminó a Cristo a seguirlo.

—¿A santo de qué me sacáis de la tasca a media borrachera? —preguntó este.

—Enseguida lo sabrás.

El palacio de Cañete, sede del Gobierno Civil, era un edificio anexo al ayuntamiento y de estilo renacentista, como tantos otros del centro de Madrid. También como tantos otros, tenía una fachada sobria, de ladrillo visto, que apenas llamaba la atención del transeúnte que pasaba por delante. La entrada principal estaba en la calle Mayor, a pocos metros de la plaza de la Villa. El jefe de policía abrió la puerta con una llave que sacó de un bolsillo del uniforme.

El palacio no era mucho más opulento en su interior. En general, y aunque había algunos cuadros, alfombras o estatuillas de diversas épocas y estilos decorando los pasillos y estancias de paso, transmitía una impresión burocrática, de impersonalidad. En ese aspecto, distaba enormemente de otros edificios históricos del centro, como la vecina Casa de la Villa —la sede del ayuntamiento— o el Congreso de los Diputados, de mayor valor artístico. El motivo de este agravio comparativo quizá fuera que el Gobierno Civil de Madrid era, hasta cierto punto, un organismo de carácter difuso, sin unas funciones claras. En el resto de provincias los gobernadores civiles ostentaban un poder que emanaba del Gobierno de la nación española; eran el brazo con el que ese Gobierno se hacía patente en los rincones más remotos. Pero en Madrid esa función se antojaba incongruente o innecesaria, toda vez que se trataba de la capital del Reino.

—Lo más bonito es el jardín —apuntó Ramón, mientras caminaban a toda prisa; nadie les salió al paso, unas pocas lámparas encendidas les iban marcando el camino—. Pero no creo que tengamos tiempo de verlo.

—¿El jardín donde se aparecen los espíritus? —preguntó Cristo.

—Se aparecen por todas partes, no solo en el jardín —repuso Ramón—. Pero no son espíritus, sino un espíritu. Uno, en singular. El de un cura al que, siendo inocente, condenaron a muerte por asesinar al dueño del palacio.

—Sí, conozco la historia. ¿Tú lo has visto alguna vez?

—Yo no creo en esas pamplinas, y los espíritus solo se aparecen a quienes tienen interés en verlos. Además, ya sería mala suerte que me fuera a dar de bruces con el cura fantasma la primera vez que vengo al Gobierno Civil de noche.

El despacho del gobernador, a donde se dirigían, estaba en la primera planta. Cristo conocía su nombre por los periódicos, pero jamás había visto una fotografía suya. Nada más entrar al despacho —el jefe de policía abrió la puerta tras llamar suavemente, sin esperar respuesta—, Cristo descubrió que, para su sorpresa, el gobernador era unos quince o veinte años más joven que Ramón y que él mismo. No era un chiquillo, ni mucho menos, pero escasamente habría cumplido los cuarenta, una edad más que adelantada para su cargo.

—Señor Cristo, un gusto conocerlo —lo saludó el gobernador, invitándolo con la mano a tomar asiento en una butaca frente a su escritorio, pero sin levantarse a recibirlo ni tenderle la mano—. Mi nombre es Eloy Bullón.

El gobernador era un hombre grueso, de cabellera abundante y bigote también abundante con las guías vueltas hacia arriba. Sobre la nariz llevaba unos quevedos redondos de alambre, y vestía un traje negro, con corbatín blanco, que le daba cierto aire clerical.

—Don Valerio Lubián, a su servicio —dijo este, sentándose y retirándose el sombrero, que a falta de percha dejó sobre su regazo.

El gobernador miró a Ramón, que se había quedado de pie junto a la puerta, como para pedirle cuentas acerca de la identidad de la persona que tenía delante.

—Valerio es el hombre al que informalmente conocemos como Cristo —explicó el jefe de policía.

—¿Se refiere a un alias, como los miembros del hampa? —preguntó el gobernador.

—No, no. Ni mucho menos, don Eloy. De ser un hampón no lo habría traído a su presencia, claro que no. Cristo es un sobrenombre que le pusieron en el Ejército, hace muchos años.

Ramón miró a Cristo, como para indicarle que interviniera. Pero no tuvo ocasión: el gobernador parecía satisfecho con la explicación, y pasó adelante.

—Bien, tanto da cómo lo llamen a usted, lo que importa es que nos sea de utilidad.

—Procuraré serlo —dijo Cristo—, aunque dependerá de lo que esperen de mí.

—Por lo pronto, esperamos que sepa ser discreto.

—Eso va por descontado. El señor jefe de policía puede dar fe de mi discreción.

—Soy consciente. De no ser por su aval no estaría usted aquí. Es él quien lo ha recomendado.

Cristo se volvió a Ramón para agradecerle la confianza con un gesto de su cabeza.

—Se trata de un asunto sumamente delicado —continuó el gobernador—, y que por esto mismo no debe dejarse en manos de la Policía, ni de la Guardia Civil, ni de la justicia ordinaria, sino en manos de alguien ajeno al aparataje del Estado, ¿me sigue usted, señor Cristo?

—¿Hay que matar a alguien?

El gobernador dio un respingo en su asiento. Cristo había formulado la pregunta con naturalidad, como si preguntara una dirección en la calle.

—A nadie —respondió el gobernador, haciendo un esfuerzo evidente por mostrarse indignado—. No es eso, por Dios.

—Mejor —repuso Cristo—, porque si hay algo que no me gustaría es matar por orden del Gobierno. Lo haría si me pagaran lo suficiente, qué remedio. Pero es algo que en principio me repugnaría.

El gobernador miró de nuevo al jefe de policía, como si dudara de la cordura de aquel hombre y, por extensión, de quien lo había traído.

—Valerio, a menudo, es un poco brusco —lo excusó Ramón—. Y más cuando ha bebido alguna que otra copilla. Pero llegada la hora de la verdad, es de los que saben comportarse, no es ningún salvaje. Ahí donde lo tiene, es un hombre bastante culto, aunque no le guste aparentarlo. Y me consta que hasta es un buen lector.

—Si usted lo dice, tendré que creerlo —repuso el gobernador.

Cristo estuvo tentado de corregir a su amigo: él no se consideraba culto, ni mucho menos, y hacía mucho que ya no era buen lector. Por descontado, no tenía estudios: ni siquiera había pisado jamás una escuela. De hecho, había aprendido a leer muy tarde, al entrar en el Ejército, como tantos otros jóvenes reclutas. Era cierto que había recuperado parte del tiempo perdido aficionándose primero a leer la prensa y más tarde todo tipo de libros, aunque jamás leyó siguiendo ningún orden ni buscando una formación concreta: tanto le daba una novelita de aventuras como un manual de táctica militar, leía cualquier cosa que cayera en sus manos. Sin embargo, con los años, sobre todo al notar cómo su vista empeoraba en distancias cortas, había abandonado casi completamente la lectura por placer. Leía los periódicos lo justo para mantenerse al día, poco más.

—En fin, no se trata de matar a nadie —insistió el gobernador, dirigiéndose de nuevo a Cristo—. Aunque eso no quita que su empeño vaya a ser peligroso, y que, en determinadas circunstancias, pudiera usted verse empujado a emplear la violencia, lo que siempre acarrea el riesgo de que se produzca un desenlace fatal.

—Entonces no iba yo tan desencaminado —dijo Cristo, quien a continuación, sin pedir permiso, puesto que la estancia olía fuertemente a tabaco, sacó de uno de los bolsillos de su gabán una pitillera de cuero, y de esta un cigarrillo ya liado. El propio gobernador, en una repentina muestra de cortesía, se reclinó sobre la mesa y se lo encendió con un mechero de gasolina que apareció en su mano como por arte de magia; tal vez lo había tenido ahí todo el rato mientras conversaban. Cristo también usaba mechero en lugar de fósforos, pero el suyo era uno corriente, de los de yesca y pedernal.

—¿Conoce usted Las Hurdes, señor Cristo?

La pregunta lo pilló desprevenido, y Cristo no acertó a contestar hasta pasados unos instantes.

—¿Las Hurdes? —dijo, tras la primera calada—. ¿Las de Extremadura?

—No hay otras, hasta donde yo sé.

—No, no las conozco. Quiero decir, las conozco por lo que se comenta últimamente en los periódicos, lo de que es un agujero de miseria donde las personas viven como animales, pero nada más. Creo que hasta me costaría situarlas en el mapa.

—No se apure. A casi todos les ocurre lo mismo. De Las Hurdes se está hablando bastante en estas fechas, como usted bien dice, pero no todos saben dónde quedan, y son muchos menos los que alguna vez las han visitado. Tampoco son muchos los que se preocupan realmente por lo que allí sucede, salvo por aquello que pueda usarse para atacar al rey y a su Gobierno.

El gobernador abrió un cajón del escritorio y sacó un documento que Cristo intuyó que era una hoja de periódico. Antes de entregársela, el gobernador añadió:

—Yo sí conozco Las Hurdes, y además muy bien, de ahí que haya sido el escogido para informarle a usted de la cuestión que nos ocupa. Desde hace varias legislaturas soy diputado en el Congreso por el distrito de Sequeros, en la sierra de Francia, limítrofe con Las Hurdes, y fui además uno de los ideólogos y participantes, hace ya catorce años, del primer Congreso Nacional de Hurdanófilos, que se celebró en Plasencia en 1908. Por tanto sé mejor que nadie, por mi propia experiencia, que no todo lo que se cuenta de aquel lugar es cierto. Aunque también sé que una parte sí lo es. La comarca no está habitada por bárbaros, pero las condiciones de pobreza en que viven algunos hurdanos de los enclaves más remotos suponen un auténtico baldón para el buen nombre de nuestro país.

El gobernador desplegó sobre la mesa el documento, que efectivamente era una página de prensa de aquel mismo día, domingo 11 de junio de 1922. La giró para que Cristo pudiera leer el titular. Este tampoco habría podido leer más aunque hubiera querido sin antes acercarse la hoja a la cara o doblarse sobre la mesa. El titular decía: «Próxima visita del rey a Las Hurdes».

—La noticia se está dando a conocer en estos días —continuó el gobernador—, aunque todavía no se han hecho públicos los detalles del viaje. Desde que el pasado día 1 de junio se abordara en el Congreso la calamitosa situación de Las Hurdes, a cuenta de un viaje del doctor Gregorio Marañón a la comarca en el mes de marzo, era evidente que el rey no tendría otra opción que viajar allí para acallar las críticas que ya comenzaban a arreciar entre los republicanos y otros sectores políticos. Alfonso XIII posiblemente conseguirá con su viaje cambiar el sentir popular al respecto: ya se habla en los periódicos de las inversiones y obras públicas que se acometerán en años venideros. Las Hurdes, que ahora mismo están en el centro del debate público, y que amenazaban con convertirse en otro problema más para la estabilidad de la nación, serán un tema que se zanjará para siempre en cuanto se publiquen los artículos e instantáneas de la visita real. Supondrá un vuelco en positivo para la imagen del rey y la de todo el Gobierno.

—Una maniobra de propaganda muy bien pensada, a lo que parece —apuntó Cristo.

El gobernador, aunque por la mueca que hizo era obvio que no aprobaba aquel comentario, no replicó nada y siguió adelante con su exposición.

—Sin embargo —dijo—, ha surgido un problema que podría dar al traste con el proyecto del viaje, obligando a retrasarlo o incluso a suspenderlo. Y es ahí donde nos gustaría contar con usted, señor Cristo. La misión que voy a encomendarle, o que va a encomendarle la nación española en su conjunto a través de mí, mejor dicho, es estrictamente confidencial, y de su éxito dependerá que el viaje del rey a Las Hurdes se lleve o no finalmente a cabo.

—Soy todo oídos.

El gobernador, sobrepasando quizá ciertos límites de histrionismo, se puso en pie y rodeó el escritorio hasta situarse junto a Cristo. Inclinándose sobre él, casi en susurro, como si en lugar de una tarea en favor del rey y del Gobierno le fuera a revelar una conspiración en su contra, dijo:

—Hace cuatro días fue asesinada una niña en una aldea de Las Hurdes. El asesinato se produjo de una manera absolutamente atroz, inhumana. Tanto, que me resisto a ser yo quien le refiera los pormenores de viva voz. Enseguida le haré entrega de unos documentos donde consta el estado en que se encontró el cuerpo, así como el resto de detalles que se conocen en torno al suceso.

_____________________

Autor: Luis Roso. Título: Leyenda de sangre. Editorial: Alrevés. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: