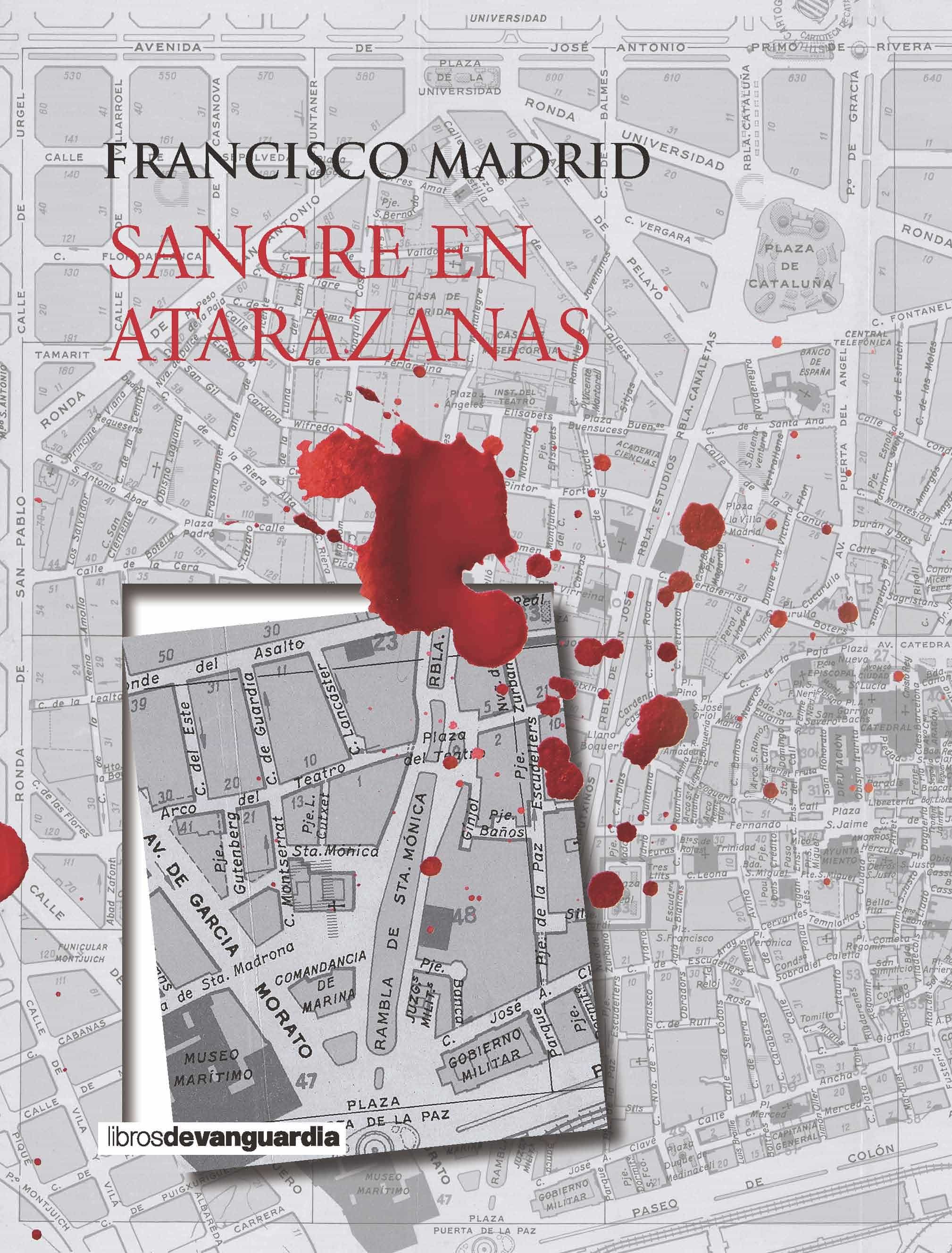

Libros de Vanguardia recupera Sangre en Atarazanas, el libro que dio nombre al Barrio Chino barcelonés. Este best seller de los años veinte es una crónica de la zona portuaria de Barcelona, entre la Rambla y el Paralelo, sacudida por los conflictos sociales, hormigueante de la vida menuda de pequeños traficantes, taberneros y prostitutas.

El autor, Francisco Madrid (Barcelona 1900 – Buenos Aires, 1952) fue una figura fundamental de la bohemia anterior a la Guerra Civil. En este libro, basado en sus crónicas para la revista El Escándalo, utilizó las técnicas del periodismo de investigación y de infiltración. Sangre en Atarazanas hace de Paco Madrid un pionero indiscutible del periodismo narrativo español, en la línea de sus coétaneos Josep Pla o Manuel Chaves Nogales.

Esta recuperación editorial pone orden a los textos de Sangre en Atarazanas, los amplía con una serie de reportajes inéditos sobre la trata de blancas, y aporta un conjunto de imágenes del gran fotógrafo de la época Gabriel Casas i Galobardes. La edición ha corrido a cargo del crítico e historiador literario Julià Guillamon, con prólogo de Sergio Vila-Sanjuan.

Zenda adelanta un capítulo de Sangre en Atarazanas.

SANGRE EN ATARAZANAS

La muerte en el lupanar

A las once de la mañana de otros días nadie perturbaba el silencio en el interior de aquella casa de Santa Madrona; dormían apaciblemente las prostitutas, las amas y las criadas, y la pianola enmudecida guardaba en su vientre el rollo de un fox. La mañana da un color especial a las casas de lenocinio edificadas frente a las rejas de Atarazanas. Entra el sol por las ventanas largas y estrechas, y su columna de polvo se dirige a unas litografías con escenas de óperas que se mantienen en la pared. Hay un gato que duerme sobre una silla, y un ejemplar de La Vanguardia caído en el suelo junto a la puerta espera el lector anónimo que lo recogerá. Sobre el cristal del espejo —que cubre casi toda una pared— están escritas con blanco de España estas palabras: “La ocupación vale dos pesetas.”

Pero este día, a las once de la mañana, todos los que vivían en el prostíbulo de la Rosa estaban despiertos.

Hasta la madrugada la casa estuvo abierta al público. Los clientes —gente sucia, sin afeitar, con alpargatas y gruesos calcetines de colores vivos— entraron mostrando los ojos agrandados por la estupidez de la lujuria y salieron silbando, después de escupir dos o tres veces, el último couplet. Eran los clientes, zafios obreros del muelle, carreros gruesos y feos y trabajadores del campo cercano a la ciudad; inalterables fumadores de tagarninas, voceadores de reniegos y reidores a grandes carcajadas, con las uñas negras y largas se rascaban el cogote y antes de hacerlo daban un golpecito al sombrero, para echárselo más hacia la frente, y en los labios ennegrecidos por el carbón guardaban una colilla que mordisqueaban.

Los clientes entraban, se sentaban en los divanes y miraban a las prostitutas. Estas se acercaban, sentábanse junto a ellos o sobre sus muslos y les decían:

—Au, anem, c.ll.ns, anem a c.rd.r.

Esta era la suave voz del pecado y la atenta invitación sensual.

Esa noche no fue como las demás. Las mujeres permanecieron junto al brasero. Las sillas eran bajas y las mujeres tenían los pies sobre la madera del brasero, los codos sobre las rodillas y las quijadas sobre las manos cerradas. Las miradas de las prostitutas convergían al brasero; estaban pensativas, y la pupila que de cuando en cuando daba un poco de movimiento, con la pala a la ceniza, exclamaba entre un hondo suspiro:

—¡Señor, Dios mío, Señor!

Entraban los clientes uno a uno. La penumbra obligaba a ir a tientas.

—¡Psch! ¡No gritéis!

—¿Qué pasa ?

—¡Cállate, borracho! Siéntate y calla…

—Pero ¿qué pasa?…

—Res, que en aquest món avui hi som i demà ja no hi som —exclamó una desdichada que de las riberas del Noguera-Pallaresa, en donde sintió el frisson con un trabajador de la Canadiense, cayó en Santa Madrona para toda la vida.

—Caya, mujé, entavía no se ha muerto y ya la das por esaparesía…

—Pero ¿qué pasa?

—¿No lo yes? El ama se está muriendo…

—¡Cristo!

Sentáronse los clientes junto al brasero y demandaron detalles de la enfermedad. Parecía que formaban parte de la familia. Una de las lupanarias explicó:

—El ama empezó a engordar. Todos creímos que eso de engordar era malo, pero no tanto. Cada día engordaba más. Apenas podía andar. Parecía mentira. Necesitaba dos sillas para sentarse, y el señor Pedro tuvo que dejar de dormir en la misma cama porque no cabían los dos. Y eso que la cama es grande. El ama no quería ver a médicos porque decía que es tirar el dinero y que de la misma manera que engordó adelgazaría. Y así han pasado las semanas hasta que ya no se ha podido levantar de la cama de gorda que está. La cabeza queda pequeña, pequeña, junto a las dos tetas enormes. El vientre parece una montaña…

—Quin fenomenu!

—¡Qué horror!

—… el señor Pedro está desesperado. Se va a quedar viudo.

—Pero ¿no ha venido ningún médico?

—Sí. Ayer mandaron a buscar un médico que dijo que la enferma se estaba muriendo y que lo mismo podía hacerlo en seguida que dentro de unas horas.

—¡Tan buena como era! —exclamó una prostituta.

—¡Ya lo creo! —contestó un cliente.

—No encontraréis —dijo otro— un ama tan buena como esta. Os quería como una madre.

—Ezo zí que ez verdá. La zeñá Roza fue pa nosotras una mare abadesa.

—¿Qué, que os queréis ocupar? —preguntó la segunda ama.

Un carrero dió unas palmadas a la Murciana y le dijo:

—Vamos, chica, vamos…

Rita le preguntó a un amigo:

—Que no puges?

—No, no tengo ganas —contestó.

El señor Pedro entró en el salón; el señor Pedro era “el amo”. Era el hombre de la casa. Exactamente no podía descifrarse su edad, pero a juzgar por las condenas que había cumplido debía tener unos 50 años. Tenía casi todo el pelo negro, unos bigotazos furibundos y un tórax peludo como una piel de león. El señor Pedro se pasaba la vida leyendo novelones que compraba en la feria de libros, bebiendo cañas y discutiendo con unos camaradas en el café de los italianos o regañando con las pupilas por si trabajaban poco y comían demasiado.

—¿Cómo se encuentra el ama, señor Pedro?

—Yo que sé. Ahora no se queja. Parece que duerme, y ha pedido al cura.

La segunda ama le dio unas pesetas, y una vez ajustadas las cuentas él le dijo:

—Ves a Santa Mónica y dile al cura que traiga el viático, que ella lo ha pedido.

Corrió la segunda ama hacia la iglesia de la Rambla de Santa Mónica mientras el señor Pedro escuchaba las lamentaciones de las pupilas y de los clientes.

—¡Pobre Rosa!

—¡Pobre ama!

—¡Qué se le va a hacer! La vida es una cadena… Hoy por ti, mañana por mí…

Cuando las lupanarias bajaban de sus ocupaciones, llegábanse hasta la segunda ama, o en su ausencia hasta el señor Pedro, y mientras pagaban preguntaban:

—¿Cómo está el ama?

Después se juntaban al corro para seguir hablando de la enfermedad de la Rosa o de otras enfermedades misteriosas y repugnantes que sabían de oídas por viejas parientas o porque alguna las había oído decir a un antiguo lector de Los Sucesos.

Entre estas pobres bestias de carga, los diálogos espeluznantes suelen ser corrientes…

Entre las pupilas había las caras más grotescas de la vida. Una prostituta que debía de tener más de 60 años y que estaba delgada como un junco; otra, bizca y sevillana; otra, de edad incierta, con la cara cubierta de machetazos; otra, menuda, con cara de idiota, que apenas sabía hablar y que manoteaba groseramente… Al oír lo del viático todas se estremecieron. Parecía como si temieran a Dios. En el fondo, la religión a estas mujeres les infunde más miedo que respeto.

Serían las tres de la mañana cuando la campana sonaba y bajo un palio caminaba un cura viejo que llevaba cuidadosamente un cáliz y una hostia.

Ning-ning. Ning-ning. Ning-ning.

Entraron en el lupanar el cura y el sacristán. Las mujeres, al ver el resplandor de la luz del farol, los trajes lucientes y la cara del cura —la mala cara que ponía el cura, que las miraba con el rabillo del ojo acentuando su seriedad—, se arrodillaron juntando casi la cabeza con el suelo. Subieron al primer piso, en el momento en que se abría la puerta del cuarto de la Murciana y salía esta con una palangana en la mano acompañada del cliente.

El señor Pedro le dirigió una mirada fulminante y le dijo:

—¡Hala, a tu cuarto!

La Murciana, pálida, intensamente pálida, cerró su cuarto y dejó caer la palangana, produciendo un ruido grande al chocar con el suelo. Ella, la pobre lupanaria, cayó desmayada sobre la cama aún deshecha.

En el salón las prostitutas y los clientes charlaban en voz baja. El señor Pedro salió del cuarto de la Rosa en cuanto entró el cura, y poco después salía este… Bajaron las escaleras silenciosamente, volvió la luz del farol, el traje y la cara agria del párroco a producir espanto en el espíritu de las prostitutas…

El ning-ning, ning-ning, ning-ning… se perdió en Atarazanas, y la casa volvió a caer en el silencio. Los clientes se marcharon, y quedaron las pupilas y el señor Pedro junto al brasero, tristes y mudos.

Al filo de la madrugada la segunda ama gritó desesperadamente:

—¡Ha muerto! ¡Ha muerto!

Y, efectivamente, la señora Rosa se había muerto.

A las once de la mañana, volveremos al comienzo, nadie dormía. La casa estaba en actividad. Se había montado un catafalco en medio del salón, y el cadáver del ama estaba metido en una caja de melis enorme. El vientre de la muerta era algo que ofendía y que injuriaba. Una prostituta dijo:

—¡A ver si va a reventar!

Y la otra prostituta bizca y sevillana exclamó:

—Pongámosle un plato e senisa en el vientre. Eso lo jasen en mi tierra la gitana pa que no revienten lo muerto.

Buscaron un plato hondo y lo llenaron de ceniza del brasero. La pupila andaluza lo colocó en el vientre mientras la vieja de 60 años pintaba las mejillas de la muerta con colorete, le daba rojo a los labios y entre los cabellos enlazaba unos claveles para embellecer el cadáver.

A media tarde buscaron una cruz para ponerla sobre el cadáver. No la encontraron. La pupila leridana sin decir palabra se fue a su cuarto, agarró unas tijeras muy grandes y abiertas y en forma de cruz las dejó en el pecho de la muerta. Todas lloraban la muerte del ama, todas la lloraban como si se hubiera muerto su madre.

Por la noche, en un periódico conservador y católico, aparecía una esquela mortuoria de media plana. Cuando se publica una esquela así se tiene derecho a que entre el texto se lea una nota necrológica ensalzando las virtudes del muerto. El periódico católico y conservador de la noche, hablando de doña Rosa… decía así:

“En las extensas relaciones de la familia… ha causado hondo pesar la muerte de la venerable anciana doña Rosa…, esposa de don Pedro…, que ha fallecido habiendo recibido los auxilios espirituales.

Su larga vida fue verdaderamente ejemplar, captándose el afecto y respeto de cuantos tuvieron ocasión de conocerla y apreciarla. Su característica fue el bien y la bondad, y no había mano que se extendiera a su paso que al ser retirada no llevara unas monedas y unas palabras de consuelo.

Esta mañana fue conducido el cadáver a la iglesia parroquial y después al cementerio, figurando en el acompañamiento muchas personas conocidas.

Descanse en paz aquella virtuosa y bondadosa anciana y reciba su desconsolado esposo, don Pedro… y demás familia el testimonio de nuestro dolor por tan irreparable pérdida”.

—————————————

Autor: Francisco Madrid. Título: Sangre en Atarazanas. Editorial: Libros de la Vanguardia. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: