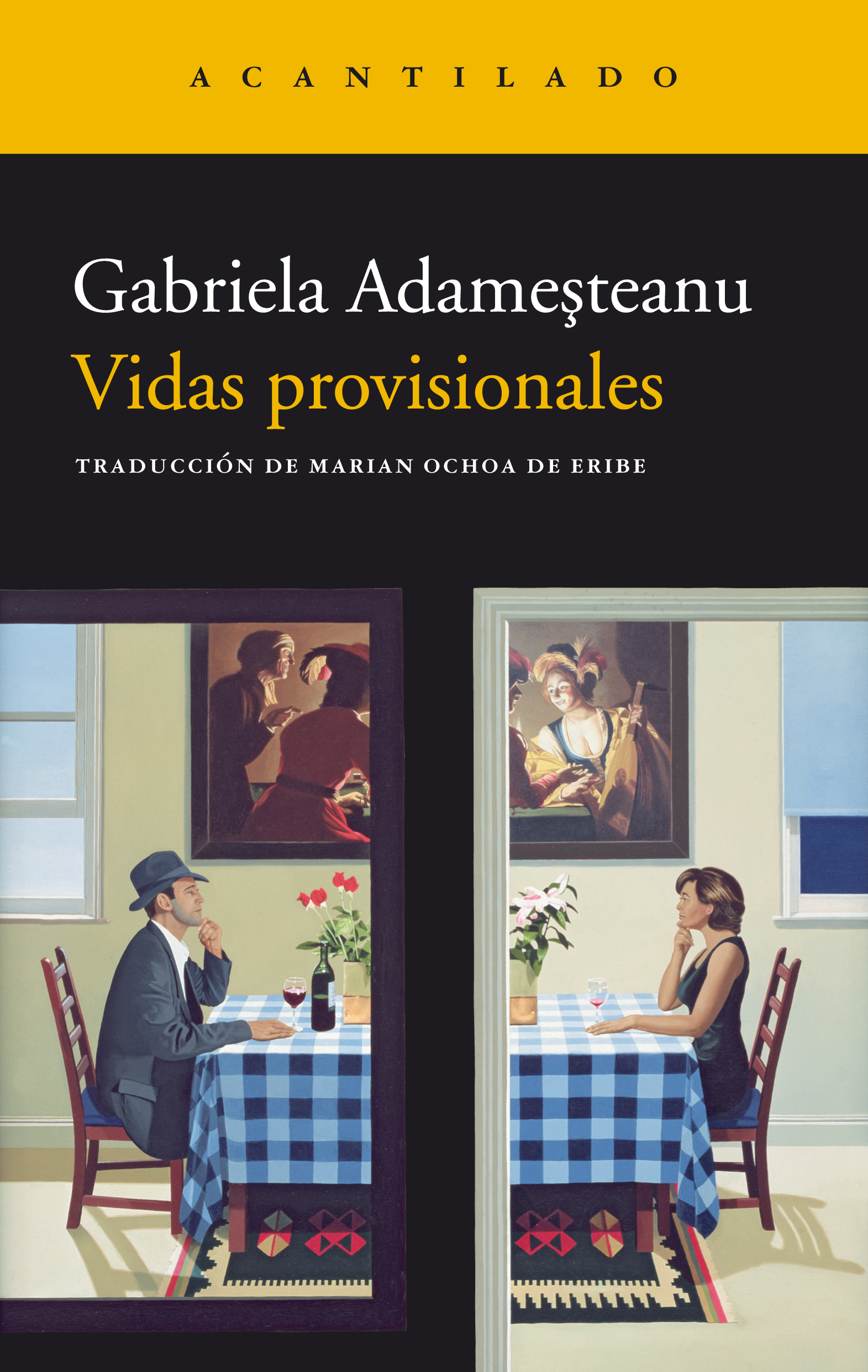

No es fácil mantener una relación extramatrimonial si se es funcionario de una institución cultural en la Rumanía de la década de 1970. Bajo el yugo de Ceauscescu, cuando el control gubernamental lo impregna todo, Sorin busca el amor, y Letitia, una válvula de escape de su decepcionante vida conyugal. En sus encuentros clandestinos ambos fantasean en vano con dejar atrás los rigores del régimen y el miedo a que se descubra el verdadero origen de sus familias, lo cual comprometería su posición en el Partido. Gabriela Adameșteanu nos sumerge en el delirante universo de la Rumanía comunista y, con una maestría extraordinaria, ahonda en la conmovedora suerte de sus protagonistas, abocados a la traición y la mentira.

Zenda adelanta un fragmento de Vidas provisionales (Acantilado).

***

1

JUNTO AL LAGO

DE LOS PESCADORES

«¡Imagino que estarás al tanto de la última campaña del Camarada! ¡El Código ético!».

Pero se acurruca de inmediato, tiritando, ¿dónde coño habrá lanzado el sujetador? ¿Las medias? ¿Y si se mete de nuevo debajo del edredón y parlotea desde ahí? Pero el edredón ya se ha enfriado y se oye el tintineo del cinturón. Sorin coge del respaldo de la silla, con movimientos bruscos, los pantalones, señal de que se acerca la hora en la que vuelve a casa el amigo Florinel.

«¿Es que no te dice nada eso del Código ético? ¿Nada de nada? ¡Piénsalo un poco! ¡Código ético y equidad socialista! ¿Cómo es posible? Los periódicos llevan un par de meses…».

Hilvana, con ironía, frases hechas, mientras revuelve la ropa, amontonada sobre la mesa, en busca de la camiseta. ¿Dónde está el adolescente que hace sólo cuatro horas aplastaba en el cenicero lleno de colillas el cigarrillo al que acababa de dar unas caladas, con torpeza, sobresaltado con cada ruido del ascensor? Las manos impacientes de Sorin deslizándose por su cuerpo, qué duro es que te espere alguien, su rostro, pegado a su cabello, y el olor a carne ardiente y el vago tufo a cantina de su jersey azul. ¿Por qué no puede permanecer en ese momento en que empuja la puerta, con suavidad, aterrorizada por la idea de encontrarla cerrada? O, peor aún, que en lugar del jersey aparezca en el umbral el pijama de algodón—y los ojos legañosos de alguien que acaba de despertarse—del amigo Florinel; ¿de dónde sale esta golfa?

Pero la puerta nunca está cerrada; Sorin aplasta en el cenicero el cigarrillo recién encendido y se da prisa, qué duro es que te espere alguien, y ella se relaja en la luz azul del jersey; ¿por qué dura tan poco todo esto? ¿Y cuál es el verdadero Sorin? ¿El que tiembla de deseo y desasosiego esperándola, con los ojos clavados en el reloj, en esa buhardilla a las afueras de la ciudad, o el que la saludará, afable y reservado, cuando se encuentren por casualidad en los pasillos del Edificio?

*

«¡Aaah, claro! ¡Se me había olvidado que tú no lees los periódicos como hacemos los demás, los simples mortales! ¡Ni siquiera el periódico que pagas!».

Sorin coge la botella de la mesa, le introduce el tapón y la guarda en el maletín. Menos mal que ha puesto buen cuidado en colocar debajo el periódico doblado en cuatro: la mancha marrón, pegajosa, de Bitter se ha extendido sobre el rostro retocado del Camarada—cada vez más joven—, en lugar de extenderse por el bordado del mantel de colores chillones.

«El gusto de un chico de pueblo, ¿qué te esperabas? ¡El amigo Florinel no tiene un pelo de tonto y se esfuerza por progresar, pero no puede franquear ciertos límites! Mira, en eso se parece mucho a tu amiga Dorina», ríe Sorin azorado.

¿Dorina Gabor, amiga suya? Letiţia se estira las medias de rombos negros y blancos, las comisuras de la boca caen, disgustadas. Cuando apareció Dorina en el Edificio, en plena moda Courrèges—adornos geométricos, moda mini—, y ella con un vestido holgado, de flores grandes, no parecía haber estudiado en la capital. Su cabello, ralo y suave, con permanente, recordaba una inflorescencia de cardos. Su única coquetería era cambiar cada semana, en la manicura, el esmalte de las uñas, curvadas como los picos de los pájaros. Pero demostró enseguida tener sentido del humor, era espabilada y entregada.

«Su excesiva entrega resulta sospechosa—bromea Petru, admirador incondicional de La Rochefoucauld, pero no de Dorina, a la que responde con aspereza siempre que escucha su voz enérgica al teléfono—. ¡Te ruego que no traigas a nuestra casa a esa metomentodo!».

Sin embargo, ¿no es acaso la violencia de Petru en estos últimos tiempos lo que ha empujado a Letiţia hacia un hombre que parece un adolescente tardío, como ella? El hermano que deseaba desde que su madre y el tío Ion le advirtieron que en este mundo no puedes fiarte de nadie, ¿entiendes, Letiţia? ¡Tu mejor amigo te delata a la Securitate!

Así que de nadie, de nadie… Ni siquiera de Petru, que le reprocha que, cuando se casó con ella, cargó con el dosier lleno de borrones de su familia, los años de cárcel de su padre y de sus desconocidos hermanos, que amenazaba con fulminar su nombramiento de catedrático.

Letiţia ha recordado los reproches de su marido durante todo el otoño, en los dos autobuses y el tranvía que la llevan desde el Edificio hasta el estudio de Florinel, y de aquí hasta su casa. Las hojas que los barrenderos sacaban perezosamente, con escobones de brezo, de debajo de los arbustos, parecían montones de papeles sucios o trapos apestosos. Sin embargo, en el aire humeante brillaban espléndidos los colores festivos del otoño—el rojo del fruto maduro, con miles de matices, de la hiedra, y el amarillo, dispuesto a desperdigarse por el aire, de las acacias—. A Letiţia, no obstante, la atormentaba algo, una especie de pinchazo de cistitis… ¿Sería eso el remordimiento? Y entonces ella se servía deprisa, como un analgésico, la explicación preparada para el momento en que anunciará a sus padres que ha decidido divorciarse. Pero esta idea aceleraba el latido de la sangre en las sienes y su cuerpo se llenaba al instante con el latido de metrónomo del corazón, acentuado por un temor antiguo.

*

Tal vez el temor proceda de un recuerdo lejano, como una fotografía sobreexpuesta. Letiţia está en el umbral de una habitación grande, llena de gente. Lleva a la espalda una pesada cartera, pero nadie viene a echarle una mano, nadie le dirige la mirada a excepción del gigantesco perro-lobo, que la vigila fijamente con sus ojos de un amarillo marrón. Ella escucha desde la entrada las voces gruesas, gritonas, de los hombres con sombrero y trajes negros de piel que arrojan por todas partes objetos y libros.

«¡Vamos, deja ya de berrear!», le increpa uno de ellos a su madre, que, despeinada y sofocada, con la blusa mal abrochada y una mañanita sobre los hombros, llora.

Las puertas de los armarios están abiertas de par en par, los cajones, por los suelos, revueltos, y Letiţia tiene tanto miedo que camina a trompicones, con la cartera a la espalda, y se mete debajo de la mesa. Oye cómo el corazón golpea sus rodillas, ve los libros abiertos, con las hojas arrugadas y arrancadas, tirados, unos sobre otros, en medio de la habitación, junto a los vestidos de gasa, de cachemir, plisados, acampanados, todos huelen a su madre y los pisotean las botas de los hombres que gritan, y su madre llora.

Hace rato que no se oyen ya las voces de los hombres, pero sigue acurrucada, no se mueve siquiera cuando su madre le tiende bajo la mesa, para sacarla de allí, una mano que tiembla de manera extraña:

«No pasa nada, no pasa nada—susurra su madre con voz ronca—, ¡tranquilízate, Letiţia, no ha pasado nada! ¡Nos iremos de aquí, nos mudaremos a casa del tío Ion, él te hará de padre! ¡Él cuidará de ti, no te preocupes!».

*

¡Que no se preocupara, sí! Desde el cementerio de provincias al que lo condujeron ella y su madre, desesperadas, hacía ahora diez años, el tío Ion no puede oponerse a que Letiţia se divorcie. Por lo demás, ni siquiera tuvo tiempo de oponerse a su boda, que probablemente no se habría celebrado si él no hubiera muerto de manera tan inesperada y su sobrina, convertida en hija adoptiva, no hubiera tenido miedo al futuro. La opinión de su padre no cuenta y su madre, de todas formas, no traga a Petru.

Sólo que ¿adónde irá Letiţia cuando descuelgue el abrigo y cierre para siempre la puerta del apartamento de Uranus, 10? Consumiría el sueldo con el pago del alquiler. ¿Con qué iba a comer, con qué iba a vestirse? ¿Y cómo va a encontrarse con Petru en los tribunales si se siente tan culpable como él? La idea de que pueda acusarla de adulterio y arrastrar al escándalo también a Sorin la hace estremecerse por la noche, cuando sólo es capaz de permanecer ante la ventana, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando no están juntos, piensa en Petru con una curiosa compasión, incluso si la ha tratado mal la víspera. Pero cuando oye sus pasos en el vestíbulo, teme que aparezca con un semblante tierno para pedirle ese amor que ella no es capaz de darle ya.

Menos mal que Petru sigue mostrándose igual de malhumorado que a su regreso de China.

*

Es distinto, sin embargo, cuando él llega por la noche, muy tarde, y tropieza con las sillas, a oscuras, porque no enciende la luz: una reliquia de su benevolencia de otra época para con Letiţia, que se marcha a trabajar cuatro o cinco horas antes que él. Ella finge dormir, mientras la cama cruje bajo su peso y la mano tantea entre las sábanas. «¿En qué día estás?», nunca se olvida de susurrarlo mientras le toquetea las nalgas. Y espera la respuesta antes de abalanzarse sobre ella. La invade un olor agrio a vino y soporta crispada, con los dientes apretados, la mano que la acaricia y que abre, con una morosidad extraña en un hombre borracho, los pliegues de su carne; el sexo de Petru es aterciopelado y exactamente tan grande como espera y, poco a poco, su cuerpo traidor se relaja en el movimiento familiar y disfruta con el cuerpo, grande y huesudo, que la cubre. Letiţia emite unos ruiditos, como si le doliera algo, «aaah, aaah», eso que nunca oirá Sorin, no por la vergüenza ante los vecinos desconocidos, tampoco por el respeto a la cama ajena del amigo Florinel, entonces, ¿por qué?

No se pregunta por qué, pero, en cuanto Petru se levanta, se le representa, bruscamente, ante los ojos cerrados, la otra habitación, la otra cama, y siente en la nariz el olor de la piel fina de Sorin. Se da la vuelta, se acurruca con las piernas juntas, con los párpados caídos sobre los ojos apretados, un feto en el vientre de su madre. No puede ver los dedos de Petru, que se estiran para acariciar su cabello enredado sobre la almohada, tampoco la mano que deja suspendida en el aire. Recuerda tan sólo los ojos translúcidos y los susurros de Sorin. ¡Qué duro es que te espere alguien! ¿De dónde nace esa tristeza, ese asco por su propio cuerpo sucio, una cáscara vergonzosa?

Su respiración acelerada delata que no se ha quedado dormida; entretanto Petru, que ha vuelto del baño, limpia, a la luz de la farola de la calle, con una toalla húmeda, la sábana: ha eyaculado fuera. Y sólo cuando escucha su respiración monocorde, abre ella los ojos y permanece largo rato con la mirada clavada en la oscuridad.

Fue criada por un hombre resignado, así era él cuando Letiţia conoció a su tío Ion, el hermano de su madre, y se esfuerza, desde hace años, por no repetir su fracaso. Por eso se ha empeñado tanto en publicar algo más que sus artículos en la revista de estudios e investigación en la que trabaja Petru como secretario general de redacción. Se imaginaba, cada vez más disgustada, las miradas irónicas que se lanzaban los colegas de Petru mientras él colaba, apurado, en el sumario del número siguiente, el artículo de su esposa.

Pero, para su propia vida, Letiţia no sabe lo que quiere y, algo que le resultará extraño en algún momento, ni siquiera pretende saberlo. Su juventud se extiende infinita ante ella bajo el signo de la improvisación. Vive de una cita a otra y espera únicamente que Petru consiga el visado para Montpellier, o al menos para Zagreb; podrían disfrutar así de un fin de semana si Florinel se fuera al pueblo. Ella y Sorin—¡qué sueño increíble!—dormirían juntos. Y tal vez hablarían incluso sobre el divorcio con detenimiento.

Hasta entonces tiene tiempo de escribir en el cuaderno que guarda escondido debajo del colchón:

Él llega siempre cargado de dulzura, de cariño, a veces trae un ramo de campanillas, otras veces saca del maletín un pequeño obsequio: un jabón de tocador Lux, por el que se disculpa, avergonzado, un paquete de Kent, un libro recién publicado. Y la botella, cuya etiqueta varía, era al principio Campari, Martini o Cinzano; desde que no las encuentra en el Unic ni en el Triunf, viene con un vino albanés o un Bitter rumano. Pero él trae, sobre todo, la promesa de una ternura infinita y de una paciencia sin límites.

Lo único es que tiene prisa. Lo único es que lo están esperando. ¿Lo esperan? Has exagerado, porque ¿quién lo aventaja en modestia? Si quieres, puede decirte adónde va, pero ¡qué recorrido tan complicado! Te relata con todo lujo de detalles su primera reunión, te cita las siguientes, ¿qué más quieres saber? ¡Pues aquí tienes también las de mañana! Desde la cama, desnuda, participas en esa vida agitada a la que ha sido arrojado sin querer.

Él se desviste deprisa, no le afectan los detalles sórdidos de la habitación prestada. ¿O es que procuras tú que no le afecten? El amor de las 9:30 a las 13:30 es tu apuesta, lo absoluto se puede disfrazar también así, Dios puede descender incluso a las habitaciones de alquiler, con ceniceros llenos de colillas y vasos de Bitter rumano.

Ahí fuera nieva sin cesar sobre una ciudad que, sin nieve, te resultaría muy sucia. Él, con sus ojos claros, te ha confirmado la fidelidad que percibes en la emoción con que te espera y que pones en duda al ver la premura con que se marcha.

Letiţia no le comentado aún a Sorin lo del cuaderno escondido, tienen poco tiempo para hablar cuando están juntos, y por teléfono no se puede decir gran cosa. Al principio, él la llamaba cuando Petru estaba en algún tribunal de bachillerato o en un encuentro de inspectores en provincias. Lo hace mucho menos, sin embargo, desde que escuchó una vez en el auricular la voz segura de sí misma del profesor Arcan, que le recordaba que le estaba vedado ese número, al igual que el cuerpo de Letiţia. Sorin colgó de inmediato, estremecido por un calambrazo de placer un poco perverso, mezclado con la humillación, como si lo hubieran sorprendido en una situación promiscua.

«¡A mí puedes llamarme cuando quieras! Si estoy, bien, si no, no», le dijo a Letiţia.

Cuando lo encuentra en casa, habla deprisa, en voz baja, y Letiţia, sin haber estado nunca allí, ve el pasillo estrecho de un apartamento en un bloque, la alfombra que cubre los recuadros del linóleo, por la que caminan de aquí para allá las zapatillas de la señora Olaru. Se abre paso hasta la habitación de su hijo, intentando, cada vez más dura de oído, deducir quién es esa joven misteriosa con la que Sorin no tiene prisa por casarse… ¿Por qué?

Letiţia está convencida de que Sorin percibe, entiende, todo lo que se le pasa a ella por la cabeza; por eso borra, con dos rayas firmes, la palabra divorcio de la página de su mente. Más concretamente, la relega, «porque no se lleva»: una expresión que él emplea frecuentemente y que ella utiliza cada vez más a menudo, tal y como las parejas se prestan los jerséis, los albornoces, las frases favoritas. Y sigue cabeceando en el tranvía que la traslada a lo largo y ancho de Bucarest, en un asiento pillado con arrojo. Aunque está rodeada de protestas, discusiones, olor a sudor o a desodorantes baratos, no ve ni oye nada. Se esfuerza tan sólo por conservar ante los ojos de la mente el sexo rubio de Sorin, que crece, ardiente, bajo la presión de su vientre, y su mirada, atentamente enamorada, imagen fija. Imagen fija.

—————————————

Autora: Gabriela Adameșteanu. Traductora: Marian Ochoa de Eribe. Título: Vidas provisionales. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: