En una fría aldea de las montañas, todo el mundo tiene asumido que el hielo se traga a los despistados y Baba Yagá, de vez en cuando, se lleva a un niño. Sin embargo, cuando la bruja secuestra a la hermana pequeña de Valentina la rápida, esta no puede resignarse como hacen los demás: al fin y al cabo es capaz de matar a un lobo con sus propias manos. María Zaragoza (Campo de Criptana, 1982) ha escrito Baba Yagá (ediciones Aristas Martínez) y El Rubencio ha ilustrado este relato basado en los cuentos populares rusos que recopiló Afanásiev.

Zenda publica las primeras páginas de esta historia de iniciación y superación para lectores jóvenes.

***

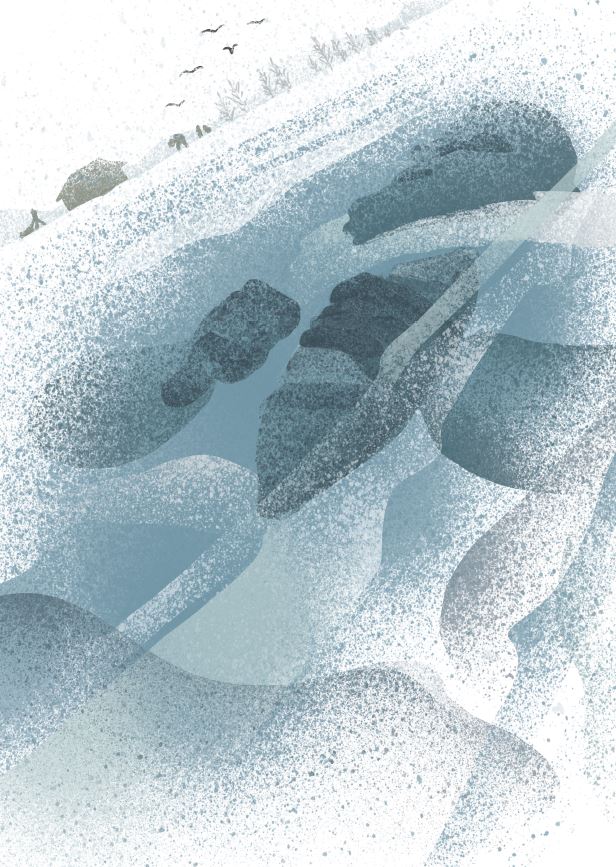

Hielo quebrado

Del otro lado del cristal diluviaba, y la lluvia traía consigo la ruptura del hielo y, por consiguiente, la desaparición de algunos niños y algún joven distraído y enamorado. En el invierno anterior habíamos visto a Ivanna la pelirroja reírse al descubrir bajo sus pies el cadáver congelado de Dimitri el panadero, sujetando aún una barra de pan en la que había dibujado un corazón de harina y huevo, perfecto todavía en su tumba de hielo. Lo que Ivanna no sabía era que Dimitri se había hundido en el hielo la primavera anterior, cuando le llevaba a ella ese pan acompañado de un anillo con un zafiro que se sumergió con él y jamás encontró dedo alguno, que nosotros supiéramos por entonces.

La vieja Natasha decía haber visto patos reales antes de que Baba Yagá secase todo. Nosotros no sabíamos si creer lo que decía. Nunca habíamos salido de los límites de la comunidad por miedo a la bruja que vivía en el bosque y se desplazaba de un lado a otro en un almirez.

Decían de ella que concedía deseos a cualquiera que se los pidiese, pero que a cambio te robaba el alma o algo peor. Nunca especificaron qué era ese algo. Si alguien la había visto, comentaba que tenía patas de animal, casi todos coincidían en que eran las patas ásperas y de uñas curvas de las aves; otros aseveraban que tenía una pata de hueso y que de ahí su nombre. Los más osados aseguraban que era su casa la que tenía patas de pájaro, enormes y saltarinas, que la bruja había usado para ir de un lado a otro hasta que se estableció en la comarca. En realidad nunca habíamos visto un ave real, y desconfiábamos de las palabras de la anciana Natasha, que a veces contaba, como si sus propios ojos lo hubieran visto alguna vez, cosas que quizá conociera su madre siendo niña.

En la comunidad no había pájaros reales sino mecánicos, que desaparecían en invierno y regresaban con el deshielo, como si supieran que sus mecanismos podrían estropearse con el frío. Nadie sabía quién había construido y programado los pájaros. Programador, experto en robótica o ingeniero eran oficios de antiguamente, antes de que la guerra lo estropease todo. Ni siquiera los más mayores se acordaban de la guerra, pero las historias que se contaban de abuelos a padres y de padres a hijos coincidían en la destrucción y en que el trabajo en pequeñas comunidades los había salvado. La nuestra era afortunada y por eso, una vez al mes, metíamos un diez por ciento de todas nuestras pertenencias en una vagoneta que se perdía en el horizonte, hacia la casa de Baba Yagá, para agradecer su protección a quien nos la proporcionara.

Unos decían que la vagoneta llegaba a los dioses antiguos, otros que Baba Yagá se quedaba con todo y, por eso, solo de vez en cuando se volatilizaba un niño.

No se hablaba mucho de ello cuando un niño desaparecía. Se daba por hecho que Baba Yagá se hacía con su sangre y sus grasas para hacer ungüentos y pociones, aunque esa clase de cosas se callaban. No se volvía a nombrar a la criatura. La vieja Natasha decía que eso no pasaba cuando había patos y pájaros de verdad, se lamentaba, suspiraba con aire ausente y maldecía a Baba Yagá con las otras mujeres. Después nos contaba que la había escuchado por la noche, sobrevolando el poblado en su almirez, rompiendo el aire con su escoba de plata a modo de remo, riendo satisfecha por haber llenado su barriga de carne de niño.

Carne de niño.

Aunque fuese habitual, aunque todo el mundo diese por hecho que no había otra manera, esas tres palabras me seguían dando escalofríos por el cogote. Cuando era más pequeña, despertaba a menudo en mitad de la noche y me parecía oír la risa de la bruja aventurándose por el tiro de la chimenea como un maligno humo verde. Soñaba a veces con la carne de niño asándose en el horno de Dimitri, y solo me hacía sentir mejor verlo a la mañana siguiente y que me sonriera como lo hacía y que me regalase algún bollo por simpatía pura. Un bollo que no olía a niño desaparecido. En alguna ocasión juré que había encontrado unas gotas de sangre en mi camisón y, al menos una vez cada primavera, me despertaba con un brazo entumecido y amoratado después de haber tenido pesadillas con la bruja. Me horrorizaba la idea de que viniera a alimentarse de mi sangre cuando se iba el invierno. Pero también me consolaba que no le gustara mi sabor, pues nunca me había llevado con ella como sí había sucedido con otros niños. Quizá nos probaba a todos cuando se rompía el hielo y solo se quedaba con los que resultaban más dulces. Yo debía tener amargas las entrañas.

Aquella era nuestra rutina cuando empezaba el deshielo. En invierno ni de Baba Yagá se sabía. Todo era silencio y nieve. Pero, en cuanto llovía del otro lado de la ventana, la vida y el mal reverdecían, los patos mecánicos regresaban y también la bruja en su almirez. Y, con ellos, las pesadillas que, con el transcurrir de los años, había decidido obviar aunque no desaparecieran del todo. Entonces ni siquiera los llamaba años, sino ciclos. Solo existían los opuestos: el invierno y la ausencia de él; los patos mecánicos y la ausencia de ellos; la bruja y su deseada ausencia. Ese deshielo andaría por los trece ciclos más o menos, edad más que suficiente para echar de menos a Dimitri y sus bollos calientes que tanto me consolaban.

Era importante lo de los ciclos para aquello de echar de menos. Echar de menos, entonces, era un agujero que casi todo el mundo llenaba con trabajo: había que sobrevivir, y para ello se aprovechaba el deshielo y sus ventajas para afrontar la llegada de un invierno duro. Hablaban del invierno duro como si no fuera una cosa que sucedía cada ciclo. Para mí todos los inviernos se parecían, como también lo hacían sus ausencias; pero en otros tiempos, el pan caliente de Dimitri calentaba, además del cuerpo, el corazón.

Dos días antes del deshielo, mi hermana Tatiana cumplió un ciclo y la pelirroja Ivanna dio a luz a su primer hijo, que no fue de Dimitri el panadero sino de Vasili el leñador. Tres noches después de que la lluvia limpiase la mayor parte de la nieve, cuando el aire empezaba a secarse, Tatiana y el bebé de Ivanna, al que no habían puesto nombre todavía, desparecieron en el silencioso frío de la madrugada.

—————————————

Autora: María Zaragoza. Ilustrador: El Rubencio Título: Baba Yagá. Editorial: Aristas Martínez. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: