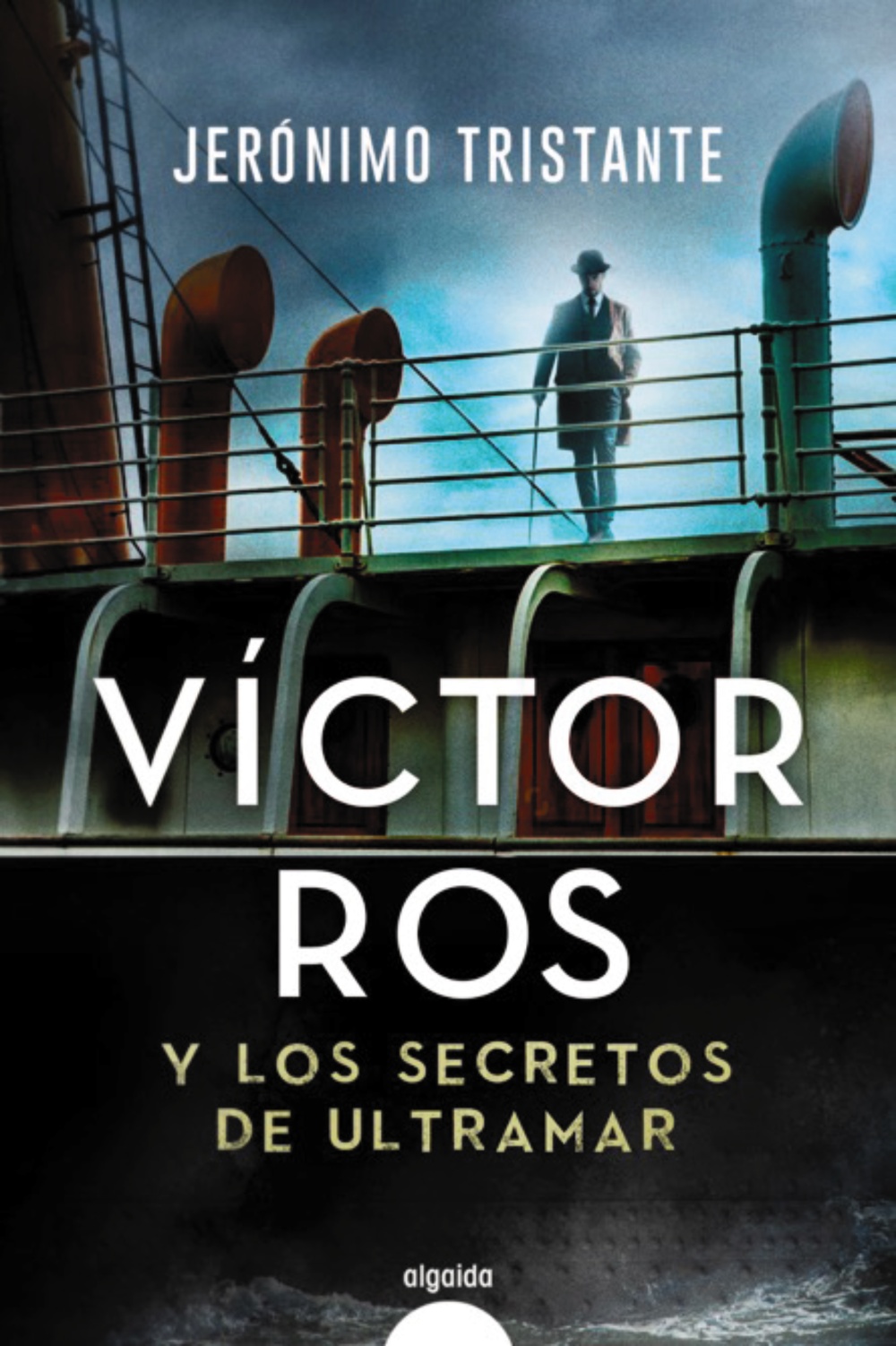

Séptima entrega de la serie policiaca dedicada al detective Víctor Ros, que, justo ahora, cumple quince años de su nacimiento, cuando, en 2006, hacía su aparición, con un éxito inesperado, El misterio de la Casa Aranda, a la que continuaron títulos que fueron ganando adeptos e incondicionales como El caso de la Viuda Negra, El enigma de la calle Calabria o Víctor Ros y el gran robo del oro español. La ligereza del principio, pues el género, dicho sea de paso, así lo requiere, ha ido ganando peso y sustancia con el paso del tiempo. Menos acción y algo más de reflexión y contenido para que el lector, que trata de seguir los pasos del héroe, tome aliento e intente atar cabos por sí mismo, sin necesidad de demasiadas explicaciones, que es uno de los grandes defectos y una de las mayores torpezas de la novela negra española actual.

Víctor Ros, que ha alcanzado el estatus de Inspector Jefe de la Brigada Metropolitana, odia, sin embargo, el mundo de la gestión administrativa, el papeleo, esa burocracia que le ata a un despacho y que le produce una insoportable asfixia. De ahí que añore su época de subinspector, cuando frecuentaba los viejos fondos, cuando entre sus proyectos anidaba la idea de querer cambiar el mundo. Lo suyo es la calle, seguir siendo “un policía de verdad”, un sabueso. “El crimen va rápido”, manifiesta en cierta ocasión, y la cabra siempre tira al monte del que procede. Recordemos que, en la época en la que se desarrolla la acción, hacía casi medio siglo que había muerto el inolvidable Larra, pero la pesadez, la lentitud y el latazo de la burocracia siguen intactos, por más que Fígaro, una y otra vez, lo denunciara por escrito.

El Madrid de 1885, cuando Galdós, al que se cita en la novela, está a punto de publicar su obra magna Fortunata y Jacinta, dándole, me imagino, los últimos retoques, consciente de tener entre sus manos un verdadero tesoro, es el Madrid de los cafés y de las tertulias, el de las reuniones conspiratorias; la capital de ese Viejo Imperio, que, sin que nadie pueda remediarlo, “se deshace como un azucarillo”. Con una superpoblación del casco viejo, con la llegada de extremeños, gallegos, andaluces y gentes de diversos lugares que huyen de la miseria, que obliga al Consistorio y a las autoridades del Estado a tomar medidas urgentes para el bienestar de sus habitantes. Pero, en el fondo, Madrid sigue siendo un “pastelón”, que diría Vélez de Guevara en su Diablo cojuelo, en donde el aire del otoño se impregna del olor a castañas asadas.

La obra que ahora presenta Jerónimo Tristante (Murcia, 1969) incorpora nuevos personajes que, de alguna manera, algo le deben a don Benito Pérez Galdós. Como Arístides Mínguez, un dionisíaco convencido, “fiel como un sargento de infantería”, el cochero de casi dos metros y ciento veinte kilogramos de peso, con un pasado carcelario muy turbio, del que le redime un alma caritativa que le enseñará a abrazar una lengua muerta como el Latín para entender mejor el mundo. Un cochero que, además, es inteligente, sabe estar a la altura de su jefe y, por si todo ello fuera poco, da hostias como panes cuando la ocasión lo requiere. Junto al cochero, también brillan en estas páginas otros personajes, como Trinidad Otálora, quien admite ser un poco cotilla, que compra y vende influencias, que crea a su alrededor toda una red de informantes, y que, en definitiva, nos trae a la memoria a la protagonista de la anterior obra de Tristante, Secretos, con la que obtuvo el Premio Logroño de novela.

Pero lo mejor está por venir. Madrid, en esta ocasión, es el punto de partida. Un suculento primer plato. El caso que Víctor Ros se propone resolver, la misteriosa desaparición de un amigo que juega con fuego en el mundo del espionaje, hace que tome la determinación de viajar a Cuba. Una colonia que está a punto de conseguir la independencia y en cuya capital, como en Madrid en los tiempos previos a la Guerra Civil o París días antes de la Segunda Guerra mundial, se dan cita agentes de uno y otro bando que buscan noticias, que intercambian información, que sirven de puente para lo que está por venir: una guerra desigual en la que los Estados Unidos jugará sucio a base de marrullerías y falsos atentados. Tristante hila muy fino y maneja abundante material bibliográfico para que el lector pueda captar con nitidez el ambiente de la colonia en donde, a pesar de todo, frente a lo que sucede en la Metrópoli, se celebra la vida y se funden y confunden los colores y se mira, con ilusión, hacia los Estados Unidos, país mucho más avanzado, que promete el oro y el moro.

Jerónimo Tristante no se arruga a la hora de señalar a los culpables de esta situación. Esos responsables hacen oídos sordos a personajes como Manuel Segura, el hombre templado, que atiende a las razones de los unos y de los otros, esa tercera vía que reniega del enfrentamiento armado y busca la mejor manera de ampliar la autonomía y, por consiguiente, el bienestar de los cubanos. Guiños por doquier por parte del autor de estas páginas. Como, por ejemplo, cuando se refiere a la valentía del ejército español en Cuba que, con su traje de rayadillo, de finísimas listas blancas y azules, y sus pobres guajiras (zapatillas de fina lona que termina por destrozar los pies), le hace reflexionar sobre la infantería española, “la más sufrida desde los tiempos de los Tercios, tipos menudos y correosos que con dos bocados de cecina y un trago de vino te aguantan un combate”. Frase que hubiera firmado el narrador de las aventuras del Capitán Alatriste, Íñigo de Balboa.

Aunque en la novela siga predominando uno de los recursos que con más destreza maneja su autor, la acción por la acción, no dejando espacios en blanco o escenas vacías, con un lenguaje poco complicado, pero de una absoluta corrección, y unos diálogos breves y vivaces, a veces con un tono humorístico que rompe con la tensión de ese momento, lo cierto es que Jerónimo Tristante aún tiene tiempo para analizar ciertos aspectos que por aquellos años, casi a finales del siglo XIX, van tomando cuerpo, como la irrupción de la ciencia aplicada al progreso: la aparición, aún en su fase inicial, de los llamados “rayos invisibles” o “rayos transparentes”, que, poco después, se convertirán en los rayos X, que tanto aportaron al mundo de la Medicina.

Víctor Ros, observador avezado, resuelve, no sin dificultades, con muchos y vigorosos oponentes, el caso, y regresa nuevamente a Madrid. En su mente, mientras el vapor avanza deslizándose por las aguas del Atlántico camino de Europa, queda claro que “tarde o temprano la mecha prenderá y la asociación con Cuba, mejor dicho, su ocupación por parte de España, será cosa del pasado”.

—————————

Título: Víctor Ros y los secretos de Ultramar. Autor: Jerónimo Tristante. Editorial: Algaida. Venta: Todostuslibros y Amazon.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: