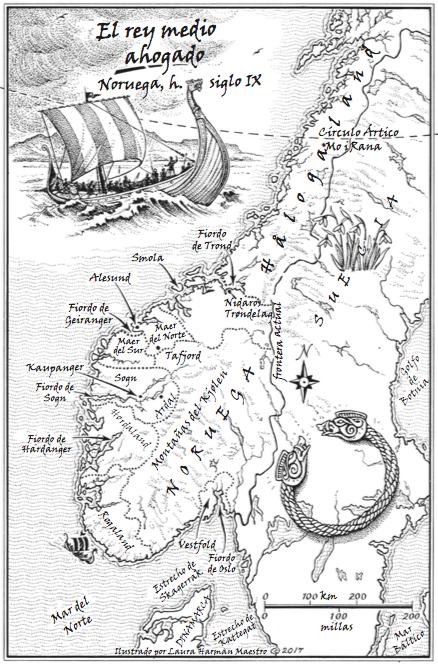

Inspirándose en las sagas islandesas, Linnea Hartsuyker narra las aventuras y desventuras del joven Ragnvald el Sabio, brazo derecho del primer rey de Noruega, Harald Cabellera Hermosa, y de su hermana Svanhild. Ambientada en un mundo rudo e implacable, donde prevalecen el honor y la lealtad, el coraje y la pasión, El rey medio ahogado es el primer volumen de una epopeya histórica que ilumina con fuerza el mundo vikingo en los albores de Escandinavia. Ofrecemos el comienzo de la novela, publicada por Salamandra y traducida por Javier Guerrero.

1

Ragnvald danzaba, saltando de un remo a otro, mientras la tripulación bogaba. Algunos mantenían los remos firmes para ponérselo más fácil; otros trataban de hacerlo caer cuando aterrizaba en los suyos. El viento de las montañas, un soplo del persistente invierno, arreciaba desde el fiordo, silbando entre los árboles que se alineaban a lo largo de los acantilados. Sin embargo, bajo aquel sol radiante, Ragnvald tenía calor con su camisa de lana y sus gruesos pantalones. Había llevado esa ropa a lo largo de toda la travesía de regreso por el mar del Norte, a través de las tormentas y las brumas que separaban Irlanda de su hogar.

Se asió al mascarón de proa y se tomó un instante para recuperar el aliento.

—¡Vuelve! —le gritó Solvi—. ¡Te agarras a ese dragón como una mujer!

Ragnvald respiró hondo y saltó una vez más hasta el primer remo. En esa posición bogaba su amigo Egil, con su cabello blanqueado brillando al sol. Egil le sonrió: no lo dejaría caer. Ragnvald perdió un poco el equilibrio al saltar hacia la popa, contra la dirección del movimiento de los remos y deslumbrado por el sol. Avanzó más deprisa esta vez, tambaleándose, resbalando; cada movimiento ascendente lo atrapaba y lo impulsaba hacia el siguiente remo, hasta que volvió a alcanzar la popa y se columpió en la regala para alcanzar la estabilidad de la cubierta.

Solvi había ofrecido un brazalete de oro a quien consiguiera hacer todo el camino de ida y vuelta por el exterior de la eslora del barco, saltando de remo en remo mientras los hombres bogaban. Ragnvald había sido el primero en intentarlo; sabía que Solvi valoraba la audacia. Ya a salvo en cubierta, pensó que su exhibición estaría entre las mejores, difícil de batir, y sonrió. Una estrella de la suerte había iluminado su camino durante toda la travesía, guiándolo por fin lejos de su severo padrastro. No había sucumbido a la enfermedad en Irlanda, donde tantos otros habían muerto, y se había ganado un lugar en el barco de Solvi para otra expedición estival. Durante el invierno, sus largas piernas habían crecido aún más, pero ya no tropezaba a cada paso. A ver quién era capaz de igualar su carrera.

—Bien hecho —lo felicitó Solvi, dándole una palmada en la espalda—. ¿Quién retará a Ragnvald Eysteinsson? Uno de los hombres de la toldilla de proa saltó a continuación. Ulfarr era un guerrero hecho y derecho, de hombros mucho más anchos que los de Ragnvald, con una larga melena rubia por la sustancia que usaba para aclararse el cabello.

—¡Éste es un juego para jóvenes, Ulfarr! —le gritó Solvi—. Llevas demasiadas joyas. La diosa Ran te querrá para ella.

Ulfarr apenas pudo dar unos pasos sobre los remos antes de resbalar y caer al agua con estrépito. Salió a la superficie resoplando por el frío y se aferró a uno de los remos. Solvi se echó a reír.

—¡Subidme, maldita sea! —gritó Ulfarr.

Ragnvald le tendió la mano y lo ayudó a subir a bordo. Ulfarr se sacudió el agua del mar como un perro mojado y dejó empapado a Ragnvald.

El siguiente en probar suerte fue Egil. Al trepar a la borda, operación que requería cierta habilidad, parecía una grulla desgarbada y torpe. Mientras lo observaba, Ragnvald hizo una mueca. Pero Egil no perdió pie hasta casi alcanzar la proa, y aun entonces consiguió agarrarse y sólo se mojó las botas antes de que Ragnvald lo ayudara a subir de nuevo a bordo.

Ragnvald se acomodó sobre una pila de pieles para observar cómo iban tropezando y remojándose el resto de sus competidores.

Las altas paredes del fiordo desfilaban ante ellos. La nieve de la gran cordillera de Noruega se fundía y se precipitaba por las paredes de los acantilados en cascadas que captaban la luz solar en una sucesión de arcoíris. Las focas, rechonchas y lustrosas, tomaban el sol en las rocas, al pie de los peñascos. Observaban el paso de los barcos con curiosidad y sin temor alguno. Los drakkar cazaban hombres, no pieles.

Solvi permanecía de pie en la popa. Aplaudía las buenas intentonas y se reía de las mediocres. Sin embargo, daba la impresión de estar dedicando sólo la mitad de su atención a la carrera; sus ojos no dejaban de vigilar los acantilados y las cascadas. Había mostrado la misma cautela durante las incursiones, y eso había salvado en más de una ocasión a sus hombres de los guerreros irlandeses, que peleaban casi tan bien como los nórdicos.

Ragnvald se había pasado todo el viaje estudiando a Solvi, pues en verdad era digno de estudio: era listo y, al mismo tiempo, sabía ganarse el afecto de sus hombres. Ragnvald nunca había pensado que encontraría esas cualidades en un solo hombre; los fanfarrones y los bebedores casi siempre contaban con numerosos amigos, pero eran demasiado descuidados para sobrevivir mucho tiempo como guerreros. El padre de Ragnvald, Eystein, había sido así. Durante la travesía, todos los hombres de Solvi habían contado historias de Eystein, aparentemente decepcionados por el hecho de que Ragnvald no se pareciera más a él; un hombre cuyas historias todavía se recordaban después de una década, un hombre que abandonaba su deber cuando lo creía oportuno.

Solvi se rió al ver que, tras otra intentona y otra caída, uno de sus hombres trepaba chorreando por la borda y se derrumbaba en la cubierta jadeando por el frío. Solvi tenía el rostro enjuto y atractivo, con pómulos prominentes, colorados como manzanas maduras. De niño había sufrido graves quemaduras en las piernas al derramársele encima el contenido de un caldero que, según se rumoreaba, había dejado caer una de las otras esposas del rey Hunthiof, celosa de la consideración que éste mostraba hacia la madre de Solvi. Sus piernas se habían curado bien —Solvi se contaba entre los más fieros luchadores que Ragnvald había visto jamás—, pero las tenía un tanto arqueadas y torcidas, y más cortas de lo normal. Los hombres lo llamaban Solvi Klofe, Solvi el Paticorto, un apelativo que le hacía sonreír con orgullo, al menos cuando lo utilizaban sus amigos.

Al otro lado del barco, otro guerrero saltó y estuvo a punto de caer. Solvi rió y movió uno de los remos para tratar de desequilibrarlo. Quedaban pocos hombres para desafiar la proeza de Ragnvald. El hijo del piloto, delgado y con el paso seguro de una cabra montesa, era el único, aparte de él, que había completado el reto danzando de popa a proa y volviendo al punto de partida.

Detrás de ellos navegaban las otras cinco embarcaciones que todavía formaban parte de la pequeña flota de Solvi. Otras se habían desviado ya en diferentes puntos para devolver a los muchachos a sus granjas y a los pescadores a sus barcas. Antes de eso, más embarcaciones habían tomado otros derroteros para dirigirse a las islas del pasaje interior, donde sus capitanes se denominaban reyes del mar, aunque sus reinos no poseían más que rocas, estrechas ensenadas y hombres que acudían en tropel a sus llamadas al saqueo. El padre de Solvi también se autodenominaba rey del mar, porque, aunque exigía el pago de impuestos a los campesinos de Maer, rechazaba los demás deberes propios de un rey y no poseía ninguna granja en Tafjord.

El año acababa de empezar, y había tiempo más que suficiente para otra expedición por el Atlántico Norte hasta la llegada del invierno, o para una breve incursión estival por las desprotegidas costas de Frisia. De todos modos, Ragnvald estaba contento de regresar a casa. Su hermana Svanhild y el resto de su familia lo esperaban más allá de las estribaciones del Kjølen, lo mismo que su prometida, Hilda Hrolfsdatter.

Ragnvald había conseguido un par de broches de cobre para Hilda, fabricados por los herreros escandinavos de Dublín. El rey escandinavo de allí se los había ofrecido como recompensa por dirigir una osada incursión contra una aldea irlandesa. Le quedarían bien a Hilda, con su altura y su melena pelirroja. Llegado el momento, ella supervisaría la skali, el salón comunal que pensaba construir en el lugar donde se había quemado el de su padre. Para entonces, Ragnvald sería ya un guerrero experimentado, tan fuerte y musculoso como Ulfarr, y luciría su riqueza en su cinturón y sus brazaletes. Hilda le daría hijos altos, muchachos a los que él enseñaría a luchar. Ragnvald pensaba reclamarla en el ting ese mismo verano, cuando se reunieran las familias del distrito de Sogn. Su familia y la de Hilda ya se habían puesto de acuerdo, aunque todavía no habían celebrado la ceremonia de esponsales. Él había demostrado su valor en las incursiones y había ganado riquezas con las que comprar más esclavos para que trabajaran en la granja de Ardal. Ahora que había cumplido veinte años y era todo un hombre, podría casarse con Hilda. Su padrastro ya no tendría ninguna razón para negarle lo que era suyo por derecho de nacimiento: las tierras de su padre.

Durante el invierno, también había conseguido un collar de plata que le sentaría estupendamente a Svanhild. Ella se reiría y fingiría que no le gustaba —¿para qué quería un collar de plata si se pasaba el tiempo cuidando vacas?—, pero le brillarían los ojos y se lo pondría todos los días.

Solvi llamó a Ragnvald y al hijo del piloto. Se tocó el grueso brazalete de oro con incrustaciones de cornalina y lapislázuli, fabricado por herreros de Dublín. Un adorno de rey. Si pretendía regalarlo, desde luego era un señor generoso.

—Tengo brazaletes suficientes para ambos, pero preferiría ver cómo uno de los dos acaba cayendo al agua —dijo Solvi.

Sonrió al hijo del piloto, como si Ragnvald no estuviera allí. Bueno, ya se fijaría en él después de esa última carrera, Ragnvald se aseguraría de ello.

—El que regrese antes a la popa se lleva el brazalete —continuó Solvi—. Ragnvald, tú por estribor. —Esta vez sus miradas se cruzaron.

Un soplo de brisa erizó la piel de Ragnvald. Prefería el lado de babor, y Solvi lo sabía. Había notado muchas veces esos extraños cambios de humor hacia él durante la expedición; en un momento dado, Solvi parecía valorarlo, aconsejarle y elogiarlo, y un instante después se olvidaba de su existencia. En ese sentido, se parecía a Olaf, su padrastro. Con Olaf, eso significaba que tenía que esforzarse más para obtener su atención, ser perfecto en todo lo que hacía. No estaba seguro de lo que significaba en el caso de Solvi.

Ragnvald sacudió los hombros y estiró las piernas, que se le habían entumecido de estar sentado. Trepó sobre la borda y retó con la mirada al hijo del piloto, al otro lado de la embarcación. Danzar sobre los remos requería mantener el equilibrio, con el riesgo permanente de caerse antes de recuperar la estabilidad y con otro remo siempre a punto de desaparecer bajo los pies. Ragnvald debía confiar en su cuerpo y en el ritmo de las paladas, prestar atención a las variaciones entre el tirón de un hombre y el del siguiente, mientras un remo se hundía profundamente en el agua y otro se deslizaba por la superficie sin apenas sumergirse. Agni, el hijo del piloto, era más pequeño y más rápido que él. Se había criado a bordo de un barco, así que sería difícil vencerlo.

Solvi dio la orden para que empezara la competición, y Ragn vald se puso en marcha. Ahora que le había pillado el truco, no tendría que tocar todos los remos. Saltó en sincronía con las paladas, dejando que el movimiento lo propulsara hacia delante. El viento era más fuerte y hacía que el barco se moviera con rigidez sobre olas más altas.

Ragnvald alcanzó la proa una vez más, por delante del hijo del piloto. Dio la vuelta y recorrió los remos de nuevo, pero, cuando ya casi había alcanzado el remo del timonel, Solvi gritó:

—¡Ya basta!

Ragnvald alargó una mano hacia la borda del barco, preparándose para trepar a cubierta, donde podría ayudar con la pesada vela de lana. Sabía que Solvi necesitaría a todos los hombres para colocarla en su lugar y orientarla contra el viento.

—Tú no —dijo Solvi.

Estaba muy cerca de Ragnvald. No podía referirse más que a él. De pronto, los remos que los hombres sostenían desaparecieron de debajo de sus pies. El mar sobre el que había danzado con tanta seguridad hacía apenas un instante le golpeó las piernas y pareció tirar de ellas. El agua fría le empapó los pantalones. Se aferró a las planchas de madera de la regala y miró a los hombres que sostenían los remos de aquel lado. Los que llegaron a cruzar su mirada con él la apartaron enseguida.

—¡Ayudadme a subir! —gritó Ragnvald.

No podía creer que Solvi pretendiera tirarlo por la borda.

—¡Ayúdame! —gritó de nuevo, en esta ocasión al único amigo en el que aún podía confiar—. ¡Egil, ayúdame!

Su amigo pareció desconcertado por un momento y empezó a dirigirse hacia él, pero los hombres de Solvi juntaron los hombros y le cerraron el paso en el estrecho extremo del barco.

El borde de la regala a la que Ragnvald se había aferrado se le clavaba en los brazos. Todavía estaba pugnando por encontrar un punto de apoyo cuando, de pronto, vio que Solvi empezaba a sacar la daga del cinturón.

—Preferiría no hacerlo —dijo Solvi—, pero…

—¿Qué? —gritó Ragnvald—. ¡Espera, no lo hagas! ¡Súbeme!

Solvi mostraba una expresión decidida y dura; toda muestra de bondad había desaparecido de su rostro. Ragnvald se quedó paralizado cuando vio cómo desenfundaba la daga y arremetía contra su garganta. Se apartó para esquivarla, pero la hoja le sajó la mejilla.

El dolor lo sacó de su parálisis. La sangre le latía en las sienes. Egil no iba a ayudarlo, no podía atravesar el muro que habían formado los guerreros de Solvi. Al menos todavía tenía la espada; estaba tan acostumbrado a llevarla que la había mantenido en el cinturón para equilibrarse durante la carrera. Soltó una mano y cogió la empuñadura del arma, pero no logró desenvainarla desde ese ángulo. Se agarró a la borda de nuevo y se propulsó por detrás del codaste, con la espada enganchada entre el cuerpo y la tablazón del barco.

Solvi lo sujetó por la muñeca y trató de subirlo para clavarle la daga, mientras Ragnvald sacudía los pies, buscando todavía un punto de apoyo. Solvi resopló por el esfuerzo y arremetió con su arma otra vez, pero Ragnvald se dejó caer con todo su peso, con la esperanza de que Solvi no pudiera con él y tuviera que soltarlo sin asestarle el golpe mortal. Pataleó contra el lateral del barco, desesperado por zafarse, y Solvi se inclinó hacia delante aferrándose a él, con la mitad del cuerpo sobre la borda. Logró hacerle otro corte, esta vez en el cuello, y entonces lo soltó para no verse arrastrado a su vez por encima de la borda.

Ragnvald ahogó un grito al notar el agua helada en el rostro. Respiró y se atragantó. Le escocían las heridas por la sal, pero aquel dolor no era nada comparado con las desgarradoras cuchilladas del frío en sus miembros y la sorpresa por la traición de Solvi. La corriente era fuerte en aquella parte del fiordo, y lo alejaría del barco si se dejaba llevar. Se quedó inmóvil, asomando apenas la boca en la superficie, y contó hasta cien antes de sacar la cabeza del agua y abrir los ojos.

La corriente lo había arrastrado casi hasta los remos del siguiente barco de la flota. Sonaban risas en él, igual que antes en el barco de Solvi. Ragnvald alzó la cabeza y sacó un brazo del agua. Había luchado junto a esos hombres, habían defendido conjuntamente un fuerte en la costa durante un invierno largo y cruel, y habían compartido mujeres después del fragor de la batalla. Deberían ayudarlo.

Entonces se acordó de los hombres que le habían bloqueado el paso a Egil. Solvi no era el único implicado. El día anterior, no habría puesto en duda que esos guerreros arriesgarían su vida para salvar la suya, como él lo habría hecho por ellos, pero, si no podía confiar en Solvi, ¿cómo podía estar seguro de los demás? Dejó que la corriente lo arrastrara lejos del barco, sin gritar.

El frío entumecía sus miembros. Le castañeteaban los dientes. Toda su ira contra Solvi parecía lejana, perdida en el agua junto con el calor de su cuerpo. El frío lo alejaba de sí mismo. Se llevó la lengua a la mejilla herida, y notó el gusto salado y ferroso de la sangre mezclado con el del agua salobre del fiordo. Solvi le había hecho varios cortes en la cara, pero su boca seguía entera. Dio gracias a los dioses por esa pequeña muestra de clemencia.

Había visto ulcerarse y pudrirse una herida igual que aquélla —mejilla y boca partidas por el hacha de un monje— hasta tal extremo que el guerrero, con la cara casi desaparecida, gritaba de dolor entre pesadillas febriles. Ragnvald habría preferido volver hasta el barco de Solvi y permitir que lo matara antes que sucumbir a ese destino. Al menos entonces encontraría el Valhalla en la muerte, en lugar de uno de los fríos y apestosos infiernos de los cobardes caídos.

El sol se puso con rapidez tras la línea de acantilados, y el aire, que le había parecido cálido comparado con las frías aguas, le congeló el rostro. Notaba los miembros cada vez más pesados y entumecidos, mientras su cuerpo se precipitaba a través del frío hasta el umbral desolado que esperaba más allá. Podría deslizarse con facilidad hacia la muerte, y nadie sabría dónde yacería su cuerpo. Sería una muerte casi tan vergonzosa como la causada por la fiebre. Podría haber luchado para volver a subir al barco, pero había optado por el camino de los cobardes y se había hecho el muerto en lugar de afrontar esa batalla desigual. Olaf, su padrastro, no se había equivocado: Ragnvald no estaba preparado para destacar entre guerreros, y nunca lo estaría.

—————————————

Autor: Linnea Hartsuyker. Título: El rey medio ahogado. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: