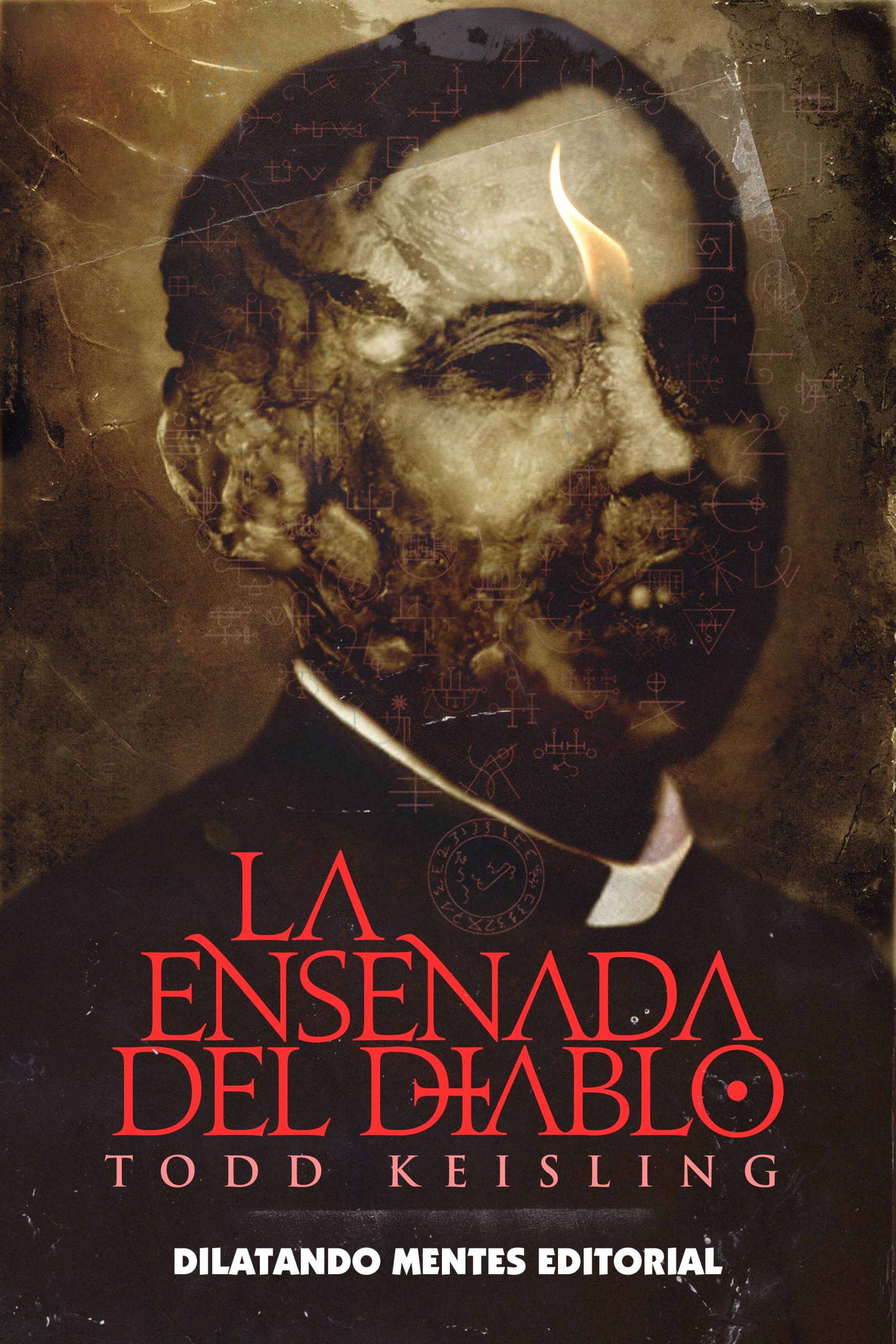

Finalista en 2020 del premio Bram Stoker, esta novela está ambientada en un accidente geográfico, en la llamada Ensenada del Diablo, sobre el que pesa una leyenda local: allí se alzaba la iglesia del Señor de las Voces Sagradas, un culto a la muerte en el que Jacob Masters predicaba el evangelio de un dios sin nombre.

En Zenda reproducimos el primer capítulo de La Ensenada del Diablo (Dilatando Mentes), de Todd Keisling.

***

Capítulo 1

El sol se cernía a lo largo del horizonte occidental, coloreando el bosque con llamas anaranjadas fracturadas, e Imogene Tremly sabía en lo más profundo de su ser que el pastor estaría muerto antes del amanecer. Había rezado para que llegara ese día, para que los demás vieran la luz de la razón, y por fin sus plegarias habían sido escuchadas. En otra vida, habría dicho que era obra de su Señor, pero ahora no estaba tan segura.

¿Habían sido respondidos sus rezos? No. Lo único que sabía era que la fortuna había tenido a bien sonreírle, y que los demás habían reunido por fin el valor para acompañarla y enfrentarse al Padre Jacob. Su único temor era que hubieran esperado demasiado para actuar, y que los niños de la comunidad maldita de Jacob no pudieran ser salvados.

El coche tembló y cabeceó al pasar por encima de un bache. Henry Prewitt tomó las sinuosas curvas de la vía que los llevaría hasta la Ensenada del Diablo a toda velocidad, haciendo chirriar los neumáticos y escupiendo gravilla a su paso.

Jerry Tate se inclinó hacia delante desde el asiento trasero. Tenía la cara pálida y los labios delineados en un gesto sombrío.

—¡Por Dios, Henry! Queremos llegar de una pieza, ¿sabes?

Henry apretó los dientes y se aferró al volante mientras tomaban otra curva. Jerry se echó hacia atrás, resoplando, agarrado al respaldo del asiento de Henry.

Los faros parpadearon en el retrovisor, perforando la penumbra del atardecer. Maggie Green los seguía varios metros por detrás en su oxidada camioneta Ford, y Roger Billings cerraba la retaguardia en su viejo Dodge. Como una sola cosa, su caravana serpenteaba entre la maleza del Bosque Nacional Daniel Boone, desgarrando la vieja carretera de acceso con una furia demoníaca mientras se dirigían a toda velocidad hacia su destino.

Imogene miró por encima del hombro hacia el asiento trasero. Jerry parecía a punto de vomitar; Gage Tiptree la miró fijamente, pero no dijo nada.

A pesar de las protestas de Jerry, ambos sabían que no importaba lo rápido que condujera Henry, no era lo suficientemente rápido.

—Sigo pensando que deberíamos haber avisado a la policía. Al menos así no iríamos solos.

Henry habló con rotundidad; su voz no era más que una réplica del viento que se impele a través de los campos de maíz.

—Ya lo intentamos, y no nos llevó a ninguna parte. Le tienen tanto miedo como nosotros. Somos nosotros o nadie.

Se hizo el silencio mientras el Toyota traqueteaba por la carretera de grava. En el fondo, Imogene sabía que Jerry tenía razón (deberían haber acudido a la policía una última vez), pero también había verdad en las palabras de Henry. ¿Cuántas veces habían intentado llamar la atención sobre las actividades nocturnas del Padre Jacob? ¿Cuántas denuncias anónimas de abusos a menores y violaciones harían falta para que la policía actuara por fin?

«Demasiadas», pensó Imogene. «Un tiempo excesivo y demasiados niños muertos». Pensar en su nieto Jackie apoyado en el altar de piedra del Padre Jacob le provocó un nudo en el estómago. Sacudió la cabeza para alejar la espeluznante imagen y se centró en la carretera que tenía por delante, mientras su mente vagaba por todas las cosas que podría haber hecho para evitar aquel desenlace. Si hubiera abierto los ojos antes, quizá no habría perdido a su hija a consecuencia del lavado de cerebro de Jacob.

Imogene cerró los ojos y se reprendió a sí misma. «Lo hecho, hecho está. No puedes salvar a Laura, pero quizá puedas salvar al pequeño Jackie».

Henry detuvo el coche cuando se acercaron a un cambio de sentido. Dos surcos embarrados atravesaban un estrecho claro del bosque antes de desaparecer en una curva varios metros más adelante. Allí, el camino de grava era consumido por la maleza, obligando a los viajeros a retroceder. Sin embargo, los que pertenecían a aquel lugar conocían otro camino.

Imogene abrió los ojos. El comienzo del sendero les convocaba como una boca abierta, esperando para engullirlos por completo. Medio kilómetro más abajo, el sendero se adentraba en un barranco por el que el arroyo se deslizaba hacia el río Cumberland. Una pasarela de madera que habían construido años atrás los llevaría al otro lado.

Desde allí, cualquier viajero encontraría una serie de casas, nada más que chozas de madera contrachapada y láminas de metal. Todos habían vivido en esas moradas en un momento u otro, vendiendo sus pertenencias en aras de la visión de Jacob, cambiando sus vidas de privilegio y pecado por las de piedad y reverencia. Más allá del poblado, el bosque daba paso a un claro, y en su centro se alzaba la Colina del Calvario. El corazón de la comunidad religiosa de Jacob Masters estaba en esa cumbre: una iglesia de una sola sala, encalada y con un campanario negro. Y abajo, en la fosa, en el corazón de aquella tierra asolada, encontrarían al bastardo.

A Imogene se le aceleró el corazón. Metió la mano en el bolso y sacó el revólver de su padre, asombrada de cómo una cosa tan pequeña podía pesar tanto, esperando que las lecciones de su padre no le fallaran cuando más las necesitaba.

Henry aparcó el coche y apagó el motor. Abrió el maletero y se volvió hacia los ocupantes del asiento trasero.

—No os culparé a ninguno de vosotros si queréis dar marcha atrás y abandonar.

Jerry y Gage permanecieron en silencio, estudiando el rostro de Henry. Asintieron el uno al otro, un acuerdo tácito entre viejos amigos que no pasó desapercibido para Imogene. Iban a llegar hasta el final.

—¿Y tú? —quiso saber Henry.

Imogene llevó el revólver de su padre hasta el regazo, recorriendo de forma distraída con el dedo el tambor cargado.

—Jacob me arrebató a mi Laura, y no hice nada porque me dijo que era la voluntad de Dios. No voy a cometer el mismo error con mi nieto. No puede quedárselo, no puede apropiarse de ninguno de esos niños. Somos todo lo que tienen ahora. Si esta noche me encuentro con mi creador, lo haré siendo consciente de que hice lo que pude para arreglar las cosas.

Sus palabras se aferraron al aire entre ellos, resonando como campanas de iglesia. Todos sabían que la oferta de Henry Prewitt de dar marcha atrás era vacía; ninguno de ellos, aunque quisiera, podría echarse atrás. No después de todo lo que habían dejado que ocurriera. Aquella noche, de un modo u otro, expiarían sus pecados.

Imogene abrió la puerta y rompió el silencio. El sonido de los cánticos guturales hizo que se le subiera el corazón a la garganta. Entre cada ensalmo dubitativo se oían las estridentes llamadas de los niños cantando.

—Ha empezado —susurró.

Los hombres bajaron del vehículo. Henry la miró, frunciendo el ceño. Comprendió que era su carga y solo suya.

Henry cogió su escopeta y cargó una bala en la recámara.

—Entonces acabemos con esto.

—————————————

Autor: Todd Keisling. Título: La ensenada del diablo. Traducción: José Ángel de Dios. Editorial: Dilatando Mentes. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: