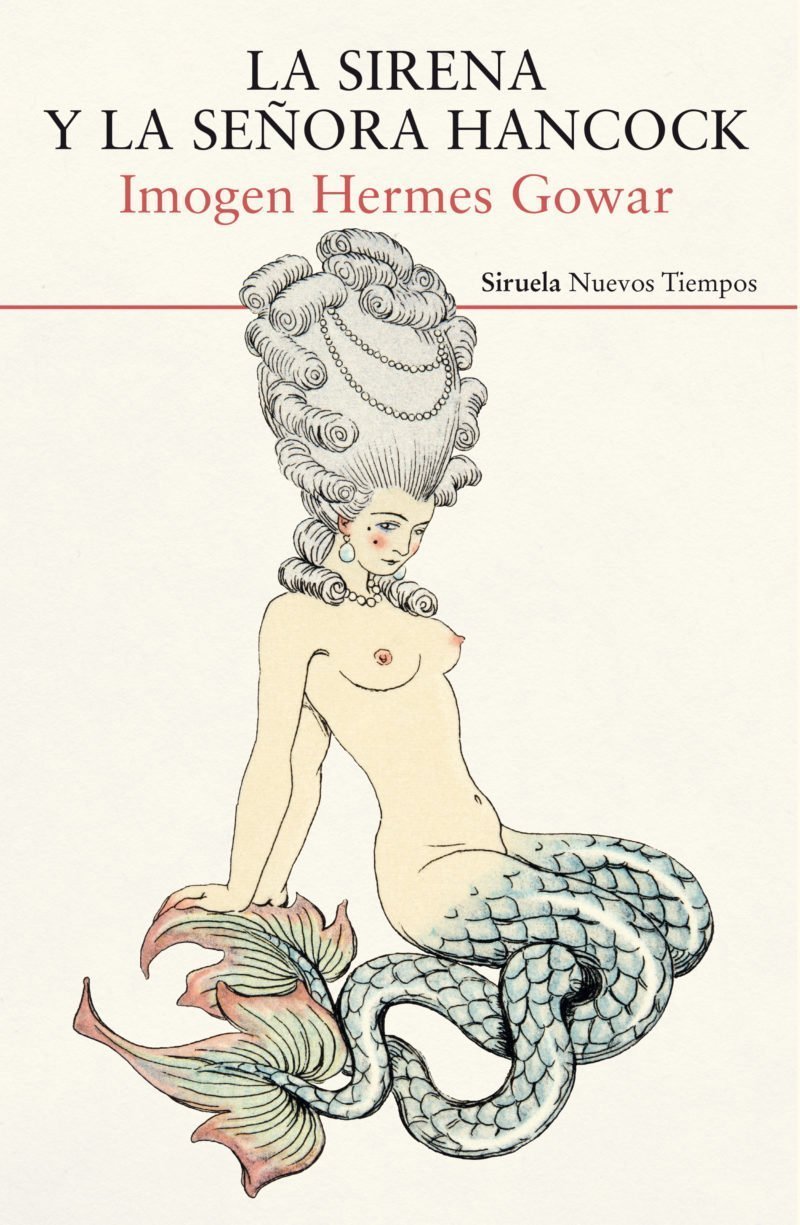

La sirena y la señora Hancock, de Imogen Hermes, fue finalista del premio MsLexia a la primera novela y llegó a la final del premio para escritores de la Fundación Deborah Rogers en su primera convocatoria. La novela, publicada por Siruela y traducida por Carlos Jiménez Arribas, transcurre en un Londres georgiano en el que las mujeres protagonistas, trabajadoras del sexo en su mayoría, son las que más llaman la atención en su lucha por alcanzar una libertad y una autonomía —al margen del matrimonio oficial y de la precariedad de sus trabajos— que les permita vivir a su manera, sin ataduras. Ofrecemos un fragmento del libro.

LIBRO I

UNO

Septiembre de 1785

El despacho de Jonah Hancock tiene forma de cuña y está construido como el camarote de un barco: artesonado de madera, paredes enjalbegadas, rodapié negro y vigas que encajan unas con otras a la perfección. Baja el viento cantando por Union Street, la lluvia pega contra el cristal de la ventana, y el señor Hancock clava los codos, inclina el tronco hacia delante y apoya la frente en ambas manos. Luego se pasa los dedos por la cabeza, descubre una cresta de pelo áspero que ha burlado el celo del barbero y se detiene ahí: si acaso, más que irritado, curioso. De puertas adentro, al señor Hancock no le preocupa mucho su apariencia, y en sociedad gasta peluca.

Es un caballero orondo de cuarenta y cinco años que se viste de estambre, fustán y lino: telas honestas que conoce bien y casan con su pelo ralo, la pelusa plateada que le cubre los carrillos y las yemas de sus dedos, llenas de manchas y arañazos. No es un hombre apuesto, ni lo fue nunca (y encaramado al taburete, con esa enorme barriga y unas piernas tan flacas, parece una rata subida a un poste), pero sí tiene una cara amable y rolliza, y los ojillos, de pálidas pestañas, son claros y transmiten confianza. Es un hombre pintiparado para el puesto que ocupa en el mundo: hijo de un armador que era a su vez hijo de un armador —nacido en Deptford—, cuya misión no es expresar sorpresa o deleite al ver las rarezas que pasan por su rudas manos, sino solo calcular su valor, poner por escrito el nombre por el que se las conoce y el número en el que llegan, y luego enviarlas a la ciudad que fulge exuberante al otro lado del río. Los barcos que manda a los cuatro puntos cardinales —el Eagle, el Calliope, el Lorenzo— cruzan una y otra vez el ancho mundo, pero él, Jonah Hancock, de todos los hombres el más quieto, se acuesta cada noche en el mismo cuarto que lo vio nacer.

Tiene la luz en el despacho un tono tenebroso, cebado de tormentas. La lluvia cae a ráfagas. El señor Hancock abre los libros de cuentas encima de la mesa, están llenos de palabras y cifras que se arrastran como insectos por la página, pero hoy no tiene la mente en la tarea y agradece el rifirrafe que se oye fuera del despacho.

«Vaya», piensa el señor Hancock, «ese tiene que ser Henry». Pero cuando se revuelve en el asiento ve que solo era la gata: está hecha un ocho donde empieza la escalera, tiene el lomo en el aire, ha quedado toda despatarrada en el primer escalón, y con las garras sujeta contra las tablas del suelo un ratón que no para de retorcerse. Aunque el felino tiene la boquita abierta y los dientes le brillan con un destello triunfal, está en posición nada ventajosa, y para ponerse derecho, calcula el señor Hancock desde donde la mira, antes tiene que soltar la presa.

—¡Zape! —dice el señor Hancock—. ¡Fuera de aquí!

Pero la gata coge el ratón entre las fauces y cruza el pasillo con paso marcial. Aunque no la ve desde ese ángulo, sí que oye el golpeteo de sus cuatro patas en el baile que realiza, y el golpe más seco que hace el cuerpecillo del ratón al caer contra el suelo de madera. La ha visto jugar a eso muchas veces: lo tira al aire y mira cómo se estampa contra las tablas. Y al señor Hancock, el maullido que suelta la gata a plena tráquea le suena siempre demasiado humano, como si lanzara una pregunta.

Vuelve a su tarea en el escritorio, dice que no con la cabeza. Hubiera jurado que era Henry el que subía por la escalera. Ya se ha imaginado muchas veces la escena: ve a su hijo, alto y delgado, que ha pasado a saludarlo con una sonrisa cómplice; calza medias blancas, luce rizos castaños y lo rodea un aura de motas de polvo. No es normal que tenga esas visiones, pero cuando las tiene lo perturban, pues Henry Hancock murió al nacer.

No es que sea un hombre fantasioso el señor Hancock, pero nunca ha podido desprenderse de la idea de que, en el parto, en cuanto su mujer asentó la cabeza en la almohada y soltó su postrer y desdichado aliento, fue su misma vida la que se desvió de su curso. Y le parece que la que le estaba prometida sigue por su cuenta, no muy lejos, que lo separa de ella solo una tibia mezcla de azar y aire, y que hay veces en las que le es dado verla de reojo, como el que descorre momentáneamente una cortina. Una vez, por ejemplo, en su primer año de viudedad, sintió la cálida presión de otro ser contra la rodilla. Estaba jugando a las cartas, y al mirar debajo de la mesa casi esperaba arrobado ver a un niñito lustroso que se apoyaba en su silla para auparse. ¿A santo de qué llevarse aquel disgusto al ver que no era más que la mano de Moll Rennie que lo buscaba muslo arriba? Otra vez, le llamó la atención un tambor de juguete que vio en una feria, pintado en vivos colores, y lo adquirió. Y cuando ya estaba a mitad de camino de su casa cayó en la cuenta de que no tenía niño alguno al que ofrecérselo. Ya han pasado quince años, pero hay momentos, cuando menos se lo espera, en que el señor Hancock puede que oiga una voz que viene de la calle, o sienta que le tiran de la ropa, y piense inmediatamente «Henry», como si no le hubiera faltado el hijo en todos esos años.

Su mujer, Mary, nunca lo visita, aunque era una bendición del cielo para él. Cuando murió tenía treinta y tres años, era una mujer serena que había visto mucho mundo y estaba más que preparada para el más allá: el señor Hancock no duda de adónde ha ido, ni de que él pueda un día reunirse allí con ella, y con eso le basta. Solo pena por su hijo, que pasó como una exhalación de la vida a la muerte: mudó un olvido por otro como el que duerme y se da la vuelta en la cama.

Oye en la planta de arriba la voz de su hermana, Hester Lippard, que lo visita el primer jueves de cada mes. Husmea en la despensa y en el cuarto de la plancha y grita siempre al ver lo que halla allí. Que le quede a una un hermano viudo como herencia es un suplicio, aunque puede que algún día sus hijos se beneficien. Y si la señora Lippard le hace el favor de sacar a su hija más joven del colegio para que le lleve la casa, es porque espera un gesto razonable por parte de él.

—Fíjate, ¿no ves? Tienes las sábanas llenas de moho —la oye decir, dirigiéndose a su hija—. Si las hubieras guardado como yo te dije… ¿No te lo apuntaste en la libreta?

La niña responde a la madre con un murmullo inaudible.

—¿A que no lo apuntaste? Pues esto es solo para beneficio tuyo, Susanna, mío no.

Silencio, y él se imagina a la pobre Sukie: ve que le cuelga la cabeza, tiene la cara lívida.

—¡Te digo yo que me das más trabajo que otra cosa! A ver, ¿dónde tienes el hilo rojo? Di, ¿dónde? ¿Se ha vuelto a perder? ¿Y quién va a pagar el nuevo, dime, quién?

Él suspira y se rasca. Se pregunta dónde estará aquella familia provechosa que había de colmar los cuartos de esta casa construida por su abuelo y que su padre remozó de arriba abajo. Porque los muertos siguen allí, no lo duda. Siente su tacto por doquier en el barniz de la tarima y en la escalera colgante, y en la voz de las campanas de la iglesia: San Pablo a la entrada, San Nicolás por detrás.

Las manos de los carpinteros de navío siguen vivas en la larga curva de las vigas, que recuerdan las bodegas de grandes buques, y en los dinteles labrados con pájaros y flores, ángeles y espadas, testimonio indeleble de la labor y las visiones de hombres que hace tiempo que ya no están.

Aquí no hay niños que a su vez se maravillen de la maña que se dieron los ebanistas de Deptford, sin parangón en el mundo, ni que crezcan al ritmo que tienen los barcos cuando salen del puerto, cargados, resplandecientes, y vuelven con el velamen roto y el casco magullado. Los hijos de Jonah Hancock bien sabrían, como lo sabe él, lo que es poner en un barco toda la fe y la fortuna y lanzarlo a lo desconocido. Sabrían que un hombre que espera la llegada de un barco, como lo espera ahora el señor Hancock, sueña despierto por el día y no duerme por la noche, da en no quedarse quieto y guarda un sabor cada vez más amargo en el cielo de la boca. Es brusco con la familia, o sentimental en exceso. Se vuelca sobre la mesa para hacer los mismos números una y otra vez. Y se muerde las uñas.

¿A cuento de qué viene saber tanto, si todo va a morir con Jonah Hancock? ¿Para qué quiere la pena y el gozo si no tiene a nadie con quien compartirlos? ¿De qué le sirven la cara y la voz si se las va a tragar la tierra? ¿Cuánto vale una fortuna que se marchita en la rama sin hijos varones que puedan arrancarla?

Y sin embargo, a veces, hay siempre algo más.

Los viajes empiezan todos igual, con un puñado de hombres que se reúnen en un café, se rascan la barbilla y sopesan cuánto hay de obligación, cuánto de riesgo.

—Yo voy con todo —dice uno.

—Y yo.

—Y yo.

Porque en este mundo nada logra uno solo. Jugáosla con nosotros y tocaréis a las ganancias. Y por eso un hombre prudente no hace negocios con borrachos, libertinos, jugadores o ladrones; con nadie que tenga cuentas pendientes con Dios. Si se la juega con ellos, toca también a sus pecados. Y es tan fácil que un barco se estampe contra las rocas, que un cargamento acabe hundido a diez metros de profundidad, sumido en las sombras. Nada hay que impida que los pulmones de los marineros acaben encurtidos en salmuera, ni que se les escabechen los dedos de las manos: solo la mano de Dios.

¿Qué le dice Dios al señor Hancock? ¿Dónde está Calliope, si su capitán no ha dado señales de vida en dieciocho meses? El verano va llegando a su fin. Cada día caen un poco más los termómetros. Si no vuelve pronto el barco, puede que no vuelva ya nunca más y puede que le echen la culpa a él. ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Quién se la va a jugar con él si creen que está gafado?

Sube la marea en algún punto del océano: allí donde no hay tierra a la vista, donde la línea del horizonte es un continuo mudarse de las aguas con un destello impío, donde una ola henchida cae con un suspiro y le manda su recado de sal al señor Hancock al oído.

«Este viaje es especial», dice el suspiro, y él siente un raro aleteo en el corazón.

Lo cambiará todo.

Y de repente, encerrado a cal y canto en el despacho, este hombre desvanecido que se sujeta la frente con las manos se siente como un niño con zapatos nuevos.

Deja de llover. La gata aplasta entre sus fauces el cráneo del ratón. Y justo cuando se está relamiendo de gusto, el señor Hancock se deja llevar por un halo de esperanza.

—————————————

Autor: Imogen Hermes. Título: La sirena y la señora Hancock. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: