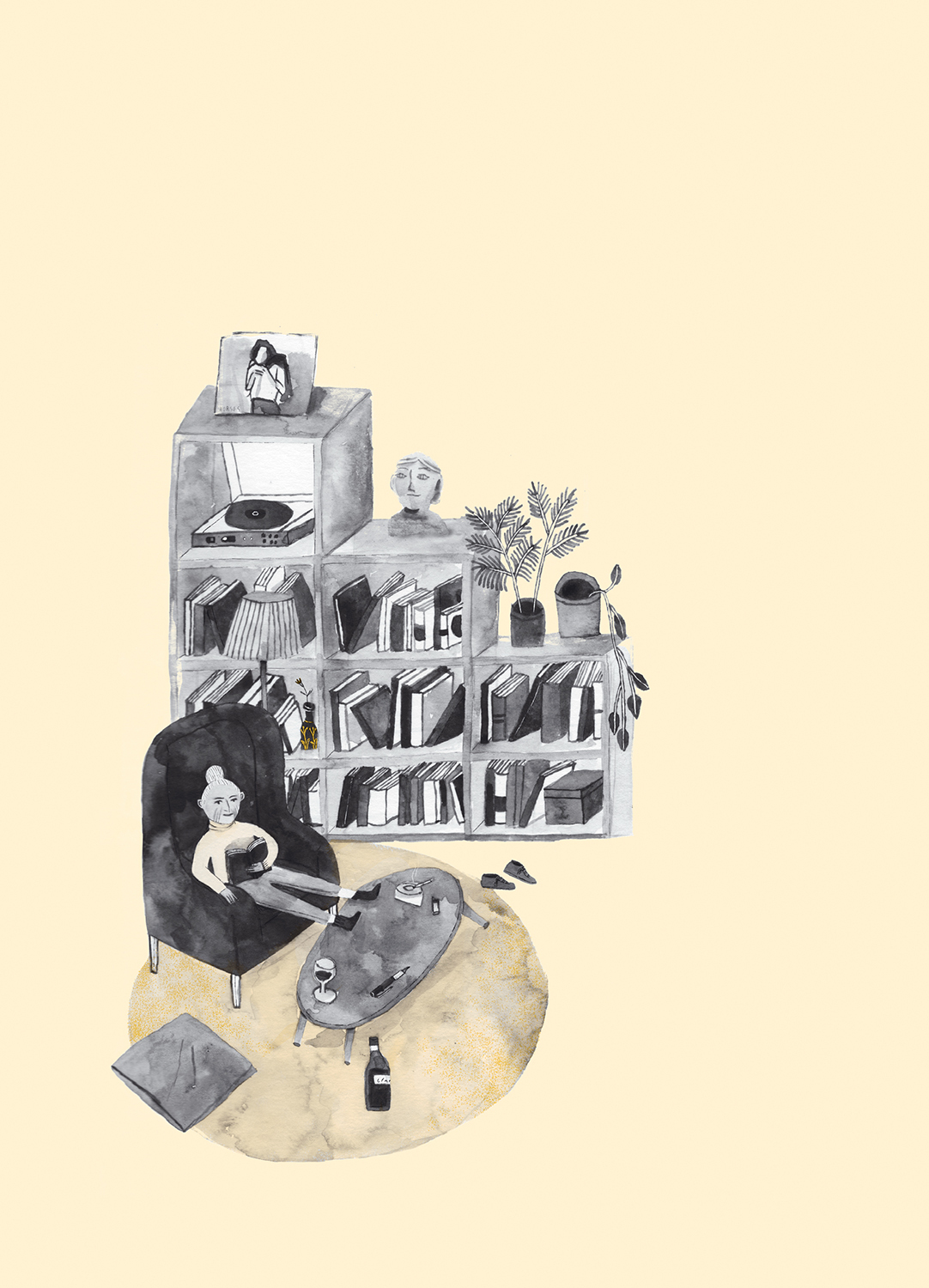

Virginia Woolf empezó a escribir artículos desde una edad muy temprana. Tanto que hoy podemos analizar la evolución de su propio pensamiento a través de esos pequeños ensayos que publicó en prensa. La editorial Alma publica sus textos más reflexivos en una edición a cargo de Itziar Hernández Rodilla y con ilustraciones de Gala Pont.

En Zenda reproducimos uno de los ensayos, “Horas entre estanterías” (1916), presente en la antología ¿Soy una esnob? Y otros ensayos, de Virginia Woolf (Alma).

***

Comencemos por aclarar la antigua confusión entre el hombre que adora aprender y el hombre que adora leer, y señalar que no hay en absoluto ninguna conexión entre ambos. Un hombre docto es un entusiasta solitario, concentrado, sedentario, que busca en los libros descubrir un grano de verdad particular en el que ha puesto el corazón. Si la pasión por leer lo conquista, la ganancia se reduce y se le desvanece entre los dedos. Un lector, por otro lado, debe reprimir el deseo de aprender desde el principio; si se queda con algo, estupendo, pero perseguir el conocimiento, leer por sistema, convertirse en un especialista o una autoridad, es muy capaz de matar lo que nos conviene considerar la pasión más humana por la lectura pura y desinteresada.

Pero, aparte de las afirmaciones generales, no sería difícil probar mediante un conjunto de datos que la gran época para la lectura es la comprendida entre las edades de los dieciocho y los veinticuatro años. La mera lista de lo que se lee entonces llena de desesperanza el corazón de la gente mayor. No es solo que leíamos tantos libros, es que teníamos esos libros por leer. Si deseamos refrescar nuestra memoria, tomemos uno de esos viejos cuadernos que todos hemos tenido, en algún momento, la pasión de comenzar. La mayor parte de las páginas están en blanco, es cierto; pero, al comienzo, encontraremos cierto número muy hermosamente cubierto con una caligrafía extraordinariamente legible. En esas páginas hemos escrito los nombres de grandes escritores en orden de mérito; en esas páginas hemos copiado magníficos pasajes de los clásicos; en esas páginas hay listas de libros por leer; y encontramos, en esas páginas, y eso es lo más interesante, listas de libros que hemos leído ya, como testifica el lector con cierta vanidad juvenil mediante un trazo en tinta roja. Citaremos una lista de los libros que alguien leyó en un enero pasado a la edad de veinte años, muchos de ellos, posiblemente, por primera vez: 1) Rhoda Fleming; 2) The Shaving of Shagpat [El afeitado de Shagpat]; 3) Tom Jones; 4) The Laodicean [La laodicea]; 5) Psicología de Dewey; 6) El libro de Job; 7) Discurso de la poesía de Webbe; 8) La duquesa de Malfi, y 9) La tragedia del vengador. Y así continúa de mes en mes hasta que, como sucede con estas listas, se detiene de pronto en el mes de junio. Pero, si seguimos a nuestro lector a lo largo de esos meses, está claro que no puede haber hecho prácticamente nada más que leer. Repasa la literatura isabelina con cierta meticulosidad; ha leído casi todo lo de Webster, Browning, Shelley, Spenser y Congreve; Peacock lo ha leído de principio a fin; y la mayor parte de las novelas de Jane Austen, dos o tres veces. Ha leído todo Meredith, todo Ibsen, y algo de Bernard Shaw. Podemos estar bastante seguros, también, de que el tiempo que no ha pasado leyendo lo ha pasado en alguna discusión extraordinaria en la que se comparaba a los griegos con los modernos, la novela sentimental con el realismo, a Racine con Shakespeare, hasta que las luces palidecían al despuntar del día.

Las viejas listas están ahí para hacernos sonreír y, tal vez, suspirar un poco, pero daríamos cualquier cosa por recordar también el humor en que se daba esta orgía lectora. Felizmente, este lector no era un prodigio y, pensando un poco, casi todos podemos recordar, al menos, las fases de nuestra propia iniciación. Los libros que leímos en la niñez, habiéndolos sustraído de algún estante que se suponía inaccesible, tienen algo de la irrealidad y el horror de una visión robada del alba cubriendo los calmados campos cuando la casa está dormida. Atisbando entre las cortinas, vemos extrañas formas de árboles neblinosos que apenas reconocemos, aunque podemos recordarlos toda nuestra vida; pues los niños tienen una extraña premonición de lo que está por venir. Pero la lectura más tardía, de la que la lista mencionada es un ejemplo, es un asunto bastante distinto. Por primera vez, quizá, han desaparecido todas las restricciones, podemos leer lo que queramos; las bibliotecas están a nuestra merced y, lo mejor de todo, nuestros amigos se encuentran en la misma situación. Durante días sin fin no hacemos otra cosa que leer. Es una época de extraordinaria excitación y exaltación. Parecemos correr de un lado a otro reconociendo protagonistas. Hay una especie de asombro en nuestra mente por ser nosotros los que estamos de verdad haciéndolo, y se mezcla con una absurda arrogancia y un deseo de demostrar nuestra familiaridad con los más grandes de los seres humanos que han vivido en el mundo. La pasión por el conocimiento está, entonces, en lo más entusiasta, o al menos en el máximo de confianza, y tenemos, asimismo, una intensa resolución que los grandes escritores gratifican haciendo parecer que están de acuerdo con nosotros en su estimación de lo que es bueno en la vida. Y, como es necesario defendernos frente a alguien que ha adoptado por héroe a Pope, digamos, en vez de a sir Thomas Browne, concebimos un profundo afecto por estos hombres, y sentimos que los conocemos no como los conocen otros, sino nosotros mismos, en persona. Luchamos bajo su liderazgo, y casi a la luz de sus ojos. Así que vagamos por las viejas librerías y arrastramos a casa libros en folio y en cuarto, Eurípides en tablas de madera y a Voltaire en ochenta y nueve volúmenes en octavo

Pero estas listas son documentos curiosos, pues no suelen incluir escritores contemporáneos. Meredith y Hardy y Henry James estaban, por supuesto, vivos cuando el lector llegó a ellos, pero ya habían sido aceptados entre los clásicos. No hay hombre de su generación que lo influya como Carlyle, o Tennyson, o Ruskin influía a los jóvenes de su tiempo. Y esto creemos que es muy característico de la juventud, pues, a menos que haya algún gigante reconocido, no tendrá nada que hacer con los hombres más pequeños, aunque traten del mundo en el que vive. Preferirá volver a los clásicos, y se asociará por completo con mentes de primer orden. Por el momento, guarda las distancias con toda actividad de los hombres y, mirándolos desde lejos, los juzga con soberbia gravedad.

De hecho, uno de los signos de la juventud ya pasajera es el nacimiento de una sensación de compañerismo con otros seres humanos a medida que ocupamos nuestro lugar entre ellos. Nos gustaría pensar que mantenemos nuestro estándar tan alto como siempre; pero nos interesamos ciertamente más por la escritura de nuestros contemporáneos y perdonamos su falta de inspiración por mor de algo que nos los acerca. Podríamos incluso discutir que obtenemos más de los vivos, aunque sean muy inferiores, que de los muertos. En primer lugar, no puede haber vanidad secreta en leer a nuestros contemporáneos, y la clase de admiración que inspiran es extremadamente cálida y genuina porque, para ceder el paso a nuestra fe en ellos, a menudo hemos de sacrificar algún prejuicio muy respetable que nos honra. También tenemos que encontrar nuestras propias razones para lo que nos gusta y lo que nos disgusta, lo que espolea nuestra atención, y esta es la mejor forma de probar que hemos leído y entendido a los clásicos.

Así pues, estar en una gran librería atestada de libros tan nuevos que sus páginas casi se pegan unas a otras, y el dorado de sus lomos está aún fresco, tiene un interés no menos delicioso que el del antiguo puesto de libros de segunda mano. No es, tal vez, tan elevado. Pero la antigua hambre de saber lo que pensaban los inmortales ha dado lugar a una curiosidad mucho más tolerante por saber lo que piensa nuestra propia generación. Lo que los hombres y mujeres vivos sienten, cómo son sus casas y qué ropa llevan, qué dinero tienen y qué es lo que comen, qué adoran y aborrecen, qué ven del mundo que les rodea y cuál es el sueño que llena los huecos de su vida activa. En sus libros nos cuentan todas estas cosas. En ellos podemos ver tanto del cuerpo y de la mente de nuestro tiempo como nos permiten los ojos.

Cuando tal espíritu de curiosidad se ha apoderado por completo de nosotros, una gruesa capa de polvo no tarda en cubrir a los clásicos a menos que la necesidad nos fuerce a leerlos. Pues las voces vivas son, al fin y al cabo, las que mejor entendemos. Podemos tratarlas como iguales; aciertan nuestras cuitas y, lo que es tal vez más importante, entendemos sus chistes. Y pronto desarrollamos otro gusto, insatisfecho por los magníficos —no un gusto valioso, puede ser, pero de seguro una posesión muy agradable—, el gusto por los libros malos. Sin cometer la indiscreción de dar nombres, sabemos en qué autores podemos confiar para que produzcan cada año (pues por suerte son prolíficos) una novela, un libro de poemas o ensayos, que nos proporcione un placer indescriptible. Debemos mucho a los libros malos; de hecho, llegamos a contar a sus autores y protagonistas entre los personajes que tienen un papel enorme en nuestra vida interior. Algo de tal suerte sucede en el caso de los escritores de memorias y autobiógrafos, que han creado casi una nueva rama de la literatura en nuestra época. No todos son gente importante, pero por extraño que parezca, solo la más importante, los duques y los estadistas, no resulta nunca aburrida. Los hombres y mujeres que deciden, sin otra excusa quizá salvo que vieron al duque de Wellington una vez, confiarnos sus opiniones, sus aflicciones, sus aspiraciones y sus enfermedades terminan por lo general convirtiéndose, por el momento al menos, en actores de esos dramas privados con los que engañamos nuestros paseos solitarios y nuestras horas en vela. Filtrar todo esto de nuestra consciencia nos hará, sin duda, más pobres. Y luego están los libros de datos e historia, los libros sobre abejas y avispas e industrias y minas de oro y emperatrices e intrigas diplomáticas, sobre ríos y salvajes, sindicatos y leyes parlamentarias, que siempre leemos y siempre, ¡vaya!, olvidamos. Tal vez no estamos presentando un buen caso a favor de una librería cuando hemos de confesar que gratifica tantos deseos que no tienen, en apariencia, nada que ver con la literatura. Pero recordemos que aquí la literatura se está haciendo. De estos libros nuevos, nuestros hijos seleccionarán el par de ellos por los que se nos conocerá para siempre. En ellos está, si pudiésemos reconocerlo, el poema, o la novela, o la historia que destacará y hablará con otras épocas sobre la nuestra, cuando nosotros yazcamos silentes como las multitudes de los días de Shakespeare callan y viven para nosotros solo en las páginas de versos que él escribió.

Creemos que eso es verdad; y, aun así, es extrañamente difícil en el caso de los libros nuevos saber cuáles son los de verdad y qué es lo que nos cuentan, y cuáles son los disecados que se harán pedazos tras rondar uno o dos años. Podemos ver que hay muchos libros y, a menudo, se nos dice que hoy todo el mundo puede escribir. Puede que sea cierto; no obstante, no dudamos de que, en el corazón de esta inmensa volubilidad, de esta pleamar espumosa de lenguaje, de esta irreticencia y vulgaridad y trivialidad, yace el calor de alguna gran pasión que solo necesita el accidente de un cerebro más felizmente inclinado que el resto para tomar una forma que durará de época en época. Debería ser un placer para nosotros contemplar este tumulto, librar batalla con las ideas y visiones de nuestro propio tiempo, aprovechar lo que podemos usar, matar lo que consideramos sin ningún valor y, sobre todo, darnos cuenta de que debemos ser generosos con la gente que está dando forma lo mejor que puede a las ideas que lleva dentro. Ninguna época de la literatura es menos sumisa a la autoridad que la nuestra, tan libre del dominio de lo magnífico; ninguna parece tan rebelde con su don de reverencia, ni tan volátil con sus experimentos. Podría muy bien parecer, incluso a los atentos, que no hay huella de escuela u objetivo en el trabajo de nuestros poetas y novelistas. Pero el pesimista es inevitable y no nos persuadirá de que nuestra literatura está muerta, ni evitará que sintamos lo verdadera y vívida que una belleza fluye cuando los jóvenes escritores se unen para formar su nueva visión, las palabras antiguas de la más hermosa de las lenguas vivas. Lo que sea que podamos haber aprendido de leer a los clásicos lo necesitamos ahora para juzgar el trabajo de nuestros contemporáneos, pues mientras haya vida en ellos, lanzarán su red sobre algún desconocido abismo para atrapar nuevas formas, y nosotros debemos lanzar nuestra imaginación tras ellas si hemos de aceptar y comprender los extraños dones que nos traigan de vuelta.

Pero, si necesitamos todo nuestro conocimiento de los viejos escritores para seguir lo que los nuevos están intentando, es igual de cierto que, de aventurarnos entre libros nuevos, llegamos con un ojo mucho más aplicado a los viejos. Parece que deberíamos ser ahora capaces de sorprender sus secretos; mirar en lo profundo de su obra y ver cómo se juntan las partes, porque hemos observado cómo se hacen los libros nuevos, y con ojos libres de prejuicios podemos juzgar con más verdad lo que están haciendo, y lo que es bueno y lo que es malo. Encontraremos, probablemente, que algunos de los magníficos son menos venerables de lo que creíamos. De hecho, no son tan logrados o profundos como algunos de nuestros coetáneos. Pero, si en uno o dos casos esto parece ser verdad, cierta humillación mezclada con alegría nos inunda frente a otros. Tomemos a Shakespeare, o a Milton, o a sir Thomas Browne. Nuestro escaso conocimiento de cómo se hacen las cosas nos es de poco provecho en este caso, pero presta un entusiasmo añadido a nuestro disfrute. ¿Sentimos alguna vez en los días de nuestra juventud tal asombro por sus logros como el que nos llena ahora que hemos examinado cuidadosamente miríadas de palabras y seguido rutas inexploradas en busca de nuevas formas para nuestras sensaciones? Los libros nuevos pueden ser más estimulantes y, en ciertas maneras, más sugerentes que los viejos, pero no nos dan esa certeza absoluta del placer que nos alienta cuando volvemos de nuevo a Comus, o a Lycidas, o a El enterramiento en urnas, o a Antonio y Cleopatra. Lejos de nosotros aventurar ninguna teoría en cuanto a la naturaleza del arte. Puede ser que nunca sepamos más sobre él de lo que sabemos por naturaleza, y nuestra experiencia más larga de él nos enseña solo esto: que, de todos nuestros placeres, los que obtenemos de los grandes artistas son indiscutiblemente los mejores; y puede que no lleguemos a saber más. Pero, sin necesidad de avanzar una teoría, encontraremos una o dos cualidades en obras como estas que apenas podemos esperar en libros hechos durante el lapso de nuestra vida. Puede que la edad tenga, en sí misma, una alquimia propia. Pero una cosa es cierta: se los puede leer tan a menudo como se desee sin encontrar que han perdido ninguna virtud y se han convertido en una cáscara de palabras sin sentido; y hay una finalidad completa en torno a ellos. Ninguna nube de sugestión los empaña engañándonos con una multitud de ideas irrelevantes. Al contrario, convocan todas nuestras facultades para la tarea, como en los grandes momentos de nuestra experiencia; y cierta consagración desciende de sus manos sobre nosotros, que nos devuelve a la vida, sintiéndola más intensamente y entendiéndola más profundamente que antes.

—————————————

Autora: Virginia Woolf y Gala Pont. Título: ¿Soy una esnob? Y otros ensayos. Traducción: Itziar Hernández Rodilla. Editorial: Alma. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: